CT引导下经皮穿刺活检对肺小结节的诊断价值

冯勇, 乔伟, 张秀明, 高杨, 庄姗, 庄一平, 张晋, 孙磊, 陈骏

近年来,随着人们对健康体检的重视和低剂量胸部CT的临床广泛应用,肺内小结节的检出率越来越高。CT等影像学检查能够提供许多信息用于鉴别肺部小结节的良恶性[1],但最终的确诊仍然需要行病理学检查。CT引导经皮肺穿刺活检定位精确,创伤小,操作简便,多项研究肯定了其用于肺内肿块、结节的诊断价值[2-3]。对于直径≤1 cm的肺小结节,无论是针吸活检还是切割活检,取材范围相对较局限,穿刺活检的价值报道较少。本文回顾性分析南京医科大学附属肿瘤医院行经皮穿刺肺小结节活检的病例,探讨其准确性和临床诊断应用价值及并发症的发生率。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2015年1月至2017年12月经皮肺穿刺活检病例共4 872例,从中选择肺小结节长径≤1 cm的75例做回顾性分析。病例入选标准:① CT检查示肺内实性结节或部分实性结节,纵隔窗(窗宽350 Hu,窗位40 Hu)测量肺结节长径≤1 cm;② 有完整的病历资料和随访资料。收集以下数据:性别,年龄,病史,凝血功能,肺功能,肺结节大小、部位,穿刺方式,病理学诊断结果及并发症。分析穿刺诊断的敏感度和准确率及并发症的发生率。本研究为回顾性研究,不涉及患者的隐私和诊疗方案,获得医院伦理委员会同意,不要求患者知情同意书。

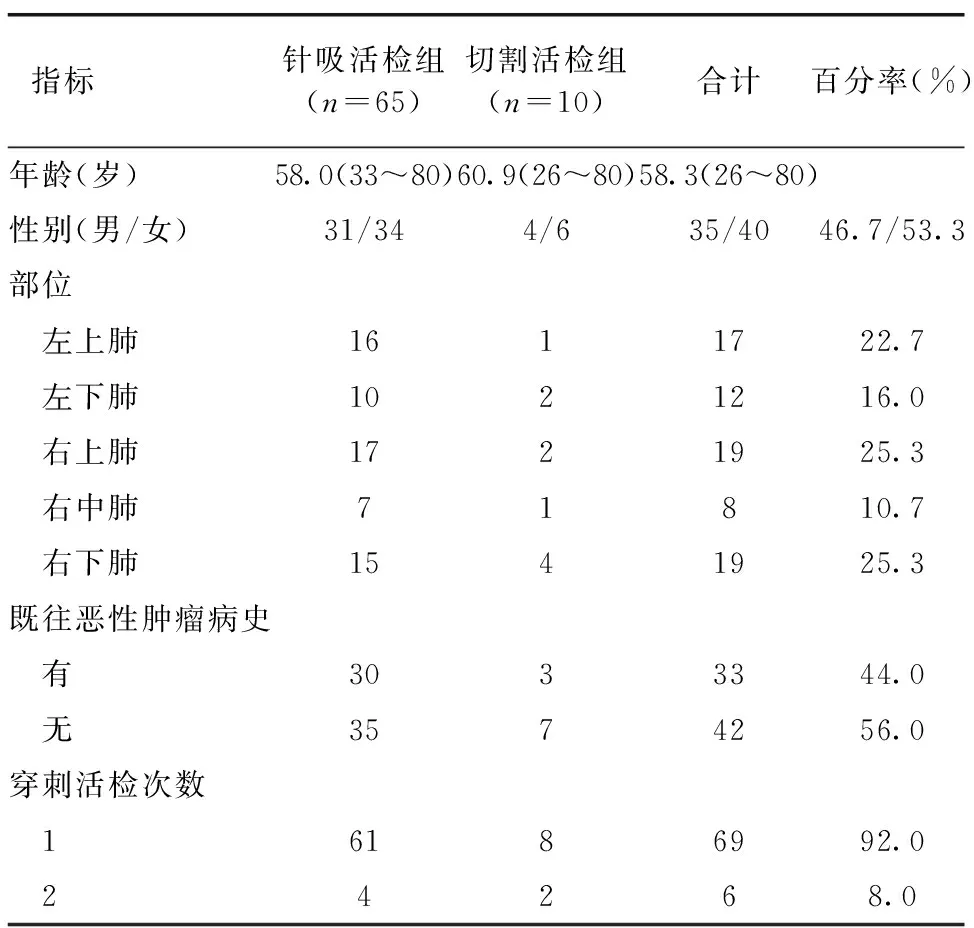

1.2 临床资料 75例患者的一般资料见表1。33例既往有恶性肿瘤病史,包括食管癌7例,肺癌4例,宫颈癌2例,肝癌3例,鼻咽癌3例,乳腺癌8例,甲状腺癌1例,肾癌1例,肛管癌1例,直肠癌1例,另有2例患者分别有肾癌与肺癌、肝癌与肺癌的双原发癌病史。6例行前后两次肺穿刺,且两次穿刺均为同一病灶,总计穿刺81次。

表1 75例患者临床资料和活检方式统计表

指标针吸活检组(n=65)切割活检组(n=10)合计百分率(%) 年龄(岁)58.0(33~80)60.9(26~80)58.3(26~80) 性别(男/女)31/344/635/4046.7/53.3 部位 左上肺1611722.7 左下肺1021216.0 右上肺1721925.3 右中肺71810.7 右下肺1541925.3 既往恶性肿瘤病史 有3033344.0 无3574256.0 穿刺活检次数 16186992.0 24268.0

1.3 穿刺活检方法 ① 进针路径:穿刺术前仔细研究影像学资料,进针路径避开肩胛骨和肋骨等骨性结构,同时避开肺大疱、肺内大血管和支气管,尽量避开肋间血管和叶间裂。根据拟定的进针路径确定穿刺活检术体位。② 活检方式:采用GE Hispeed双排螺旋CT机定位,使用体表导管栅条定位法定位皮肤穿刺点,皮肤消毒局麻后在CT引导下进针。75例病例中针吸活检65例,切割活检10例。针吸活检使用八光公司PRECISA Chiba活检针,其中21例使用18 G针,44例使用20 G针。当针尖到达靶病灶内部后旋转提插穿刺针3~5次,抽出针芯后接上50 ml注射器,持续负压抽吸病变组织,用2个注射器,每个注射器内抽取蚕豆大小的可凝固血性组织。切割活检使用GALLINI公司同轴活检枪,标本槽选择10 mm。当导引针到达病灶边缘后抽出针芯,每次取材轻微变换方向将活检枪内芯推进病灶最佳位置,再扣动扳机,将活检枪外套针管自动推进切割组织,并将切割槽封闭,然后拔出活检针,完整取出切割槽内组织条。在导引针位置不变的情况下如此反复,切割获取3条左右的满意组织条后结束取材。10例导引针规格分别为17 G针3次,19 G针7次。③ 标本的收集固定:所有穿刺标本经10%中性福尔马林溶液固定后送病理学检查。

1.4 并发症观察 穿刺结束后复查CT观察有无气胸、出血等并发症发生,必要时次日复查胸片。

1.5 诊断标准 恶性病变判定标准:① 术后病理进一步证实;② 抗肿瘤治疗后病灶缩小;③ 病灶增大并出现转移;④ 伴恶病质或导致死亡。良性病变判定标准:① 术后病理证实;② 未接受抗肿瘤治疗病灶自行缓解;③ 接受抗肿瘤治疗以外的其他治疗后病灶缓解;④ 病灶超过1年以上时间无改变,末次随访时间为2018年12月31日。

1.6 统计学方法 采用SPSS 17.0软件进行数据分析,计数资料比较采用Fisher精确概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

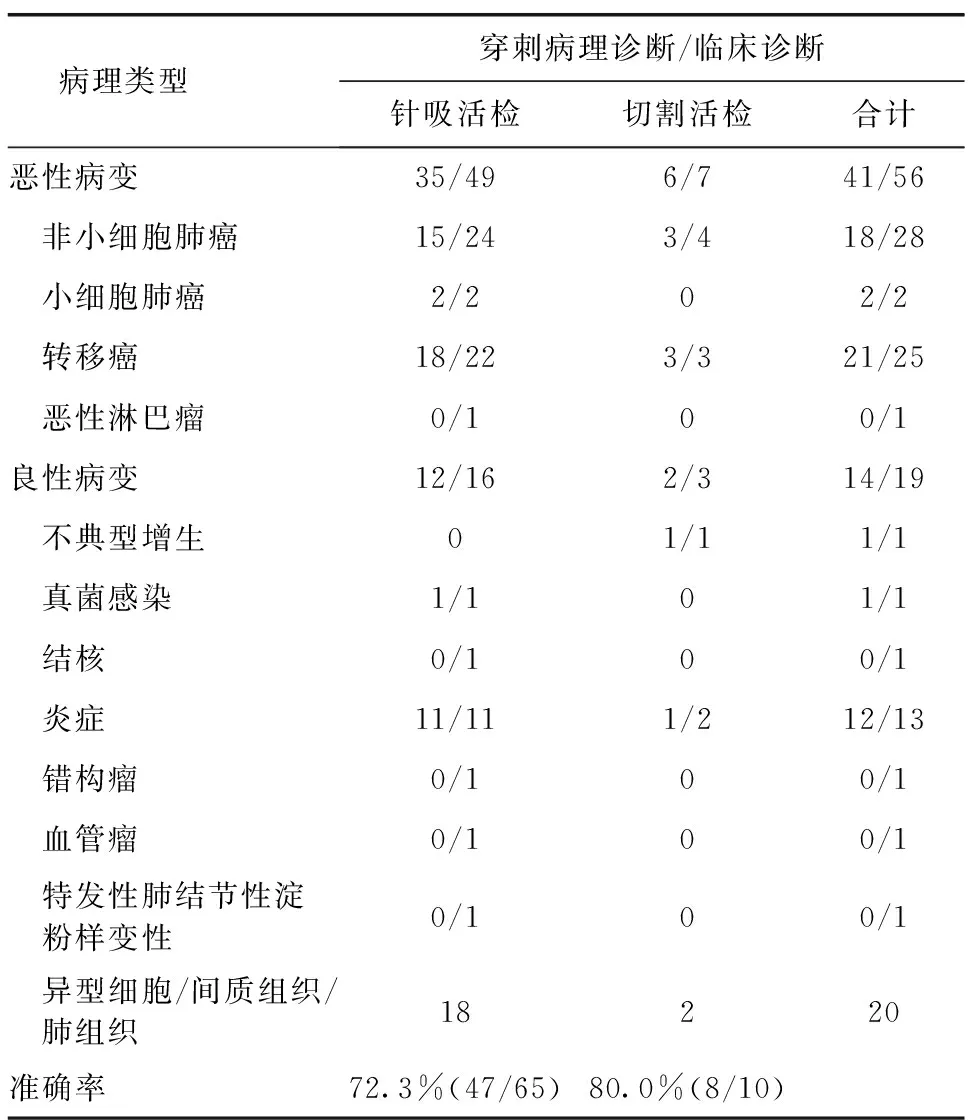

所有病例一次穿刺成功率100%,均取到预定要求的标本组织量。75例患者穿刺病理诊断与最终临床诊断见表2。恶性病变诊断敏感度针吸活检组为71.4%(35/49),切割活检组为85.7%(6/7),两组相比差异无统计学意义(P=0.661)。良恶性病变总的诊断准确率针吸活检组为72.3%(47/65),切割活检组为80.0%(8/10),两组相比差异亦无统计学意义(P=1.000)。

表2 75例患者穿刺病理诊断/临床诊断比较表

病理类型穿刺病理诊断/临床诊断 针吸活检切割活检合计 恶性病变35/496/741/56 非小细胞肺癌15/243/418/28 小细胞肺癌2/202/2 转移癌18/223/321/25 恶性淋巴瘤0/100/1 良性病变12/162/314/19 不典型增生01/11/1 真菌感染1/101/1 结核0/100/1 炎症11/111/212/13 错构瘤0/100/1 血管瘤0/100/1 特发性肺结节性淀 粉样变性0/100/1 异型细胞/间质组织/ 肺组织18220 准确率72.3%(47/65)80.0%(8/10)

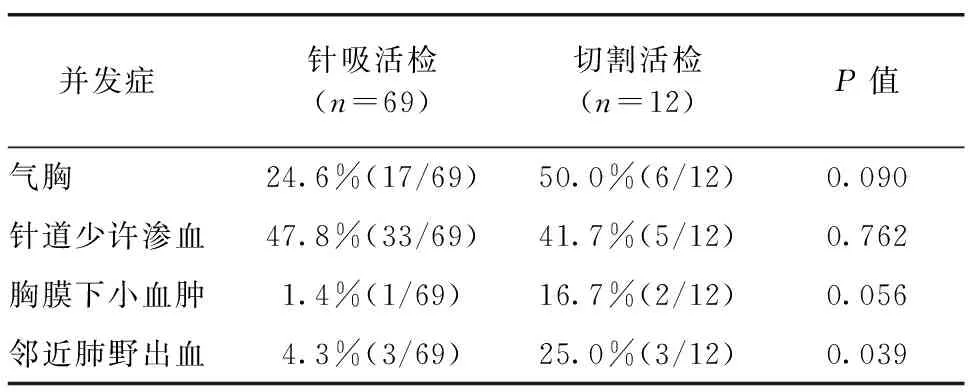

2.3 并发症 针吸活检组和切割活检组穿刺活检后并发症见表3。术后气胸病例中有4例为迟发性气胸(3例为术后第二天出现,1例为术后1周出现)。23例气胸中有2例行胸腔闭式引流术,其余经吸氧、卧床休息后自行吸收。47例不同程度出血病例患侧向下侧卧休息观察2~4 h后无不适,未做进一步处理。6例穿刺术后邻近肺野出血病例中有3例(50%)为肺转移性肝癌病例。未发生空气栓塞等严重并发症。

表3 针吸活检组和切割活检组穿刺活检后并发症对比

并发症针吸活检(n=69)切割活检(n=12)P值 气胸24.6%(17/69)50.0%(6/12)0.090 针道少许渗血47.8%(33/69)41.7%(5/12)0.762 胸膜下小血肿1.4%(1/69)16.7%(2/12)0.056邻近肺野出血4.3%(3/69)25.0%(3/12)0.039

注:采用Fisher精确概率法

3 讨论

明确诊断有助于肺小结节的临床处置[4-5]。肺结节的实性部分越多,恶性可能性就越大,对于直径<6 mm的实性结节,仍存在高风险因素[6-7]。在CT随访过程中新出现的小结节,即使直径很小,恶性概率仍很高[8]。文献报道针吸活检和切割活检两种方法对肺部病变的诊断敏感度分别为82%~99%和95.3%,差异无统计学意义[3,9]。本研究中对小结节病例针吸活检和切割活检两组诊断敏感度差异亦无统计学意义(P>0.05)。本组病例针吸活检敏感度为71.4%,低于文献报道,笔者分析原因有以下两点:① 本组病例长径均≤1 cm,取材过程可能受穿刺针轻微角度变动和患者呼吸状态的影响;② 本组采用针吸活检多。

文献对于肺结节切割活检取材量报道较多,而对针吸取材量报道少。Blondiaux等[10]报道如果病灶较大,可以多次切割取材以保证足够的标本量。Lee等[11]报道如果病灶偏小,或穿刺后针道出血明显,可根据取材情况切割一次。笔者团队切割取材通常获取2条组织条,可以满足常规病理及免疫组化的标本量要求;针吸取材,每个50 ml注射器内需要抽取蚕豆大小的可凝固血性组织,一般2个注射器内标本量可以满足常规病理及免疫组化的要求。实际穿刺过程中,抽吸或切割的次数需要根据病灶的特征、穿刺的难度、并发症的有无、标本的质量等情况综合决定,如果病灶及周围组织相对安全,穿刺不良反应小,可以考虑多次抽吸或切割活检以获取足够的标本量。

CT引导下经皮肺穿刺活检最常见的并发症为气胸。影响气胸发生的因素有:病灶大小、距离胸膜距离、是否存在肺气肿、多次定位及反复穿刺、穿刺针与胸膜间的角度等[12]。本组病例气胸发生率28.4%(23/81),有2例行胸腔闭式引流术。针吸活检气胸发生率(24.6%)虽较切割活检气胸发生率(50.0%)低,但两组的差异无统计学意义(P>0.05),需要积累收集病例做进一步的验证。

出血亦是常见并发症,包括肺内出血和胸腔内出血,主要受病灶内血管、病灶周围血管、穿刺路径是否经过血管等因素影响[13]。在81次肺穿刺中,针道少许渗血(38/81)考虑与路径中肺内小血管损伤有关;胸膜下小血肿(3/81)考虑与胸膜或肋间小血管损伤有关;以上并发症两组间差异均无统计学意义(P>0.05)。穿刺术后邻近肺野出血(6/81)考虑与肺内进针路径中血管损伤、穿刺针活检过程中提插及切割损伤、以及肿瘤破裂出血有关,切割活检(25.0%)大于针吸活检(4.3%),差异有统计学意义(P<0.05),分析原因主要与切割活检对肺小结节及邻近正常肺组织损伤大有关。病灶本身的性质也可能是影响出血的因素,本组4例肝癌肺转移病例中有3例出现穿刺术后邻近肺野出血,考虑与病灶本身血供丰富有关。本组无出血后呛咳导致气道阻塞、窒息及失血性休克等严重并发症发生。

综上所述,CT引导下肺部小结节经皮穿刺针吸活检的敏感度和准确率较切割活检无明显差异,而在邻近肺野出血并发症的发生率方面低于切割活检。肺部小结节穿刺针吸活检因敏感度高、操作可控性好,出血风险小且耗材更经济,在肺部小病灶穿刺活检术前评估,并发症风险较大的情况下可以优先选择。但本研究仍存有一定的局限性:① 本研究切割活检病例数少,切割活检和针吸活检各自的优势和不足,以及如何针对不同的个体合理选择这两种方法尚待进一步探索;② 本研究为单中心研究,缺乏多中心数据,因此还需要联合多中心进一步研究验证。