多语和谐与民族进步

——以昆罕大寨布朗族的双语和谐为例

陈 娥

(云南师范大学 汉藏语研究院,云南·昆明 650500)

昆罕大寨(以下简称大寨)是云南省西双版纳州景洪市的布朗族聚居村寨。大寨村民除了全民稳固地使用母语外,还熟练兼用云南方言和汉语普通话,30岁以上的普遍熟练地使用傣语。

一、一个多语高度和谐的布朗族山寨

昆罕大寨隶属西双版纳州景洪市大渡岗乡大荒坝村委会,是一个典型的山区布朗族聚居村寨。大荒坝共有6个布朗族寨子,609人。其中,大寨53 户,237人,是大荒坝人口最多的一个布朗族聚居寨。

为了了解昆罕大寨多语生态现状,调查组分年龄段全面考察了大寨村民的母语、兼用语(傣语、云南方言、汉语普通话)的熟练程度,还采用问卷调查和访谈的方式考察了村民对待母语、兼用语的语言态度。通过调查获得了三个方面认识。

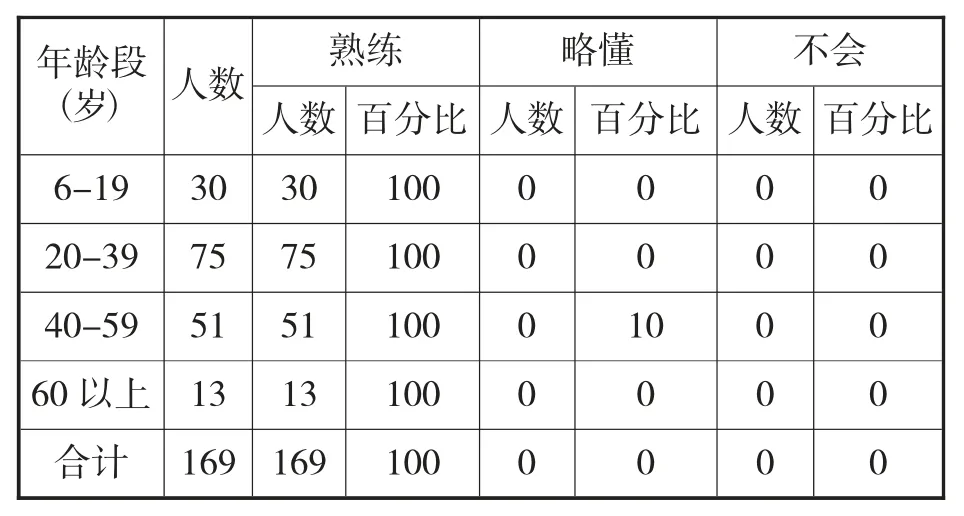

(一)大寨布朗族全民稳定地使用母语

大寨布朗族长期与傣、基诺、汉等多个民族生存在一个环境中,属于人口较少的民族。其母语保留情况如何,是否出现了衰变或濒危,是值得思考的问题。为了了解这些情况,我们分年龄段对大寨布朗族的母语进行了全方位的考察。各年龄段掌握母语的情况见表1:

表1 昆罕大寨布朗族的母语熟练程度表

表1的统计数据显示:(1)大寨布朗族母语水平为“熟练”的共有169人,占总人数的100%,该数据说明大寨没有不懂布朗语的布朗人。(2)各个年龄段的母语熟练比例均达到了100%,说明大寨各个年龄段都熟练掌握了布朗语。(3)青少年段的布朗语熟练比例达到了100%,说明布朗语在青少年一代中得到了很好的传承,没有出现代际性特征。以上统计数据与我们调查中见到的景象相一致。大寨村民无论是年逾古稀的老者还是稚气未脱的孩童,无论在家庭内部还是村寨里都能流利自如地使用母语进行交谈。长期在镇上工作的副乡长岩浪和在昆明上大学的岩罕、玉叫一进寨子都能流利地用布朗话与乡亲交流。

大寨有6个来自勐养的布朗族媳妇,他们嫁入大寨之前只会傣语,不会布朗语。嫁过来2年左右都学会了布朗语。她们现已在大寨生活了20多年,能说一口流利的布朗语,因此,她们的母语也达到了熟练级,教给孩子的第一语言也是布朗语。

综合上述情况可知,大寨布朗族稳固地使用布朗语,母语保存完好,年轻一辈的母语活力也十分旺盛,代际传承良好,未出现衰退迹象。

(二)昆罕大寨布朗族全民双语或部分多语

大渡岗乡下辖关坪村委会、大荒坝村委会、大荒田村委会、大干坝村委会4个行政村,59个村民小组,居住有傣、汉、彝、布朗、基诺、哈尼等民族。大寨的布朗族,既稳定地使用自己的母语,又兼用傣、汉等其他语言,成为具有布朗语、傣语、云南方言或汉语普通话等语言能力的双语或多语人。大寨布朗族能够根据不同的交际对象、交际场合选择使用不同的语言,形成了多语共存、和谐互补的良性语言系统。

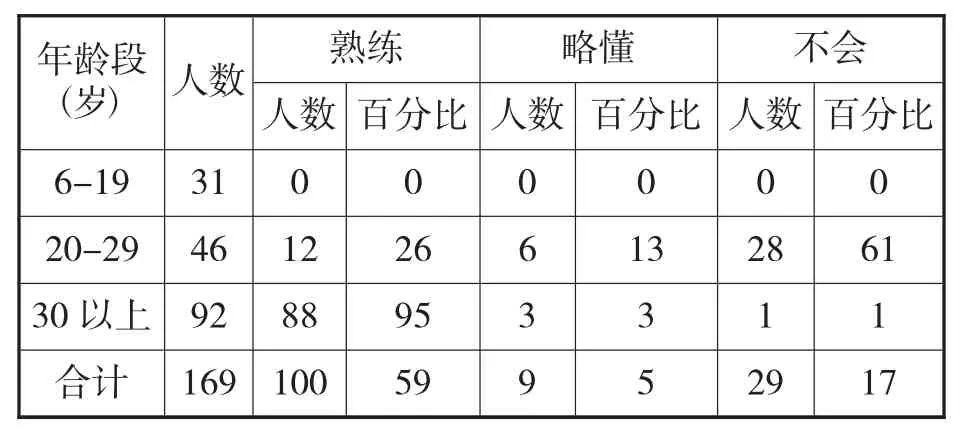

表2 昆罕大寨布朗族傣语水平调查表

表2是大寨不同年龄段的布朗族掌握傣语的情况:中老年段的“熟练”级加“略懂”级一共有91人,占该年龄段的98%,仅1人不会傣语; 青年段26%的人熟练掌握傣语;少年段无人懂傣语。该组数据说明大寨村民的傣语水平与年龄之间的关系是:年龄越大,傣语水平越高;年龄越小,傣语水平越低。

各年龄段除了熟练掌握傣语的数量不同之外,学习傣语的过程也不同:中老年段的布朗族都从小就习得了傣语,而年青一代都是到了一定的年龄再去学习傣语。年青一代学习傣语的契机包括:在与傣族朋友或傣族同学的交往中学会的;嫁给了只会傣语的汉傣、勐养的布朗族(勐养的布朗族只会傣语不会布朗语),交流的需要迫使自己学习傣语;家里有只会说傣语的亲戚,为了交流学会了傣语;在景洪帮傣族人打工的过程中学会了傣语。

表3显示,各年龄段掌握云南方言的熟练程度分别为94%、100%、97%,可见大寨村民掌握云南方言的情况良好。中老年段略懂云南方言的都是女性:一个是从勐养镇嫁入本村的昆格人玉拿,属于外来人口,另外2名略懂方言的都是本村长大的女性,文化程度是小学或文盲,活动范围仅限于本地。青少年段略懂和不懂云南方言的是学龄前儿童,他们的活动范围主要是本村。

表4 昆罕大寨普通话使用情况

表4显示大寨布朗族掌握普通话的情况如下:(1)各年龄段“熟练”级加“略懂”级的比例分别为96%、89%、83%,懂普通话的比例随年龄增长递减。(2)不会普通话的中老年段居多;(3)少年段不会普通话的是一个6岁的小孩。大寨孩子的第一语言为布朗语,小学开始学说普通话。因此,没上学之前多数不会讲普通话,能听懂一些,待他们入学之后,都能熟练掌握普通话。表4的统计数据说明掌握普通话的比例与受教育的程度有密切的关系:中老年段的多数为小学学历,有的甚至是文盲,青年段多数是初中学历,有的达到了大专学历,仅少数小学学历。由此可见,大寨布朗族普通话的熟练程度与受教育程度成正比。

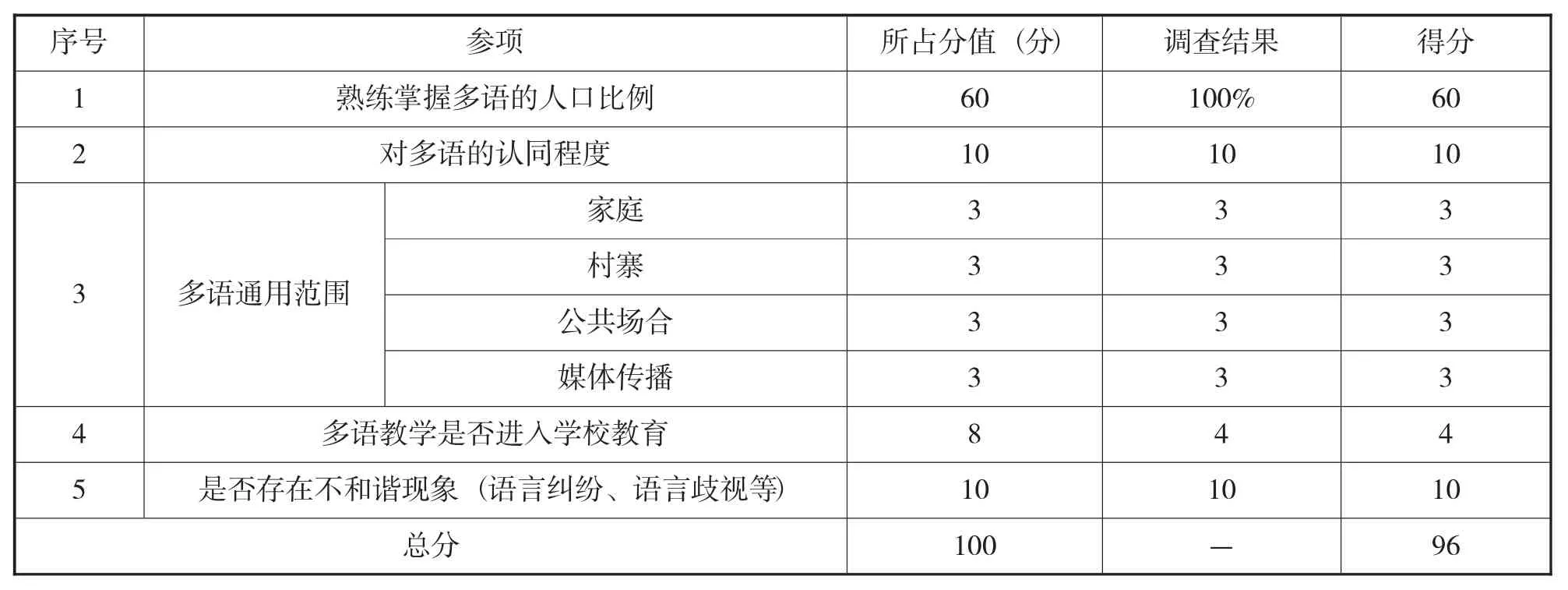

(三)昆罕大寨多语和谐度分析

为了确切地了解昆罕大寨布朗族的布朗语、傣语、汉语的和谐情况,笔者对昆罕大寨布朗族的多语和谐进行量化分析。依据上文调查所得的各项数据,得出如下结果:

表5 昆罕大寨布朗-傣语-汉语语文和谐度评分表

表5显示大寨多语和谐总分为96,属于多语和谐一级。各项得分情况如下:(1)大寨布朗族熟练掌握多语的比例为100%,因此,“熟练掌握双语的人口比例”项的得分为满分60分。其中,中老年段绝大多数熟练掌握了3语,即布朗语、傣语、汉语(云南方言、普通话),他们能够依据不同的场合自由使用不同的语言。青少年段对傣语的掌握情况比中老年段低,而普通话的熟练程度高于中老年段,少年段少有不会普通话的。(2)“对多语的认同程度”项得分为10分。大寨多语的变化反映了时代的变迁。历史上,傣族一直是该区域的主体民族,其语言自然成了当地的区域优势语言。大寨的布朗族出于生活需要,全民从小习得了傣语,老一辈所掌握的多语主要是布朗语、傣语。改革开放以来,随着九年义务教育的推广,不仅傣族要学习普通话,其他的少数民族也积极学习普通话。因此,大寨青少年段的傣语水平不高,普通话水平很高,年青一代的多语是布朗语、汉语。虽然年青一代与老一辈所掌握的多语内容同,但大寨布朗族的多语意识一直非常明确,那就是除了要掌握母语,还必须学会优势语傣语或汉语,因此该项得分为满分10分。(3)从双语的通用范围来看,布朗语通行于家庭和村寨,云南方言应用于村委会、集市、医院、乡政府等公共场合,普通话多用于课堂、媒体及其他公共场合。大寨双语言功能互补,各司其职,分工明确,和谐互补。因此“对多语的认同程度”得分为满分12分。(4)多语虽然没有正式进入布朗族学生的课堂,但国家对于像布朗族这样的人口较少民族有特殊的教育扶持政策,比如布朗族除了享有少数民族高考优惠10分外,景洪市每年出资50万,选派布朗族、基诺族等人口较少的民族学生去定向培养,因此“多语教学是否进入学校教育”得分为4分。(5)大寨历来与当地其他民族关系和谐,亲如一家,语言上也相互尊重,未出现过不和谐的现象,因此,“是否存在不和谐现象(语言纠纷、语言歧视等)”项得分为10分。

二、双语和谐促进了民族发展

语言通,人心通;人心通,事业旺。大寨语言和谐对当地的经济发展、民族生活、民族团结都有一定促进作用。当然,社会的兴旺发达,有各种因素,但作为每日都在使用的语言,畅通地表达人们的意志和感情,也会有一定的促进作用。随着国家经济的发展以及推广普通话的深入,大寨布朗族学习普通话的意识明显增强,普通话的水平提高明显,较好的汉语能力对大寨布朗族走出山寨,从汉族朋友那里学习改善生活、改进生产、创收增收的知识和技能起着至关重要的作用。

(一)双语和谐促进了经济发展

历史上,傣族曾是西双版纳的主体民族,从生活、习俗、语言等方面对其他民族产生影响。大寨布朗族为了与傣族进行顺畅地交流,全民从小习得了傣语,并与傣族建立了良好的睦邻关系和贸易关系。比如:大寨先辈向傣族学习种植水稻、修建干栏,农闲时去傣族寨子做工等等。大寨先辈在与傣族的互通有无中,经济得到了进一步的发展。

当前,大寨布朗族非常重视汉语的学习,年青一代尤其重视汉语,97%的人会云南方言,96% 的人会普通话。高水平兼用汉语的能力,帮助大寨成功实现经济转型。比如:现任村长岩广安智慧超群,语言能力也非常出色,没上过几年学就流利地掌握了汉语。汉语拓宽了他的生活圈子,改变了他家以及全寨的经济状况。2007年,他从汉族朋友那里了解到沉香丰厚的利润,于是颇有远见地带领村里百姓砍掉茶叶树改种沉香树。截至到2015年7月,大寨一共种植了30万棵沉香,价值3亿元,大寨村民的收入翻了数十倍。岩广安家的沉香价值7千万元,他因此成了西双版纳颇有名气的致富能手,并得到中央和地方许多领导的接见[4]。无论是过去还是现在,大寨的经济发展始终与大寨和谐的双语关系密不可分。

(二)双语和谐改善了民族生活

大寨布朗族与傣族、汉族的双语和谐,改善了民族生活,表现在兼用语言、命名习俗、民居、女性着装、人才培养等方方面面。

全民兼用傣语。大寨中年以上的习得傣语的占98%,仅1人不懂傣语。村民岩坎囡(78岁)告诉笔者,布朗族一直与傣族来往密切。上个世纪,大寨村民生活物资匮乏,他们农忙时节给傣族换工,换取傣族的水稻、蔬菜、土锅等。因此,中年以上的都像习得母语一样习得了傣语,因为只有掌握了傣语才便于与傣族换工或做生意。语言态度调查中,一位60岁的布朗族老妇人在回答“希望子孙辈学会什么语言”时,她选择了布朗语和傣语,可见傣语在老一代布朗族生活中的重要地位。中老年兼用傣语比例高的现象说明大寨村民对傣语有客观需求和心甘情愿学习兼用的心理。

大寨村民在上世纪60年代以前还不会种植水稻,后来向傣族学习掌握了水稻种植技术,没有语言的交流是不能学好的。大寨布朗族在命名、民族服饰等方面都吸收了傣族的元素。如男孩命名都以“岩”开头,女孩以“玉”开头。孙辈中需有一人的名字与爷爷或奶奶同名,或者侄子与伯父同名。

大寨布朗族不仅积极向傣族学习,同时积极向汉族学习。现年80多岁的老村长,一直重视孩子学习汉语。上世纪60年代,他在与上海知青交流的过程中明白了汉语的重要性,所以很重视孩子们学习汉语。后来,他家有4个孩子当上了公务员或者教师。大寨其他村民也十分重视汉语。较强的兼用汉语的能力使大寨村民可以在农闲时去外面做些小生意贴补家用,可以向汉族学习种植高利润丰厚的沉香,从而使大寨成功实现了向现代经济转型。通过以上分析可知,和谐的双语扩大了大寨村民的活动空间,改善了村民的生活。

(三)双语和谐增进了民族团结

1.语言和谐增进了村民关系

大寨村民100%母语熟练,母语通行于家庭内部和寨子里。和谐的语言关系增进了村民感情。不同民族村民间有极强的信任感,这与语言相同有关。比如:村长家无论白天还是晚上,家里的所有房门都像往常一样一直敞开着,连大门都不锁,外人随时可以自由出入。笔者到大寨调查与村长初接触时,村长丝毫没有因为笔者是外来陌生人有所防备,而是完完全全把我当作了自家人。大寨和谐的语言关系有利于纯朴民风的保持,有助于相互信任、互利合作和谐社会的建设。

2.双语和谐增进了民族关系

双语和谐增进了不同民族同学之间的友谊。上世纪50年代,昆罕大寨修建了一所村小学,附近的傣族、汉族、基诺族等民族的小朋友都来大寨小学上学。教师用汉语教学,课后,本族同学交流使用本族语,族际同学交流使用汉语或傣语。和谐的双语关系方便了不同民族同学之间的交流,也帮他们建立了良好的民族感情。大家一起学习,一起嬉戏玩耍,关系融洽。

语言相通保证了不同民族寨子之间的来往。节日喜庆时,大寨不仅邀请其他寨子的布朗族,同时邀请附近的傣族、汉族等一同欢庆。在大寨百姓心中,他们与傣族、汉族等其他民族之间没有民族界限与隔阂,大家都是朋友。村民岩浪提到,傣族与布朗族之间一直来往甚密,关系融洽。比如农忙时节,布朗族和傣族会相互换工,解决劳动力紧缺的问题;不同民族在一起劳动时,布朗族向傣族学习傣族歌曲,呈现一派其乐融融、欢乐和睦的景象。大寨75%的人对问卷“别人用自己的母语讲话,你听不懂,反感吗”的回答是“不反感”,对其他民族持开放包容的态度。

双语和谐增进了不同民族村民之间的友谊。大渡岗乡副乡长岩浪告诉笔者,他的傣语是跟他的同学岩温叫学的,他们用傣语交流。笔者来到大寨调查时,岩浪特意邀请了岩温叫一起来吃饭。岩浪说每次下来都要见见老同学。岩浪高中毕业后了当村委会主任,并邀请岩温叫做支书,两个年轻小伙齐心协力,把村委会的工作干得红红火火。岩温叫也因当支书耽误了自家的好多农活。当寨子里许多人家建起了小洋楼,他家还是传统的干栏时,岩温叫开玩笑地说“我是被岩浪拖去做村支书把家整穷了”,岩浪也因此觉得愧对兄弟,足见他们俩深厚的民族友谊。

大寨的布朗语、傣语、汉语的使用场合互补,各司其责,各尽其用,和谐共生。大寨村民既没有因为推广普通话而淡忘了自己的母语,也没有因为经常在本族人之间使用母语而忽视了傣语或普通话的学习。大寨无论是本寨内部,还是与其他民族村寨之间,其乐融融、睦邻友好的村民、民族关系是大寨多语和谐起的前提条件。