肛周脓肿三间隙引流术的理论基础及临床应用进展

张心怡,金黑鹰

张心怡,南京中医药大学研究生院 江苏省南京市 210023

金黑鹰,南京中医药大学第二附属医院肛肠中心 江苏省南京市 210017

0 引言

肛周脓肿是一种常见的肛周感染性疾病,祖国医学称之为“肛痈”,每年约有2-10万的新发病例,以30-50岁年轻男性多见,小儿发病率也相对较高[1,2].现代医学对于肛周脓肿的发病病因有多种讨论,认为90%由腺源性感染引起[3],还有一些如合并糖尿病、白血病、克罗恩病、艾滋病或有肥胖及肛门直肠外伤病史的患者,更容易诱发肛周脓肿[4,5].临床多根据脓肿发生的部位分为:肛周皮下脓肿、括约肌间脓肿、坐骨直肠间隙脓肿、骨盆直肠间隙脓肿及直肠后间隙脓肿[6].本病起病急骤,一旦形成应及时给予手术治疗[7],常规行单纯切开引流术,但术后约有有7%-66%的肛瘘形成率及4%-31%复发率[8,9],部分学者采用根治性脓肿切开术,即在单纯切开引流基础上同时切开可疑瘘管或采用切开挂线治疗,虽减少了术后肛瘘的形成,但却增加了术后肛门缺损及肛门失禁的风险[10-12].鉴于此,我们根据肛周脓肿发病的生理病理机制设计出一种新的手术方式——三间隙引流术(three-cavity clearance,TCC),现就TCC的理论基础、临床应用及相关问题展开论述.

1 TCC提出的理论基础

研究发现在黏膜下和内括约肌之间存在肛腺,并且认为肛周脓肿的发病可能是由于肛腺感染引起[13].1956年Eisenhammer[14]根据肛腺解剖学特点正式提出“隐窝腺感染学说”,并由Parks[15]于1961年提供组织学证据证明,1978年Eisenhammer[16]将肛周脓肿分为“腺源性脓肿”和“非腺源性脓肿”两大类,目前这一学说得到了广泛认可.

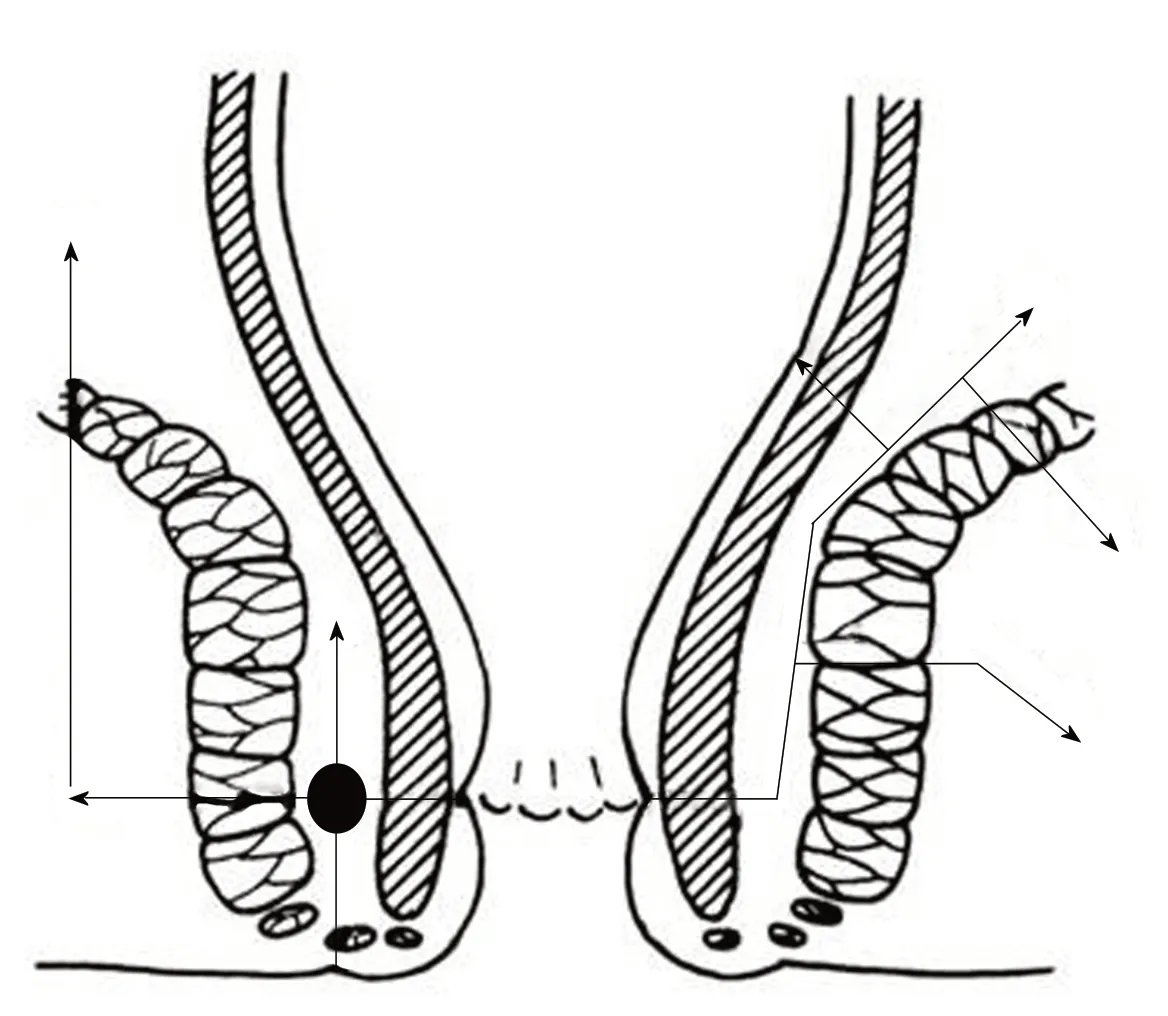

人类的肛腺呈烧瓶状,包括腺体、导管和开口三部分(如图1[17]),数目为6-10个[18].研究检测到肛腺可分泌中性和酸性黏蛋白,主要成分为多糖体和IgA,具有免疫和润滑作用[19,20].肛腺开口于肛隐窝处,有多个肛腺同时开口于同一个肛隐窝的情况,2/3的肛腺通过肛腺导管向下向外伸展到括约肌间[21],当肛腺导管由于粪渣等堵塞时,肛腺分泌液无法排出,导致导管内积液,进而引起括约肌间的肛腺感染,若此感染灶向肛管波及穿透内括约肌,形成黏膜下感染,即为“内口”[22],同时其感染还可以向3个方向蔓延[23]:第一是向下蔓延形成括约肌间脓肿或肛周皮下脓肿,第二是向后侧方蔓延,形成外括约肌外脓肿(坐骨直肠脓肿、直肠后间隙脓肿),第三是向上蔓延,在肛提肌以上间隙形成盆腔脓肿或高位肌间脓肿,这种情况较少见,主要取决于感染的肛腺和纵行肌之间的关系(如图2和3[18,24]).

临床上对于肛周脓肿的术式选择,是应该进行单纯切开引流、还是为降低术后肛瘘形成率和复发率进行脓肿根治性手术,是一个具有广泛争议的问题.研究发现,34%-50%的肛周脓肿单纯切开引流后并不会形成肛瘘,也就是说这一部分人通过单纯切开引流完全可以治愈,而不必要承担损伤括约肌的风险[12].我们分析单纯切开引流术后高复发率及高肛瘘形成可能的原因是[18]:(1)切口引流部位不通畅;(2)“内口”并非肛腺开口处,其本质是黏膜下感染,这导致临床中有近一半的脓肿没有正确找到“内口”并给予处理;(3)没有处理括约肌间的感染源.因此,如何在不损害肛门括约肌的前提下,清除感染源,彻底引流以减少瘘管的形成及脓肿的复发是我们治疗肛周脓肿应遵循的原则.

肛周脓肿TCC即是根据肛周脓肿发生的生理病理环节提出,根据脓肿形成的过程,我们将肛管直肠周围分为三个间隙(如图4),即黏膜和内扩约肌之间的黏膜下间隙、内外括约肌间的括约肌间间隙和外括约肌以外间隙(包括坐骨直肠间隙、直肠后间隙和骨盆直肠间隙).当一个人发生肛周脓肿时,这三个间隙都可能会有脓肿,若不能全部打开引流,残余的脓腔就会导致重复感染并形成肛瘘.

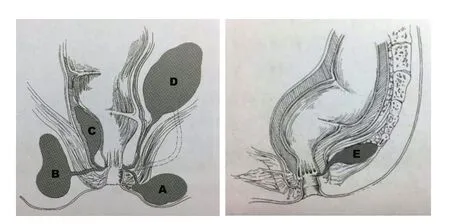

为了能够证实三间隙手术能彻底引流感染腔,保护肛门功能,在临床病例研究收集数据分析的同时,我们还使用了肛管直肠周围三维超声作术前术后评估,使之在图像上有个直观的反映.如图5所示:A和B指的是患者在术前的三维超声下,表现为坐骨直肠间隙脓肿;C和D则是术后的三维超声下所见,内外括约肌均保留完好,且未见残余脓腔.进一步证实三间隙引流理论的可行.

2 TCC的操作要点

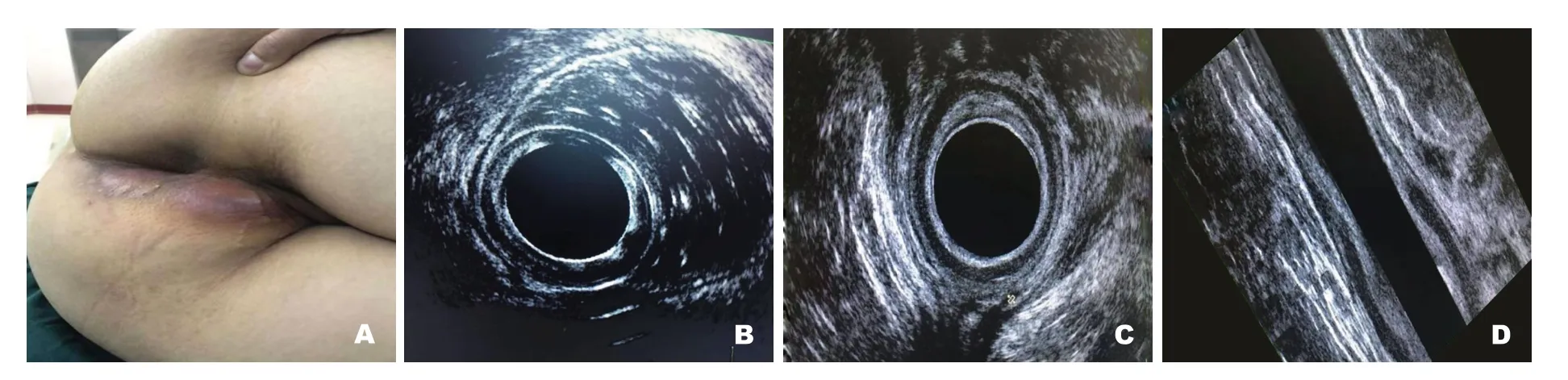

于脓肿波动最明显处为中心,作放射状切口(图6A),切开皮肤后充分引流外括约肌外间隙(图6B);沿括约肌间沟分离至正常组织,充分排脓后,分离括约肌间脓腔间隔(图6C);最后切开黏膜下间隙(图6D),沿内括约肌表面切除该间隙周围的黏膜及黏膜下组织,适当扩大切口,必要时结扎感染区庤核,修剪创缘,彻底止血后填入灭菌凡士林纱布,肛内可酌情置一排气管,外敷无菌纱布加压包扎.术中同时打开三个潜在感染间隙,充分引流,并行全括约肌保留,从而降低术后肛瘘形成率,实现疾病治愈且不损伤肛门功能的初衷,提高患者的生活质量[24].

图1 肛腺位置.

图2 肛周脓肿扩散方向.

图3 肛周脓肿分类.

图4 三间隙位置示意图.

图5 肛管直肠周围三维超声.

3 TCC的临床应用

在我们进行的一项纳入64例患者的前瞻性队列研究中,以肛周脓肿TCC的患者作为研究对象,建立队列;对照组选取同期行肛周脓肿单纯切开引流术的患者,以年龄差距5岁以内、性别相同且脓肿部位相同与实验组进行1:1配对,进行15.3 mo±6.7 mo的随访发现,三间隙引流组的肛瘘形成率为6%,明显低于单纯切开引流组(34.0%,P<0.01);三间隙引流组与单纯切开引流组均未出现肛门失禁的情况;两组的住院时间、创面愈合时间没有统计学差异(P>0.05).提示肛周脓肿TCC是一种安全的术式,能有效降低术后肛瘘形成率.

研究[25]对三间隙引流、单纯切开引流和切开挂线三组75例患者的回顾性随机对照研究发现,单纯切开引流组的肛瘘形成率为48%,明显高于三间隙引流组12%和切开挂线组12%(P<0.01).在术后肛门功能方面,三间隙引流组和单纯切开引流组均无肛门失禁病例,而切开挂线组有2例出现肛门功能障碍.从术后疼痛方面看,术后首次排粪时,三组均无明显差异,但在术后1 wk紧线时,切开挂线组VAS:6.5±1.3分明显高于三间隙引流组:1.3±0.5分和单纯切开引流组:1.2±0.4分(P<0.01).许勇辉等[26]纳入84例患者的进行了三间隙引流和对照研究,三组术后1 wk VAS评分组间差异有统计学意义(P<0.05),其中三间隙引流组最低,切开挂线组最高;三组伤口愈合时间及肛瘘形成率组间差异有统计学意义(P<0.05);在术后并发症(术后感染及肛门功能障碍)出现情况上,三间隙引流组术后感染7.14%,肛门失禁10.71%,与单纯切开引流组11.11%、11.11%和切开挂线组6.90%、17.24%比较差异无统计学意义(P>0.05).认识到TCC治疗肛周脓肿是可行的,降低术后肛瘘形成率,具有术后疼痛轻和保护肛门功能的优点.

图6 三间隙引流手术过程.

另一篇由Jin教授等[24]发表在Gastroenterology Report一项长达3年对138例患者的回顾性病例对照研究分析,三间隙引流组肛瘘形成率为13.0%,明显低于单纯切开引流组39.1%(P<0.01),与根治性脓肿手术8.7%相似(P>0.05).三间隙引流组和单纯切开引流组均无肛门失禁,根治性脓肿手术组有2例肛门失禁的病例,他们的Wexner评分分别为6分和3分.证实了TCC可以达到和根治性脓肿手术相同的效果,且不会对肛门括约肌造成损伤.

许跃文等[27]对三间隙引流和切开挂线的随机对照研究,纳入病例74例,结果显示,除了跟上述研究结论能降低术后肛瘘形成率,减轻术后疼痛,保护肛门功能基本一致外,三间隙引流组创面愈合时间和住院时间均短于切开挂线,且术后随访中,三间隙引流组无复发病例,而切开挂线组的复发率为2.70%,得出三间隙引流还具有术后恢复快、减少复发率等优点.

洪文等[28]对94例肛周脓肿患者进行研究分析TCC的临床疗效,三间隙引流组和切开挂线组术后首次排便时VAS评分、肛瘘形成率比较差异均无统计学意义,但三间隙引流组术后1 wk VAS评分、肛门功能障碍率明显低于切开挂线组(P<0.05),患者满意度也显著高于切开挂线组.认为TCC可作为肛周脓肿的理想术式.

刘涛等[29]选取各44例患者对TCC及切开挂线术比较发现,三间隙引流组术后1 wk VAS评分:1.21±0.54分,明显较切开挂线组:5.42±1.37低(P<0.05);术后并发症(肛门功能障碍及肛瘘)发生率三间隙引流组低于切开挂线组(4.55%vs11.3%,P>0.05).结论三间隙引流可获得与切开挂线相近的疗效,但三间隙引流有利于缓解患者术后排便疼痛并具有保护肛门功能的作用.

王华等[30]的病例对照研究中,收集了80例患者作为研究对象,研究显示,三间隙引流组除了住院时间、愈合时间、术后1 wk疼痛程度及术后各时点Wexner肛门功能评分均明显低于切开挂线组外,三间隙引流组的术中出血量15.67 mL±4.53 mL也低于切开挂线组23.34 mL±6.28 mL,差异均有统计学意义(P<0.05).得出TCC在肛周脓肿手术治疗中具有一定的优势.

在以上研究结果中,肛周脓肿TCC均取得了令人满意的疗效,不仅保护肛门功能,在一定程度上降低术后并发症发生率,还具有创伤小、疼痛轻、恢复快的优点(表1).

4 TCC的问题及展望

在我们的前瞻性队列研究中两组的瘘管形成率均低于两项回顾性研究中TCC组的12%和13%及切开引流组的48%和39.1%[12,25],分析其原因,回顾性研究中有几例术后形成肛瘘的患者,其主要为合并克罗恩病或长期服用免疫抑制剂而导致的盆腔脓肿,这类脓肿的治疗目标应为控制感染、防止再次发作,最好选用切开引流同时给予引流挂线[22,31,32];而TCC的理论根基于肛腺感染学说,提示三间隙引流对于腺源性肛周脓肿更加适用,并且切开引流对于非腺源性肛周脓肿成功率也并不高.但是现有的研究中病例数较少,随访时间较短,且国外目前未见相关报道研究,缺少了大样本临床研究证实这一理论的可行性及有效性,也不能明确这一术式对于哪种类型的肛周脓肿更为有效来证明我们的判断.

其次,少数报道中也并未指明术前是否运用盆底磁共振成像和肛门直肠周围EUS对脓肿部位进行评估.研究发现[33]不同部位的脓肿在手术引流后有不同的肛瘘形成率.这造成了不同研究结果之间的数据不具可比性.

因此,我们的三间隙引流手术需要进一步规范适应症及大样本的随机对照研究,并进行广泛培训指导,使用盆底磁共振成像和肛门直肠周围EUS对肛周脓肿术前精准评估及术后分析也是十分必要的.

5 结论

肛周脓肿的TCC,是根据肛周脓肿发生的生理病理环节设计提出的,理论上对于肛周脓肿是一种创新术式,契合肛周手术的微创理念,符合清除感染源、彻底引流、保护肛门功能的基本治疗原则,并在初步的研究中取得了满意的疗效,后期需要更大样本,更加规范的进一步推广和研究.

表1 三间隙引流术的临床应用