他者与竹趣

——倦勤斋与英国布莱顿宫室内装潢的竹元素之比较

何 芳

一、研究的缘起

李约瑟在《中国科学技术史》中称东亚文明为“竹子”文明,中国则被称为“竹子文明的国度”①。竹子的自然属性即生物学特征,被赋予了诸多高尚的精神属性,即竹文化的社会学特征,从原始的图腾、巫术和民俗到后来的古典诗词、绘画和人造园林等等,直至借竹喻人,引伸出中国哲学的核心价值观——君子的品格。在种类繁多的竹属中,斑竹是最具神秘色彩和文学意义的一个品种,因生有疏密有致的紫褐色云纹斑而得名,又因斑点形态的不同可分为湘妃竹、凤眼竹、梅鹿竹等品种。湘灵的传说很早就出现在斑竹的主产区湘水流域,西晋张华《博物志》卷八《史补》云:“尧之二女,舜之二妃,曰‘湘夫人’,舜崩,二妃啼,以涕挥竹,竹尽斑。”上好的斑竹还被广泛应用于家具及文房用品,却因价格昂贵引得仿品层出不穷。

2002年8月,故宫博物院与美国世界建筑文物保护基金会(The World Monuments Fund)签署协议,合作进行倦勤斋室内装饰装修保护项目。随着修复工程的开启和推进,相关研究成果层出叠现,内容从建筑沿革史、绘画史、内部陈设史等迅速扩展至内檐装修和传统工艺史等诸多领域。研读这些成果,一个未曾引起注意的细节凸显出来,即1779年建成的这座建筑内,目之所及之处均可见到的一个身影——闪烁着美丽斑点的竹子。

时空穿越到1786年遥远的英国,尚未登基的乔治四世②将地处英格兰最南端的一处距离伦敦最近的海滨胜地改建为度假村③,出任摄政王(1810~1820)后,又邀请设计师约翰·纳什(John Nash)④在1815年至1822年间将之扩建并装潢一新,使这座“东方哥特式”建筑,外观融合了印度伊斯兰建筑风格,如宝塔、旋转圆顶、阳台、花边等等(图1),而内部装潢则更多地采用了富有中国意味的各类题材⑤。奇妙的是当笔者2011年第一次实地踏勘这座宫殿时,一个熟悉的景象令人仿佛回到了倦勤斋——无处不在的竹子散落在各处。

图1:布莱顿宫外景 (笔者摄)

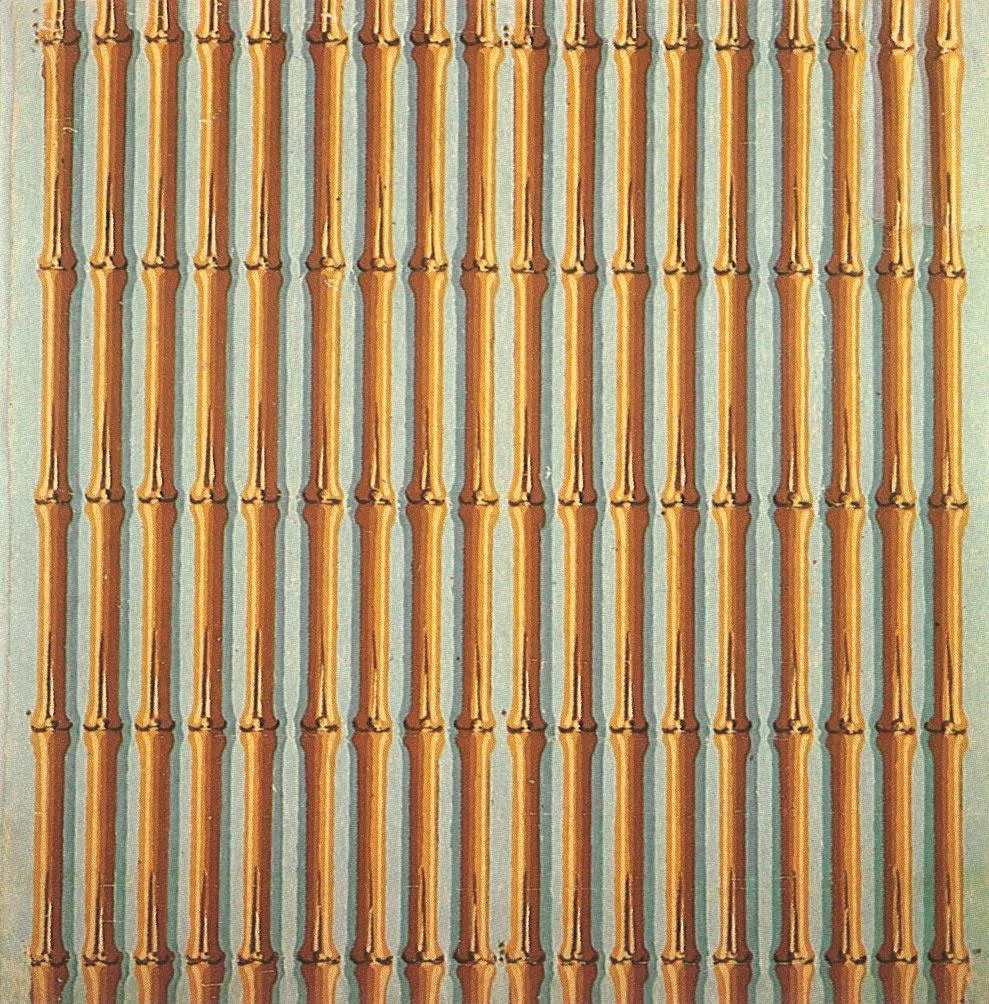

二、东西两个王朝的两处隐所(18世纪末到19世纪初)

1、太上皇帝的归政隐逸处

倦勤斋坐落在宁寿宫西区的最北端,是宁寿宫花园⑥(俗称乾隆花园)最后一处房子,坐北朝南,面阔九间,东五间为明殿,西四间为戏院,于乾隆三十七年(1772)随宁寿宫后路及西路建筑工程一同开工。但在乾隆四十一年(1776)宁寿宫全宫建成时,内部壁画尚未完工,直至乾隆四十四年(1779)历经八年的内外装修方告竣工,工程记录散见于清宫内务府造办处《活计档》。倦勤斋在嘉庆、光绪两朝进行过局部修缮,但基本面貌仍延续了乾隆时期的式样。故宫博物院图书馆现藏四册《倦勤斋陈设档》,完整记录了清乾嘉时期倦勤斋内陈设的基本信息⑦。

这处象征意义大于实际用途的幽静一隅,建成后深得乾隆帝的喜爱,“耆期致勤倦,颐养谢喧尘”的御制诗句,表达了他退位后的期许。乾隆皇帝还将自己得意的书画和珍玩不断地送至于此,使之“敢与重华拟比肩”。尽管史料中并未留下乾隆皇帝在此活动的具体记载,但倦勤斋终以其精致奢华、风格独特的室内装潢遗世,而融入了西洋画法的贴落画即通景画⑧更是令其闻名遐迩(图2)。

宫廷建筑作为封建等级和礼仪制度的象征,历来受到帝王的关注,乾隆皇帝也不例外,清宫《造办处档案》中记载皇帝参与装修设计的实例不胜枚举。在等级森严的宫殿建筑群中,倦勤斋及其所在的宁寿宫花园显得有些与众不同。据考证,清秀活泼的气息应该是与乾隆皇帝多次南巡驻陛扬州有关,扬州工匠的精湛技艺受到了皇帝的高度赞赏,但是出于对礼制、规格和艺术水准的考虑,皇帝本人还是亲自充任了倦勤斋内檐装修的决策者。内务府大臣受皇帝旨意,负责设计式样、丈量尺寸、绘制图纸、制作烫样,然后交与两淮盐政,由其奉旨“选购料物,挑雇工匠,择吉开工,上紧成造”⑨。

2、摄政王子的海滨隐居地

18世纪中叶,因海水疗法的成功宣传,布莱顿从一个小渔村变成了一个时髦的度假胜地。为摆脱父王束缚并治疗痛风病,1783年首次到访这个小镇的威尔士亲王就下决心在此拥有自己伦敦以外的社交和娱乐场所。经过不断建设,今天这座宫殿的内部装潢体现了艺术家和设计师弗雷德里克·格雷斯⑩和罗伯特·琼斯⑪的综合才能。格雷斯商行(Grace Firm)⑫的参与始于1801到1802年,包括海上中国馆(Marin Pavilion)的第一阶段中国风装饰。1815年纳什重建该宫时,弗雷德里克受邀设计了新的音乐室(The New Music Room)、音乐室与宴会厅画廊(the Music Room and Banqueting Room Galleries),特别是长廊(Corridor或称The Lang Gallery艺术长廊)和沙龙(The Saloon,1823年由琼斯重装)。而琼斯的设计则包括宴会厅(The Banqueting Room )、红客厅(Red Drawing Room)和国王的新公寓(The King's New Private Apartment)。布莱顿宫后来的管理者和研究者这样评价道:“从最初的设计师亨利·霍兰德(Henry Holland,1745~1806)1778年的新古典主义设计,到完成于19世纪20年代早期的东方风格设计,反映了威尔士亲王乔治从摄政王(1811~1820)到国王乔治四世(1820~1830)的变化中的地位”⑬。以沙龙为例,比较1815年弗雷德里克的“中国风”和琼斯1823年的改造,上述观点更是得到了直观地反映。

图2:倦勤斋通景画和小戏台

图3:楠木仿斑竹篱笆墙上的小月亮门

图4:修缮后的倦勤斋内景

图5:布莱顿宫铸铁仿斑竹转角楼梯 (采自John Dinkel,The Royal Brighton,P55)

图6:长廊中以榉木绘制的仿竹棚架隔断(采自John Dinkel,The Royal Brighton,P78)

图7:仿斑竹边框、细柱、墙角线、挂镜线及床架(采自The Royal Pavilion Brighton, The Palace of King George IV ,P46,Edited by David Beevers)

图8:布莱顿宫的壁纸样品和残片(采自John Dinkel,The Royal Brighton,P73)

当摄政王成为乔治四世的时候已近58岁,肥胖虚弱并可能患上了遗传病的他在布莱顿宫度过了晚年的许多时光。乔治四世去世后,威廉四世和维多利亚女王都曾驻陛此处。在1850年它被布莱顿镇买走之前,室内几乎所有的家具和装置都被拆除了,包括壁纸、装饰物和烟囱。尽管后来许多原物被维多利亚女王和其他贵族归还,但恢复到19世纪中叶或乔治四世早期原状的计划一直到今天仍在继续。研究人员所依据的资料除却照相术被使用以来的照片外,还包括早期的手绘设计图和图书插图,其中最权威的出自设计师约翰·纳什的那本《布莱顿宫的英皇阁》。

尽管后人对乔治四世的奢靡生活以及他沉迷于建筑和装潢时的夸张趣味评价甚微,但他仍然被认为是英国皇室最伟大的艺术收藏家和赞助人,并获“英格兰第一绅士”之誉。亚力山德拉·罗斯科在《灵感来源,借鉴,创新:英国布莱顿英皇阁(1802~1823)里的中式图像、配色与设计》一文中考察了乔治四世本人参与设计与决策的情况,发现“得以幸存至今的乔治四世与艺术家、建筑师、设计师的通信少得令人沮丧,记载大部分局限于账本、开销记录及素描题字”⑭。一本叫做《克雷斯分类账》⑮的档案中“确实记录了乔治四世在装饰品安装工程中大量现身,包括墙纸的安装和个别设计的调整”。例如,1819~1820年间的一则记录,就显示了乔治四世对设计方案尤其是色彩搭配的事无巨细:他改变了以音乐厅内一处仿缎着色的想法,“在各个厅室的远处天顶上模仿青竹绘画,以蓝色锦缎装饰并上高光,应国王陛下要求,将锦缎由蓝色重绘为浅紫”⑯。

三、室内景观和装潢

1、西洋通景画与“竹式”药栏

在查阅了宫中内务府造办处档案的基础上,故宫博物院的聂崇正先生最早对倦勤斋内天顶部分以及西墙和北墙上的巨幅“贴落”画,即其所称“天顶画”和“全景画”进行了深入地研究。这些成果随后引起了海外学者的注意,美国芝加哥大学的巫鸿教授将其整理翻译成英文,刊发在香港出版的《Orientations》1995年7、8月号上,作为欧洲艺术影响中国宫廷文化的一个实例,倦勤斋由此得到更多学界同行的关注。

虽然,画中的装饰母题都是中国文化喜闻乐见的亭台楼阁、树石花草、斑竹藤萝及鹊鹤等,但表现手法却显然突破了中国的传统方式,其所营造的氛围打通了内外建筑结构的界限。据聂崇正先生推测,这些画大部分是由郎世宁的弟子中国宫廷画家王幼学等人,完全按照敬胜斋内的天顶画和通景画复制重绘的,但是其中的某些局部(如丹顶鹤、喜鹊等处),则应当是郎世宁在绘制敬胜斋内的装饰画时多余出来的一份图稿,这份图稿没有贴在敬胜斋或其他宫殿的墙上,而是一直收存在郎世宁徒弟王幼学的手中。清代宫廷画家在创作时一般须先“画样呈览”,得到乾隆帝允准后,才落墨画正图,所以图稿一般来说都不止一份。到了乾隆三十九年(1774)倦勤斋建成时,王幼学等奉命绘制室内装饰画,便将过去存留下来的图稿复制增补并完成了倦勤斋殿内西四间的天顶画和通景画。倦勤斋室内顶棚和墙上的图画是由欧洲传教士画家及他们的中国助手,借鉴了欧洲教堂中的天顶画和全景画的形式而移植于清代宫廷内的⑰。

在倦勤斋西四间室内的诸多装饰题材中,“斑竹”无疑成为了主角。从天顶画中以斑竹搭建而成的藤萝架,到北墙和西墙上的斑竹篱笆墙,斑竹都被刻画得栩栩如生,每根竹杆都开出高光,斑点圆晕硕大,繁复有致,立体感极强。墙中还画有一个圆形的月亮门,站在画幅前,仿佛能穿越月亮门进入后面的花园庭院。更为奇妙的是,与画中的斑竹世界相应成趣的,是小戏台周围和南面以楠木仿斑竹搭建而成的夹层竹篱笆墙,即“竹式药栏”,墙上亦开有小月亮门(图3)。这样,以西洋透视法绘成的竹栅栏和以实物装置而成的斑竹篱笆墙交相辉映,真假月亮门南北遥望,构成了一个亦虚亦实、亦真亦幻的江南竹林。

据考证,倦勤斋这种画里画外的“竹式”药栏装修,并非首例,也并非孤例。倦勤斋小戏院乃仿建福宫花园敬胜斋戏院“德日新”而建,而敬胜斋戏院则是效法圆明园四十景中“坦坦荡荡”的室内小戏院“半亩园”而成⑱。有学者从六张清代样式房绘制的半亩园图样中,看到了半亩园内最早的大致面貌:亭式的戏台布置在屋内东端,“西端布置了楼梯间和上下层的宝座床;戏院内设计竹式药栏装修”,并在考察清宫《圆明园内工硬木装修现行则例》卷中发现有“攒竹例”(加工竹子做法)“静明园竹垆山房竹式装修采雕竹节”“竹式装修例”(包括“杉木采做攒竹式雕竹节”等做法)的记录⑲。然而,无论乾隆帝如何醉心于江南竹林,此种风物毕竟不适合北方的干燥气候,常会离缝走样、脱落爆裂,所以景观装饰中所用的斑竹通常并非原材,而是采用了木雕及髹漆斑竹花纹的方法。工匠、西洋画家和宫廷画家们不惜工本地在宫廷园囿内绘制出满庭斑竹,足见皇帝对斑竹的痴迷。

2、中国传统竹艺与倦勤斋的隔板、槛墙

除天顶和墙面外,倦勤斋美中之精的部分当属东五间仙楼的内檐装修。仙楼上下两层,共隔成十余间。在内檐装修中,与珍贵的紫檀木大罩、乌木和玉石嵌饰等形成强烈反差的,是天然、质朴、素雅的竹子。据参加了倦勤斋室内装饰装修保护项目的何福礼所记:“可以肯定的是,在这座建筑里,目之所及均有竹子的身影,家具、门窗、隔板等,均大量使用了竹丝镶嵌和竹簧雕刻,其中最著名的当数栏杆围板上的《百鸟图样》与《百鹿图》,面积达百余平方米。”⑳檐板围板槛墙上竹丝镶嵌打底,嵌紫檀或碧玉的回纹、夔纹、万字纹、菱形纹等纹样,和彩雕竹黄的花鸟、山石、百鹿等图案(图4),与西四间画里画外的“斑竹”药栏遥相呼应,完美地创造了一个“竹式”装修的典范。与西四间的木质仿斑竹纹装饰不同的是,东五间所用的竹子很多都是真材实料,尤其是竹丝镶嵌和雕刻工艺,其在宫廷器物制作中并不少见,但大面积用在室内装修中,倦勤斋则是首例,也是乾隆南巡后才引进宫中的㉑。以朴实的竹黄表现山水花鸟,使室内充满山林野趣。皇宫建筑内装修大量使用竹黄十分罕见,现仅见倦勤斋一处,极为宝贵㉒。

3、布莱顿宫的转角楼梯、棚架隔断、橱窗及栅格

经过八角厅和前厅(这里的东方影响还十分有限)来到长廊,扑面而来的是一个盛气凌人的东方童话世界,这是一条可通往所有重要房间的通道。环顾四周可以发现,“这里到处都是竹子,却几乎没有几处是真的”,取而代之的是以各种形式和用途设计出来的仿竹制品。

最为引人注目的是体量巨大,形式新颖的长廊北端的铸铁仿斑竹转角楼梯(图5)。自1798年以来,艺术长廊一直是纳什设计的特色,铸铁楼梯很早就曾被他使用过,这个转角楼梯的铸件就是纳什的一位叫Willian Slarke的朋友在伦敦铸造的,1815年9月安装到位㉓。更轻盈、更开放的铸铁结构仿竹楼梯和栏杆扶手,与三个天窗相呼应,令长廊转角处充满空灵梦幻的感觉。夜晚,玻璃吊灯散发的幽光照亮了每一节斑竹的楼梯。一个宽敞、轻松、优雅而又活泼的空间,使长廊成为了一个极具趣味性和社交性的场所,而不仅仅是一条狭窄的过道。

图9:《雍正十二美人图》中的斑竹仿藤式坐墩

图10:1818~1820年英国制造山毛榉木八角形仿竹编灯笼架中国宫灯形基座(采自John Dinkel,The Royal Brighton,P80)

图11:榉木仿竹支架(采自John Dinkel,The Royal Brighton,P122)

图12:Elwad, Marsh & Tathamr约1802年设计的仿竹式餐厅椅(采自:John Dinkel,The Royal Brighton,P38)

与铸铁楼梯隔空呼应的,是以榉木绘制的仿竹棚架隔断㉔(图6),它将长廊分成了五个部分,其面积虽无法与倦勤斋的斑竹“药栏”相比,但其所营造的氛围却足以与东方园林媲美。金色柔软的竹子,这种东方最常见的建筑材料的颜色和纤维质地,也许正是纳什所要寻找的东方式“富有及风景如画”的绝佳组合。

仔细环顾四周你就会发现,正像真正的竹子以匍匐的根茎或开花结籽繁衍成林一样,各种仿制的竹子在布莱顿宫也是形影相连的,它们被大量地用作边框、细柱、窗棂、墙角线及挂镜线等装饰(图7),甚至充当了红厅和大厨房的立柱。许多当时的壁纸样品和残片被保存下来,其中有一些无法和已知的设计方案相关联,但可以看到竹子被有意切割成了条状(图8)。亚力山德拉·罗斯科在前述文章中,比较了两位设计师的色彩风格,其中也提到了妙趣横生的竹栅格,他认为“虽然格雷斯家族在栅格设计中亦采用明暗处理来表现空格真实的投影,用以达到错视的视觉效果,但一种或多种色调间的渐变几乎只出现在琼斯的作品中。红厅中的支柱嵌墙柱便是一项明证。从中我们可以看到,柱身从柔和的褐色(模拟竹子的颜色)逐渐变到一种颇为生动的绿,表现的是棕榈树叶”㉕。注意,这里作者所要强调的是竹子的颜色“褐色”作为过渡色在琼斯设计中的作用。

无论是哪位设计师,对竹子独特的色泽及脆弱柔美的纤维质感的把握,都突显着其艺术的灵感与品位。这些精心设计的室内竹饰作品,有的作为过渡色褐色,起着分割画面的作用;有的色泽莹润,瞬间提亮了空间;有的则形成小巧玲珑的凸起面,增加了墙面的三维立体效果;还有的就是借助竹节的生动可爱,令房间充满勃勃生机。仿竹的装饰就像是一个统一的符号,将宫殿上上下下的所有房间串连在了一起。

四、家具和室内摆设:真实与借鉴

中国是唯一一个发明和发展了完整竹子家具体系的国家,由于文献记载和实物遗存的缺失,追溯中国竹制家具的起源并非易事。可以看到的是,唐宋以后竹制家具的身影开始出现在各类绘画中。明清时期,中国传统家具发展到顶峰,竹制家具也不例外,不仅国内出现了大量的优秀作品,同时还有大量竹家具出口到西方,并且很大一部分是定制出口。与此同时,西方也开始流行中国风,且出现了大量的竹家具厂,19世纪的时候,“仅英国就超过150家注册的竹家具厂,并有着自己鲜明的设计特色”㉖。

斑竹原为野生植物,结根于山野石缝中,成大料者并不多,能制作扇骨已属不易,采料更须致力搜求,有诗云“取材幽篁体,搜掘同参岑”。斑竹家具的制作工艺也是相当繁杂,如脱水烘干不彻底还极易开裂变形。查阅清代《造办处活计档案》可发现,斑竹用于家具制作并不多,更多的是用做扇骨、笔杆、笔筒等文玩制作,并获雅号“文竹”,故宫博物院便藏有大量此类文物。一组清早期肖像画《雍正十二美人图》(《雍亲王题书堂深居图》),如今成了研究清代宫廷室内装饰包括家具及艺术品陈设风格的重要参考。组画的第六幅和第十一幅清晰地描绘出一张斑竹镶铜足四方棋桌和一件斑竹仿藤式坐墩(图9)。事实上,尽管斑竹家具伴美人的图像为人所熟知,但保存至今的斑竹家具并不多见,其“珍稀易碎”的特征不仅影响了实用性,还暗示出女性的审美特征,这与太上皇帝的休憩之所不甚契合。因此查阅清代宫廷《陈设档》,斑竹家具也并没有出现在倦勤斋。然而当我们把时光和场景切换至遥远的英皇行宫,奇妙的情况发生了:斑竹纹的家具出现在布莱顿宫的各个角落。

在布莱顿宫的管理者(keeper)大卫·比弗斯(David Beevers)编辑出版的该宫引导指南中,逐一开列了各厅室目前陈列的文物清单,在“长廊”部分共开出32件(套)文物,包括家具、瓷器、雕塑、人偶、烛台等,很多购自中国。32件中共有19件家具,其中有两组采自欧洲市场的中国进口竹椅和一件竹桌,制作于1800年左右。另有九件(套)英国制造的山毛榉木或缎木仿(斑)竹镶嵌家具,其中五件是为布莱顿宫特制的,四件制造于1802年㉗。无论最初格雷斯商行的设计还是纳什的改造,这个长廊都保存了比其他任何地方都多的早期中国风格,尤其是中国进口的斑竹家具,被认为是充满了异国风情和田园之美的日常乐趣。1815年六个有一边倾斜的更小的陈列柜被挪到了壁龛下面的位置上,另一个类似的也是椴木仿竹子并且是开放式的陈列柜,也在那个凹槽处,后来可能被挪走。尤为醒目地是一对放置着从中国进口的人像的基座(图10),这件1818~1820年英国制造的山毛榉木八角形中国宫灯形基座,形象地雕出了竹编的灯架,灯面镶嵌的花卉瓷版则出自英国著名瓷器品牌Spode。

对于布莱顿宫来说,格雷斯公司从东印度公司购买的各种中国工艺品包括中式竹椅,显得既真实可信又不至于迂腐卖弄,因为与之相配的还有王室御用供货商Elwad, Marsh and Tathamr的伦敦公司(London firm)受委托提供的一系列仿竹制品。“竹家具在钱伯斯的《中国的建筑、服装和家具》一书中已有介绍,由于欧洲没有竹子,18世纪晚期,用雕刻手段仿冒的竹家具成为时髦,是中国风家具的另一种类型,模仿竹子的色彩和竹节的形状,几可乱真”㉘。一般来说,一个混合了缎木、紫檀木、漆木和桃花心木的家具,以及各种仿竹木家具的房间是当时的流行配置。竹制的样式激发了布莱顿宫各个房间的桌椅和支架的需求(图11),1802年布莱顿宫定制了36把样式各异的仿竹式餐厅椅(图12),它们在二十年之后被移放在了布莱顿宫的各个厅室,从长廊、音乐厅到国王和王后的起居室,带软垫的仿斑竹的椅子被放在可以看风景的地方,内外搭配十分和谐。“这种准东方式的效果,在造型上比早期齐彭代尔(Chippendale)时代家具的中式椅更加偏重现实主义,并且形成了一个明确的英格兰样式”㉙。布莱顿宫中的仿竹式家具在造型和装饰上,并没有刻意复制或模仿中国进口的商品,而是在山毛榉木或樱桃木上雕刻出竹节,髹上油漆和湘妃竹的斑点,将竹子的形态融入到西方家具的造型中,与中国或同时期其他家具相比,其造型更加简约现代,性能也更加坚固、便携和舒适。

五、结论

在一个几乎相近时间段里,在相距甚远的两个不同文化的国度,两个新建的宫殿——倦勤斋和布莱顿行宫里,在君主志趣的引导下,设计师不约而同地选择了竹子,尤其是斑竹作为宫殿的重要装潢元素之一,相同的主题似乎使东西方两座宫殿互相看到了对方的影子,这种时空交错的梦幻感觉,即来自于距离产生的美,也来自于距离产生的误解,而最终反映的则是一种文化对另一种文化的态度和利用方式。

苏利文在《明清时期中国人对西方艺术的反应》一文中写到,1750年以后,满清皇朝走过了它的巅峰开始走向衰败,变得越来越不稳定而产生更多的排外主义。乾隆皇帝写给乔治三世的著名的生日贺信中,傲慢地认为中国不需要蛮族的任何东西,乾隆皇帝“并不希望看到西方艺术在他自己所需要限定的范围外进一步扩散”;另一方面,苏利文还认为,是士大夫这个处于中国社会顶峰的小集团决定了中国艺术的主旋律,而不是朝廷。许多文人都鄙视宫廷以及宫廷审美趣味,“那些宫廷画家与职业画家画的画并不是真正的艺术,尽管它们依靠的是精美的技艺”㉚。或许以“贴落”为用途的倦勤斋通景画正是如此。作为仅出现在以休闲为主要功能的有限区域内的惊鸿一瞥,无论其技法多么令人赞叹,在乾隆皇帝眼中也许仍是“似则似矣逊古格”㉛,这里所谓的“格”正是中国本原文化中士大夫文化的至高追求,而“竹”也许正是这种品格的象征和符号。

同样惊艳的还有布莱顿宫。在乔治四世作为摄政王的时期,英国以及世界历史发生了诸多变化,英国击败拿破伦,工业革命迅速扩张并传至欧洲大陆,曾在欧洲风行一时的与建筑装饰和家具设计密切相关的“中国风”与“洛可可风”已然走向衰落,而布莱顿宫此时却以逆袭的姿态出现,作为最后的孤例使本该落幕的“中国风”在英国延续到了19世纪20年代。有学者分析了英国与欧洲诸国“中国热”之差异的社会原因,认为一个显著特征是它在日常生活层面与思想文化层面的分离。一方面“各种各样中国小玩意儿充斥客厅、居室和餐桌;另一方面,是文学界、思想界对中国的评论普遍下落”㉜。地理位置上的隔绝,加之有限的王权和发达的工商业,使英国的“中国风”设计对欧洲来说具有鲜明的独特性,从以钱伯斯为代表的对待东方艺术的实证主义态度,到英中式园林、室内装潢,再到银制品、家具、壁纸和炻器的设计,都呈现出多姿多彩的平民化和商业化的性质与特征,改造时的布莱顿宫甚至还成为了琼斯和一些商家开发壁纸和银器等专利产品的试验场㉝,布莱顿宫中的一系列仿竹制品,特别是Elwad, Marsh and Tathamr的伦敦公司(London firm)设计制造的36把仿竹椅子就是很好的例证。至此我们可以看到,布莱顿宫选择竹子作为装潢元素仅仅是用来表述一个外来的中国文化,模仿的表象背后是充满了激情与想象力的再创造。

注释:

①转引自何明:《中国竹文化小史》,《寻根》,1999年第2期,第13-16页。

②乔治四世(1762-1830),乔治三世长子、王储、威尔士亲王,1811年成为摄政王,1820年正式即位,在位10年。

③英文称“Royal Pavilion”,维基百科译为“英皇阁”,因位于伦敦南部的时尚之都布莱顿(Brighton),故中国学者多称之为“皇家布莱顿宫”或“布莱顿宫”,本文沿用后者。

④约翰·纳什(John Nash,1752-1835), 英国建筑师,摄政时期伦敦的主要设计者。1815-1822年受摄政王委托参与重修布莱顿宫,1826年(完工后的第三年),又受国王委托和批准,在伦敦出版了著名的《Views of the Royal Pavilion,Brighton》一书,纳什的前首席绘画家Augustus Charles Pugin绘制了精美的水彩画和铅笔画。同欧洲大部分的“中国风”艺术遗存的设计师一样,布莱顿宫建筑的设计者本人也没有真正到过中国,其设计灵感同样大多来自于他人的描述或者流传的手绘本。

⑤有关布莱顿宫的研究,中国学者的成果多见于中西文化交流史的著作中,尤其是关于近代欧洲由中国文化西传所引发的“中国热”,以及17-18世纪的欧洲在艺术领域对中国风格的想象性诠释,即所谓“中国风格”(法语称Chinoiserie)的研究著作中。如袁宣萍:《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》,北京:文物出版社,2006年;严建强:《十八世纪中国文化在西欧的传播及其反应》,香港:中国美术出版社,2002年;威廉·钱伯斯(邱博舜译注):《东方造园论》“中译导读”,台北:联经出版事业股份有限公司,2012年;黄时鉴:《东西交流论谭》,上海:上海文艺出版社,1998年。英国学者的研究内容涉及布莱顿宫的历史溯源、图样与设计、王子的宫廷生活等方面,如:John Dinkel,The Royal Brighton,Philip Wilson Publisher Ltd.and Summerfield Press Ltd.,1983;John Morley,The making of the Royal Pavilion, Brighton, Designs and Drawings, Philip Wilson Publishers,1984.亚历山德拉·罗斯科(Alexandra Loske):《灵感来源,借鉴,创新:英国布莱顿英皇阁(1802-1823年)里的中式图像、配色与设计》,载吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,北京:中国青年出版社,2014年,第237-260页。亦有图文并茂的导引图录,如:“The Royal Pavilion Brighton, The Palace of King George IV”, Edited by David Beevers, Keeper of Royal Pavilion.

⑥宁寿宫位于紫禁城东北部,作为乾隆皇帝退位后的归隐之处,奉旨筹建于乾隆三十五年(1770),正式修建于三十六年(1771),乾隆四十一年(1776)全部工程基本完成。

⑦李福敏:《故宫<倦勤斋陈设档>之一》,《故宫博物院院刊》,2004年第2期。

⑧“贴落”即可“贴上、落下”之画,为清代宫殿常用内装修手法,作用类似壁画,通常张幅较大,往往整个或半个墙面只贴一两幅,制作与更换比壁画简易且方便许多。详见聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画研究》,《美术研究》,2000年第1期。聂卉借用西洋透视法之“线法画”的概念,将其称之为“通景线法画”,详见聂卉:《清宫线法画探析》,《故宫博物院院刊》,2005年第1期。本文以“通景画”称之。

⑨与倦勤斋内檐装修相关的考证与研究,参见张淑娴:《扬州匠意:宁寿宫花园内檐装修》,载《宫廷与地方:十七至十八世纪的技术交流》,北京:紫禁城出版社,2010年,第123-168页。

⑩弗雷德里克·格雷斯(1779-1859),为从事镀金工艺和室内装潢的艺术家和设计师格雷斯家族的第三代传人,1815年后作为艺术指导完成了布莱顿宫第二阶段改造时的许多重大工程。

⑪罗伯特·琼斯(生卒不详,活跃于1815-1823),为1815年布莱顿宫第二阶段改造时的另一位重要设计师和艺术家,他的设计大胆而富于想象,只是迄今为止人们尚缺乏关于他的信息和直接资料,比较详细的考证见亚历山德拉·罗斯科(Alexandra Loske):《灵感来源,借鉴,创新:英国布莱顿英皇阁(1802-1823年)里的中式图像、配色与设计》,载吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,第252-260页。

⑫格雷斯商行(Grace Firm),1786年由爱德华·格雷斯(1725-1799)创立,1899年由约翰·迪波利·格雷斯关闭,共连续经营了五代。皇室对格雷斯家族的赞助由来已久,创始人爱德华曾被任命为皇室艺术馆负责人,其子约翰(1754-1819)和其孙弗雷德里克(1779-1859)便是布莱顿宫室内装潢的首席设计师。

⑬“The Royal Pavilion Brighton, The Palace of King George IV ”, Edited by David Beevers,Keeper of Royal Pavilion.Phone,P5.

⑭前引吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,第245-246页。

⑮《格雷斯分类账》( Grace Ledger),为格雷斯家族在1802-1804年、1815-1891年及1820-1823年在布莱顿宫留下的工程记录,包括文字、绘图及各类账项。

⑯前述亚历山德拉·罗斯科(Alexandra Loske)文,载吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,第247页。

⑰聂崇正:《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》,《美术研究》,2000年第1期,第66页。

⑱在《内务府造办处档案》记载中,乾隆七年(1742)五月二十五日:“画样人卢鉴,姚文瀚奉命帮助郎世宁画咸福宫藤罗架”,同年六月初二日,“建福宫敬胜斋西四间内,照半亩园糊绢,着郎世宁画藤萝”。

⑲赵雯雯、刘畅、蒋张:《从半亩园到倦勤斋》,《紫禁城》,2009年第4期,第32、37页。

⑳何福礼、蔡红光:《破译倦勤斋的竹编密码》,《商品与质量》,2001年第33期。

㉑前引张淑娴:《扬州匠意:宁寿宫花园内檐装修》,载《宫廷与地方:十七至十八世纪的技术交流》,第160页。

㉒故宫博物院编、王时伟:《倦勤斋研究与保护》,北京:紫禁城出版社,2010年,第32页。

㉓John Dinkel:The Royal Pavilion ,Brighton,Philip Wilson Publisher Ltd.and Summerfield Press Ltd.,1983,p54.

㉔John Dinkel:The Royal Pavilion ,Brighton,Philip Wilson Publisher Ltd and Summerfield Press Ltd , 1983,p78.

㉕亚历山德拉·罗斯科(Alexandra Loske)文,载吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,第258页。

㉖方海、汪相:《东竹西渐:明清时期中西方竹家具案例比较研究》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2015年第6期,第76页。

㉗“The Royal Pavilion Brighton, The Palace of King George IV”, Edited by David Beevers,Keeper of Royal Pavilion,p15.

㉘袁宣萍:《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》,北京:文物出版社,2006年,第132-133页。

㉙John Dinkel:The Royal Brighton, Philip Wilson Publisher Ltd.and Summerfield Press Ltd.,1983,p38.

㉚苏利文:《明清时期中国人对西方艺术的反应》,载黄时鉴:《东西文化交流论谭》,上海:上海文艺出版社,1998年,第332-333页。

㉛乾隆二十八年( 1763年), 蒙古爱乌罕部进献骏马,郎世宁奉命画得《爱乌罕四骏图》手卷,乾隆帝见画面有马无人, 遂命宫廷画师金廷标仿宋代李公麟笔法在每匹马旁补画牵马人, 并赋《命金廷标模李公麟五马图法画爱乌罕四骏图因叠前韵作歌》(《清高宗御制诗》三集,卷三一),诗文抒发了他对中西绘画中“形”与“神”的不同审美取向的感慨,鲜明地表达了他的西方艺术观。

㉜严建强:《十八世纪中国文化在西欧的传播及其反应》,第234、235页。

㉝亚历山德拉·罗斯科(Alexandra Loske):《灵感来源,借鉴,创新:英国布莱顿英皇阁(1802-1823年)里的中式图像、配色与设计》,载吕澎:《“文明的维度”国际学术研讨会论文集》,第254页。