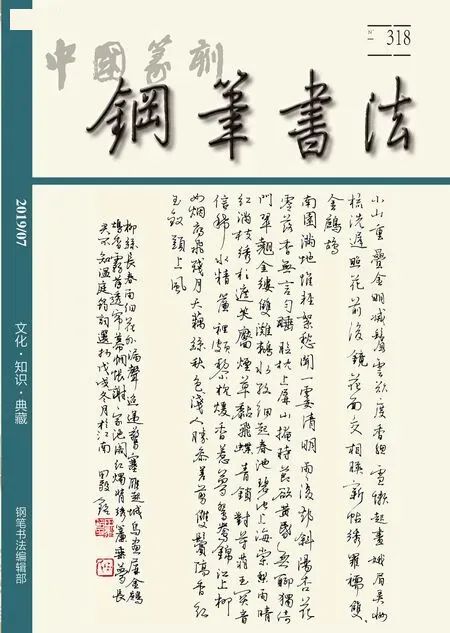

向爱东书法集评

周德聪(湖北省书协副主席、三峡大学教授):

先碑后帖的取法与熔铸,逐渐形成了爱东书法清劲高古的格调;广泛读书与经典细研的系统学习,滋养了他的书法创作,从而有一股书卷之气汩汩溢出。我以为他的书法达到了文质彬彬的境界。或许因为他的不求闻达,也或许是因为他的地处乡镇,数十次大赛获奖与近三十次大展入选,也未能引来媒体的垂注。他所走的是一条寂寞之道!正因为他耐得住寂寞,所以他通向了成功的大路!

陈新亚(中国书协理事、草书委员会委员):

“美丽乡愁——湖北省第三届青年展”评委提名语:向爱东这件作品,初选时险遭落去。赶紧叫回,细看好一会儿,没一点问题。再看作者,竟是老把式。汗!到提奖环节,又见此作,权衡再三,不得不放下另一写山谷大草很不错的作品(因有几处太刻意形构而略失分寸)。此作之好在于耐看。写来轻松,毫无著意;构字纯任手笔自主。非长期不间临池者不能为。且粗看颇平常,二王一路神色,若细品,则已自见性情,从容简朗,笔墨洗练,癯体骏骨。内涵丰富,而无老把式因娴熟而失于油滑;羽毛完好,无“书家”因逞笔墨而不计文字错讹。我欣赏作者一直坚守这种平常不奇的风格,其实风格无优劣,深造始能高。知人论书,我固知向爱东,是少有的爱读书人,善自省而慎其独者也。

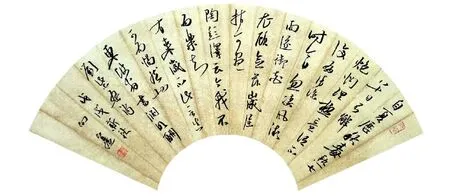

苏轼《书渊明酬刘柴桑诗》

金强(中国书协会员、宜昌市群艺馆副馆长):

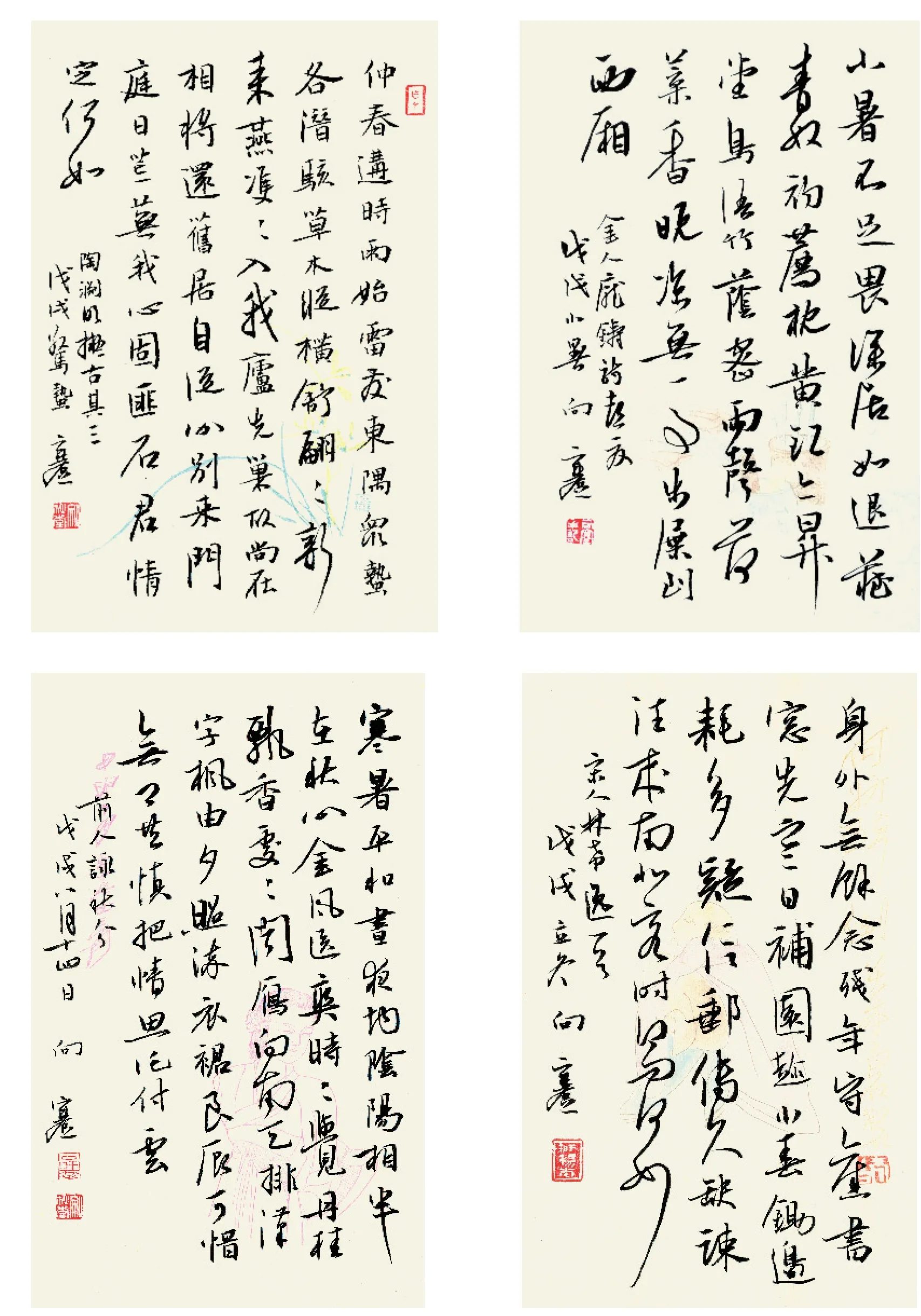

向爱东始终围绕“二王”体系如孙过庭、米芾、白蕉等下功夫,尤于《十七帖》《圣教序》和“大王”手札用功甚勤,至今不辍。细细品味,其下笔果断,点画精准,大小适度,粗细合宜,转折流畅,笔随心动,这些从他近期的“二十四节气”小品系列可窥一斑。

当代书法经过四十年的发展,圈内热潮不断,派别林立,各领风骚,最后还是回到“二王”的正统书风。可以毫不夸张地说,向爱东有远见,有定力。多年来,不管时风如何变换,都不会影响他对“二王”经典的执着探索和深度挖掘,他的笔法干净、到位、洗练,深得“二王”真谛。

书法虽一技,却能够在笔墨的支撑下 “达其性情,形其哀乐”,从而进入“道”的层面。显然,在岁月的磨砺下、在人生的感悟中向爱东做到了。他的小品创作,呈现出一种自然随意的书写状态,从某种程度上说是为自己书写,表达真我,无须媚人。因此,我以为,刘熙载《艺概》的“书如其人”说是对向爱东最准确的诠释。

罗海东(中国书协会员、三峡大学教授、湖北省青年书协副主席):

综合多方面的信息,我将向爱东书法风格归结为八个字:醇和简净,文质彬彬。

向爱东的字不仅点画精到、结字优美,气息上亦臻醇和之境,一眼便知是从出于“二王”“赵董”的高手,受白蕉的影响较大。看他的字,很舒服,不累,没有一惊一乍,没有故作高深,没有粗野狂怪,没有寒俭拘执,就像一阵微风贴着湖面亲吻着粼粼的波光。他用笔洗练,决不拖泥带水。起收处斩钉截铁,果断准确;行笔过程中爽利劲健,绝少迟涩拖沓。因而,他的笔力充盈,骨秀可人,欣赏向爱东的书作,你会不由得发出感叹:收拾得可真干净!这“干净”很重要,因为很多人作书画想干净却干净不了。这种通透、亮堂,显示出来的恰恰是超乎常人的功力。

《论语》有言:“文质彬彬,然后君子。”将其用于书法领域,确实是一条重要的审美标准。在现实生活中,文胜质或质胜文的书法作品随处可见,而真正能够做到文质彬彬的为数不多。观向爱东所作,技法娴熟,几无懈笔,删繁就简,刚柔相济,线条的质量绝对是经得起检验的;笔画映带,字势呼应,字内空间与字外空间浑融无间,书风典雅,文气十足;文辞内容素来考究,清新雅致,毫无俚俗之弊……凡此种种,令其书法文质相谐,气度非凡。

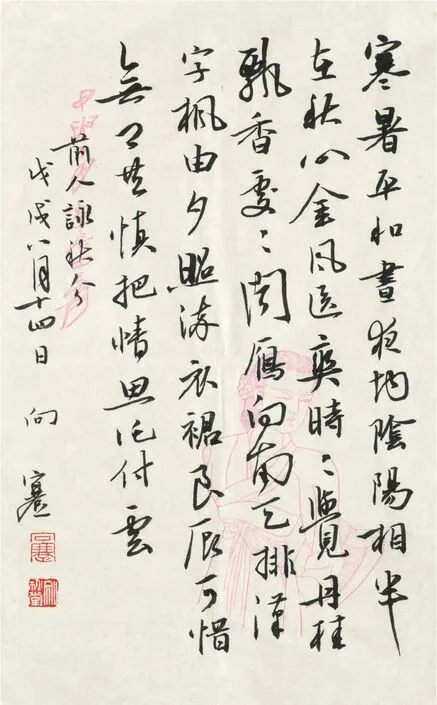

梁宪《山中秋日》

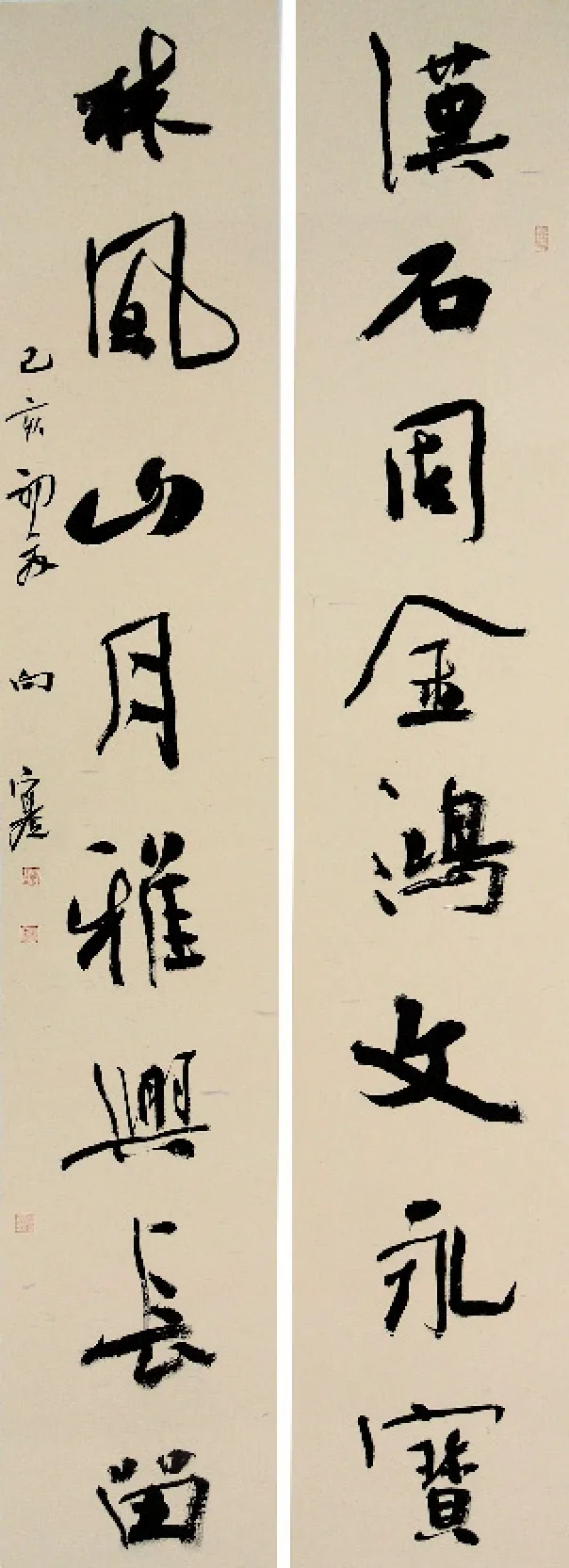

汉石林风联

二十四节气诗册页