怀念童道明 没有死,只有光

邓郁

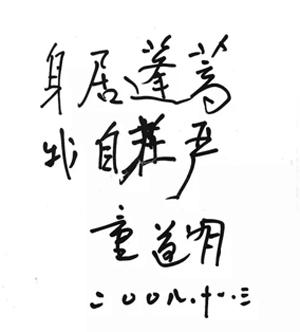

2015年,童道明在《可愛的契诃夫》新书阅读分享会上 图/朱绛

“心空了。魂儿丢了。”

2019年6月27日上午,翻译家、剧评家和剧作家童道明与世长辞。在戏剧圈和文学圈的集合里,少有讣闻能像这次这样,激起如此大的涟漪,如此深的阵痛。

上世纪80年代,童道明以戏剧翻译和评论立身,鼓励戏剧革新和小剧场;他推介梅耶荷德不遗余力,影响了内地和香港两代戏剧人;花甲之年才开始创作,且产量很高,风格鲜明。

而最广为人知的,还是“最懂契诃夫的那个人”之名。如今国内上演的契诃夫四大戏剧和其他作品,几乎采用的都是童道明的译本。他一辈子的翻译、研究和晚年创作,都是对契诃夫的致敬、消化与传播。

但他身上从无耀眼的光环。朋友们念起童道明,永远是那个在剧场门口会和你打招呼、笑呵呵的亲切老头儿:带点苏南口音,嗓音如老唱片般微微沙哑,却又清晰耐听。

“他是个真君子,情感细腻、强烈,却总是表现得很温和。”剧评人林克欢、李静和诗人戴潍娜都如是说。“你好像从来感觉不到空气的存在。其实那种最柔软的东西,最袭击人。有一天突然就没了,好难接受。”采访时,李静几度说道。

从十年前至今,童道明创作的11部戏剧都在蓬蒿剧场上演。剧场创始人王翔说,童先生至少去了蓬蒿两三百回。“二十天前我们还电话过,谈童老师创作的戏剧《演员于是之》,很快就要上演了。没想到,再也见不到他了!原以为,他至少还能多活十多年啊。心里像被挖了个窟窿……”

童道明说过,他喜欢布尔加科夫小说《白卫军》的那个结尾:“一切都会过去的——磨难、痛苦、鲜血、饥饿和疾病,宝剑也会消失,而星星会长存不灭。那么我们为什么不抬起头来看看星星?为什么?”

而今,他也化为了天上的那颗星。

微弱的光亮

在潘家园童道明家书房的墙上,一直并排悬挂着普希金和契诃夫的画像。什么时候挂起的?他曾回忆,是读小说《日瓦戈医生》时,读到主角札记上有这样一句:“我爱普希金和契诃夫的俄罗斯式的质朴。”他从此对这两人偏爱有加,特别是后者,成为他一生牵挂,并可与之隔空对话的人。

22岁,在莫斯科大学文学系读三年级的童道明,遇到了人生的第一个重要机遇。契诃夫话剧《海鸥》里的心理象征主义手法给他留下了深刻印象。在他看来,剧中有两个“海鸥”,女主角妮娜是为了艺术理想而飞翔的海鸥,自杀的特列波列夫是夭折了的海鸥。他以这种象征含义的探索为主题写成了第一篇论文《论契诃夫戏剧的现实主义象征》。论文指导教师拉克申评价该文“独立思考,饶有趣味”,并留下一句赠言:“童,我希望你今后不要放弃对于契诃夫和戏剧的兴趣。”

他的精神世界于是就此锁定,不再辗转腾挪心有旁骛。

在他之前,少有人会反复、熨帖地从良善的角度去解读契诃夫。“他启发我们这些进入21世纪的人,和各种各样复杂的、冷冰冰的电脑打交道的现代人,要懂得多情善感,要懂得在复杂的、热乎乎的感情世界中倘佯,要惜别樱桃园。”成就于19世纪的契诃夫,在童道明眼里,有着跨时代的意义。

袁鸿说,原本契诃夫在国内是丰碑式的大师形象,大家都对排他的戏心怀敬畏,生怕把握不好,不舒服,不如意,不那么好看。但童道明传递出了一个亲切的形象,让人觉得原来没有那么“可怕”。“我也是从童版的《樱桃园》里悟出了契诃夫,学会怎么从日常生活中去发现典型意义的人和事,(去发现)为什么他们是那样的人。”

契诃夫酷爱写信。苏联时期出版的30册《契诃夫全集》里,收录了他留下的四千多封书信。十余年前,童道明第一次阅读契诃夫书信,立刻热血沸腾。他重读并翻译了其中最有代表性的240多封书信,并加上自己的批注,集结成《可爱的契诃夫》一书。

契诃夫谈写作

简洁是天才的姐妹。

应该这样描写女人,让读者感觉到您是敞开了背心、解掉了领带在写作的。描写大自然也应如此。请把自由交给自己。

谈做人

把自己身上的奴性一滴一滴地挤掉。

再没有比世俗的生存竞争更乏味和缺乏诗意的了,它剥夺了生活的快乐,而让灰暗的俗气弥漫开来。

宁做刀下鬼,也不做刽子手。

契诃夫

致阿维洛娃的信

您说我非常会生活,可能是的,但爱顶撞的牛,上帝不让它长角。我浪迹天涯,简直像个流放犯人。我在豌豆街上行走,但捡不到一粒豌豆。我曾是个自由的人,但不知自由为何物。

一位豆瓣读者感慨,原本觉得自己的生活太简单而无烟火,缺乏一些应对现实的技巧与勇气。契诃夫却有。读了这些信,忍不住想“回到夏天,一个人,坐在大书桌前,去想,去写,一坐就是一整天”。

晚年始终笔耕不辍的童道明,如若再继续创作,兴许还会有视角和表达的变化与革新。“从他第一个作品至今,无非十年。然而十分可惜,这段时间太短。我们再也难看到他可能的变化了。”林克欢叹道。

往复

1990年代末,十八九岁的石家庄人顾雷来到北京。那是一段被压抑又有朝气、还会吟诗弄赋的日子。

据《北青报》报道,学院剧社的社长请他看话剧——首都剧场演出的大导林兆华的《三姊妹·等待戈多》。顾雷蹬着自己最好的一双皮鞋,裹了一身中山装就去看了。

1899年,契诃夫(中间持书者)和斯坦尼斯拉夫斯基(左七)与莫斯科艺术剧院的艺术家在一起阅读《海鸥》

“(眼见)濮存昕和陈建斌演的弗拉季米尔和艾斯特拉冈,踏着水跑过来,看着一棵地上的小树枝,在等待着他们等不到的人。朗读者吴文光把契诃夫的《三姊妹》和贝克特的《等待戈多》这两部戏给串起来。他把一块表扔进了水里,就像时间被投掷在水中。水花四溅,地上的水,倒映在舞台的頂部。几个人在这个地方等待着,惆怅着,孤独着,呐喊着。”

那时正是北京3月的春天,坐在公共汽车上,顾雷感觉自己整个人都要化到夜色里面去了,“什么都没了,只有美和那种诗意的、飘飘忽忽的东西……”后来他读到高尔基笔下的契诃夫,“作者的心灵跟秋天的太阳一样,用一种残酷无情的光明照亮了那些热闹的路……”顿时觉得和自己刚来北京的心境差不多:有些阴郁和残酷,但还是有些许的光。

年轻时的顾雷偏爱焦菊隐版的契诃夫剧本,有民国遗风和“戏剧腔调”。到了如今的年纪,方觉还是童道明的版本更符合现代人的视听,适合演出。

那之后不久,顾雷成了林兆华的助理。在北剧场排练林兆华版《樱桃园》,一楼的座位全拆,观众席变成了舞台的景。十几米宽的扁的空间,层层叠叠,全是麻布,乌云压头。几十盏灯往上打,排演时,顾雷都要顾忌着千万别有啥东西掉下来,砸着灯。

“童老师来看戏时,连连感谢我们做了这个戏。我说,这是大导的作品。但他说,如果没有这样的剧场,就很难有这样特别的呈现。”当时北剧场的艺术总监袁鸿感怀。

在袁鸿印象里,轻易不发表否定意见的童道明,也曾表达过,如今舞台效果处理越来越高精尖,但演员表演却有弱化的趋势。“所以他特别赞赏和鼓励像濮存昕这种演员的追求。他和年轻演员提过,莫斯科艺术剧院的演员都是知识分子,素养很深。我当时听了想,这些小孩怎么听得懂呢。”

素来含蓄的童道明会赠一些戏剧方面的工具书给演员们。袁鸿很理解童道明的心意:进入契诃夫是很漫长的旅程,一些人从演技、外在形象找支撑,但往往流于表面,很难进入到契诃夫笔下的年代,需要多做功课。于是他也学会了这招,问到地址,就给一些认识的演员递过去。

“有些就收了。有的人(还是成熟演员)反应则是,what?意思是,你还嫌我不懂文化?呵呵。”

孙小宁则是在看了童创作的《我是海鸥》以后,才走近了契诃夫。《我是海鸥》既提到了“潜规则”等现象,也是作者对当下中国戏剧生态和精神的内心表达。

年轻时,孙小宁并不太懂契诃夫。因为供职的《北京晚报》向童道明约稿,她常常去其家中取稿,渐渐便耳濡目染:“在他家楼下的藤架下交接。怕我认不清字,他总要把手写稿读一遍,即兴发挥,再讲点契诃夫的迷人轶事。我由此知道了契诃夫与托尔斯泰、高尔基之间的友谊,也知道他深爱的两个女人:米齐诺娃、克尼碧尔,一个成为《海鸥》中妮娜的原型,一个在舞台上参演了这个剧目……”

看的戏多了,她渐渐看出些门道。而且发现,一个演员接了契诃夫的角色,那角色就好像住进了他的身体。“扮演索尼亚的孔维,排练时的感觉要比舞台上好。或许因为不穿戏服,不打灯光,我始终能感到她那种因为年轻、因为缺乏历练而有的怯生生的劲儿——而这又是很合这个角色的。至于濮存昕饰演的万尼亚舅舅,用一位老观众看完后诙谐的说法,他就是在舞台地板上睡了几觉,然后激烈地朝怨恨的人开了一枪。”

不论是《海鸥》还是《樱桃园》,或是《万尼亚舅舅》,其中总有类似“生命就要过去了,我好像还没有生活过”的台词。虽然这些台词回旋往复,却并不让孙小宁觉得重复、无意义。她渐渐确认,人们和一颗伟大心灵的相遇,并不从知道他、阅读他开始,而是在我们内心也滋长出痛苦的时候。“如此,弥漫在戏中的痛苦才能和我们接通,并让我们体认,这个活在19世纪的人,就是现在代我们说出痛苦的那一个。”

比起孤零零的剧本阅读,孙小宁更愿意在生活中与契诃夫不期而遇。她曾一连几天跑小西天电影资料馆,去看土耳其导演锡兰的电影,“说不出的喜欢,后来找到原因,在他心底,拍每一部作品都是在向契诃夫致敬。”而她心仪的另一位导演新藤兼人,晚年曾拍过《午后的遗言》,他让两位演过《三姐妹》的老演员重聚,在一起念“我们的生命还没有完结,我们还要活下去”的台词,这是老年人的励志,但也体现出如童道明所说的,契诃夫式的乐观主义。

和童道明待久了,孙小宁时常感觉自己好像是他的编外学生。渐渐地,她也的确和童道明的学生苏玲等人越来越近。他们这群“童粉”好像成了一个亲密小团。这几天,孙小宁在想,当年,童道明也是这样坐在于是之身边吧。有趣的是,在童道明生命最后的几年里,孙小宁看到,他身边又围拢了一群新的年轻人,一条跨越时空的精神之链就此形成。

典雅

无论人前,抑或照片里,童道明从来腰板挺得笔直。“这仿佛是一个隐喻,他是那种永远挺直腰杆的文人,其实也有他不为人知的痛苦和坚持。”在社科院外文所工作的诗人戴潍娜说。

实情是,童道明身患强直性脊椎炎多年。每次转身回头,他都需要慢慢地,将整个身子转过去。“但精神强大的人,不会在你面前萎靡。他坐在那儿,坐姿总是好极了。笑得也那么好看。”孙小宁啧啧言道。

因为家隔得不远,很多次看完戏后,孙小宁会用车载着童道明回家。“他身体不好,不能坐副驾室。每次进后座的门,低头也有点费劲,他总是把自己一点点放进去,出来时,又一点点挪出来。这个时候,我们扶他,似乎也不太合适。其实童老师和他的身体处得很好了。他从不把这件事当成让别人特别关注的部分。”

波兰别尔斯克比亚瓦剧院演绎的戏剧《万尼亚舅舅》

2015年1月30日,为纪念契诃夫诞辰155周年,童道明创作、王晓鹰担任艺术指导、杨申导演的《爱恋·契诃夫》在北京首演

童道明创作的戏剧《一双眼睛两条河》在蓬蒿演出后他与观众交流 供图/蓬蒿剧场

晚年他开的公号“童道明札记”中,有一半的内容是围绕着契诃夫展开的。懂得契诃夫的妙处之后,他下了决心:一定要简短,不超过400字。文章都是他写好后发给女儿,然后由外孙在公众号里编辑推送。这些如珍珠般短小精悍的文字,在今年4月13日之后,再没有更新过。

采访时,孙小宁想起“三八妇女节”那天,在地铁上接到的一通电话。

“童老师打过来说,我可能以后不会再像以前那样祝你节日快乐了。以前每年的这天,他都会祝福他认识的女性朋友快乐。这是他的礼数。我说没关系,您怎么样?他说不太好。我说我去看您。他说不用了,你们来,我虽然高兴,但也会累,还要面对你们。于是我也没想太多,之后没再打扰他。到6月19日,看到楚尘文化公号发的推荐书目里,有童老师翻译的《梅耶荷德谈话录》。很自然地转给他,他还回了‘高兴。所以一听说他走了,我真不知是個真消息,还是假消息……”

几年前,看完立陶宛戏剧《海鸥》之后,孙小宁去了龙潭湖,拍了一张书封与湖水的照片,连同《海鸥》演出单,短信发给了童道明。他回得很有意思:“在龙潭湖读《海鸥》是别有一番情趣的。剧中的那个湖就让人产生遐想,记得1991年俄罗斯导演来人艺排《海鸥》,把湖边的那场戏排得特有诗意,在医生说了‘一个天使飞过去了这句台词后,所有的剧中人物都凝视着观众席,营造了一个长达一分钟的静场。”

孙小宁浮想联翩:“舞台上的《海鸥》,那声枪响绝对让人震颤,但医生却轻轻说:是我的乙醚瓶爆炸了。而在眼前的剧本中,枪响与医生道出这个事实中间,也是隔了几行叙述文字。这令我想到,死亡有时多么骇人,有时又多么不经意。最主要还是,不管它当时带给人多大创伤,活着的人,好像总在想办法,把这余震扛过去。”

与李六乙联系采访时,他短信回复:“这几天实难言说,心绪极坏。”但仍对记者表示,“会切实地做些什么事情。”

王翔告诉记者,除了会组织在蓬蒿剧场演出过童道明作品的演职人员和观众参加追悼会和遗体告别活动,半月后《演员于是之》演出当日,也会举办追思童道明的纪念研讨。

《世界文学》主编高兴心情仍在震荡中。他的新媒体同事们连夜赶制了三篇纪念文章,并附上了柴可夫斯基的《六月船歌》:“童先生是六月离开的,柴可夫斯基的《六月船歌》没有那么凄婉,有种恬淡的忧伤。我们以这首曲子送别童先生,或许他会喜欢的。”

(参考资料:《塞纳河少女的面模》《他的幸福来源于契诃夫》《您走好呀,可爱的童道明先生》《湖上的海鸥》《顾雷:我的风格就是一个石家庄青年来到北京的风格》。感谢所有受访者,及奚牧凉、姬小琴、王翔、丛晓眉等对本文的帮助)