美国小学英语故事教学及其启示

钱佳欣 王春晖

摘 要:故事是小学英语教学中的常见文体。情节趣味盎然、语言生动自然等优势使故事作为教学语篇对学生的英语学习具有重要价值。在我国,小学英语故事教学已广泛开展,但教师在教学中仍存在只把故事当作词汇和语法的载体、忽视故事主题意义探究等诸多问题。本文尝试通过介绍美国小学英语故事教学方法,为我国小学英语故事教学带来启示,并提出教师在把握文体特征实施教学的同时,应关注对学生思维品质的培养,重视故事寓意的育人作用。

关键词:小学英语;故事教学;文体特征;思维品质;寓意价值

小学英语故事教学的意义及现状

《义务教育英语课程标准(2011年版)》明确提出,小学阶段英语学习要“尝试阅读英语故事及其他英语课外读物”(中华人民共和国教育部,2012)。故事作为教学语篇,已得到广大英语教材编写者的高度重视,人教版、译林版及香港朗文版等小学英语教材都设置专门板块突出故事文体,可见故事对于儿童英语学习和英语课程实施的重要性。故事基于意义语境,便于学习者获得意义理解。同时儿童总倾向与故事中的人物进行身份认同,感受主人公的喜怒哀乐,享受思想和情感共鸣。此外,故事不仅促进儿童语言发展,还促进认知、情感和社会性发展(王蔷,2009)。因此,通过故事学习英语,能使儿童以一种更为自然的方式习得语言。美国语言学家克拉申提出的输入假说(The Input Hypothesis)理论认为,理想的输入应符合以下四个条件:可理解性;既有趣又有关;非语法程序安排;足够的输入量。故事恰好符合这些条件:故事人物和情节为意义理解建构了丰富的语境;故事是以儿童的精神世界为本而创作的作品,内容反映儿童的生活世界;故事是围绕主题和意义自然建构而成,不是以语法为纲、堆砌而成的语言材料;持久的故事阅读是语言学习丰沛的输入来源。因此,利用故事可以全面提升小学英语教与学的实际效果。

虽然目前小学英语故事教学在我国普遍开展,但是在实际教学中依旧存在诸多问题,例如:不关注对文体特征的把握,只把故事当作普通语篇进行教学;不重视培养学生的逻辑性、批判性等思维品质,只把故事当作词句教学的载体;不探究故事主题的深刻含义,只片面解读文字的表面信息。换言之,教师往往只是把故事作为词汇和语法等语言知识的载体,在教学过程中对语言形式的重视远大于意义理解,重词句落实,轻主题意义把握;重细节演示,轻情节发展逻辑梳理;重表层趣味性,轻认知挑战;重结构模仿,轻情感体验。这些问题导致教师不能有效地帮助学生悟出故事背后蕴藏的道理,难以使学生在思想和情感上获得启迪和共鸣,进而使故事教学失去了构筑儿童语言发展和精神成长的意义。

美国小学英语故事教学高度重视故事文体特征,深度挖掘主题意义,善用预测、比较、想象、评判等手段促进思维品质的发展,有效提升价值学习。笔者在美国威斯康星大学河瀑校区(University of Wisconsin at River Falls)学习期间,有幸亲历美国小学英语故事教学课堂。现具体介绍该案例,与广大英语教师和研究者一起探寻可借鉴之处。

美国小学英语故事教学示例

洛克小学(E. P. Rock Elementary)是位于美国威斯康星州哈德逊镇的一所公立小学,学校所属的哈德逊学区是全州K-12教育最为出色的学区之一。洛克小学采取“教师包班制”,Blattner老师负责二年级一个班。该班共21人,其中男生9人,女生12人。每天8:45到11:30为语言学习时间(包括阅读、词汇、写作教学),12:20到13:50为数学学习时间。该班每天长达近5小时的教学任务都由Blattner老师一人完成。本文呈现的故事教学是该班语言学习时间中的阅读教学时段。

The Two Foolish Frogs主要讲述的是两只青蛙的故事。有一棕一绿两只青蛙分别住在大阪和京都,它们很爱探险,都想去对方的家乡看看,于是不约而同地踏上了旅程。它们途中在一座山顶上相遇,并决定在继续赶路之前,先看看目的地的大致风光。所以它们站在彼此的后腿上互相擁抱,面朝各自目的地的方向眺望。但它们却犯了一个愚蠢的错误——因为它们的眼睛长在后背上,所以看到的依旧是自己的故乡。这两只青蛙盲目地以为两座城市是一模一样的,于是选择中途放弃并互相告别,踏上了归途,并在余生里一直坚信大阪和京都的景观是一致的。

1.课前准备

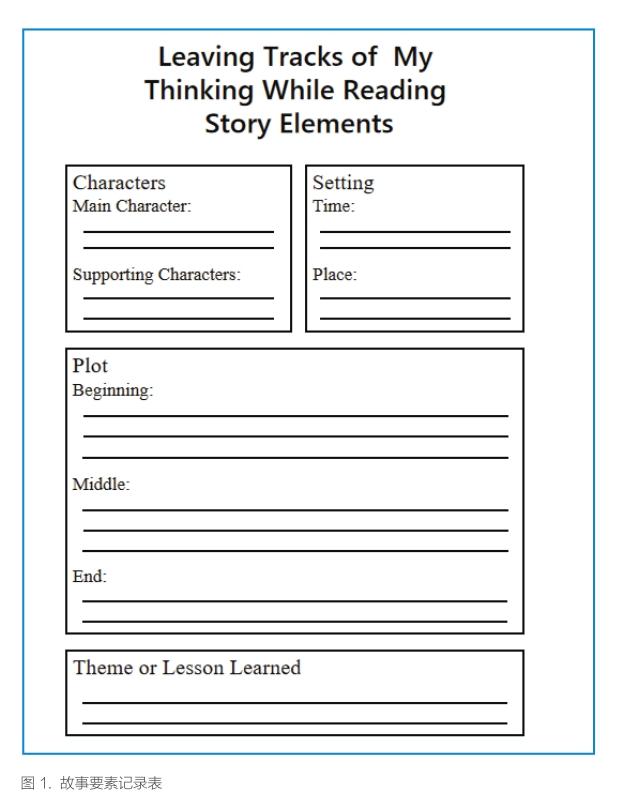

教师在课前精心设计了包含人物、情节、环境等故事要素的记录表,尤其突出情节发展过程和主题寓意探索,供学生在阅读过程中使用(如图1所示)。

2. 课堂环节

(1)导入

① 介绍民间故事的特点,呈现文体征

T: Today we are going to learn a Japanese folktale The Two Foolish Frogs. Lets begin by introducing a story in the style of a folktale.

② 观察插图和标题,预测故事内容

T: At first, lets pay attention to this illustration. Can you guess what this folktale is mainly about?

S1: They are friends, so they are hugging each other.

S2: They are playing a game.

T: Good guess. But why does the title say they are foolish?

S3: They slept too long. S4: They missed lunch.

T: Maybe! Now take turns in Readers Theater (读者剧场,一种类似于角色扮演的活动) style reading with expressions.

[分析评价]

教师首先通过讲解民间故事的特点,让学生对该故事语篇的文体以及背景知识有初步的了解,为后续的教学作好认知铺垫。然后利用插图和标题(如图2所示),让学生猜测语篇内容,这样既培养他们的观察力、想象力,又自然地凸显矛盾,引导学生关注问题焦点(两只互相拥抱的青蛙,看似是亲密的伙伴,为什么被认为是愚蠢的呢?),激发学生的求证思维,鼓励学生在此后的阅读中探寻答案,构建自己的价值评判观点。

(2)整体阅读

① 分角色朗读,梳理故事情节

T: Now find two partners and do a role play. One is the green frog, one is the brown frog and the third is the narrator. Remember to complete the chart while you read.

(Teacher walks around to check on students.)

② 探索问题,引导思考

T: Share and discuss the following questions with your partners to sum up your exploration of the text.

(Teacher writes down these questions on the board.)

Q1: What happened when the two frogs met? How would the story have been different if they had not met?

Q2: What do you notice about the way this folktale is structured? Why do you think it is structured in this way?

Q3: What theme or message can you infer from the details in the folktale?

[分析評价]

教师在本环节主要采取了整体阅读的教学策略,通过分角色朗读及完成故事要素记录表,学生不仅能感受角色的性格与情绪,还能梳理故事情节发展脉络,形成对语篇的基本理解。随后,教师通过三个问题引导学生进行深层思考。其中,第一个问题使学生关注情节内容,培养学生的想象力与辩证思维能力;第二个问题聚焦故事的行文结构,鼓励学生探究语篇的文体特征以及篇章结构,凸显遵循语篇文体特征实施教学的理念;第三个问题注重寓意探究,引导学生悟出故事背后蕴含的道理,实现教学的教育性。

(3)分段阅读

教师和学生分段或分部分朗读故事,通过理解、分析、评价等不同层次的问题,强化对细节的理解,深入探究主题意义。

① 比较异同,了解差异

T: OK, now based on details in the first three paragraphs, how are the brown frog and the green frog alike and different?

S: They are all brave and they are different in colors.

T: Pretty good. Both of them are adventurous. Apart from the color, what other ways are they different?

S: They live in different areas and want to go to different places.

T: Good job.

② 厘清事件,梳理情节

T: After reading the fourth paragraph, who can tell me where these two frogs met? What were their reactions when they met?

S: They met at the top of the mountain and eyed each other silently for a few minutes.

T: Exactly. And they also had a conversation, right?

S: Yes.

③ 聚焦细节,增进理解

T: So, how did each frog describe his city? You can directly find the answer in the text. Answer this question with your neighbors.

④ 分析问题,提供策略

T: Each frog wishes he were taller so he could see where he is going. What solution did the brown frog suggest? Whats wrong with that solution?

S1: The brown frog suggested that they could stand on their hind legs and hug.

S2: But they forgot that their eyes are on the back of their heads.

T: So, as a result, they only saw where they were coming from, rather than where they were going, right?

S: Yes!

T: What suggestion would you like to offer for those two frogs at that time?

(Teacher probes students thinking with open-ended questions.)

⑤查明原因,探寻证据

T: What did the two frogs mistakenly believe for the rest of their lives?

S: They thought both the cities of Osaka and Kyoto were exactly alike.

T: Do you think their evidence was right?

S: No.

T: Why did you all think their evidence was wrong?

S: Because they were still seeing the side where they were from.

T: Great. As the title says, they are two foolish frogs.

⑥ 領悟道理,探究意义

T: Who can tell us the theme of this folktale? Who wants to try?

S1: We need to be smart.

T: A good try. Anyone else?

S2: Not appreciating what we have.

T: Exactly, as well as not assume you can understand something without experiencing it.

[分析评价]

在整体理解文本的基础上,教师指导学生展开深入阅读:第一,教师通过让学生比较这两只青蛙的异同来培养他们的多元思维能力,使他们学会从颜色、住所、心愿等不同角度观察两只青蛙的差异;第二,教师进一步追问情节,培养学生对故事事件和发展线索的捕捉能力;第三,教师通过pair work的形式,让学生进一步掌握两只青蛙对话的细节信息,发挥同伴示范作用,让每位学生都有参与机会;第四,探明青蛙的问题及原因,在此基础上引导学生提供改进策略,培养分析问题、解决问题的能力;第五,教师让学生寻找证据,推断结果,培养学生的逻辑推理和归因能力。在教学过程中,教师着重引导学生领悟主题意义,挖掘故事背后的深层含义,在揭示故事寓意的同时,发挥其育人价值。

3. 课后拓展

(1)以读促写,提升认知

教师在课后安排学生选择性地写一篇基于故事的总结,或是结合文中细节与自己的观点,写一写哪只青蛙更勇敢或更愚蠢。

(2)补充阅读,开阔视野

教师让学生在互联网上查找一些其他的日本民间故事作为补充阅读。

[分析评价]

写的练习能使学生巩固并运用所学语言知识,加深对主题意义的领会,促使他们理性表达所思所想。教师在布置课后拓展任务时注重采用现代技术拓展课程资源,重视课外阅读,由此来开阔学生的视野,提升他们的阅读能力。笔者在访谈Blattner老师后得知,一些学生会在家人的帮助下完成课后拓展任务,但也有些学生可能无法完成。但是无论学生的完成度如何,她都会与学生进行一对一的面谈并讲评练习,这体现出因材施教的原则。

给我国小学英语故事教学的启示

虽然该美国小学英语故事教学案例属于母语教学范畴,但其遵循故事文体本身特质并构建有针对性的教学方法,注重主题意义探究和思维品质培养的导向,对我国小学英语故事教学有诸多启示。

1. 把握故事文体特征,实施适切教学

不同文体的文章有不同语言应用的规范样式,从而实现在特定语境下相应的交际目的(吴显友,2006)。不同的语篇有不同的文体特征,不同的文体特征体现了不同的思维方式和表达意图。例如,说明文注重对打比方、列数字等方法的运用,语言清晰,逻辑严谨;小说重视对想象、比喻等手法的运用,内容丰富多彩,人物个性鲜明,情节跌宕起伏。因此,把握语篇特征有助于学生理解语篇主题意义,使他们能够用不同类型的语篇进行有效的表达与交流。小学英语故事教学应该凸显文体特征,根据故事文体本身的特征设计课堂教学活动。

在美国洛克小学的故事教学案例中,教师一上课就指明了文章的文体类型,介绍了民间故事的文体特点,采取了符合该文体性质的教学策略,让学生记录并分析故事要素,着重突出故事文体三要素,即人物、情节和环境,并严格依照语篇的文体特征把握教学过程,帮助学生厘清人物关系,把握情节发展、角色冲突以及时间地点等变化路径,充分体现故事教学的典型特征。此外,教师通过让学生分角色朗读或扮演的策略,使学生在理解语言、建构意义的同时感受情境,引发情感共鸣,这既符合教学的基本规律,又能激发学生的阅读兴趣。在整体阅读后,教师通过提问引导学生再一次回顾和总结文体结构,加深他们对文体特征的把握和对故事建构的理解。按照语篇的文体特征实施教学,有助于提高教学的适切性。

2. 注重思维品质培养,促进深度学习

思维品质是英语学科核心素养之一,这凸显了英语课程学习对人的思维发展的意义。思维能力是智力的核心,是考察一个人智力素质高低的主要标志,思维能力决定着人的智力发展和行为能力(刘道义,2018)。由此可见,培养学生的思维品质是英语教育的重要任务。在该案例中,教师运用故事要素记录表让学生厘清情节发展中的起始、高潮和结尾,把握事件发生的起因、经过和结果,这就是一种较为严格的逻辑训练。此外,教师在教学过程中设置的通过观察插图和标题预测内容,比较角色差异,分析问题并提供解决策略,寻找证据并查证原因等活动,都集中体现了归因分析、拟定解决方案、探明求证等思维品质培养的教学用意。最后,教师通过让学生分享看法和撰写观点的方式来建构学生对事物的价值评判,促进批判性思维的发展。思维品质的培养渗透在教学全过程中,有效帮助学生透过现象思考本质,有效促进深度学习。

3. 重视故事寓意揭示,引发价值育人

英语文学作品中的寓意是西方深厚文化传统的重要组成部分。倘若不了解寓意,就无法真正理解英语文学著作,就难以真切体会不同的人文情怀(肖明翰,2014)。优秀的英语故事属于儿童文学的范畴,小学英语故事教学不应仅把故事当作词汇和语法的载体,而应充分体现作品的文学意蕴,让学生感悟文字背后的深刻寓意。教师应带着学生仔细品读,在对故事的事件、情节有了较为深入的理解后,逐渐引导学生思考其背后的道理与意义。在探究寓意的过程中,教师要给予学生足够的评判自由,营造敢想敢说的课堂氛围,让他们各抒己见,以不评价优劣的方式和求同存异的态度,尊重学生的多元认识。在讨论接近尾声时,教师再通过点明其中最典型、最有启发的道理和意义,引发学生对世界深入地思考,明辨事理,帮助他们树立正确的价值观,实现学科育人的目的。

结语

小学英语作为我国义务教育阶段的一门必修课程具有工具性和人文性双重性质,承担着培养学生基本英语素养、发展学生思维能力与提高学生综合人文素养的重任(中华人民共和国教育部,2012)。美国洛克小学的英语故事教学课例集中体现了语言教学促进人的思维能力和人文素养的发展的特性,为我国英语教学带来诸多思考与启示。需要特别指出的是,该课例是英语为母语的教学实践,其难度和深度远高于我国义务教育阶段英语课程“初步”的定位。我们分析解构和探究学习该案例的目的,不是为了证明它是故事教学的标准模板,更不是号召教师们去直接模仿套用,而是要深入思考“学习文化,认识世界,培养心智,为终身发展打下基础”这一我国基础阶段英语教育的根本出发点(韩宝成、刘润清,2008),更要严肃反思当下英语教学仍普遍存在的拘囿于知识和技能训练的理念和行为。故事是小学英语教学的一种常见文体,其语篇篇幅较长、构思精巧、内容丰满,能较好地体现教学本身的思想性和教育性。在故事教学乃至其他文体的教学中强调对语篇文体特征的把握,注重语言学习对思维的促进作用,重视主题内涵对人文素养的培育意义,凸显英语课程的育人价值,是小学英语教学所要努力前行的方向。

参考文献

韩宝成, 刘润清. 2008. 我国基础教育阶段英语教育回眸与思考(一)[J]. 外语教学与研究, (2): 150-155

刘道义. 2018. 谈英语学科素养——思维品质[J]. 课程·教材·教法, (8): 80-85

王蔷. 2009. 小学英语教学法教程[M]. 北京: 高等教育出版社.

吴显友. 2006. 《英语课程标准》的文体关注[J]. 课程·教材·教法, (7): 39-43

肖明翰. 2014. 英语文学中的寓意传统[J].外国文学, (3): 52-61

中华人民共和国教育部. 2012. 义务教育英语课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社.

钱佳欣,浙江外国语学院2016级小学教育專业在读学生。

王春晖,本文通讯作者,浙江外国语学院副教授。