非手术危重患者气管插管拔管后不同氧疗方式的短期疗效比较分析

孙波,张天卿,胡雪忠,姜明明,宋立青,孙勤

本研究意义:

近年来,经鼻高流量氧气湿化治疗(HFNC)在国内外已广泛应用于各种成人呼吸衰竭患者,并逐渐显现出是一种安全、高效、舒适的氧疗方式,但关于HFNC氧疗的最佳适宜人群仍不明确,本研究探讨ICU非手术危重患者气管插管拔管后的序贯氧疗方案(HFNC与常规氧疗),结果发现HFNC较常规氧疗在改善氧合指数、呼吸频率及ICU住院时间等方面均存在明显优势。

经鼻高流量氧气湿化治疗(HFNC),由于其稳定的吸入氧浓度和加温加湿等特性,且具有良好的舒适性及耐受性,已被广泛应用于急性低氧性呼吸衰竭患者,以及心脏外科手术患者拔管后的有效序贯治疗[1-3]。HFNC能够迅速改善患者氧合,减少呼吸做功,同时其加温加湿功能,避免了气道上皮损伤,保护黏膜及纤毛功能,有利于患者痰液引流[4-5]。因此许多研究认为HFNC可以改善患者气管插管拔管后的低氧血症,降低再插管率以及缩短住院时间[6-7]。但也有研究与此结论不同,FUTIER等[8]研究显示:针对腹部手术后患者,气管插管拔管后序贯HFNC较常规氧疗(COT)无优势。所以,关于HFNC的最佳适宜人群仍不明确。目前国内尚未见HFNC应用于重症医学科(ICU)非手术危重患者的相关研究报道。本研究探讨ICU中非手术危重患者气管插管拔管后接受HFNC与COT的短期疗效,以期为临床操作提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料 前瞻性分析2016年9月—2018年2月温州医科大学附属慈溪医院ICU收治并符合纳入标准的患者。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)气管插管机械通气时间≥48 h的非手术患者,并通过主管医师撤机评估、筛查及自主呼吸试验(SBT)。排除标准:年龄<18岁;意识障碍;血流动力学不稳定;孕妇;气管切开;已有无创机械通气使用经验;拒绝再次气管插管者。采用随机数字法将患者分为HFNC组和COT组。患者均签署知情同意书并通过医院伦理委员会审查。

1.2 方法

1.2.1 基础情况 记录所有患者基础情况,包括性别、年龄、体质指数(BMI)、入院急性生理学与慢性健康状况评分系统Ⅱ(APACHE Ⅱ)评分、既往史、入院诊断、拔管前机械通气时间、拔管前氧合指数(PaO2/FiO2)。

1.2.2 氧疗方式 每日查房由主管医师评估患者病情,通过主管医师撤机评估、筛查及SBT后予拔出气管插管,HFNC组和COT组分别予拔管后序贯HFNC和COT(鼻导管或文丘里面罩吸氧)。

HFNC组:初始流速设定为35 L/min和初始氧浓度设置为 50%(AIRVO2,Optiflow,Fisher ﹠ Paykel,Auckland,New Zealand),随后根据患者的需要和主管医师的临床评估进一步调整,使血氧饱和度(SpO2)维持在≥93%〔慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者为88%~95%〕。持续治疗时间24 h,24 h后改为COT。如果达到再插管指征,由其主管医师决定再次插管或应用无创机械通气(NIV)(凯迪泰FLEXO无创呼吸机)。

COT组:使用鼻导管或文丘里面罩吸氧,初始设置氧流量5 L/min,根据患者SpO2调节,维持在≥93%(COPD患者为88%~95%)。如果达到再插管指征,由其主管医师决定再次插管或应用NIV(凯迪泰FLEXO无创呼吸机)。

1.2.3 再插管指征 (1)意识水平下降,丧失气道保护能力;(2)呼吸≥30次/min,呼吸费力,包括辅助呼吸肌参与呼吸、出现三凹征及出汗;(3)血流动力学不稳定;(4)持续动脉血氧分压(PaO2)<60 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)或SpO2<90%;(5)应用NIV治疗后动脉血气pH、二氧化碳分压(PaCO2)或呼吸肌疲劳未见明显改善。

1.2.4 观察指标 比较两组患者拔管后24 h PaO2/FiO2、PaCO2、呼吸频率及心率。主要观察结果为拔管后48 h再插管率,次要观察结果包括ICU住院时间、总住院时间及住院病死率。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,计量资料以(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验;计数资料的分析采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

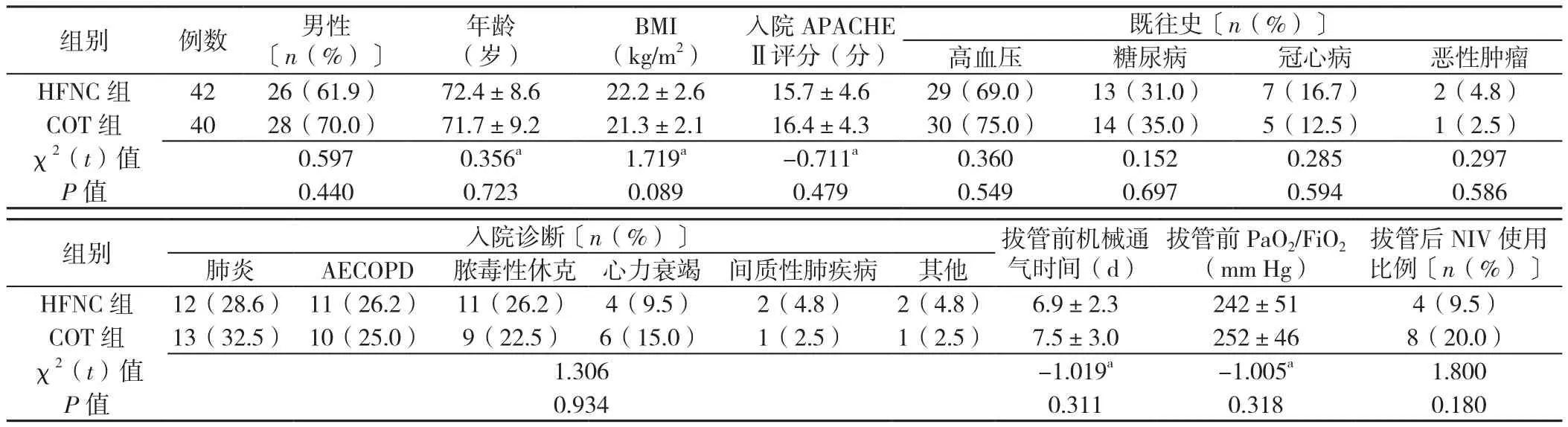

2.1 一般临床资料 共纳入87例患者,其中2例患者在拔管后因急诊手术需要行再次插管,3例患者拔管后需紧急气管插管,故予剔除。最终纳入82例。其中HFNC组42例,COT组40例。两组性别、年龄、BMI、入院APACHE Ⅱ评分、既往史、入院诊断、拔管前机械通气时间、拔管前PaO2/FiO2、拔管后NIV使用比例比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

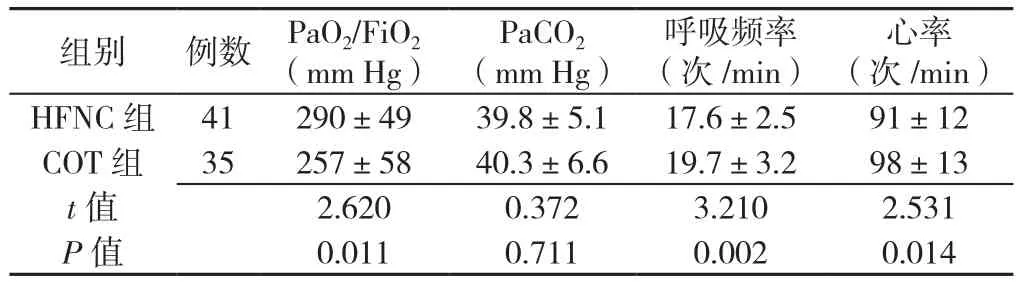

2.2 两组拔管后24 h呼吸、心率比较 HFNC组1例患者和COT组5例患者在拔管后24 h内再次插管。HFNC组拔管后24 h PaO2/FiO2高于COT组,呼吸频率、心率低于COT组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组PaCO2比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

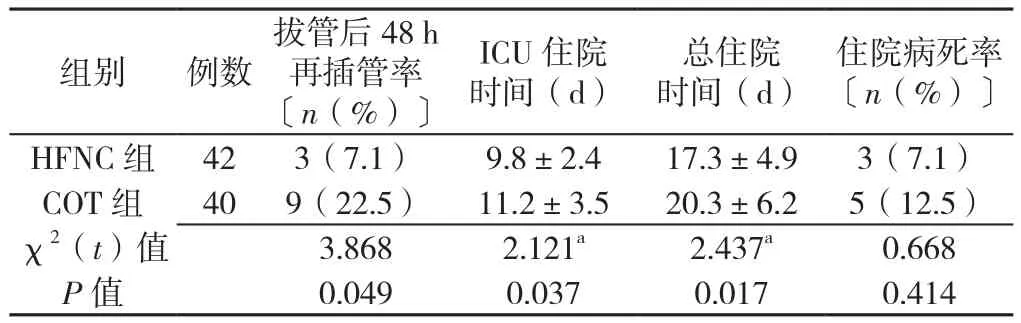

2.3 临床结局 HFNC组拔管后48 h再插管率低于COT组,ICU住院时间和总住院时间短于COT组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组住院病死率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表 3)。

3 讨论

呼吸衰竭是ICU常见的收治指征,对于此类患者,常需要气管插管机械通气,直至导致此次呼吸衰竭的内在病因得到纠正。研究表明:在ICU计划性拔管中有10%~20%的患者会发生拔管后呼吸衰竭,并导致再次插管[9-11],而再次插管则意味着患者更差的临床预后[12-13],所以对于ICU拔管后呼吸衰竭患者选择合适的氧疗或呼吸支持方式以避免再次插管很重要。

HFNC通过空氧混合器提供精确的氧浓度(21%~100%),提供可以超过患者主动吸气最大流速的气体流量(最高达60 L/min)和37 ℃相对湿度100%的气体,减少上气道解剖无效腔,并产生低水平的持续气道正压,增加呼气末肺容积[14-15],且操作简易,并发症极少,现已经成为危重患者呼吸支持的重要手段。但目前在国内相关的临床研究仍不多,尚未见HFNC应用于ICU非手术危重患者的研究报道。因此,本研究探讨HFNC应用于非手术危重患者气管插管拔管后的短期疗效。

2014年,MAGGIORE等[16]进行的一项随机对照研究显示,对105例脱机拔管前PaO2/FiO2≤300 mm Hg的患者,拔管后随机分配到HFNC组(n=53)与文丘里面罩组(n=52)氧疗48 h,结果发现应用HFNC相比文丘里面罩,有更好的舒适性、更低的PaO2/FiO2以及再插管率。本研究对象为非手术危重患者,结果发现:相比于COT,HFNC同样能降低再插管率。但总体再插管率较MAGGIORE等[16]的研究报道稍高,考虑可能原因为:(1)MAGGIORE等[16]的研究中HFNC干预持续时间为48 h,长于本研究的24 h;(2)本研究对象为非手术危重患者,故以内科高龄合并基础疾病患者居多,其心肺功能储备差,而MAGGIORE等[16]的研究对象包括多发伤术后患者(占21.9%),而创伤术后患者以年轻患者居多,故心肺功能储备相对较好,拔管成功率更高。

本研究比较了HFNC组和COT组拔管后24 h PaO2/FiO2、PaCO2、呼吸频率及心率,结果显示:HFNC组患者拔管后24 h PaO2/FiO2高于COT组,呼吸频率、心率均低于COT组,但两组患者PaCO2比较无统计学差异,与既往研究结果类似[16-17],分析可能机制:HFNC可产生低水平持续气道正压,PARKE等[15]发现流量每增加10 L/min,闭口呼吸患者平均气道压增加0.69 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa),而张口呼吸患者平均气道压增加0.35 cm H2O。所以HFNC能增加呼气末肺容积,减少患者呼吸做功,缓解呼吸困难,从而提高呼吸效率,改善氧合,最终降低呼吸频率,并在一定程度上缓解患者的应激状态,心率随之下降。另外,本研究显示:HFNC相比于COT,降低了非手术危重患者拔管后48 h再插管率、ICU住院时间以及总住院时间。这可能得益于HFNC的加温加湿功能,避免气道上皮损伤,保护黏膜及纤毛功能,有利于患者痰液引流[18],降低吸入性肺炎发生率[19],故更利于患者病情的恢复,拔管成功率更高。但最终上述因素并未对两组患者的住院病死率产生影响。

对于危重患者脱机拔管后的呼吸支持方式,临床工作者应权衡临床疗效与安全性的问题。更长时间的HFNC可提高临床效果,但其改善患者症状体征的同时,可能会掩盖其内在的病情恶化,导致延迟再插管,增加病死率。KANG等[20]研究已显示HFNC可能会导致延迟再插管,增加病死率。本研究发现:HFNC组的3例拔管后48 h再插管患者,其中2例预后不良,而COT组的9例拔管后48 h再插管患者,其中4例预后不良,提示HFNC组中再插管患者的病死率相对更高。关于HFNC的最佳适宜人群、干预时机以及持续时间,还有待进一步研究。

本研究的缺陷在于:首先本研究为单中心研究,样本量相对较小,入组患者的疾病范围较广,得出的结论不能在某一特定疾病患者中进行推广。第二,本研究只针对非手术患者进行分析,今后仍需进一步研究探讨在各类术后患者中HFNC的应用价值。总之,对于ICU非手术危重患者,拔管后序贯应用HFNC,较COT更能改善患者的PaO2/FiO2,且可降低拔管后48 h再插管率、ICU住院时间和总住院时间,故HFNC可作为ICU非手术危重患者气管插管拔管后的首选氧疗方案。

表2 两组拔管后24 h呼吸及心率比较(±s)Table 2 Comparison of respiration and heart rate between two groups

表2 两组拔管后24 h呼吸及心率比较(±s)Table 2 Comparison of respiration and heart rate between two groups

注:PaCO2=动脉血二氧化碳分压

心率(次/min)HFNC 组 41 290±49 39.8±5.1 17.6±2.5 91±12 COT 组 35 257±58 40.3±6.6 19.7±3.2 98±13 t值 2.620 0.372 3.210 2.531 P值 0.011 0.711 0.002 0.014组别 例数 PaO2/FiO2(mm Hg)PaCO2(mm Hg)呼吸频率(次/min)

表3 两组临床结局指标比较Table 3 Comparison of clinical outcome indexes between two groups

表1 两组一般临床资料比较Table 1 Comparison of general data between two groups

作者贡献:孙波进行文章的构思与设计,数据整理,统计学处理,撰写论文,进行论文的修订;孙波、张天卿、胡雪忠进行研究的实施与可行性分析;姜明明、宋立青进行数据收集;胡雪忠进行结果的分析与解释;张天卿负责文章的质量控制及审校;孙勤对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。