药品使用不当相关医疗纠纷41例分析

宁超,朱萍,苏天照,王英

本研究创新点:

本文通过中国裁判文书网检索判例文书,对药品使用不当相关医疗纠纷进行实证研究,分析现阶段药品使用不当的基本情况及司法审判情况,逐例讨论使用不当原因,并提供改善措施,以期为临床提供用药指导,减少因药品使用不当导致的医疗纠纷,提高临床用药安全。

近期,随着“吉林长春长生生物疫苗案件”曝光,药品安全事件再一次成为各界讨论的热点话题。习近平总书记强调,确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责[1]。药品,应该用于治病救人,但各种原因所致,也可能是“危险品”。临床上因药品使用不当引发医疗纠纷时有发生,或者是药品质量问题,或者是医生、护士、药师失职问题[2],总归对患者造成了不良影响,甚至是不可逆的损害后果。本研究通过分析41例药品使用不当相关医疗纠纷判例文书,以期在不容乐观的医患关系环境下,警醒医务人员,遵守规章制度,合理临床用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料 于2018年7月从中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)以“全文检索:药物使用不当或药品使用不当或用药差错”“案件类型:民事案件”“文书类型:判决书”为高级检索条件搜索,初次检索共下载64例判例全文。纳入标准:民事案由为“医疗损害责任纠纷”的判例;排除标准:(1)以生命权、健康权、身体权纠纷为案由的判例;(2)药品产品质量纠纷的判例;(3)非人类药品使用不当纠纷的判例;(4)上诉经“二审”判决的原“一审”判例。由课题组两位成员初筛,另两位成员复筛,最终共纳入41例因药品使用不当原因为诉因的判例为研究对象。

1.2 研究方法 采用回顾性研究方法,由两名研究生对41例判例文书进行文本分析,提取立案年份、地区、医院级别、医疗事故、诉讼原因、医疗损害鉴定、责任程度(参与度)、判决结果、索赔金额、赔偿金额、药品使用不当原因等关键信息,采用Excel 2007软件录入信息。计算审判时间,审判时间=判决时间-立案时间。赔偿金额及标准主要参照相应的法律法规及当地赔偿标准,而赔偿系数主要依靠医疗损害鉴定结果确定参与度认定。以索赔金额及赔偿金额的平均值计算赔偿比重,赔偿比重为赔偿金额占索赔金额比重。

2 结果

2.1 基本情况 初步检索出相关判例64例,按照纳入与排除标准排除23例判例,最终共纳入41例因药品使用不当为诉因的判例。

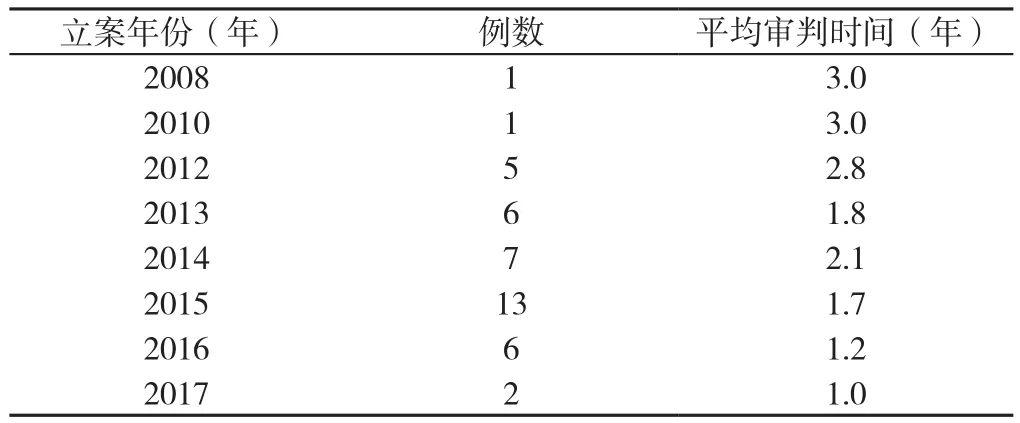

2.1.1 立案年份 41例判例中,2015年的判例最多;除2014年平均审判时间较2013年略延长外,2008—2017年的平均审判时间基本呈缩短趋势(见表1)。

2.1.2 医院级别 41例判例中,24例(58.5%)为三级医院,13例(31.7%)为二级医院,4例(9.8%)为一级医院及其他。三级医院所占比例最高,一级医院及其他所占比例最低。

2.1.3 医疗损害鉴定 41例判例中,40例进行了医疗损害鉴定,其中,医疗过错司法鉴定26例,医疗事故技术鉴定6例,重复鉴定(医疗过错司法鉴定联合医疗事故技术鉴定)8例;共鉴定72次,平均每例鉴定1.76次(见表2)。进行医疗事故技术鉴定的14例判例中,共鉴定4例医疗事故,其中3例为一级甲等医疗事故,1例为四级医疗事故。

2.1.4 责任程度 40例经医疗损害鉴定及法院认定,共34例判例存在不同程度参与度,其中,12例(35.3%)参与度为 1%~19%、11例(32.3%) 为 20%~39%、4例(11.8%)为40%~59%、4例(11.8%)为60%~79%、3例(8.8%)为80%~100%,其中2例因证据不足未完成鉴定,法院酌情认定参与度分别为10%、70%;1例经鉴定参与度无法确认;5例医疗纠纷经鉴定不存在医疗过错。

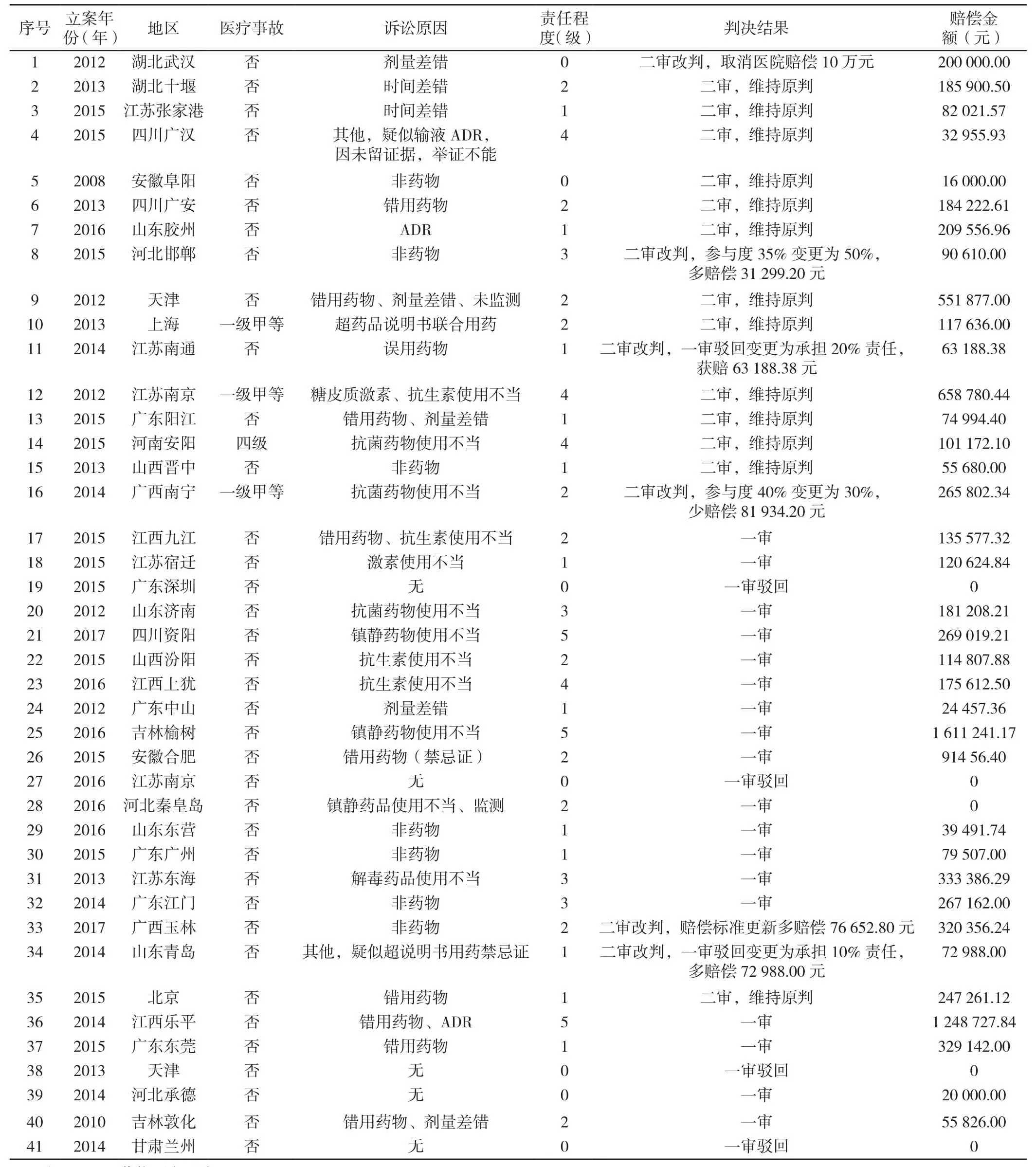

2.1.5 判决结果 22例仅进行一审,其中,18例判决经济赔偿,4例驳回上诉即认定医方无责任参与。19例进入二审,其中,13例维持一审的经济赔偿判决;6例根据纠纷事实及法律法规进行重新判决,包括4例赔偿标准更新、承担责任及参与度的认定变更赔偿金额,2例一审驳回改判为赔偿判决。具体判决结果情况见表3。

2.1.6 医疗损害赔偿 41例判例均索赔,平均索赔金额为704 220.60元,共4例驳回即医方不承担赔偿责任,分别在2013、2014、2015、2016年;判决赔偿判例37例,平均赔偿金额为211 865.10元,赔偿比重为30.1%,其中3例(第1、5、39号)不涉及参与度、以经济补偿的形式进行援助赔偿。具体医疗损害赔偿情况见表3、4。

2.2 药品使用不当原因情况 41例判例中,排除4例驳回、2例判决经济补偿、6例判决赔偿(认定非药品原因医疗纠纷),实际以药品使用不当为原因的判例共29例。29例判例中,用药差错25例(86.2%),药物不良反应(ADR)2例(6.9%),原因尚不明确2例(6.9%)。其中,特殊药品如抗菌药物、激素、镇静镇痛药品、解毒药品等在使用过程中存在剂量、时间、联合用药、方案调整等多方面差错原因,6例涉及多个药品使用不当,共涉及36种药品使用不当。

3 讨论

医疗纠纷是由医疗过错或过失引起的一类特殊纠纷,而过错或过失包括药品范畴,同时,患者接受医院治疗时,用药必不可少。药品质量不合格属于医疗产品责任纠纷[3],本研究的药品使用不当属于医疗损害责任纠纷,因为涉及医学药学的专业性,所以审判时存在诸多难点。一般药品使用不当相关医疗纠纷争议焦点主要包括:(1)被告对原告的药品使用行为是否有过错;(2)原告的损害与被告的药品使用行为之间是否有因果关系;(3)原告的各项诉讼请求是否合法有据。上述争议主要依靠医疗损害鉴定,通过专业鉴定机构认定案件事实,司法机构依据鉴定结论结合赔偿标准判决赔偿结果。近年来,药品使用不当相关医疗纠纷时有发生,且发生率居高不下,三级医院因为患者多、病情重,所占比例也最高。对整个医疗行业而言,药品使用不当相关医疗纠纷是潜在危害,一定程度上影响医疗行业良性发展。医疗纠纷的审判具有一定的特殊性,其事实认定需要依靠医学专业人员的鉴定,尤其在鉴定“二元化”时代,审判时间相对较长,随着法律越来越明确,审判越清晰,时间也逐渐缩短。

3.1 鉴定情况 医疗纠纷诉讼中,根据原告、被告申请,法院可委托各级医学会或司法鉴定机构对医方诊疗行为是否存在过错、有无因果关系及过错责任参与度进行鉴定,这也是医疗纠纷审判过程中的一般“必要”程序。药品使用不当相关医疗纠纷中,如果患者死亡,应进行尸体解剖,一方面查明真正的死亡原因,另一方面认定药品发挥的“作用”,所以,患者死亡后,医方应指导患方进行尸体解剖程序,检测血药浓度,以鉴定是否存在药物过量,从而明确医患双方的责任。但大多数患方认为医学会与医院之间存在“兄弟关系”,所以选择司法鉴定较多,司法鉴定会出具承担责任、原因、参与度的结论,一般将参与度分为5个等级,鉴定结论会给出参与度区间,而司法审判实务中会根据事实酌情认定最低、最高、居中等标准,如承担次要责任,建议参与度20%~40%,法院酌情认定采信30%,并以此系数进行赔偿折算[4]。也存在一些特殊情况,药品在联合使用过程中,禁忌证不可估计,确为治疗需要,依据当时的医疗资料也无法完成鉴定时,会酌情判定医方承担一定责任,体现法律的救济性;另一方面,医方存在过错或过失,经鉴定未造成患者损害时,司法审判也不认定医方承担责任。

3.2 赔偿情况 大多数医疗纠纷的判决采取经济赔偿形式,也是造成损害后唯一的可能补偿形式,而赔偿的金额主要依据两方面因素,即损害参与度和赔偿标准。前者的计算主要通过医疗损害鉴定及法院的采信认定,一般情况是以鉴定结论为准;后者也要依据鉴定结论,我国目前赔偿“二元化”模式是指鉴定为医疗事故的参照《医疗事故处理条例》[5]进行赔偿,非医疗事故或一般医疗过错参照《最高人民法院<关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释>》[6],两者在陪护费(护理费)、残疾生活补助费(残疾赔偿金)、丧葬费、被扶养人生活费、精神损害抚慰金等5个项目上的认定标准、赔偿年限等存在不同,而且医疗过错赔偿还包括营养费、死亡赔偿金2个项目[7]。一般患方以损害赔偿为主要诉求,所以在申请鉴定的时候,会主动申请医疗过错司法鉴定。根据判例文书分析,41例以药品使用不当为理由进行索赔,37例判决赔偿,赔偿比例超过90%,赔偿比重为30.1%,部分鉴定后不承担责任的案例也进行了经济补偿(前提是患方损害后果较严重,且进行了合理、明确的索赔金额计算)。总体而言,“二元化”时代的医疗损害赔偿逐步规范化。

表4 不同时间的判例医疗损害赔偿情况Table 4 The compensation for medical damage of cases at different times

表1 判例立案年份情况Table 1 The filing year of cases

表2 判例的医疗损害鉴定方式情况Table 2 Types of medical damage identification of cases

3.3 临床用药情况

3.3.1 一般用药差错 (1)处方差错,包括错用药物、误用药物等,如“医方于术前对患者使用蛇血凝酶(巴曲亭)静脉注射,据巴曲亭使用说明书记载‘虽无关于血栓的报道,为安全计,有血栓病史者禁用’,医方存在药物使用不当”[8]。(2)给药差错,包括剂量差错、时间差错、配置差错、未经处方用药差错等,如“根据相关医学文献及教科书,惊厥持续状态下苯巴比妥的负荷剂量可达15~20 mg/kg,剂量为0.2 g/次,维持剂量最高可达3~5 mg/kg,因苯巴比妥的t1/2比较长,最多每天3~5 mg/kg,根据就诊记录,何某自2009-03-26 20:00持续发生惊厥至2009-03-27 11:00,随后无惊厥发生,在惊厥发作期间,共使用苯巴比妥225 mg(45+90+90 mg),其中省妇幼保健院共使用180 mg,何某体质量约9 kg,其负荷剂量最高可达180 mg,虽省妇幼保健院的剂量未超过0.2 g/次,但用药6 h后仍以50 mg/次肌肉注射维持(Q6、8、12 h),此时维持药物剂量>5 mg/kg,不符合维持剂量用法的相关规定”[9]。(3)监测差错,如“哌替啶+东莨菪碱肌肉注射未监测胎心子宫情况,丙戊酸钠治疗癫痫未监测血药浓度情况”[10]。所以,临床用药一定要遵守《药品管理法》[11]《执业医师法》[12]《处方管理办法》[13]等相关法律法规,在全面了解患者病情及掌握药物药理作用的基础上,参照药品说明书安全有效地对症合理用药[14]。

表3 判例的基本情况Table 3 The basic information of cases

3.3.2 ADR ADR指某种药物导致的躯体及心理不良反应、毒性反应、变态反应等非治疗所需的反应,可能是预期的不良反应,也可能是无法预期的过敏性或特异性反应。几乎所有药物可能引起不良反应,只是反应的类型、强度和发生率不同。如“据穿王消炎片和黄藤素软胶囊说明书显示,两种药物均为清热解毒类中成药,功能主治基本相同,且黄藤素软胶囊不良反应中明确记载有发生大疱性表皮坏死松解性药疹的报道。因此,医方存在药物使用不够规范,未尽到高度注意义务,最终诊断为大疱性表皮松解坏死型药疹。考虑程某大疱性表皮松解坏死性药疹的发生,与其自身对药物的耐受性及敏感性存在关联,再结合当时、当地医方的诊疗水平,综合分析认为A市人民医院的诊疗行为与程某大疱性表皮松解坏死性药疹的发生存在因果关系”[15]。药疹是过敏反应的最常见类型,不同的个体对药物的耐受性及敏感性有很大差异,大多数人用药是安全的,但个别或少数人因机体对药物的特异质反应会造成不良后果的发生[16]。所以,在临床用药一定要加强重视,严密观察非皮试及说明书中未注明的非预期ADR,减少不必要的联合用药,并纠正中药(中成药)无不良反应的错误认识,及时依据《药品不良反应报告和监测检查指南》有效地处理ADR,降低病死率,减少医疗纠纷[17]。

3.3.3 常用及特殊药品 (1)抗菌药物、激素,包括不按规定及时调整用药、未行细菌培养和药敏试验遴选用药(仅根据临床经验使用)、滥用高端抗菌药物。(2)镇静、镇痛药品,包括违反个性化给药原则、不根据患者的具体情况选择镇静药物、超量使用镇静药物,导致呼吸抑制甚至死亡的严重后果。(3)解毒药品,包括不能及时有效地清除体表附着和消化道进入的毒物、不根据病情使用解毒药物。所以,临床用药一定要遵守《抗菌药物临床应用指导原则》[18]《麻醉药品和精神药品管理条例》[19]等法律规定,尽早查明感染病原,指征明确应用药品,结合病情进程特点,制定个性临床方案等,做到管理、使用合法化。

综上所述,临床上出现药品使用不当而引起医疗纠纷,无论对医方还是患方,均将产生不利后果[20]。为避免或减少此类医疗纠纷,可以采取以下措施,首先借助互联网实现临床用药信息化[21-22],结合用药数据及临床经验干预用药,一方面减少患者用药损害,一方面提升医生用药水平[23];其次建立临床用药综合管理制度[24-26],从选药用药、高危药品、药品安全事件报告、召回等各个环节践行制度,让临床药师参与处方[27],依据病情制定个性化用药方案,谨慎联合用药;最后使用药安全事件处置流程化,参照处置流程合法合理解决药品使用不当医疗纠纷,避免医患双方的耗损,构建和谐医患关系,同时也可以节约国家司法资源。本研究仅对检索判例进行分析,部分判例细节尚不清晰,有待下一步继续研究,以期进一步指导临床用药安全管理。

作者贡献:宁超、苏天照进行文章的构思与设计,负责文章的质量控制及审校;宁超、朱萍进行研究的实施与可行性分析;宁超、朱萍、苏天照、王英进行数据收集、整理;宁超进行统计学处理,结果的分析与解释;宁超、苏天照、王英撰写论文;宁超、王英进行论文的修订,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。