异地中考政策、父母教育参与和随迁子女教育期望*

王毅杰 黄是知

一、问题的提出

随迁子女在城市能否平等地接受教育受到越来越多的关注。已有研究议题主要集中于义务教育阶段的学校教育,但随着随迁子女义务教育阶段政策的全面推进以及随迁子女年龄的增长,他们能否在城市接受高中教育成为急需关注的话题。中国在进入21世纪后的第一个教育规划《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出,需要研究随迁子女义务教育阶段之后的升学问题。2012年,国务院办公厅转发了教育部等部门《关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在当地参加升学考试工作的意见》(国办发〔2012〕46号),明确规定“各省、自治区、直辖市有关随迁子女升学考试的方案原则上应于2012年年底前出台”。随迁子女的教育过程无疑会受到这一政策变化的影响。

根据教育部的一项报告,2016年全国普通初中随迁子女毕业人数为121.6万,但只有不到40万人在流入地就读普通高中[注]中华人民共和国教育部发展规划司:《中国教育统计年鉴》,中国统计出版社2016年版,第73、134页。。其原因在于,当随迁子女面临政策限制,部分人会选择在流入地就读职业高中;同时,也有相当比例的随迁子女在过大的政策限制下决定返乡另谋出路。考虑到不同城市在政策偏好上确实存在差异[注]王毅杰、卢楠:《随迁子女积分入学政策研究——基于珠三角、长三角地区11个城市的分析》,《江苏社会科学》2019年第1期。,较高的政策门槛会影响随迁子女的异地升学[注]陈宣霖:《随迁子女初中毕业后的流向——异地中考政策影响高中教育选择的实证研究》,《青年研究》2018年第3期。,因此,结合政策背景来把握随迁子女的教育状况就显得尤为必要。那么,各城市异地中考政策的严与松到底会对个体教育产生怎样的影响?宏观城市政策对微观个体教育获得的影响机制中,家庭教育又发挥着怎样的作用?教育期望作为有效且稳定地预测教育获得的指标[注]Turcios-Cotto,Viana Y.,S.Milan,“Racial/Ethnic Differences in the Educational Expectations of Adolescents:Does Pursuing Higher Education Mean Something Different to Latino Students Compared to White and Black Students?”,Journal of Youth &Adolescence,Vol.42,No.9,2013,pp.1399-1412.,通过它能够更好地把握随迁子女在政策影响下的学习观念与动机。因而,本文试图以随迁子女的教育期望为切入点,回答上述研究问题。

二、文献回顾与研究假设

布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)教授在20世纪提出了著名的生态系统理论[注]Bronfenbrenner,U.,The Ecology of Human Development:Experiments by Nature and Design,Harvard University Press,1979,p.21.。该理论强调个体在发展过程中与周围环境的互动作用。在互动中分别产生微观、中间、外层、宏观四个系统。其中,微观系统涉及能与个体直接互动的环境,比如家庭、学校、同伴等;中间系统则涉及两个或两个以上的微观系统之间形成的相互联系,家校互动是其中最常见的例子;外层系统并不与个体直接接触,但它依然对个体有直接或间接的影响,例如父母的工作单位、学校的领导结构等;宏观系统主要指个体成长所处的整体社会文化环境,包括社会风俗、价值观念等。遵循生态系统理论视角,本文首先梳理已有研究,其中包括教育获得、教育期望、学业成就等多个方面。这些涉及教育结果的研究,逻辑基本趋同。此外,外层系统的相关研究较少,后文不再过多提及。

(一)微观与中间系统的视角

在已往教育过程与获得的研究中,以微观系统入手是最常见的分析思路。该思路研究了社区、家庭、学校、班级、同辈群体等多个方面。陈友华等认为,教育获得存在社区差异。由于社区之间存在不同的定位、不均等的教育资源以及各自发展变迁与兴衰,不同社区人群的教育机会也会随之产生差异[注]陈友华、方长春:《社会分层与教育分流——一项对义务教育阶段“划区就近入学”等制度安排公平性的实证研究》,《江苏社会科学》2007年第1期。。除了社区差异,黄超发现初中学生的教育期望存在城乡差异,该差异受家庭与学校双重力量形塑,其中家庭影响占据主要地位[注]黄超:《教育期望的城乡差异:家庭背景与学校环境的影响》,《社会学评论》2017年第5期。。而在家庭内部,魏勇等通过检验影响孩子教育期望的一系列因素后发现,父母的受教育水平、父母对子女的教育期望以及部分亲子间的互动行为能对孩子的教育期望起到积极作用[注]魏勇、马欣:《中学生自我教育期望的影响因素研究——基于CEPS的实证分析》,《教育学术月刊》2017年第10期。。家庭因素之外,学校因素也被诸多学者关注。吴愈晓等人通过研究指出我国学校存在阶层分割,学校的平均阶层地位越高或内部阶层异质性越大,学生的教育期望也会越高[注]吴愈晓、黄超、黄苏雯:《家庭、学校与文化的双重再生产:文化资本效应的异质性分析》,《社会发展研究》2017年第3期。。不仅仅是阶层分割,不同学校拥有的教育资源也存在差异。高学历教师比例更高、排名更靠前的学校,其学生也有着更高的教育期望[注]张云亮:《亲子互动、学校资源与学生教育期望——基于“中国教育追踪调查”的异质性分析》,《青年研究》2018年第2期。。而学校内部的班级、教师也会影响学生的教育期望。自身学历较高且拥有丰富教学经验的班主任更有可能提升学生的教育期望[注]刘浩:《班级环境对初中生教育期望的影响研究》,《青年研究》2018年第1期。。同时,来自班主任与任课教师的积极反馈越多,学生的教育期望会越高[注]张阳阳、谢桂华:《教育期望中的班级效应分析》,《社会》2017年第6期。。在同辈群体对教育期望的影响方面,也有学者通过研究证实,如果其同辈群体的上进程度越高,学生本身的教育期望也就越高[注]黄超、吴愈晓:《中学生教育期望的性别差异:表现与成因》,《江苏社会科学》2016年第4期。。

中间系统视角下的研究一般会涉及两个或两个以上微观系统,例如研究家校间关系、家庭与邻里的联动对子女发展的帮助等。吴愈晓与黄超认为,我国的学校系统高度分化,优质学校更注重素质教育,与高阶层家庭的教育理念不谋而合。因此,在高阶层学生聚集的优质学校,家庭的文化资本可以发挥更大的作用,帮助子女在学业成就上取得优势[注]吴愈晓、黄超:《基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望》,《中国社会科学》2016年第4期。。蒋亚丽则指出,公办学校一般拥有良好的师资和严谨的校风,这些不仅能够帮助流动子女取得更好的学业成就,同时也能在一定程度上削弱流动子女家庭在经济资本上的不利地位[注]蒋亚丽:《父母期望、学校类型与流动儿童学习成绩》,《青年研究》2017年第2期。。陈友华与方长春从社区入手,他们认为城市发展过程中出现了一种趋势,即群体之间的差异逐渐扩大为一个空间区域上的差异。设施与资源丰富的优质社区能够带来高阶层家庭的聚集,同时也能吸引办学质量良好的中小学。高阶层家庭可以通过各种力量自由挑选到更优质的社区来建立教育优势,又或是通过优质社区对中下阶层群体的排斥进行教育优势的巩固[注]陈友华、方长春:《社会分层与教育分流——一项对义务教育阶段“划区就近入学”等制度安排公平性的实证研究》,《江苏社会科学》2007年第1期。。

可以看出,微观系统视角下的研究强调不同群体的子女会从内部(家庭)或外部(社区、学校、同伴等等)汲取到不同的资源与支持。以上因素都会使其在教育获得、教育结果的竞争中占据不同位置,并最终形成教育不平等。而中间系统视角则进一步扩展了研究的范围,不仅将多个微观系统串联起来,而且为个体的教育问题提供机制上的解释。这两个视角多采用排斥范式、资本范式或文化范式分析问题,路径清晰且直观,以探究个体教育中相对微观的实现过程。两个视角的共同不足在于各要素的分析未能置于更大的情境下,例如社会环境与政策背景,忽视了随迁子女教育环境系统的多面性,也忽视了与之相连的不同教育环境子系统之间的互动性[注]丁百仁、王毅杰:《以生态系统理论创新农民工随迁子女教育研究》,《青年探索》2019年第2期。。

(二)宏观系统视角下的随迁子女教育期望

宏观系统中存在各类不同的环境因素,例如社会风俗、价值观念与政策法规等。本文着重于随迁子女教育期望问题,异地中考政策作为与随迁子女息息相关的宏观因素,就成为这一议题的重要切入点,理应在学术界得到重视。

回顾现有的研究,多数学者探讨了较为宏观的政策实施现状及政策评估问题,例如罗娟与汪泓以一系列精细的量化指标评估了政策在不同阶段中的实施状况[注]罗娟、汪泓:《流动人口随迁子女教育政策实施效果评估研究》,《现代教育管理》2018年第8期。。这类政策研究更偏重应用性,注重分析政策执行、评估政策结果。但伴随着异地中考政策的出台,随迁子女群体作为直接的利益相关者,更需要研究者去考察政策影响他们观念和行为的微观过程。而该方面的研究较少,依靠现有文献难以全部概括。

宏观系统视角下的理论范式更关注政策效应、教育公平等问题。从教育公平理论的视角看,教育机会的平等是实现教育公平的重要保障。科尔曼曾在《教育机会均等的观念》中提出教育机会平等的观念,其中就包括允许所有儿童进入同样的学校、学习同样的课程[注][美]詹姆斯·科尔曼:《教育机会均等的观念》,载张人杰主编《国外教育社会学基本文选》,华东师范大学出版社1989年版,第184页。。瑞典教育学家胡森认为教育平等可以通过特定社会政策的制订来实现,在社会政策的保护下,能够不加歧视和没有其他限制地对所有儿童一视同仁[注][瑞典]托尔斯顿·胡森:《平等——学校与社会政策的目标》,载张人杰主编《国外教育社会学基本文选》,华东师范大学出版社1989年版,第195页。。在我国,异地中考政策一方面承担着实现随迁子女教育平等的重任,缓解过去教育机会不平等给随迁子女带来的不良影响;但另一方面该政策依然设立了一系列门槛,门槛的高低则会影响随迁子女平等接受高中教育机会的大小。科尔曼同时也指出,教育机会均等的观念在当下的显著特征是向儿童提供他们所期望的未来,教育上的分流则会影响到儿童对未来的期望[注][美]詹姆斯·科尔曼:《教育机会均等的观念》,载张人杰主编《国外教育社会学基本文选》,华东师范大学出版社1989年版,第182页。。所以政策为随迁子女带来的限制会影响到他们在教育追求上的观念与行动,换言之,随迁子女的教育期望会受到政策的影响。因此,本文认为政策首先会带来一种直接效应:

假设1:受异地中考政策的限制,随迁子女的教育期望会存在不同程度的降低。

(三)宏观系统与微观系统的交互——父母教育参与的中介与调节作用

生态系统理论最基本的意涵是各子系统会对个体产生影响,但该理论的意涵远不止于此。布朗芬布伦纳并非孤立地讨论各个系统在青少年发展中起到的作用,他认为家庭、学校、社区、社会等因素有着千丝万缕的联系。它们之间彼此影响、相互交织,在这种相互联系中,个体获得了发展。顺此思路,本文尝试将宏观系统中的异地中考政策以及微观系统中的父母教育参与结合考虑。

首先是政策与父母教育参与之间的关系,过去的研究较少触及这两个子系统之间的关联。父母教育参与行为的相关研究多是从包含经济资本、文化资本、社会资本等一系列构成社会经济地位的指标来探讨其微观基础[注]刘保中、张月云、李建新:《家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用》,《北京大学教育评论》2015年第3期。。但和他们的子女一样,外来务工人员也身处特殊的社会情境之下,因此就有必要弄清楚宏观的政策背景是否会对该群体的教育参与行为产生影响。

目前高中阶段的教育尚不属于义务教育范畴,每个家庭都必须基于成本-收益最大化的角度来考虑子女是否接受高中教育[注]陈宣霖:《随迁子女初中毕业后的流向——异地中考政策影响高中教育选择的实证研究》,《青年研究》2018年第3期。。然而对于随迁子女家庭而言,过高的门槛会使其承担一系列“隐形”成本,例如部分地区所要求的稳定居所、稳定职业、社保缴纳或是各类积分条件等。这种情形下,经济资本、政治资本、文化资本等方面具有劣势的随迁子女家庭可能无法像当地家庭一样顺利将其子女送入当地高中就读,家长自然也会重新考虑子女未来的选择。刘谦通过调查发现,绝大多数随迁子女父母都有着让子女上大学的期望,但该期望却又显现出某种迟疑,其中的一个重要原因便是政策的制约,最终父母将会选择让子女及早打工、放弃学业[注]刘谦:《迟疑的“大学梦”——对北京随迁子女教育愿望的人类学分析》,《教育研究》2015年第1期。。因此我们可以认为当父母面对过高的政策门槛时,出于理性的考虑,他们不会将子女就读普通高中作为唯一出路。这种观念也会影响其教育实践,本文以父母的教育参与行为为主要考察对象,在此提出假设:

假设2:受异地中考政策的限制,父母的教育参与行为会随之降低。

其次,父母教育参与行为也会影响青少年的成长与发展。儿童观念、态度、行为的塑造很大程度上来自其接受的教育,而家庭则是他们接受教育的最初和最主要场所。这种教育长期、全面、渗透性强、具有一定的权威性与继承性,能在潜移默化中塑造子女的价值观与行为习惯等[注]王毅杰、刘海健:《家庭背景与流动儿童的留城意愿——一项基于家庭教育内容的实证研究》,《南方人口》2008年第4期。。并且在家庭教育中,父母教育参与是最重要的方式之一,它与所在家庭的社会经济地位、教育理念和教养方式有关[注]丁百仁、王毅杰:《教育期望的户籍差异——基于四类儿童的比较研究》,《教育科学》2016年第5期。。周菲、程天君的研究从父母参与和管教、亲子沟通和交流以及教育期望三方面进行了考察,发现这三类父母的教育参与行为都会显著影响子女的教育期望。

最后再结合两个系统及其与个体之间的相关性,本文认为异地中考政策、父母教育参与行为以及随迁子女的教育期望三者之间很可能有更深层次的关系。在此继续提出假设:

假设3:异地中考政策、父母教育参与以及随迁子女教育期望之间可能存在着更进一步的关系。其中包括:

假设3a:政策对随迁子女的负面影响可能以父母教育参与为中介(mediator)。

但反过来思考,在政策限制的客观情况下,父母的教育参与如果依然保持一个较高的水平,政策限制给随迁子女的不利影响则有可能被降低。因此有假设:

假设3b:父母的教育参与能够在一定程度上调节(moderate)政策给子女带来的负面影响。

三、数据、变量与方法

(一)数据来源

本研究采用中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014年基线调查数据。该数据以初中一年级(7年级)和初中三年级(9年级)两个同期群为调查起点,使用多阶段的概率比例规模抽样(PPS)方法进行抽样。全样本包括来自全国28个县级单位、112所学校、438个班级的近2万名学生。根据本文的研究假设与CEPS问卷设计,选取其中的1379名9年级随迁子女及其父母作为研究样本。之所以选择9年级的随迁子女,主要是CEPS问卷向这部分学生询问了关于异地中考政策的情况。

(二)变量设置与测量

1.因变量

本研究的因变量为随迁子女的教育期望。CEPS在学生问卷中询问了“希望自己读到什么程度”,实际处理中将各教育阶段所对应的受教育年限[注]具体设置分别为:“现在不要念了”=8年;“初中毕业”=9年;“中专和技校”=11年;“职业高中”=11年;“高中”=12年;“大学专科”=15年;“大学本科”=16年;“研究生”=19年;“博士”=22年。赋值为教育期望变量。

2.核心自变量

本研究的核心自变量为异地中考政策。来源于学生问卷C31题项:“按照当地政策,你能否在本市(地级市)报考高中?”该题项有4个答案,包括“可以报考重点高中”、“只能报考普通高中,不能报考重点高中”、“重点和普通高中都不能报考”以及“不知道”。在模型中,将其设定为有4个类别的分类变量,同时分别命名为“不受限制”、“部分受限”、“完全受限”、“不知道政策”。笔者认为,CEPS所问的其实是随迁子女及其家庭能否满足当地中考政策所设定的各种门槛。因此本研究不涉及具体政策条目,仅仅关注随迁子女受不同限制后能在当地报考何种类型的学校。

3.中介与调节变量

父母教育参与是指父母为提升子女学业成就所采取的各种行为[注]Rachel Seginer,“Parents’ Educational Involvement:A Developmental Ecology Perspective”,Parenting,Vol.6,No.1,2006,pp.1-48.。根据国内学者的研究,父母教育参与经由三个方面过程发生:一是父母对子女学习活动的参与和介入;二是来自父母对子女的鼓励和日常沟通;三是父母对子女的教育期望[注]周菲、程天君:《中学生教育期望的性别差异——父母教育卷入的影响效应分析》,《教育研究与实验》2016年第6期。。对应CEPS父母问卷,父母监督依据A8题项:“在下列方面,您对孩子管得严不严?”该题项询问了作业、学校表现、上学、放学等8个日常学习事项上父母监督的严格程度。依据选项“不管”、“管,但不严”、“管得很严”分别赋为1分、2分和3分,并将其累加。亲子沟通交流选择A14题项:“您是否主动与孩子讨论以下事情?”该题项涉及孩子在校情况、孩子心事等5个方面。依据选项“从不”、“偶尔”、“经常”分别赋为1分、2分和3分,并将其累加。父母教育期望则根据问卷中相关题项,变量处理方法与学生问卷中相同,不再赘述。

4.控制变量

控制变量包括子女、父母与学校三方面的变量。其中关于子女的变量有性别(0=女性,1=男性)、同胞数量(连续型变量)、认知能力(连续型变量)、班级排名(1=不好,2=中下,3=中等,4=中上,5=很好)与户籍(0=非农户籍,1=农业户籍)。关于父母的变量有职业[注]本研究将“国家机关事业单位领导与工作人员”、“企业/公司中高级管理人员”、“教师、工程师、医生、律师”三个类别合并为高地位职业,其他职业归类为一般职业。(0=一般职业,1=高地位职业)、父母受教育程度(连续型变量)、家庭经济水平(1=非常困难,2=比较困难,3=中等,4=比较富裕,5=非常富裕)以及政治身份(0=非党员,1=党员)。学校层面的变量有学校排名(连续型变量)、学校所在地区。后者又分为两个变量,其中包括宏观的东、中、西部划分(1=东部地区,2=中部地区,3=西部地区),也包括学校所在城市区位的划分(1=中心城区,2=边缘城区/城乡结合部,3=乡镇农村)。

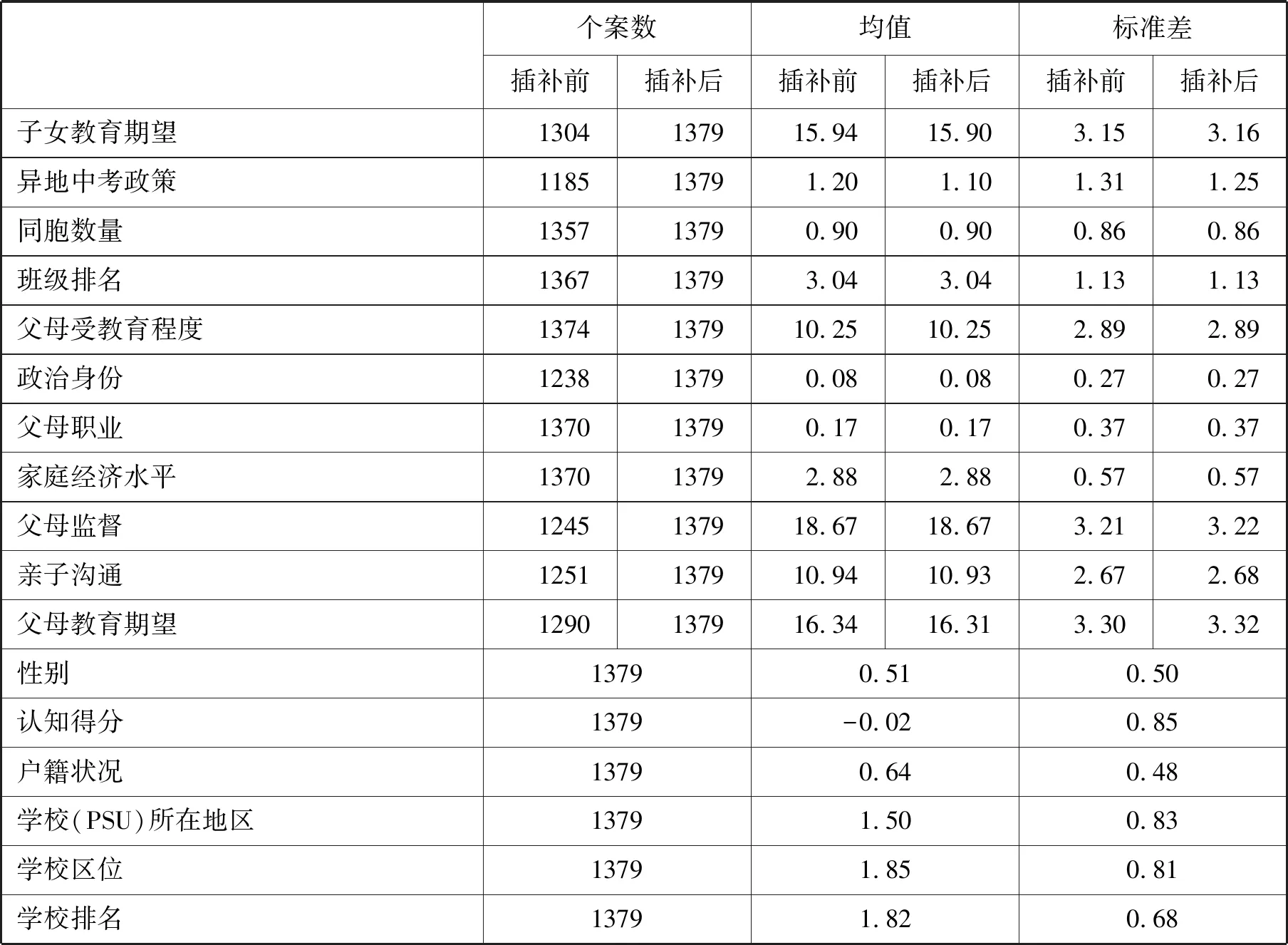

(三)多重插补

通过描述统计分析(见表1),笔者发现核心自变量的无填答现象十分严重。不仅如此,其余多数变量都存在不同程度的数据缺失,整体数据的缺失率更是超过40%。有学者认为高比例的数据缺失可能会导致估计偏差[注]DeMaio,Theresa J.,“Refusals:Who,Where and Why”,The Public Opinion Quarterly,Vol.44,No.2,1980,pp.223-233;Groves,R.M.,Fowler Jr.,F.J.,Couper,M.P.,Lepkowski,J.M.,Singer,E.,Tourangeau,R.,Survey Methodology,John Wiley &Sons,New York,2009,p.56.。因此本研究就不太适合将缺失值直接删除[注]目前学界处理缺失值最常使用的是列表删除法,即针对要分析的变量,将其中含有缺失值的个案全部删除。该方法使用方便,但也更容易引起结果偏误。来进行分析。

表1 各变量描述性统计(n=1379)

注:表格中的后六项数据没有缺失

针对数据存在缺失值的问题,学界多采用多重插补法来应对。这种方法会给每个缺失数据插补上多个值,再根据插补的次数形成多个插补样本,然后对多个插补样本分别进行模型估计,最终合并为一个综合结果。常见的多重插补方法包括马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo method,MCMC)和链式方程多变量插补(multivariate imputation using chained equations,MICE)。其中,MCMC法对变量有一系列的限制要求,例如变量分布、分类变量的转换等,而MICE法需要满足的限制条件较少,所以本文将使用后一种方法处理数据的缺失。又考虑到缺失数据的比例较大,本文将进行30次插补。每一次插补都会形成一个完整的数据集。后文如不作说明,那么将会报告这30个数据集的综合统计分析结果。

(四)分析步骤与模型设定

本文的数据分析包括三个部分。首先考察在不同的政策限制下,子女的教育期望会发生何种变化。第二部分考察在不同的政策限制下,父母的教育参与行为会发生何种变化。第三部分包括两个步骤,第一步将父母教育参与行为加入第一部分的模型中,观察在这种情形下,政策限制带来的影响。第二步考察父母教育参与行为是否在异地中考政策与随迁子女教育期望之间发挥中介作用,又或是调节了政策对子女期望带来的影响。

为了避免学校层次因素对随迁子女产生的影响,本研究将采用两层次的分层线性模型进行控制。该模型公式如下:

其中,s表示儿童,t表示学校。yst表示第j所学校的第s个儿童的教育期望。β0代表截距;xsta代表儿童个体层次变量;Ztb代表学校层次变量。μ0t是学校层次的随机误差项,表示第j所学校儿童教育期望均值与全体儿童教育期望均值的离差;εia是儿童个体层次的随机误差项,表示第j所学校第i个儿童的教育期望与该学校全体儿童教育期望均值的离差。

调节效应的检验上,本研究采用最基础的模型,如下所示。

Y=aX+bM+cXM+e

X为自变量,Y为因变量,M为调节变量。因变量Y与自变量X之间的关系是调节变量M的函数,系数c为调节效应的大小[注]温忠麟、侯杰泰、张雷:《调节效应与中介效应的比较和应用》,《心理学报》2005年第2期。。

中介效应的处理方法相对复杂。在本研究中,因变量与中介变量都是常见的连续型变量,但自变量异地中考政策是类别变量。因此需要对这一点进行针对性处理。本文采用Hayes和Preacher提出的相对中介效应(relative mediation effect)、相对直接效应(relative direct effect)和相对总效应(relative total effect)进行中介效应的分析[注]Hayes,Andrew F.,K.J.Preacher,“Statistical Mediation Analysis with a Multicategorical Independent Variable”,British Journal of Mathematical and Statistical Psychology ,Vol.67,No.3,2014,pp.451-470.。该方法分为三个步骤:

第一步,由于自变量是类别变量,需要在其中选出一个参照水平。自变量的其他水平都需要与之对比得到相应的间接(中介)效应、直接效应和总效应。

第二步,对自变量编码,可采用虚拟变量的方式。如果自变量有k个取值,则需要生成k-1个虚拟变量,分别为D1,…,Dk-1。

第三步,依次进行如下的计算:

Y=i1+c1D1+c2D2+…+ck-1Dk-1+eY

M=i2+a1D1+a2D2+…+ak-1Dk-1+eM

四、研究结果

(一)异地中考政策下的随迁子女教育期望

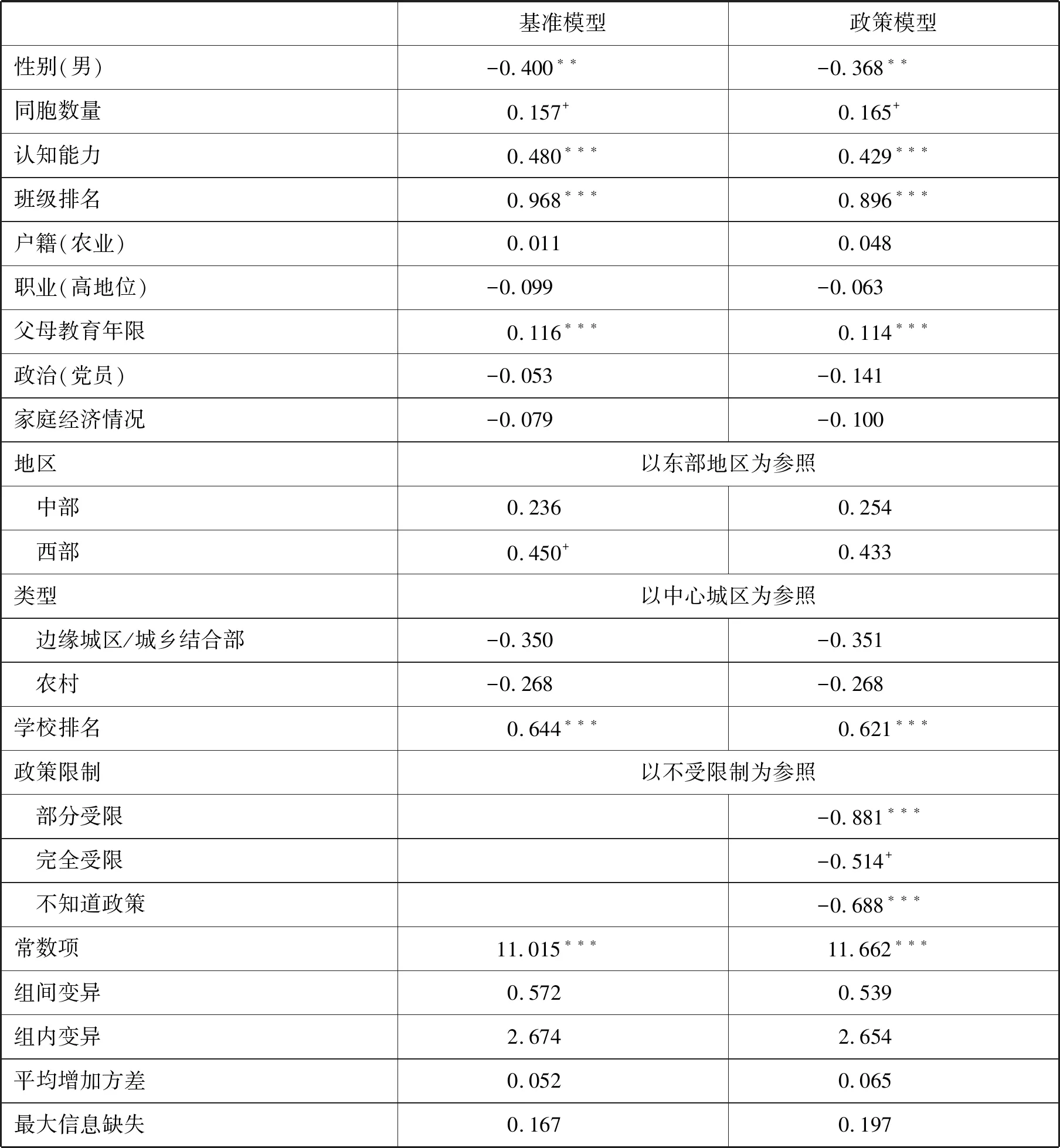

如表2所示,本研究首先给出仅包含控制变量的基准模型。该模型模拟过往的研究思路,即个人、家庭、学校等因素对随迁子女教育期望造成的影响。

表2 不同政策限制下随迁子女教育期望(n=1379)

注:+p<0.1,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,其中组间变异和组内变异在多重插补法中不给出显著性水平。下表相同。

第二列回归结果显示了不同异地中考政策下随迁子女教育期望的变化。相较于不受限制的随迁子女,部分受限的在教育期望上低0.88年(p<0.001)。不知道政策的随迁子女则比其低0.69年(p<0.001)。而完全受限的随迁子女与之相比,教育期望低0.51年,但这种差异不如另外两类群体显著(p<0.1)。因此假设1得证。受异地中考政策的限制,随迁子女的教育期望存在不同程度的降低,但并非政策限制越强,随迁子女的教育期望下降越多。政策限制对那些无法在当地报考重点高中但可报考普通高中的随迁子女影响最大。受政策限制最大的子女尽管也会被影响,但相较之下教育期望要高于部分受限的群体。笔者认为,虽然部分受限的随迁子女拥有在当地报考普通高中的权利,但这些高中很可能是该地区主要用以接纳随迁子女的学校,择校选择上依然有较大限制。如果他们选择了地处边缘地带的高中,其接受的教育与城市其他普通高中的教育相比可能存在较大差距,这种差异会加剧他们在教育期望上的劣势。另一方面,当他们拥有在当地就读普通高中的资格后,回乡读书、报考职业高中等意愿可能会被削弱,一些更好的出路或许在无形中被忽略。而在流入地完全受政策限制的随迁子女,他们可以尽早与父母商讨升学的规划。如果选择回到原籍,他们在高中学校的选择上会留有较大的余地;如果选择留下来,那么至少在职业高中的选择上不存在过多限制。以上原因导致了能报考普通高中的随迁子女,实际接受的负面影响最大。而受限制较大的随迁子女,固然也受到影响,但比前者小很多。

最后是不知道政策的随迁子女,由于该群体并非本文重点,并且其实际情况较为复杂,难以和前三类群体进行有效对比,因而笔者仅做简要讨论。这部分随迁子女可能对学习不够关心,又或是早早做好毕业后不在流入地读书的打算,所以对政策也采取漠视的态度。其教育期望也与不受限制的子女有很大区别,只是这种区别无法用政策因素解释。

综合分析上述结果,以异地中考政策为代表的教育公平问题对随迁子女造成的影响不容忽视。政策给随迁子女带来不一样的教育机会,无形中产生不一样的教育分流。如果机会平等,随迁子女能拥有与本地儿童相同的升学及分流路径,在政策环节他们就不再囿于自身的流动身份,也就对自己的未来有更高的期许;相反,身处门槛过高的政策环境,随迁子女会丧失大量教育机会,使其在与本地儿童的教育竞争中处于先天的劣势位置,从而减弱他们在教育上的积极性,对其未来的发展产生不利影响。由此看来,宏观层面的政策因素是解释教育不平等的重要原因。虽然政策不像家庭与学校因素,直接教导育人,但会通过一系列条目规定影响随迁子女未来努力的方向。

接下来的问题是,既然宏观系统对个体教育的影响确实存在,那么该系统与其他层次的系统又存在怎样的关联?这种关联会不会进一步影响到随迁子女?

(二)异地中考政策下的父母教育参与

表3呈现了不同政策限制下各类父母教育参与行为的基本情况。与不受限制的随迁子女父母相比,在父母监督行为上,不知道政策的在得分上低0.69分(p<0.01);在亲子沟通方面,部分受限、不知道政策的分别有0.58分(p<0.05)和0.50分(p<0.01)的劣势;在父母教育期望方面,部分受限的要低0.76分(p<0.01),完全受限的劣势要低于参照群体1.04分(p<0.01),不知道政策的介于两者之间,低于参照组0.93分(p<0.001)。

从而,假设2部分得以验证,受异地中考政策限制,父母的部分教育参与行为也随之降低。其中最明显的是父母教育期望的下滑,并且政策限制越大,教育期望下滑程度越严重。说明父母面对政策困境时,迫于现实中许多无奈,不得不降低他们对子女的教育期待。除了教育期望之外,亲子间在学习上的沟通也会减少,这种减少在部分受限制的父母中最为明显,而完全受政策限制的也有一定程度的减少。不难理解,当随迁子女正常升学的路径被阻塞时,父母可能会将精力转向其他方面,与子女在学习上的沟通也就相应减少。在学业监督上,父母多少会产生松懈,但总体仍可维持较高的水平,只有不知道政策的父母会明显疏于管教。从上述结果来看,当父母面对异地中考政策对子女的限制时,部分教育参与行为确实会下滑,但这种下滑也不代表对子女不闻不问,该结果可能也反映了父母对子女未来发展的某种迟疑。只有不知道政策的父母在各类教育参与行为上存在明显的劣势,这可能是对子女未来学业抱有不关心的态度所导致。

表3 不同政策限制下的父母教育参与(n=1379)

注:控制变量与上表一致。出于篇幅及本文论述侧重点的考虑,不再具体列出。下表相同

以系统的视角来看,宏观系统中的部分要素与微观系统中的部分要素确实产生了紧密的联系。接下来的问题是,既然系统与系统之间产生了某种关联,那么较高层次的系统对个体产生的影响又是不是通过系统间的关联传递出去的呢?

(三)异地中考政策、父母教育参与及子女教育期望

1.基础效应分析

这部分将遵循前面的分析步骤,首先把父母教育参与行为纳入表2所呈现的模型中,进一步观察在控制父母教育参与行为的情况下,政策限制给随迁子女教育期望带来的影响会产生什么样的变化。

综合参考表2和表4,纳入父母教育参与变量后,异地中考政策给随迁子女教育期望带来的影响明显降低。其中,部分受限的子女与不受限制的差距从0.88年降低到0.56年,不知道政策的与不受限制的差距从0.69年降低到0.31年。与不受限制的子女相比,完全受限的只有0.12年的差距,且这种差距不具有统计显著性。

在前文我们已分析到,随迁子女受到不同程度的政策限制时,其教育期望也有不同程度的下降。进而,这种下降可能是以父母教育参与为中介来完成的,同时父母教育参与程度也可能调节着政策的影响,较高的父母教育参与水平能在一定程度上可能缓解政策的不利影响。

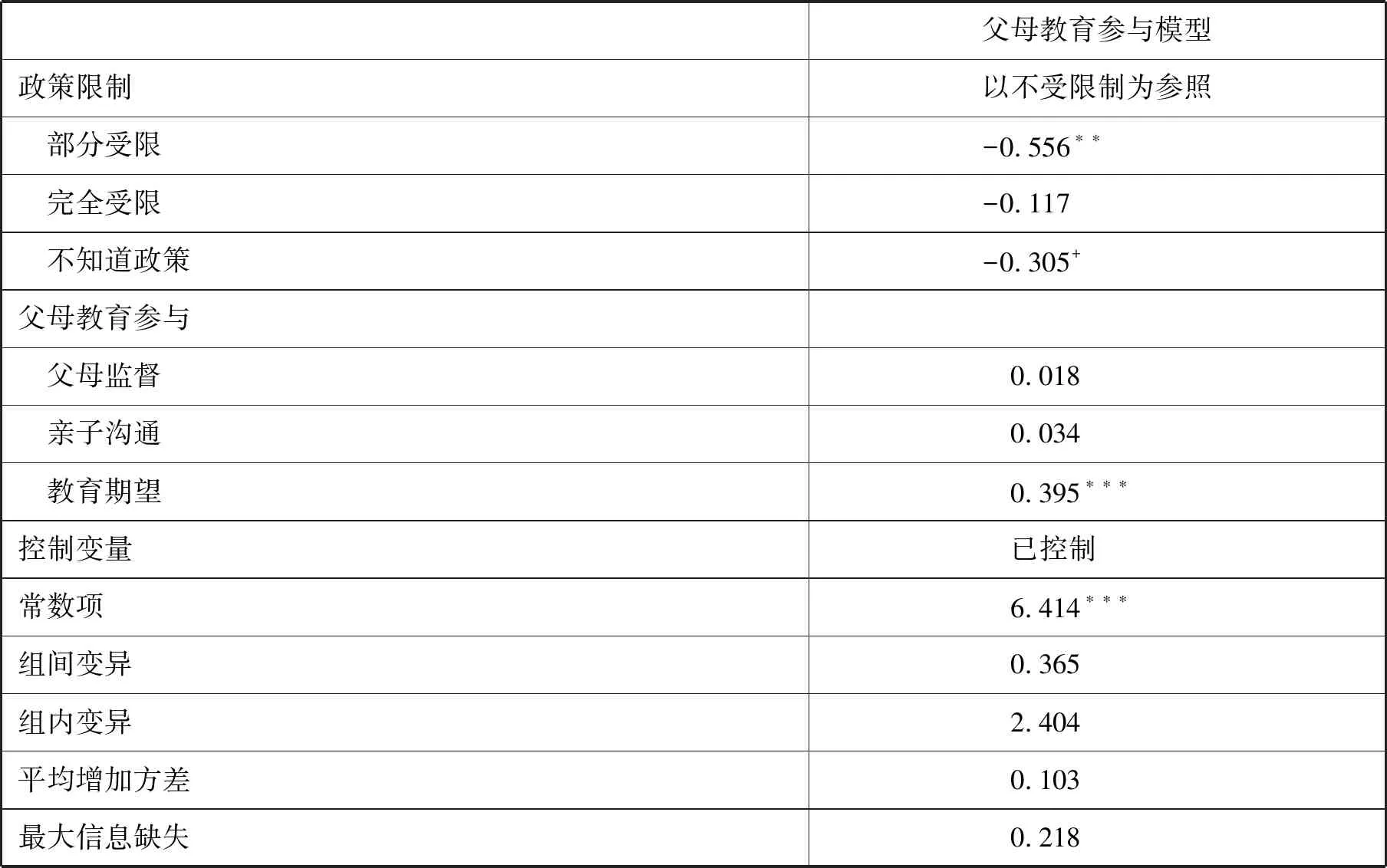

2.父母教育参与的中介作用

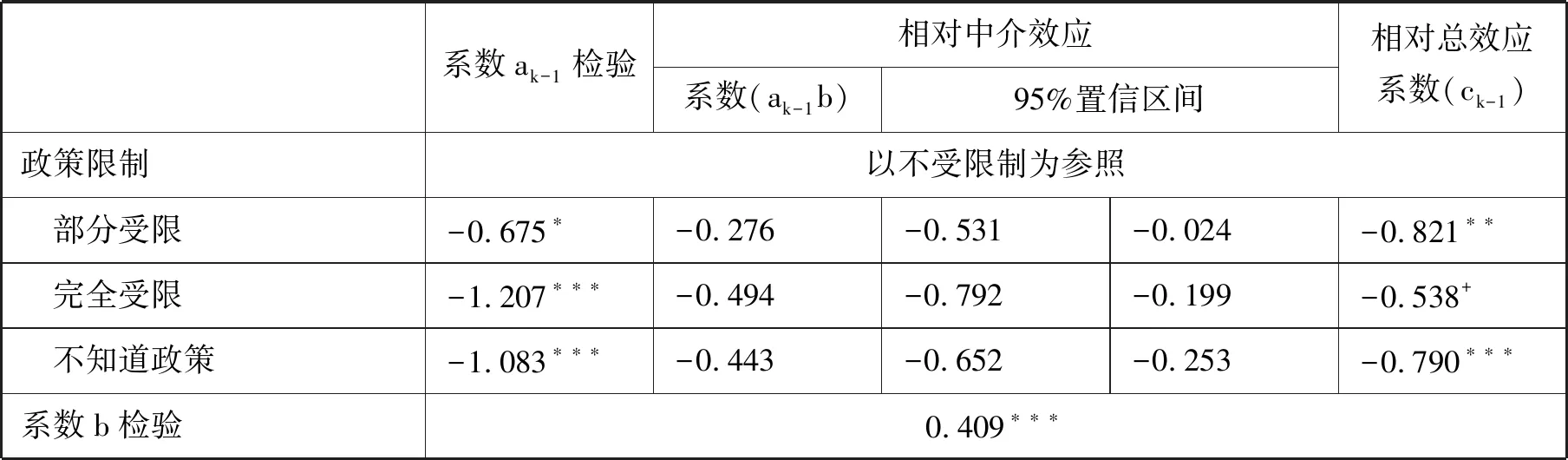

相对中介检验的结果见表5和表6。首先是父母教育期望,以不受限制的子女为参照,部分受限的相对中介的95% Bootstrap置信区间为[-0.53,-0.02],该区间不包括0,表明相对中介效应显著(a1=-0.68 b=0.41 a1b=-0.28)。因此部分受限的子女,其家长的教育期望年限要比不受限制的少0.68年,受其家长影响,这部分随迁子女的教育期望也会随之减少。同时,其相对总效应也显著(c1=-0.82,p<0.01),相对中介效应的占比为33.62%。类似的,完全受限的子女相对于不受限制的子女,其相对中介效应也显著(a2=-1.21 b=0.41 a2b=-0.49)。但其相对总效应只在最低程度上显著(c2=-0.54,p<0.1),相对中介效应的占比为91.82%。最后,不知道政策的子女相对不受限制的子女,其相对中介效应依然显著(a3=-1.08 b=0.41 a3b=-0.44)。其相对总效应显著(c3=0.79,p<0.001),相对中介效应的占比为56.08%。除了父母教育期望之外,表6中列举的父母监督和亲子沟通两个变量,经检验后发现各系数的95%Bootstrap置信区间均包括0[注]90%Bootstrap置信区间也同样包含0。,所以两个变量都不存在中介作用。

表4 不同政策限制下随迁子女教育期望及其父母教育参与(n=1379)

表5 父母教育期望的中介效应分析(n=941)

注:中介效应与调节效应的检验都采用SPSS软件中的Process插件,由于该插件无法综合分析多重插补后的样本,因此只能对缺失变量采用直接删除法。表中置信区间为自助法置信区间。

因此假设3a部分得以验证,异地中考政策对随迁子女的负面影响以父母教育期望为中介实现,且父母监督与亲子沟通都不产生中介作用。中介效应之外,政策带来的直接效应依然存在。当一个家庭面对异地中考政策限制,父母和子女都会受影响。父母对子女的教育抱负不如以往强烈。而认知到父母对自己期待的下降,孩子的内心或许也受到动摇,降低了对自己的教育期望。这种经由父母而产生的连锁反应,影响力不容小觑,甚至可以比拟政策限制带来的直接影响(相对中介效应与相对直接效应的比较,总和为100%)。

表6 父母监督和亲子沟通的中介效应分析(n=941)

注:这里仅列出中介效应的关键参数。其余参数中,系数ck-1及系数b与上表一致,ak-1出于篇幅考虑将其省略,可参考表3系数。

3.父母教育参与的调节作用

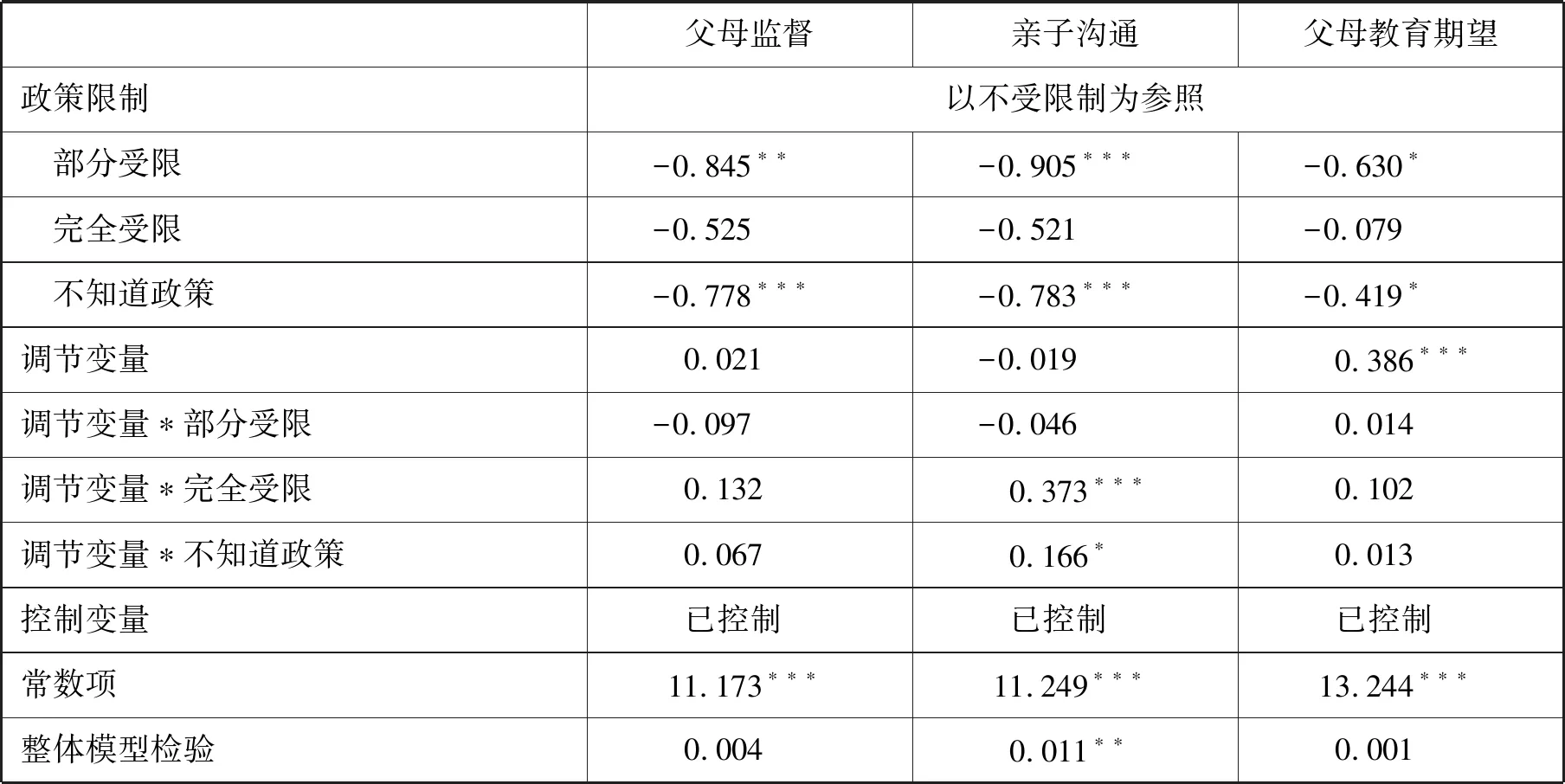

各类父母教育参与行为的调节效应检验如表7所示,表中变量取值已去中心化[注]即变量减去均值,去中心化有利于加强对结果的理解。。可以发现,父母监督行为、父母教育期望均不是异地中考政策与子女教育期望之间的调节变量,而亲子沟通行为能够起到调节作用。具体来说,当亲子沟通与政策限制各种子分类的交互项纳入时,该变量在完全受限的子女以及不知道政策的子女两类人群中系数为正,且系数值显著。这说明亲子沟通能够削弱政策限制给这两类随迁子女带来的负面影响。而从调节效应的整体模型检验结果来看,该效应在0.01的水平上显著,略微提高了模型的解释力度。

由此,假设3b部分得以验证,异地中考政策对部分随迁子女的负面影响可以被亲子沟通行为所调节。该调节作用对受限制最大的子女效果最明显,其次也对不知道政策的有很大帮助。这说明父母与子女在学习生活上的交流能够帮助他们重新树立信心,使他们不会降低对自己要求和期待。同时,调节效应的检验为我们提供了一种解释政策影响为何在不同群体间具有差异的思路。结合假设2得出的结论,完全受限的子女在整体水平上未与不受政策限制的拉开太大差距,亲子间的沟通与交流起到了至关重要的作用。而对于不知道政策的子女来说,他们由于种种原因对升学的前景并不关心,因此想要逆转消极态度产生的影响,就需要父母灌注更多的心血。

表7 父母教育参与的调节效应分析(n=941)

但仍需注意,并非所有的父母教育参与行为都能调节政策对子女造成的负面影响。学业上的监督与教育期望上的高期待对缓解政策压力并无裨益,甚至在某些时候会产生较弱的不良影响。因此父母需要及时把握当前子女身处的政策环境,对子女的教养必须结合该环境的实际情况,在不同情境下迅速调整自己的行为模式。

此外,有一处结果较为特殊。根据表4与表7,父母监督行为与亲子沟通行为对子女教育期望起到的助推作用有限,而父母教育期望则与子女教育期望关系紧密。但该结果与父母教育参与在政策及子女教育期望间所起到的调节作用并不一致。(尽管根据调节效应的原理,两者不必一致。)本文虽然进行了一些初步探讨,但关于这一点的深入原因需要在今后继续探索。

最后,联系到生态系统理论,个体身处不同层次的系统,系统间的交互作用会影响到自身行为。仅仅只考虑单一系统或者是孤立地考虑不同系统对个体的影响都是不充分的,研究中还需要考虑到教育环境系统的多元性与互动性,以得到最准确与最全面的结论。

五、结论与启示

在微观层次的教育获得研究中,家庭、学校、同伴等因素最容易得到学者的关注,而政策的影响力常常被忽视,那么政策对弱势群体的子女究竟会带来什么影响?为什么会产生这些影响?在已有研究中,教育期望被认为是一个综合预测教育获得的可靠指标,因此将其结合教育政策做深入探讨是一个可行的研究路径。

本文基于CEPS 2013-2014基线调查数据,探究了异地中考政策对随迁子女教育期望产生的影响,以及这种影响的途径。研究有以下几点发现:首先,异地中考政策会对随迁子女的教育期望产生影响,但不同子群体受到的影响程度不一样。不满足当地政策,只能报考普通高中的随迁子女是最大的劣势群体。相比之下,普通高中与重点高中都不能报考的随迁子女虽然也被波及,但情况好于前者。其次,异地中考政策也会对随迁子女的父母造成影响。在受到限制时,父母的教育期望以及和子女学习生活上的沟通会减少。就教育期望而言,部分受限的父母要好于完全受限的父母,但在亲子沟通上却相反。而父母的日常、学业监督则只有不显著的下滑。最后,宏观的政策、微观的父母教育参与以及子女教育期望这三者之间存在着因果链。一方面,完全受限的随迁子女在教育期望不至于被拉开太大差距,父母与他们的沟通交流起到重要的调节作用;另一方面,受政策限制的各类随迁子女的教育期望在总体上低于不受政策限制的子女,主要是因为政策先影响到父母对子女的教育期望,从而进一步影响到随迁子女自身。

本文的结论可以带来两方面的启示。其一,该研究可以置于生态系统理论视角之下加以分析。目前,国内相关研究未能将随迁子女教育问题置于复杂的教育环境系统之下来考察,同时还忽视了不同系统之间的互动性,难以有效还原随迁子女的教育实践面貌。而生态系统理论弥补了过往研究的缺陷。该理论认为,个体是处于不同层次系统中的个体,其教育实践行为会被这些系统影响。这种影响是复杂的、多元的、具有互动性的。本文的研究结论支持了这一观点:不同政策情境下随迁子女的教育实践存在着区别,这种区别也在随迁子女与其他层次系统的互动中被再次建构。

其二,本文的研究结论也有一定的现实意义。作为缓解后义务教育阶段随迁子女入学问题的异地中考政策,对他们依然存在着一定的排斥性。随迁子女无法完全在教育机会上享有平等的权利,制度导致了一种强制性的教育分流,这种分流影响了随迁子女对于未来学业的期望,这是政策带来的直接效应。另一方面,随迁子女家庭通常在经济资本、社会资本、文化资本上没有优势。这些家长在高昂的入学成本下,必须仔细权衡各种选择的利弊。出于理性的考虑,他们对子女的教养方式可能会随之改变,这种改变进一步波及到随迁子女。反观同一空间、同等家庭条件下的户籍地儿童,他们完全不需要考虑政策的影响。

而教育期望最终会影响教育获得,异地中考政策给随迁子女教育期望带来的影响会成为随迁子女与本地儿童拉开差距的不利因素。当受到不同程度的政策限制,随迁子女会降低他们的教育期望,进一步对他们的学业成就与教育获得产生影响。而学业成就、教育获得又与随迁子女今后的社会流动紧密相关。长此以往,会再生产该群体已有的不平等地位。所以,本研究的发现也具有重要的启示:第一,营造良好、公平的政策环境对于随迁子女意义重大。目前各地相继出台的异地中考政策也仅是近几年政府初步实践探索后的结果,尚处于不断完善的过程中,除了维护本地学生应享受到的教育资源之外,未来也需要进一步照顾到随迁子女。第二,政府需要努力推进各类学校教育资源配置均等化,努力缩小学校之间的差距。政策限制下学校选择的分流是影响随迁子女教育期望的重要原因,积极提升各类学校的办学质量也是缓解政策影响的一剂良方。第三,随迁子女家长需要提高对子女的教育期望。除积极的言行态度和教育方式外,与教育环境相匹配的教养方式同样能够增加子女的教育期望。从另一方面说,如果父母自身先受政策影响,其子女也难免受到波及,造成连锁反应。总而言之,随迁子女的教育问题不是单靠一方的努力就能改变,必须多方力量协同共进,才能消除那些制约和排斥对随迁子女带来的影响。