王云五系列语文辞书的例证设置研究

刘善涛 王 晓(.陕西师范大学文学院,陕西西安709;.曲阜师范大学国际文化交流学院,山东曲阜7365)

王云五在民国时期主持商务印书馆25年,为中国近代文化和汉语辞书编纂作出了杰出贡献[1]。他主编的《王云五大辞典》(1930,简称《大辞典》)、《王云五小辞典》(1931,简称《小辞典》)、《王云五小字汇》(1935,简称《小字汇》)、《中山大辞典“一”字长编》(1938,简称《一字长编》)、《王云五新词典》(1943,简称《新词典》)等系列语文辞书(简称“王系辞书”)①,涵盖了字典和词典,普通语文词典和新词语词典,小型、中型、大型甚至巨型辞书的不同类别[2]。“王系辞书”的编纂集中处于《新方言》(1907)、《新字典》(1912)、《中华大字典》(1915)、《辞源》(1915)之后,《国语辞典》(1937—1945)、《中国大辞典》(未完成)、《理想的字典》(未完成)、《新华字典》(1953)、《现代汉语词典》(1960)等词典之前,处于中国语文辞书由传统到现代过渡的关键环节,不仅为知识的普及提供了一系列查阅工具,也为汉语语文辞书的现代化作出了巨大贡献。

一个完整的词条一般需要对所释词语的形、音、义、用各方面信息加以完整呈现,例证是辞书编纂中不可或缺的重要结构要素。中外早期辞书都很重视例证在编纂中的积极作用,我国字书较早就开始使用例证,据统计《说文》全书引用先秦古籍为书证的共有1383 条,其中引经1305 条,引其他古籍78 条,包含30 多位名家之说[3]。但综合来看,我国古代辞书因其编纂宗旨的时代局限性,在例证选取和设置方面存在诸多不足,例证只是作为隐含在辞书释义中的组成要素,其独立的结构特征没有得到重视,因此有学者将“书证法”列为古代辞书释义方式之一。

在欧美新学的影响下,西方语文辞书编纂开始脱离传统语文学的束缚,向具有学习性的普通语文辞书转型,辞书例证观也开始发生现代转向。早在19 世纪编纂的拉鲁斯系列辞书中就明确宣称“没有配例的词典只是一副骨架”[4],显示出对辞书例证的重视。1911年出版的《简明牛津现代英语词典》前言中,福勒兄弟将例证的功能归纳为“说明词义”和“区别词义”两个方面,肯定了例证在辞书释义中的积极作用。我国第一部现代汉语辞书《辞源》尽量为所收的汉语原有词配置书证,标明来源和用法。王云五在辞书编纂中坚持将辞书类型和例证设置相结合,因《小辞典》《小字汇》为《大辞典》的简编本,本文即从大型辞书《一字长编》,新词语辞书《新词典》和普通辞书《大辞典》三个方面分别梳理王系辞书编纂的例证观。

一、大型辞书《中山大辞典》的例证研究

在《中山大辞典》编纂之前,我国已经出版了《中华大字典》《辞源》等新型大型辞书,蔡元培、刘复等学者也阐述过编纂大型语文辞书的思想,但对辞书例证的选取和设置情况缺乏关注,只有在《中国大辞典》和《中山大辞典》的编纂计划中才有了对辞书例证的专门介绍。黎锦熙在1934年所作《中国大辞典编纂处第六次总报告书》[5]中对辞书例证介绍如下:

(五)解釋後,次“引證”,次或“舉例”,隨附“按語”。

(六)“引證”即引舊說以證其解釋:先出書篇名(每書除極常見者外,酌加作者時代姓名),並以小字注明其卷數頁次,然後出所引原文。

(七)“舉例”即舉例句以證其用法:先以‘例如’或‘如’字,即出所引原文,其書篇名(亦酌加作者時代姓名) 及卷數頁次均以小字注于原文之後。

(八)“按語”之重要者用大字,如解經之‘注’例;其僅疏明辨正“引證”“舉例”之文者,用小注,如‘疏’例。

(九)每一解釋,或因語法上之習慣,致其用法小有異同者,則詳舉例句,再與分析,以資明辨。

由上可见,《中国大辞典》在单字释义之后有“引证”“举例”和“按语”三个部分,“引证”为前人的训释内容,“举例”为书证,“按语”则是编者对前文“引证”和“举例”的说解,同时对语法功能较为复杂的词语也给予重视,详举例证,辨明用法。

王云五在《一字长编》前有作为前言的《编纂〈中山大辞典〉之经过》一文,其中对辞书例证的数量、选取和设置都有所介绍,并将例证作为辞书体例的一部分,他在对《中山大辞典》的“体例与内容”进行介绍时说道:

(三)每一單字或辭語之解說舉例,多者不下萬字,少者四五十字,平均約八十字。 全書單字辭語合六十六萬, 連解說舉例, 約共五千萬字。

按《辭源》每一辭語之解說舉例平均四十二字。 大辭典均較詳盡,平均每條解說舉例之字倍於《辭源》;而條數當《辭源》之十倍,故全書分量約等於《辭源》之二十倍。

《中山大辞典》以当时已经出版的大型辞书《辞源》为对比对象,指出了其例证选取的数量和规模,进而也明确了例证设置的丰富性及对字词释义的重要性,同时在对汉字形音义的处理中王氏做出了如下规定:

〈一〉一字有意义多项者,归纳为若干项,每项各以数字记其排列之次序。

〈二〉各项释义均举引例。举例有数则时,以出自最大之书籍者首列,余依书籍之先后,顺序排列。

〈三〉举例注意下列各点:(1)书名及篇名,(2)注释者姓名,(3)同一释义而举例有多种时,纵的方面,选最先见之例,横的方面,选最常见之例。

〈四〉各项释义之排列,按其首列之例定先后。

〈五〉方言俗语等,出自各志书及其他近人著作或杂志报章者,概视为最近之书,列于群书举例之最后。

相比黎氏对《中国大辞典》的说明,王氏的规定更为详细,王氏将义项和例证作为互相参证的两个必要组成部分,义项下均设例证,个别义项下还会设置多个例证,其中包括黎氏所谓的“引证”和“举例”,并且注明例证的来源,以便读者与原书加以查找和比对。同时王氏首次从纵横两方面明确指出了大型辞书例证排列的历时顺序和频率顺序,对方言俗语的例证设置也进行了说明,扩大了辞书释义和取例的范围,指出了例证在说明词义源流上的参考价值,也使辞书编纂有据可循。

《中山大辞典》的例证处理方式对后世大型辞书的编纂产生了积极影响,《中文大辞典·凡例》“词汇解说,各附载其出典与引例”,“每词汇之例句,依经史子集及其时代之前后为序,先以恰当之语句解释,再引例句”;《汉语大词典·凡例》的例证“一般均标明时代、作者、书名、篇名或卷次章节,并按时代顺序排列,少量以现代通行语作例证的,只出例句本身”;《汉语大字典》第一版凡例对例证的介绍和设置都较为简略,第二版凡例中加以充实,字典“引证包括书证和例证,引证时先引书证,后引例证,引用例证力求源流并重,每一义项的例句一般为三个,第一个为时代相对较早的例句”,“引证标明书名、篇名或卷次”,后世大型辞书在例证设置上更为规范、明确,但从整体上看,其例证设置的基本原则与王氏一致。

下面我们以“一”字“单独”义为分析对象,对比各辞典对其处理状况,以期对王系辞书的例证设置状况有所了解。1932年刘复所作《释“一”》[6]虽是对“一”字头的释义探索,但整篇行文更像是一篇论文,而非按照辞典格式进行编排的词条。黎氏1934年所作的《中国大辞典初稿样本》也仅以“巴”字头为例简单举样,样本只有一页,按照辞书编排格式分别介绍了“巴”的字形和读音演变,以及五个义项及例证,但样本本身并不完整[5](158)。对“一”字较为完整的释义在《一字长编》及其之后的大型辞书中逐渐完善成熟。在《一字长编》中“一”字义项共58 条,现仅举一例:

[45]獨也。 或讀若束。

方言十二:“一,蜀也,南楚謂之獨。 ”章太炎新方言釋言:“方言:一,蜀也。廣雅:蜀,弌也。管子形勢曰:抱蜀不言,謂抱一也。 蜀音市玉切,音小變則如束。 福州謂一為蜀, 一尺一張一百一千,則云蜀尺蜀張蜀百蜀千,音皆如束。 ”(《一字长编》)

八○犹獨也。 〔方言、十二〕:“一、蜀也、南楚謂之獨。 ”〔章太炎、新方言、釋言〕:“方言、一、蜀也。廣雅、蜀、弌也。管子形勢曰、抱蜀不言、謂抱一也。 蜀音市玉切,音小變則如束。 福州謂一為蜀、 一尺一張一百一千、 則云蜀尺蜀張蜀百蜀千、音皆如束。 ”(《中文大辞典》)

❻單獨。 《方言》第十二:“一,蜀也,南楚謂之獨。 ”郭璞注:“蜀,猶獨耳。 ”戴震疏證:“《廣雅》:‘蜀,弌也。’《說文》云‘弌,古文一。’《爾雅·釋山》‘獨者蜀’郭璞注云:‘蜀,亦孤獨。 ’”(《汉语大字典》第一版)

❾單獨。 《方言》第十二:“一,蜀也,南楚謂之獨。 ”郭璞注:“蜀,猶獨耳。 ”戴震疏證:“《廣雅》:‘蜀,弌也。’《說文》云‘弌,古文一。’《爾雅·釋山》‘獨者蜀’郭璞注云:‘蜀,亦孤獨。 ’”南朝梁蕭統《示雲麾弟》:“爾登陟兮一長望,理化顧兮忽憶予。 ”唐杜甫《秦州雜詩》:“煙塵一長望,衰颯正摧顔。 ”元薩都剌《宿經山寺》:“野人一宿經山寺,十裡松聲半夜潮。 ”(《汉语大字典》第二版)

《一字长编》首先说明了该字的释义和方言音,然后另起一段说明该字的最早书证,并且引用章太炎的研究再次论证了“单独”义成立的确定性,最终说明了福州话中“一”的方言音和用例。《一字长编》的这种处理方式直接成为《中文大辞典》的独立义项,《汉语大字典》和《汉语大词典》的举例更为充实完备,例证的历时性更强,但其释义和原始例证与《一字长编》一致,由此也能看出王氏大型辞书在释义上的进步性和影响力。

二、新词语辞书《新词典》的例证研究

按照不同的标准,辞书例证可以分为不同的类型,不同类型的例证在辞书编纂中又发挥着不同的作用。按照辞书例证选取和设置的不同来源,大致可以分为引例、自编例和半引半编例,来源不同,例证的作用和所呈现出的语体色彩也不同。根据例证在词语语源说明中的作用又可分为提示语源的例证和不提示语源的例证;根据例证的语体色彩分为书面语例证和口语例证;根据例证所呈现出的语言单位类型又可分为词例、词组例、小句例三种。从上节的分析中可以看出,大型辞书的例证重在对字词义项的历时梳理,探明字词发展的历时脉络,条目信息的丰富程度和规模都比较大,因此在例证选取上较为重视引例,语源例证,书面语例证和词组、小句例证,这一点在《一字长编》中已经有所体现,后世辞书更为完备。

对于新词语辞书和普通语文辞书来说,例证的选取和功能有所差异,《新词典》的编纂蕴含着王氏对国人新名词认识的纠正,同时也是对汉语和汉文化的尊重。王氏指出:“近来国内流行的许多新名词,国人以为传自日本者,其实多已见诸我国的古籍。日人的文化本由我国东传,久而久之,我国随时代之变迁而不甚使用者,日人却继续使用……近数十年间又由日本回流于我国,国人觉此类名词之生疏,辄视为日本所固有。似此数典而忘祖,殊非尊重国粹之道。”鉴于此,王氏在自序中述其“得睱辄就所藏《佩文韵府》摘取看似新名词之同语,述其来源,并附以今古不尽同之释义,计得三千七百余条,汇列一册”,终成《新词典》,用实际行动更正国人对新词语认识的不足。

根据《新词典》的编纂宗旨和辞书中词语条目的语料来源,词典在对原有义项和新义项的例证设立方面体现出较为显著的差异。对于原有义项,王氏在参照《佩文韵府》的基础上对其加以举例,注明古籍出处,例证类型为引例、书面例和小句例。而对于新生义项,在义项前标“[今]”,义项后配有简洁的自编例,口语性较强,如:

三、普通辞书《大辞典》的例证研究

以《大辞典》为代表的王氏普通语文辞书因收词类型的多样性和辞书编纂的完整性,辞典在例证设置上也体现出较为多样的特点,概括起来主要有如下四点:

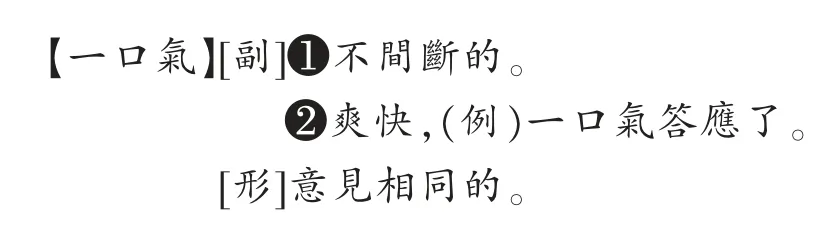

(1)例证设立条目单位的多样性,《大辞典》既为单音节字目设立例证,也为双音节和多音节词语设立例证,如:

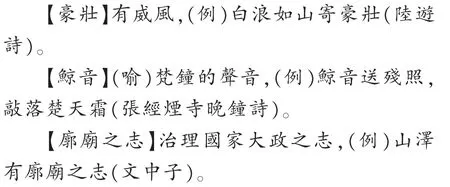

(2)例证自身类型的多样性,从例证所呈现出的语言单位类型来看,单字条目以词例和成语例为主要形式,多字条目则词组例和小句例并用。对于口语性较强的词目以自编例证为主,对于书面色彩、文化色彩较强的典故词语则使用古代辞书的引例,以示其源,如:

(3)例证语言通俗易懂,对俗语词、方言词也设置例证,这与古代辞书,甚至同时期的其他语文辞书相比都显示出一定的时代进步性,如《大辞典》将书面性否定副词“勿”释为“[副]不要,(例)非禮勿言=不要說非禮的話”,该字释为“不要”已经体现出释义语言的口语性,同时还对例证“非礼勿言”加以解释,体现出辞典释义和举例的通俗性。 双音词目“老大”释为“[副]很利害的,(例)老大的吃了一驚”,义项口语性较强,例证也为通俗的自编例证。 再如“土:[形]不合时尚的,(例)土里土气”“便:[助]就,(例)老鼠见了猫,便害怕起来”“一發:越加,(例)這樣他一發不願意了”“橫豎:無論如何,(例)橫豎都是你的” 等都体现出例证语言的口语性和通俗性。

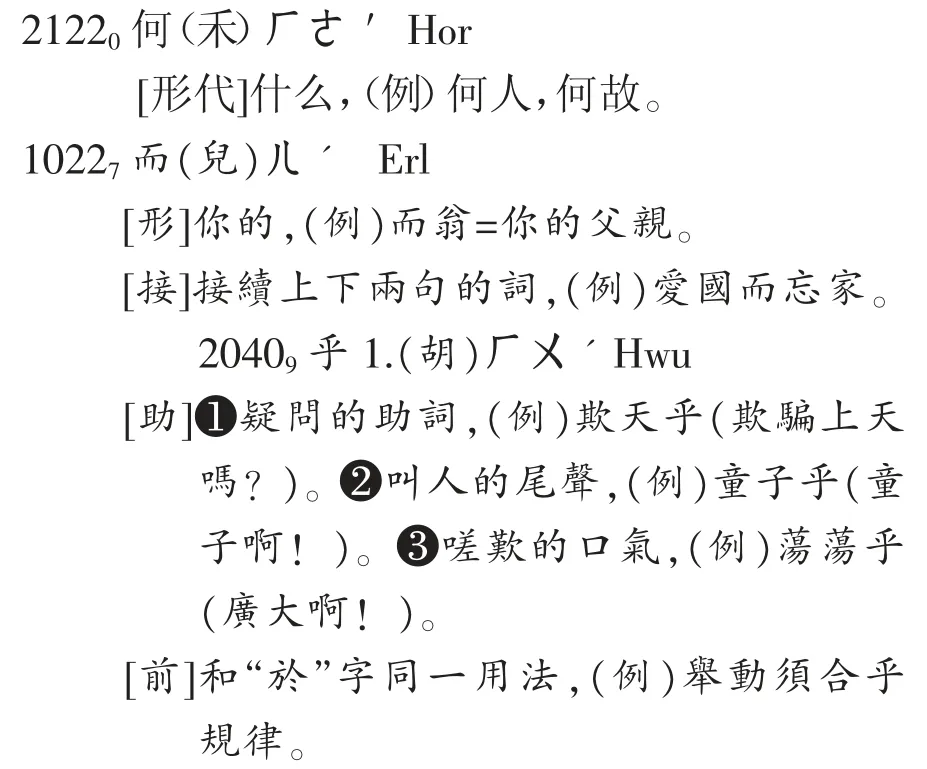

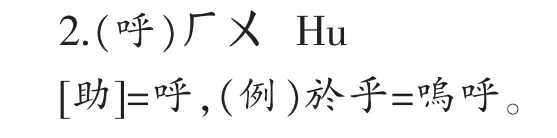

(4)注重虚词例证的设置,虚词因没有实在的词汇意义,语法功能义较强,多依附于实词或语句,因此例证的设置就显得尤为必要,如:

《大辞典》不仅为虚词标明词性,例句例证,并附有对例证的白话释义,以便读者理解运用。王系辞书的编纂始于中国现代化语文辞书发展的初期,普通语文辞书的主要服务对象为初中级教育水平人士,辞书例证逐渐摆脱了传统引例的束缚,口语性的自编例证逐渐增多,词例的现实性和时代性逐渐凸显,体现出一定的进步性,但也存在不足,如:

(1)例证数量不高,单字与多字条目例证数量不协调。在《大辞典》样本数据库中的4288 个条目中只有266 个条目设立了例证,占总条目数的6.2%,比重偏低。同时,将单字与多字条目的例证数量对比可知,前者共计242 条,占例证条目数的90.98%;后者只有24 条,占9.02%,比重悬殊较为显著,由此可知《大辞典》中的例证类型以词例和成语例为主要形式,自编的短语和小句例比例不高,还需进一步完善。

(2)对例证的界定存在不足,个别条目下存在不是例证的举例,如:

上述例证设置的根本缺陷在于将释义中的举例和例证的用例混为一谈,所设例证并非是体现被释条目意义和用法的用例,而是补充释义的举例。《大辞典》在部分条目的释义中用“如”补充说明有关事例,如“弦索:有弦线的乐器,如琴筝琵琶之类。”“类书:我国旧日的词典,或按字分,或按类分,以便于检查,前一种如佩文韵府等,后一种如太平御览等”。这种处理方式较为妥当,上述条目则略显不足,体现出编者对字词例证认识上的不足。

(3)例证的随意性,例证用词与被释词目、词性标记和义项解释不能较好地形成对应关系, 以致所举例证不仅不能体现被释词语的意义和用法, 反而会造成字词理解和使用上的困难,影响到辞书例证的质量,如“阨”释为“[名]險地,(例)閉關據扼。 [形]❶阻塞,(例)阨窮而不憫。❷窄狹,(例)阨隘。”该字名词义中所举例证显然存在“阨/扼”的字形错误,形容词义❶中“阨窮而不憫”之“阨”为“困厄、困苦”义,义例不符。《大辞典》对“亡”字设立动词义项“❶失了,(例)亡羊”,形容词义项“❷失了的,(例)亡国”,后者的词性、义项和例证显然不符,应和前者的词性和释义一致。

在例证设置方面,王氏将辞书类型和例证配置相结合,不同类型的辞书在例证设置上有所差异,体现出辞书例证设置的类型差异。《中山大辞典》为大型语文辞书,为了较为完整地展现字词意义的演变脉络,义项之后都配有例证,内容丰富,数量庞大,以文献引例为主,按时间顺序排列,并标明例证来源,以便读者查检核对,这种做法在后世大型辞书的编纂中得以沿承。《新词典》主要收录新近产生或流行的词语,它分为旧词新义和新造词两种情况,前者多用引例,并标明出处;后者的口语性较强,则多为自编例,词语类型不同,例证配置各异。《大辞典》为中型语文辞书,收词类型较为多样,词例、短语例、小句例、引例、自编例类型不一,这种特点在当代辞书中也有所体现。王系辞书能够较好地根据不同的辞书类型设置例证,丰富和完善了辞书例证设置的体例和手段,为现代辞书编纂提供了参考依据。

①王云五一生所主编的汉语语文辞书总计6 本,另有《王云五综合词典》(香港华国出版社,1950),系《大辞典》《小辞典》“合并统编”(自序),不在本研究之内。