朱德群:复兴的气韵

许娜

爱的驱逐

古希腊哲学家说过,一个人的性格史即他个人的命运史。而在朱德群的命运里,还要再加上父亲的性格。

朱德群出身于江苏一个知书达理、喜好丹青的中医世家。其父朱汉山是位乡野医师,同时也是一位大隐隐于市的高士——曾用独创秘方推翻过海外医学博士的治疗方案;他为朱德群挑选的私塾画师,其画作得到过潘天寿的由衷赏识。朱汉山敏锐地察觉到,朱家世代生存之地的局限性——孩子们在这里,势必和村人一样生命活动半径终老不超过百里。他对三个儿子说:“土地,固然是庄稼人的命根子,但它是死财富,遭到天灾人祸可能全部丢失了;如把钱用在求学上,那就是有了活宝贝。”这个开明的父亲还悟到了“树挪死、人挪活”的道理,他说:“要做到‘青出于蓝胜于蓝,最起码是让你们走出去。孔子說,‘父母在,不远游;我在,就要送你们去远游,把家产全用在你们求学远游上!”

在多数旅居海外画家的作品中,乡愁占据了多数主题。朱德群的画中却很少有此意境——这是一个主动迁移者和被迫流浪或流亡者的根本心理区别。

父亲的这一念,决定了朱德群和白土镇上绝大多数同代儿童截然不同的命运。

不过,世事从来都不会百分百地向着预期的目标发展。离家的朱德群显然与父亲的期望背向而驰,他很快迷上了篮球。他左手运球出奇地娴熟,右手投篮又异常精准,左右开弓加上超过1米8的身高优势,俨然有一代球星的气派。不料,一场不经意间惹下的横祸,让朱德群很不光彩地退回了山沟里:身为中锋的他和其他队员们一起做了一件“土匪年龄段”的孩子们最难避免的事情——他们张贴出谴责校长的声明来表达对学校的不满。校长当众被辱后勃然大怒,严厉惩处了这群嚣张叛逆的学生:凡在声明上签字者,一律开除学籍。所幸的是,他的命运又一次被父亲更改了。个性强硬、脾气暴躁的朱汉山看完通知书,并没有责备儿子,他一言不发地把通知书交给朱德群看了一遍,就再没提这事了。好在那时没有个人档案记录这一说。就这样,朱德群的学业在父亲的操办下还是得以顺利完成。不过,这件事让朱德群铭记终身。八十五岁时,他依然感慨万千,说父亲当时这么做,表明对自己仍有信心,并未就此认定他是“朽木不可雕也”。

人生飘忽如云雾,多向如迷宫。生命的趣味,就在于从生到死都在不确定中展开,又在不确定中结束。就如朱汉山对儿子事业走向的抉择与干预,初中毕业后,朱德群面临专业选择。他被一致看好报考上海体育专科的篮球专业,可父亲发话了:“念体育,年轻时还有发展,年龄稍大就不行了。不如去学绘画,我看你很有潜质,学成了可以画一辈子。”

少年峥嵘

1935年的夏天,朱德群带着父亲给的十几块大洋到杭州艺专学画画,那是当时中国最前卫的学校。学校学习氛围很浓,人人都是“画疯子”。奇怪的是,校规却封建无比:不准男女生有任何接触,连话都不能讲。

入学第二年,吴大羽负责教授朱德群班上的素描课程。吴才气过人、目空一切。对课堂上画得好的学生不遗余力地讲解,极尽鼓励之能事;对不看好的学生则很淡漠。他对朱德群的欣赏是显而易见的。朱德群每天都去西湖边写生,风雨不误,如果某天朱德群没有把画缴给他批看,吴大羽便“神色顿显失望”。有次,他感到朱德群习作中有取巧趋势时,就狠狠批评道:“作画要老实,不要卖弄小聪明、不要出风头。在校六年,能画出一副可看的画就够了。”这一当头棒喝,成为了朱德群一生长鸣的警钟。后来,朱德群的老友、著名书法家、雕塑家熊秉明提起他的书法时说:“我看德群写字,写完一张几十、几百字的书法,只要发现有一笔败笔他就毁掉,我对他说,败笔按照精神分析法,往往是新风格的诞生处。他不听。他就是这么个顽固追求完美的人。”

和朱德群一样顽固的还有吴冠中。两人在军训中相识。因同样天资聪颖、性格倔强而 “臭味相投”。 那时,不少同学称呼他俩为“栓在一个槽子上的叫驴”。一次,吴冠中看到朱德群在学油画,他也想尝试,朱德群就把工具、颜料交给他。并交代白色颜料是调好装在雪花膏瓶子里的。傍晚回来,他闻到画上有股奇香,很纳闷,一问才知道,吴冠中拿错了瓶子,把真雪花膏当成了颜料。

他绘画的出发点往往是追念一个记忆中的风景,或来自一句诗词的启发,然后用画笔译成有创造性和想象力的绘画语言……

动荡年代,求学并不只有有趣的记忆,也夹杂不少惊险的细节和流离失所的悲痛。1937年,日军陆续占领了中国的半壁江山,学校不得不转移南下,朱德群在西子湖畔做“画痴”的生活被逼近的战火摧毁了。这时,这些象牙塔中无忧无虑的学子们才目睹难民潮涌、伤兵载道的国破家亡的惨像。当时坐火车根本不用买票,只要爬上去就成。朱德群和同学爬上了火车头两边,紧抓栏杆。滚烫的火车烧煤炉几乎将面孔烧焦,而被冷风狂吹的那一面身体却被冻僵。随便一个拐弯和速度骤变,都有可能被摔下万丈悬崖。日晒夜冻几天后刚到达目的地,又遭遇劫匪洗劫。大家钱财被劫掠一空,衣服被剥走,很多人连吓带冻都病倒了。万幸的是,老师的裤子口袋里尚有部分搬迁费躲过了劫匪搜身——劫匪不认识西装,只搜了腰下口袋,后面的两个则漏掉了。

学校西迁至昆明,与北平艺专两合并,校长更换为反对现代艺术的藤固。艺术上的保守与门户之见,使得流亡教学雪上加霜。此时,父亲的帮助又一次派上了用场。有先见之明的朱父似乎预见了儿子将要有大的变动似的,在艺专搬迁前夕给朱德群寄来了一大笔钱。这是他对儿子的最后一次爱的支援。朱德群并没有用它来买任何逃难日需品,而是把全部钱孤注一掷地买了一大箱颜料。战时颜料短缺,这份储备供他画完了“抗战八年”!在八千里路云和月的迁移中,他把中国的半壁河山都收录进了800多张素描和油画中。

抗战胜利后,因携带困难,朱德群将八年所画的油画作品全部留在重庆住所里,结果都不幸丢失了。在返回南京途中,又遇到船难。虽侥幸保住了性命,但随身携带的八百张素描却葬身鱼腹。更大的伤痛是,白土镇被日军飞机狂轰乱炸,家里收藏的唐寅、仇英等人的名画以及朱德群在杭州的500幅写生和习作全部被毁,父亲也因此被气病。不久后就去世了。

飞得更高

然而,除了频繁的逃亡和无尽的伤痛离别。战争也给了朱德群“禍兮福所倚”的赠予。它把29岁的朱德群从南京抛向了台北。为他日后在艺术苍穹飞得更高、更远提供了充分条件。

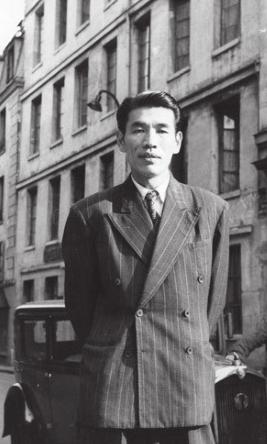

1949年春,心情烦闷的朱德群去妻兄所在的台湾高雄散心。高雄的春天,凤凰树花开绚烂、椰影拂动,暂时稀释了朱德群心中的烦忧。紊乱的人流碰撞中,朱德群邂逅了一位在台北一所大学任校长的故友。当他得知朱德群处于待业中时,便向他下了聘书——在建筑系教素描。虽是杀鸡用了牛刀,但朱德群算是勉强找到了维系基本生存的饭碗。

朱德群相貌敦厚、性格直率坦诚,在台湾,油画、国画双管齐下的他比只会油画的艺术家更受到官员、名流的青睐。中央党委秘书长狄君武、贵州大学校长张延修、台湾负责文化的最高官员张道藩,艺术家黄君壁……这些艺术界、学界、政界人物都对朱德群十分推崇,并为他撰文评论,这在台湾当时实属罕见。1954年,朱德群在台湾举办了他的首个大型个人画展,获得巨大成功——展出五十二幅画作,卖出五十六幅——其中四幅是预定。一共卖得了三千多美元,徐悲鸿的前夫人蒋碧薇也给朱德群赞助了四百美元。然而,著名老文学家苏雪林的一篇赞美文字,把朱德群压抑到心灵底层的一个冬眠了的神往惊醒了。老作家写:“……他不但是塞尚的私淑弟子,还是塞尚升堂入室的弟子了。”朱德群思忖,目前台湾只能接纳到塞尚,再向前走,要么被诅咒扼杀,要么是克隆别人。于是,他决定放下了已有的教授职位与名望,只身赴法求学。

在异国求学途中,从来不懂浪漫的朱德群意外地在印度洋上坠入了爱河。

他遇到了自己的学生——23岁的大家闺秀董景昭,朱德群班上画画最好的两人之一。正在台湾师范大学三年级读书的董景昭,刚刚获得西班牙皇家艺术学院的奖学金前往马德里留学,此刻正因晕船而趴在船舷边呕吐。朱德群关切地上前去帮忙。这让素来就对他有好感的董景昭感动不已,两个人在短暂相处中萌发了爱意。董景昭的的父亲董彦平,来台湾前是东北安东省省主席。他对这个惟一的女儿非常疼爱,视若掌上明珠。听闻女儿要嫁给一个年长她十二岁、已离过一次婚的有妇之夫后勃然大怒,严令她立即转学,到德州州立艺术大学重新注册学习。董景昭不得不挥泪告别了朱德群。这时,朱德群拿出了对待艺术的执着劲儿来追回爱人。他一天一封信,并表示要跟去德州,最终董景昭违抗父令回到了朱德群身边。

爱的剧本虽然有点悲剧性,但是,从第二幕就开始转成艺术上的喜剧了:1956年,朱德群以热恋中的董景昭为模特儿画的《景昭肖像》在巴黎大皇宫举办的春季沙龙上获得了荣誉奖,第二幅《景昭肖像》又在下一次春季沙龙上获得了银质奖。他的古典写实作品开始引起了人们的关注,并奠定了他在法国奋斗的基础。这两幅画也成为朱德群20年古典写实绘画的终结。不过,这次自我测验后,朱德群从此就不再参加沙龙艺术展了,而是更加自信地潜心绘画。

“留名、被人记住这种事,我真的无所谓。我主要精力是要集中在画画上面的。我这一辈子什么事也没有做到,就这件事做到了。”——朱德群

到巴黎的头一年,朱德群一样遇到了社会地位坠落和失语症这两种“痛苦的地雷”。他不擅长交际,连汉语都不善辞令,就更别说是法语了。可他照样在一年后进入了巴黎著名画家的行列,作品被东西方主流文化所激赏。巴聂—一一位曾为抽象画的开山鼻祖康定斯基举办过其一生中第一个、也是最后一个画展的传奇人物,评价朱氏作品时说:“他绘画的出发点往往是追念一个记忆中的风景,或来自一句诗词的启发,然后用画笔译成有创造性和想象力的绘画语言……”而他对朱德群的亲自登门拜访,就显得极有份量了。魔幻现实主义作家马尔克斯,《百年孤独》的作者也视朱德群为同道中人,认为朱德群的艺术亦属于生命和宇宙的魔幻现实主义。

让朱德群决定尝试抽象艺术的是巴黎的街道。独行时,他常会观察起这些有趣迷人的墙“画”来。从无象中读出有象,是中国特有的“自然景观中的人文景观”艺术解读方式。外国人则缺乏这样的审美意趣。所以,朱德群的第一幅画就开始了用宋人画山水云雾的方式来表现巴黎的街景。那时,他下榻于拉丁区中心地带洛蒙街上的一家旅馆里。5月的巴黎细雨蒙蒙,整个城市城笼罩在灰色的雾气中,他便在他的第一幅抽象画中表现了这一切。这幅画的画面反差很大,突出了黑色和土地,这是朱德群内心的缓慢革命。从这时起,对朱德群而言,常规的摹写已经成为过去时,取而代之的将是感性的现实。可喜的是,这幅画的诞生时机千载难逢——这个时候正是五十年代新一波带有东方色彩的抽象主义大行其道的最佳时期。潘玉良、常玉们来得太晚,而凡高之流,又走得太早。朱德群不早不晚,扎扎实实地碰了个正着。

坚持自己

幼時,朱德群喜欢看白土镇的养鹰人驯养苍鹰。被网捕捉到的苍鹰起先不吃不喝,以示烈性。此时,养鹰人便将苍鹰的眼睛缝合,放入黑屋,只给一盏小油灯。微弱的光和五六天的饥饿,把苍鹰威武不屈的野性给消磨掉了。这时再拆掉眼线,用食物刺激驯化后,苍鹰就会乖乖地变成不断出征的猎手。

少时的朱德群曾为此震颤不已,但懂事后也为苍鹰感到不齿,怎能轻易变节呢?朱德群是个意志坚定的人。当年在报考艺专时,有四所学校可供选择,他坚持选了难度最大的杭州艺专。而读了杭州艺专后,尽管篮球场就在他们教室的门口,可他两年都没有进过球场——因为他偶然发现,打篮球会使得自己在绘画时出现手抖现象,因此他再也没有摸过篮球。有一天,班里的几个同学在打球,球从他的脚边滚过,他传了一下,刚好被一个体育教员看见了,教员非常希望他能打球。朱德群回答,为了画画,他必须放弃打球。朱德群原本是个嗜酒如命的人,尤爱喝擦根火柴就能点着火的60度中国烈性酒,其海量在杭州、重庆、台北、巴黎从未遇到过可以匹敌的对饮者。到了盛产美酒的法国,酒量自然是更上一层楼了。可是,当他有一次患上剧痛的带状疱疹,听医生说喝酒会加剧病症时,就立即戒酒了。再后来,麻将、围棋这两样费心费神并侵占绘画时间的爱好也被他从日常生活中删除。他的全部生活和心思都放在作画这一件事上了。

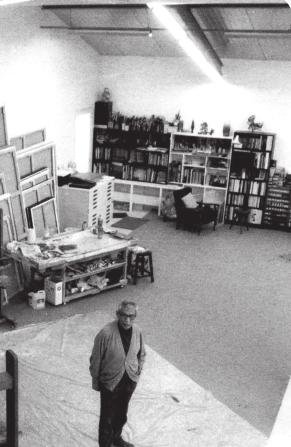

在多数旅居海外画家的作品中,乡愁占据了多数主题。朱德群的画中却很少有此意境——这是一个主动迁移者和被迫流浪或流亡者的根本心理区别。他的画室异常整洁,他认为满地脏乱会钝化自己对色彩的敏感性。于是把自己的和朋友的画全都背向而立,以保证在绘画时让每幅作品都远离自己和别人。可连最能出彩的乡愁都不画,那朱德群的特色又在哪呢?艺评家一致认为,他的画有色彩韵律感。这可能跟朱德群听音乐一放就能持续二十四个小时有些关系。朱德群擅于在错综复杂的线条间介入些造型元素,这些元素往往是用很浓厚的原料画上去的小方块形体。看上去虽不甚符合古典透视,但十分严谨,能构成一种多元性视觉空间。这也是朱式风格的显著标识。他让这些小方块有致地分布在画布上。再经由光线转折、蜕变、形成光源,使光线从画块中发射出来,同时来构成画面的空间和结体。这种综合性的特征,在他每幅画中都可找到。远看,是西洋的建筑型风貌,近看,半透明的油彩又是宣纸特有的神采。大刀阔斧的挥写中,洋溢着中国墨趣和笔韵的时代性,这是最令西方可遇而不可求的风采。

1999年,法兰西学院为两年前评选出的院士举行加冕典礼。在学院的圆拱会议厅内,七十九岁的朱德群身穿特制的拿破仑时代的绿底金线刺绣院士大礼服,在法兰西共和国仪仗队的击鼓致敬声中登上神圣的讲坛,接受了象征法国国宝级荣誉的法兰西院士宝剑——一把由法兰西院士、著名雕塑家亚贝尔·费洛专门为朱德群设计的“法兰西院士宝剑”。那是一具由无数细长的钢条组合而成的、呈放射状造型的意念性雕塑,奇特的张力与朱德群的艺术特性不谋而合。古琴大师游丽玉,演奏的中国古乐《高山流水》随后响起……

对这次评选,朱德群是这样理解的:“留名、被人记住这种事,我真的无所谓。我主要精力是要集中在画画上面的。我这一辈子什么事也没有做到,就这件事做到了。”这时的朱德群像个长跑运动员,他把能量都蓄积在了最后的冲刺时刻。现在,他终于等来了一生中荣耀的时刻。

(注:《复兴的气韵》为朱德群2003年创作的巨幅作品,也是他绘画生涯中的代表之作—。)