高中英语阅读课如何将思维和评价贯穿教学活动始终

——以Unit 5 The Band That Wasn't 为例

罗锦虹

引言

《普通高中英语课程标准(2017 年版)》(以下简称《课程标准》)提出了指向学科核心素养发展的英语学习活动观。《课程标准》还明确指出作为学科核心素养之一的思维品质目标是学生能辨析语言与文化中的具体现象,梳理、概括信息,建构新概念,分析推断信息的逻辑关系,正确评判各种思想观点,创造性地表达自己的观点,具备多元思维的意识和创新思维的能力(教育部2018)。

依据《课程标准》,教学评价应贯穿教学过程的始终,体现在教学实践的各个环节,既包括多途径收集信息的过程,又包括针对教学实践的各类反馈信息。基于英语学科核心素养的教学评价应以形成性评价为主并辅以终结性评价,注重评价主体的多元化、评价形式的多样化、评价内容的全面性和评价目标的多维化(教育部2018)。课堂评价要突出学生的主体地位,对照目标和活动来设计,并贯穿活动始终(张秋会、王蔷,等2019)。

因此,如何落实《课程标准》对思维品质培养目标的要求,实现教、学、评一体化,是实际教学中亟待解决的问题。

在2018 年3 月北京市高中英语学科课程标准培训研讨会暨河北容城(雄安)高中英语教师学校听课研讨活动中,笔者上了一堂研究课,教学内容为人教版高中《英语》必修2 Unit 5 的阅读课The Band That Wasn't。下面以这堂课为例,说明基于英语学习活动观,高中英语阅读课如何将思维与评价贯穿教学活动始终。

一、教学背景分析

(一)教学内容

人教版高中《英语》必修2 Unit 5 The Band That Wasn't 是“人与社会”主题语境中的“文学、艺术与体育”子主题,其主题语境内容是“影视、音乐等领域的概况及其发展”。本单元的中心话题是“音乐”和“音乐类型”,本课内容是围绕门基乐队的形成和成长历程展开的。

1.What

The Band That Wasn't(《并非乐队的乐队》)是一篇说明文,主要介绍了20 世纪60 年代美国一支著名的本土乐队——门基乐队及其形成和成长历程。

2.Why

作者通过此文希望读者能够欣赏门基乐队的独特之处,并思考:是什么促成了他们从形成初期的“并非乐队”成长为一支经久不衰的“真正乐队”。同时,作者还希望通过门基乐队的成功例子来帮助学生意识到成功的过程通常不是一帆风顺的。在获得成功的道路上,需要有自己的特色,不断改进,提升自己,付出努力,从而接近目标。就像门基乐队一样,他们的成功起初是靠模仿他人假唱和幽默的表演,到后来有了自己的创作,以及近些年来这支乐队仅剩三人仍然传承的乐队精神。

3.How

文章的明线是门基乐队和其他乐队的不同之处,暗线是门基乐队的华丽转身,从形成初期的“并非乐队”成长为现今的“真正乐队”。在写作手法上,最突出的亮点莫过于文章的标题了。这个看起来并不完整的标题The Band That Wasn't 暗含了两个问题:(1)Why was the band not a real band?(2)Did it become a real band later?If so,how? 在结构上,作者采用总-分的形式,运用了比较法,展开说明。

(二)学情

1.自然情况

授课对象是北京市市级示范校高一(下学期)普通班的学生。一部分学生能够积极用英语表达自己的观点。但是也有一部分学生来自非主城区初中学校,他们的英语基础相对薄弱,课堂表现欲不高。

2.已有基础

语言方面:在学习本课之前,学生已经学习了介绍性的说明文,如The Amber Room 和Who Am I?等。他们对于说明文的阅读和说明方法的使用已经有一定的了解。本文所运用的描述性单词和短语对于高一下学期的学生而言,难度不大。

思维层面:在高一下学期,学生已经能够通过绘制思维导图来获取表层信息,基本具备识记理解等低阶思维能力。而如何梳理这些表层信息,找出其中的关联,进行概括整合,从而对这支乐队进行分析评价等高阶思维能力还有待提高。

3.存在的问题

话题方面:对于正处于青春期的高一学生而言,本单元话题“音乐”“乐队”是他们日常生活中所喜欢谈论的。但是,本文中的门基乐队由于年代久远,现在的高中生对此都比较陌生,所知甚少。

4.解决措施

在课前,授课教师就“乐队”话题设计了调查问卷,开展学前情况调查。问题为:

(1)你知道哪些著名的乐队吗?(请列举乐队名字)

(2)你最喜欢哪支乐队?请说明你喜欢这支乐队的原因。

(3)关于“门基乐队”,你知道哪些?

根据问卷反馈,授课教师了解到目前大部分学生比较熟悉流行乐队,其中最受学生喜爱的乐队是魔力红乐队(Maroon 5)、单向组合(One direction)、林肯公园(Linkin Park)、甲壳虫(The Beatles)。学生喜欢的理由如下:

(1)歌手可爱、帅气;

(2)歌好听,有感染力,骑车上下学的路上听着感觉很刺激;

(3)歌词有创意;

(4)主唱声音极具磁性;

(5)始于才华,迷于颜值,终于人品。

由此可见,学生对将要阅读的门基乐队的确了解甚少。

对以上问卷数据进行分析,不难发现:学生之所以喜欢一支乐队多基于外表和感受,即多为浅层认识。而对于深层内隐的乐队精神,学生很少探究。因此,本课将设计不同层次的学习活动,侧重培养学生不同层级的思维能力。

二、教学目标

本课结束时,学生能够:

1.获取、梳理、描述门基乐队与其他乐队的不同之处,以及门基乐队的后续发展。

2.分析门基乐队在成立初期广受欢迎的原因,解释他们后来如何成为一支真正的乐队。

3.推测门基乐队成立至今50 多年来仍然广受欢迎的原因。

4.通过小组合作、同伴讨论和个人思考,分享对如何获得成功的总体认知和感受。

三、教学流程示意图

教学流程见图1。

图1 :教学流程图

四、教学过程

在课前热身环节,播放一段视频剪辑,包括调查问卷中一些学生喜欢的乐队及门基乐队。其中,将门基乐队放在最后,为引出本课话题作准备。

(一)导入环节

教师呈现一些学生喜欢的乐队图片,引导学生谈论他们所喜欢的乐队;最后呈现门基乐队的图片。

【设计说明】在导入环节,教师创设情境,引导学生谈论他们所熟悉的一些著名乐队,激活已知,引出话题——学生不熟悉的门基乐队,同时引出短语be familiar with,帮助学生在情境中认知和理解新短语。

(二)读前环节

教师引导学生根据文章标题和课文插图,尝试补全标题,对课文内容进行预测。

【设计说明】在读前环节让学生预测文章内容,旨在激发其英语阅读兴趣,形成阅读期待。

(三)读中环节

首先,让学生第一次阅读全文,找出文章大意。

【设计说明】让学生第一次阅读全文,获取段落大意和全文的主旨大意,梳理文章结构,为提取和归纳基本信息作准备。

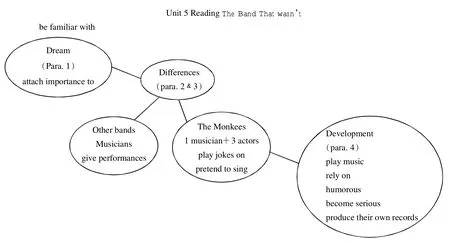

接着,让学生第二次阅读全文,通过绘制思维导图来获取、梳理和描述门基乐队和其他乐队的不同之处,以及门基乐队后续发展的相关信息。学生首先自行阐释自己的导图,然后同桌之间分享,最后个别学生向全班汇报。教师适当追问“在当时门基乐队深受欢迎的原因”,并让其他学生评价发言学生的展示,再让发言学生自评。

【设计说明】其一,让学生两次阅读全文,获取表层信息,借助思维导图进行汇报,内化语言,培养其概括与整合、描述与阐释能力。同时,进一步引导学生分析门基乐队在当时深受欢迎的原因,培养学生分析与判断的能力,培养其逻辑思维。

其二,让学生从语言知识层面和思维层面进行他评和自评,既发挥评价对学生的激励作用和促学功能,又从正面积极反拨课堂教学。

然后,让学生第三次阅读全文并补全标题,验证之前的预测,评价这支乐队能否成为一支真正的乐队。通过观看2016 年门基乐队成立50 周年采访视频,关注乐队在1996 年以后的发展(此部分属于围绕主题的课外延伸拓展),引导学生探究这支乐队经久不衰的可能原因。

在判断确定门基乐队后来成为一支真正的乐队时,学生能够归纳出原因:门基乐队后来创作出自己的歌曲,提升自己,不再是模仿他人了。

通过观看采访视频,学生得知在痛失成员之一大卫(2012 年死于心脏病)之后,乐队的其他三个成员仍然在进行音乐表演,为大卫而唱。在探究乐队成立50 多年来仍然深受欢迎的原因时,学生认为有对音乐的热爱,粉丝的支持和成员间的友谊等。

最后,让学生从其他同学分享的原因中评出三个最合理的原因。

【设计说明】让学生第三次阅读全文,补全标题,验证之前的预测,评价门基乐队的后续发展,旨在培养其批判性思维。学生通过观看采访视频,探究这支乐队经久不衰的可能原因,能够培养创造性思维。学生在学习过程中进行评价,可以建立信心,获得积极的体验。

(四)读后环节

首先,教师引导学生给本文重新创设一个题目,注意标题中动词时态的变化,追问学生为何如此命名。让学生将新拟的标题与之前补全了的课文标题作比较,并分组讨论:从门基乐队的成功例子中,我们可以学到什么?

在创设标题时,有的学生设计为A band that is successful,也有学生设计为A band that is moving,还有学生设计为A band that is more than a band。学生表示,从门基乐队的成功例子中学到“只有创作自己的特色,不断改进,不断努力,才有可能获得成功”。

然后,让学生从现场自创标题中评出自己心目中最好的标题,并说明理由。

【设计说明】其一,重拟标题有助于培养学生的创造性思维。通过标题对比即门基乐队的今昔对比,引导学生学习门基乐队的精神,树立正确的价值观、人生观。来自学生主体的评价与教师评价相比,更能让学生接受,从而让学生认识自我,建立自信,体验进步。

最后,本课的作业是就如何在即将到来的我校“五月的鲜花”合唱节中获得成功提供至少三条建议。

【设计说明】本环节旨在帮助学生把语言学习体验运用到解决实际问题中,深化主题认识,培养语言迁移能力。

五、板书设计

板书设计见图2。

图2: 板书设计

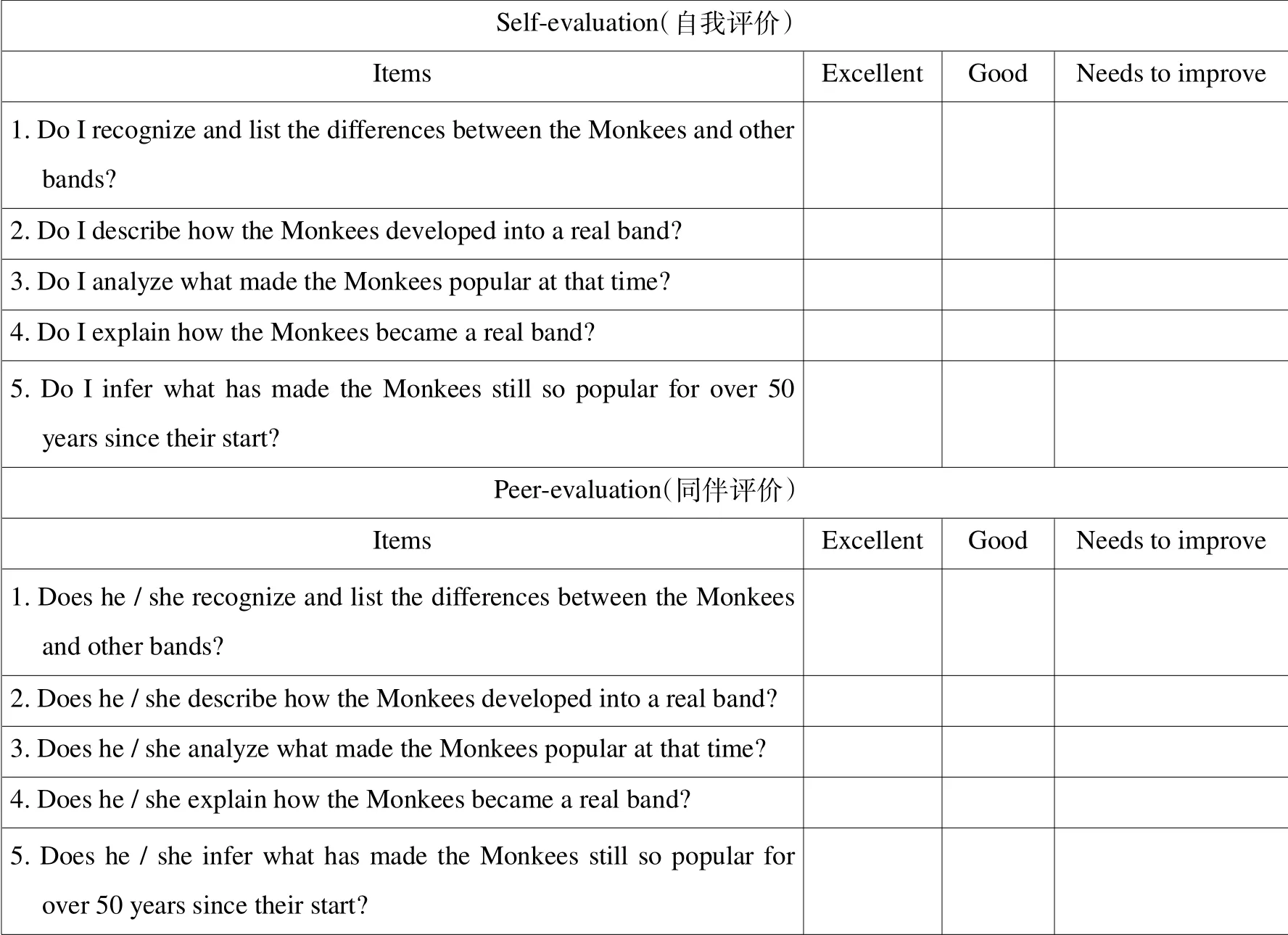

六、学习效果评价设计

(一)评价方式

本堂课的评价方式分为诊断性评价和形成性评价。

在进行教学设计之前,教师首先进行了诊断性评价,了解学生的学习潜力,包括优势与不足,问题与对策。形成性评价贯穿整个授课过程。例如,在学生参与讨论回答问题时,教师让学生从发言的思想性、语言表达的准确性和丰富性等角度进行评价,并及时给予学生反馈。

(二)评价量规

评价量规见表1。

表1: 评价量规

七、教学反思

纵观这堂课,在教学上有以下几个特点:

(一)学习活动逐层上升,体现关联性

在第一次阅读时,学生对文本主旨进行了获取与梳理、概括与整合的基于语篇的学习活动。在第二次阅读时,学生借助思维导图,对具体信息进行了描述与阐释、分析与判断的深入语篇的学习活动。在第三次阅读时,学生对具体信息进行了评价、创造的超越语篇的学习活动。这些活动之间内在逻辑清楚,层层递进,关联密切。

(二)思维训练逐级上升,具有条理性

在第一次阅读时,学生概括文本主旨,梳理文本结构,进行逻辑性思维训练。在第二次阅读时,学生通过绘制思维导图来描述门基乐队的独特之处和发展过程,分析它在成立初期深受欢迎的原因,进行逻辑性思维训练。在第三次阅读时,学生判断与评价门基乐队后续能否发展成为一支真正的乐队,进行批判性思维训练。接着,学生给文本重拟标题,通过创造性思维训练,进行主题意义探究。这些不同层级的思维训练逐级上升,条理清晰,一目了然。

(三)评价形式灵活多样,具有时效性

在课前,教师通过问卷调查了解学情,进行诊断性评价,为制订教学计划提供依据。在课中,教师进行各种形式的形成性评价,如提问、对思维导图进行自我评价、同伴互评、全班评价等。这些不同形式的评价方式,有预设,更多的是课堂生成,时效性凸显。

结语

在高中英语阅读课中,教师要开展培养学生深层次思维能力的阅读教学活动,使阅读成为学生思维提升的沃土。除此之外,教师要精心设计教学活动,通过师生之间、生生之间有意义的互动和评价,让学生感受学习过程的乐趣与成功体验,积极、主动地学习、建构新知识。