颅骨骨旁脂肪瘤的CT和MRI诊断一例

姚克林 夏瑞明 王亮 朱旅聪 陈思桦 傅江河

骨脂肪瘤是起源于成熟脂肪组织的良性肿瘤,根据发生部位可分为骨内脂肪瘤和骨旁脂肪瘤,但发生于颅骨的骨旁脂肪瘤十分罕见。骨脂肪瘤瘤体由成熟的脂肪组织构成,而脂肪组织具有明显的影像学特征。骨内脂肪瘤CT表现为骨内脂肪性透亮影或骨质缺损区,MRI上病灶为脂肪信号;骨旁脂肪瘤虽仍具典型表现,但因位置特殊,需要与其它疾病鉴别,且骨脂肪瘤也存在着继发或者转变为恶性的可能。本文报道1例手术确诊病例,复习其影像特点、临床诊疗经过,以期提高对颅骨骨旁脂肪瘤的认识。

1 临床资料

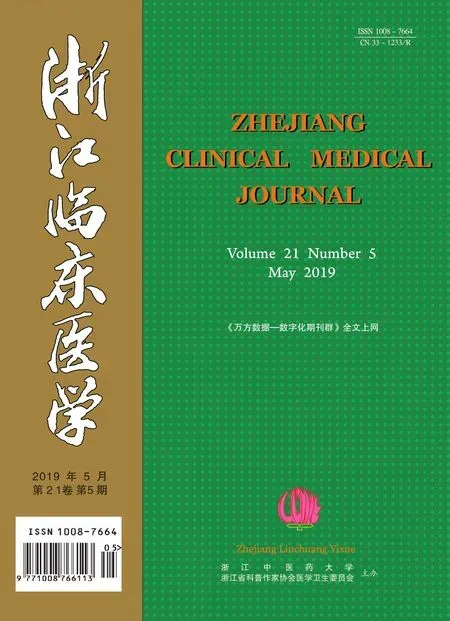

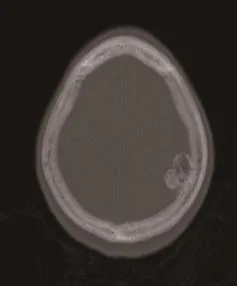

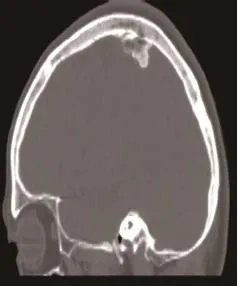

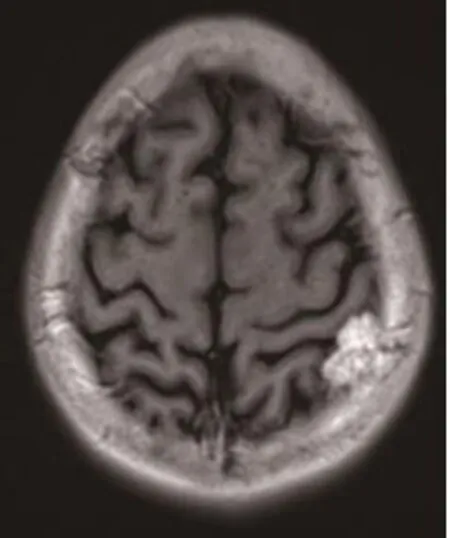

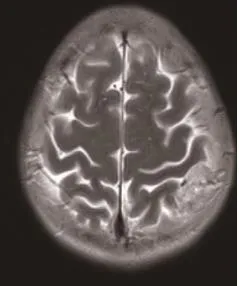

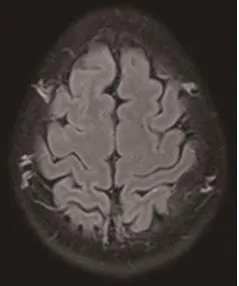

患者,女,54岁。因“头皮外伤1个月CT检查意外发现颅内肿块”,于 2017年9月2日入院。体格检查一般情况良好,既往体健。实验室检查未见明显异常。影像学检查:CT平扫示左侧顶部一不规则肿块,大小约29mm×17mm,边界清,内密度不均匀,可见脂肪密度影,CT值约-86Hu,肿物突向颅内生长,与顶骨广基底紧邻,邻近顶叶脑组织稍受压,局部板障密度减低,未见骨皮质破坏及骨膜反应(见图1、2)。MRI检查:左侧顶部见一不规则肿块,呈T1WI、T2WI高信号,脂肪抑制序列呈低信号,增强后无明显强化(见图3~5)。手术及病理:术中左顶骨内板下见一不规则肿块,局部与脑膜粘连,呈淡黄色,质硬,松质骨改变,界清,表面光滑。镜下见少量骨组织和大量成熟脂肪细胞。病理诊断颅骨骨旁脂肪瘤。

图1 左侧顶骨内板下一不规则肿块,大小约29mm×17mm,边界清楚,肿块内部片状脂肪密度,CT值约-86Hu,周围环形钙化和骨样组织,邻近骨皮质未见明显增生反应。

图2 MPR重组显示

图3 肿块在T1WI呈高信号,与皮下脂肪信号一致。

图4 肿块在T2WI呈高信号。

图5 肿块在脂肪抑制序列呈低信号。

2 讨论

骨脂肪瘤是起源于成熟的脂肪组织的良性肿瘤,十分罕见,发病率无明显年龄、性别差异,可发生于任何部位,以长管状骨最为多见,可单发或多发,多为单发[1]。根据发生部位可分为骨内脂肪瘤和骨旁脂肪瘤[2],发生于颅骨的骨旁脂肪瘤更为罕见。骨内脂肪瘤起源于髓内脂肪组织,骨旁脂肪瘤是指起源于骨膜或骨膜外软组织的脂肪瘤,包括骨膜下脂肪瘤、骨膜脂肪瘤和骨膜外脂肪瘤。1836年Seerig首先报道骨旁脂肪瘤,并认为其来自骨膜而称为骨膜脂肪瘤[3]。目前多数学者认同骨旁脂肪瘤实质是一种与骨膜紧密相连并常引起邻近骨发生骨质改变的软组织脂肪瘤,发生率约占所有脂肪瘤的0.3%[4]。鉴于骨膜脂肪瘤和骨膜外脂肪瘤的起源不清,发生部位较难区分,以及影像学表现相似,多数采用“骨旁脂肪瘤”的统称。

骨脂肪瘤共同的组织学病理决定了共同的影像学特点,即肿瘤由成熟的脂肪组织构成。骨内脂肪瘤在X线平片和CT表现为骨内脂肪性透亮影或骨质缺损区,MRI病灶为脂肪信号。骨旁脂肪瘤则表现为骨旁脂肪样密度或信号的肿块。骨脂肪瘤密度或信号多较均匀,也可夹杂少量软组织密度或信号,病灶中央或边缘可见斑块状或结节状钙化,可能来自于脂肪组织的坏死皂化或间叶组织化生[5]。MRI瘤内钙化表现为边缘清楚的低信号,脂肪黏液样变则为长T1和长T2信号,骨内脂肪瘤周围骨髓信号无异常[5]。

总之,骨脂肪瘤病灶内部含有特征性的脂肪,CT或MRI单独就可以对该病进行诊断。本例根据病灶部位和病灶内CT和MRI所显示的脂肪成分可对骨旁脂肪瘤作出诊断。本病主要应与以下疾病鉴别:骨囊肿、松质型骨瘤、骨纤维异常增殖症等。尽管罕见,骨脂肪瘤也存在着继发或者转变为恶性的可能,Milgram报道4例骨脂肪瘤恶变,因此本例患者选择手术切除治疗。