“传神”于“古今雅俗”之间—任伯年人物画再论:以中国美术馆馆藏为重点

◇ 邓锋

任伯年(1840—1895),一位中国近现代绘画史上的开局性人物。说其开局,一方面是其所处的时代,正是中国画始由传统向现代形态转型的开端;另一方面,由其所开启并引领的海上画风,对整个20世纪的中国画走向产生了深远的影响。然而,在评述这样一位别具“画才”、全面多能的艺术巨匠时,囿于根深蒂固的文人绘画思想,我们并没有给予其足够的重视,也未能从中获取推动当下中国画发展的更多启示。

在19世纪下半叶的海上画坛,若要论绘画题材之全面,则首推任伯年:人物(写真)、花鸟、山水、走兽、翎毛、虫鱼,诸科兼善;若要论画艺之多样精能,则又非其莫属:白描、双钩、没骨、点厾、青绿设色、工写结合等,无一不精。曾向任伯年请益的吴昌硕回忆说:“伯年任先生,画名满天下,予曾亲见其作画,落笔如飞,神在个中,亟学之已失真意,难矣!”(吴昌硕题任氏为鼐臣仁兄所绘廿四帧花鸟册)誉其为当时“画圣”。任伯年逝后,1928年,刚从法国留学归来不久的徐悲鸿承任伯年之子任堇叔赠摄影,以油画《任伯年像》表达自己的敬仰之情,并不断收集其遗作,反复揣摩研习,又在晚年为其亲撰评传,称其为“仇十洲以后中国画家第一人”〔1〕。颇有意思的是,按照我们今天的画史认知,吴为晚清民国以来承续文人写意、借古开今的传统派大师,徐为改良中国画、引西润中的融合派大师,但二人均为任伯年画艺所折服,原因何在?后来研究者大多延续吴、徐之评,推进对任伯年的深入研究,但也有研究者始终认为任氏艺术存在“格调不高”“过于俗气”“缺少书卷气”等毛病。〔2〕当然,评价标准的差异、着眼角度的不同,都会导致不同的结论,但如若脱离特定时代语境,将艺术家强烈自我风格特点视为缺点,那么,我们将永远难以达到“理解之同情”,也无法“择其善者而从之”。正因为种种原因,出身平民、过早离世、未能留下太多资料记载,又背负不同评价的任伯年似乎仅仅只是传统绘画留下的最后一道光景,与现代无关,与当下绝缘。

任伯年 大富贵亦寿考 78.8cm×140.8cm纸本设色 1886年 中国美术馆藏款识:紫封先生大雅之嘱,即是就正。光绪丙戌长至后三日,山阴任颐写于沪城颐颐草堂。钤印:任伯年(白)

历史和历史人物真的就随着时间远去了吗?雷蒙·阿隆说:“历史展示出现在与过去的一种对话,在这种对话中,现在采取并保持着主动。”(《历史哲学》)当开放的历史与开放的当下相互碰撞时,历史人物便有可能被赋予新的生命;当我们以主动的姿态重新讨论并对话任伯年时,或许,他的启示价值与意义远比我们想象的要大得多。

值中国美术馆在香港中文大学文物馆策划举办“妙笔传神—中国美术馆藏任伯年人物画特展”之际,笔者作为执行策展参与全部筹展工作,通过对馆藏任氏人物画作品进行整理研究(馆藏任氏人物画概况可见笔者所撰“展览导语”),结合任氏研究现状,确定了“古”(历史故实)、“今”(写真纪实)、“雅”(风雅生活)、“俗”(民俗祥瑞)四大板块。在此,拟以馆藏具体作品和展览策划思路,对任氏人物画创作中纠驳复合而又转化融贯的“古今雅俗”之意进行解读,以期获得更新的认知与理解。

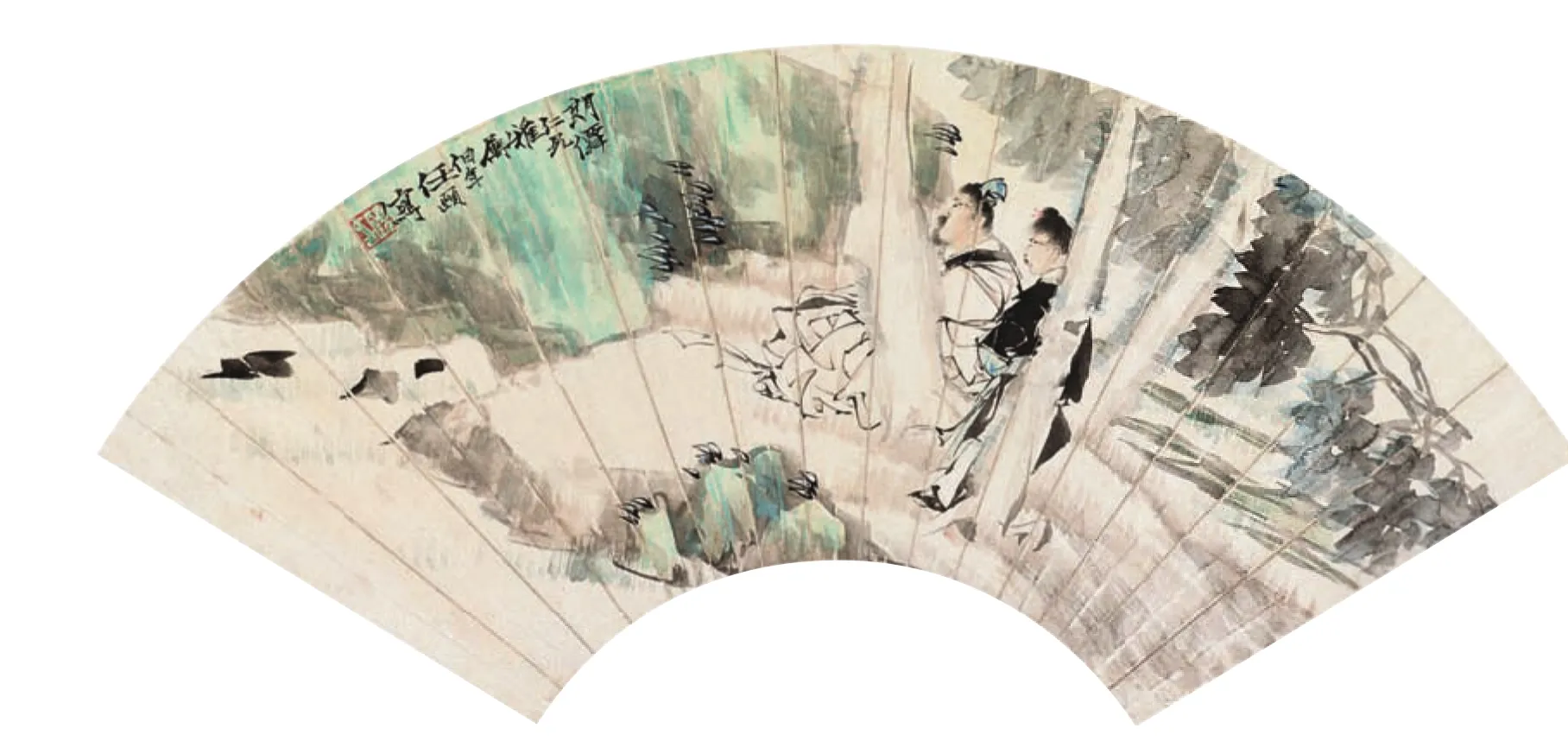

任伯年 风尘三侠(画稿) 108.5cm×84cm 纸本设色 中国美术馆藏款 识:风尘三侠。山阴任伯年先生粉本。辛丑春三月中浣,云间程十发审定径记于海上步鲸楼灯下。鉴藏印:十发鉴古(朱)

古今融贯 化合西法

在中国自身的传统社会文化语境下,“古”与“今”在时间长河中舒缓而自然地推进。“古今”之间虽有时段上的先后,但却在同一文化系统中渊源有自地承续发展。故而,“复古”可以开今,通过不断地返归本源以及回溯式的重新诠释,“古”得以激活,并焕发出“今”的新态。这样的文艺创作方式成为中国文化看似保守、实则不断实现自我演进的基本特点和动力。然而,当自成体系的纵向文脉遭受到强势的外来文明的冲击,形成纵横交错、相互博弈的复杂格局时,“古今”之别由于“中西”对立不仅形成了时间先后的断裂,而且在这种先后中似乎又别添一种优劣之分,“传统”与“现代”的两分法由此逐渐形成。“传统”成为“古”与“中”的代名词,“现代”成为“今”与“西”的专属。本来具有自我内生活力的中国传统文艺在强势而趋新的外来现代文明的挤迫中,一时被切断了活水之源、固本之根。可以说,近现代中国画的发展正是在这样的困境中开始了长时段的艰难探索。

任伯年生活的19世纪下半叶,正是这一转型的开端。诚然,其所面临的文化冲突远没有此后的那般激烈,其所持有的文化心态或许也没有后来者的那般自觉。但作为先行者,他以自己的艺术实践对时代变奏的先声作出了敏感的回应。

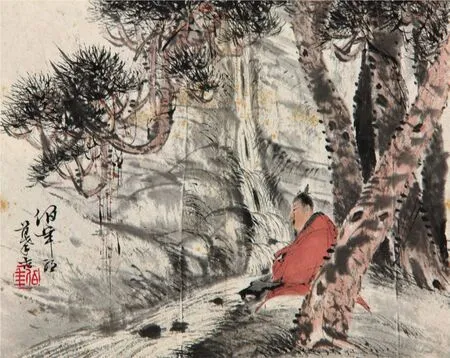

首先,从任伯年人物画题材来看,无论怎样细分,都不外乎“古今”两大类。此次展览所列选的历史故实、风雅生活以及民俗祥瑞中的大部分作品都可视为古典题材的继承与翻新,写真纪实与民俗生活的部分作品又可看作是对当时生活的直接反映。其中,古典题材虽是古已有之,但在任氏笔下,却使之与社会现实有着微妙而曲折的联系。正如薛永年曾指出,任氏所作《麻姑献寿图》(1878)、《魁星图》(1882)、《钟馗图》等,大多是适应节令或喜庆祝福的社会需要而作,取其吉祥如意。〔3〕中国美术馆藏《献瑞图》(1872)、《醉钟馗》(1878)、《大富贵亦寿考》(1886)、《麻姑献寿图》(1889)、《紫气东来》(1889)、《钟进士像》(1891),包括作于1866年的《人物故事》等,都是此类具有民俗祥瑞意涵、符合普通民众审美需求的作品。此类作品在任氏人物画中所占比重甚大,且反复创作,显然与任氏的平民出身以及受众的乡绅化、平民化相关。另一类文人轶事和文人的风雅生活,则既为民间所熟知,也符合晚清一般文人阶层的文化想象,如《米颠拜石》(1882)、《桃源问津》(1886)、《羲之爱鹅》(1888)、《东山丝竹》(1891)等。尤为值得注意的是,在多次所作的《苏武牧羊》《风尘三侠》等历史、传奇,以及前述《钟馗像》,还包括《试剑图》《关河一望萧索》等亦古亦今的作品中,任氏的自我情感表达体现得尤为突出,“分明是作者感时而作,别有寄托”〔4〕,切身的个人战场经历、国势衰微的现实感受、对于历史人物精神气质的想象等等,相互交织,在借古喻今中有激愤、有荒寒、有苍凉,也有意欲振奋的雄健与豪迈。除了隐含的表达古意今情,任氏人物画中还有不少直面现实生活的描绘,这其中既有如《玩鸟人》(1882)、《猴戏图》(1888)之类的城市风俗画,也有诸如《双童斗蟋蟀》(1887)、《春江放鸭》(1892)、《观耕图》等描写田园风情和乡间生活的作品,当然更有大量直面现实人物、从写生观察而来的肖像写真。肖像画是任伯年“出自庭训”的看家本领,“一时刻集冠冠以小像者,咸乞其添毫,无不逼肖”(张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》)。也正是凭借海上无人能出其右的写真能力,任氏很快在海上画坛交结友人、打开鬻画局面,同时也为我们留下了极为宝贵的、见证一个时代的文人艺士群像。

除了题材上的古今融贯,从艺术创变的探索路径来看,任伯年的“古今”维度中自然还包含着如何面对传统和西法的问题。

“缺少书卷气”是有研究者批评任伯年未能深入传统的主要原因。但客观而言,任伯年所继承和挖掘的“古”传统大大超过了传统文人画的局限。从身份来看,任氏实是融文人、民间、职业画家三重身份为一体,起步于民间,以职业为主体,又不断吸收文人绘画之长,最终自有我在。从其所博采的传统类型和发展阶段来看,出身和家学使其奠定了民间艺术传统的基础,父任淞云“善画,又善写真术。耻以术炫,故鲜知者。垂老,值岁歉,乃以术授”〔5〕。这一基础包括“重视观察体物、长于使用带有装饰性的夸张变形手法、不忽视艺术实践苦功,以及重视传神,善于锻炼形象记忆能力等等”〔6〕。跟随任薰学习期间,其通过上追陈老莲,“奇躯伟貌,别具匠心”,并远溯宋以前的线描双钩造型,使之与民间装饰趣味相结合。这种结合既经过了前辈文人的处理提高,又融入了任氏自己的灵巧气质。寓居海上后,随着艺术视野的进一步拓展,任伯年在文人和民间两大传统中都有更为深入的吸收转化。一方面,当时海上画坛名家荟萃,任伯年得以结识蒲华、胡公寿、胡铁梅、高邕、虚谷、吴昌硕等同道,在相互交往切磋中受到文人书写笔墨的潜在影响;另一方面,其也自觉地吸取明清以来富有个性独创的文人写意画风,包括八大、石涛及扬州画派诸家,尤其是“华喦那种文质相兼雅俗共赏的创作路子,那种灵巧抒情富于生活情趣的风格意绪,那种学陈老莲人物画又广泛包孕传统于我法之中的创造性,那种用笔、布局、设色上奇而巧、雅而艳、率而精的聪明颖悟,以其艺术个性更接近于任伯年,故对任氏艺术的发展与突破给予极大的启示”〔7〕。其从八大画册悟得“用笔之法”,从华新罗处更体会到“如公孙氏舞剑器浑脱,浏漓顿挫”之率意奔放。或许,最能体现任氏对文人写意风格理解的是“作画如颐,差足当一写字”(《上海县续志》《海上墨林》有记)。在其20世纪80年代走向成熟多变的人物画中,无论是形色处理还是线墨勾写,都带有强烈的文人书写性;同时,偏重于取形的“勾(钩)”与侧重于表意的“写”,两者结合,不仅是对文人简率写意可能出现的空泛、浮表之弊的纠偏,而且为中国画融合民间、文人两大语汇系统向前发展提供了有益的探索。此外,任伯年保持了对民间艺术的持续兴趣,受邻人张紫云影响,其曾一度醉心于紫砂器皿的制作,并尝试捏制泥塑,在对立体实物的摩挲中感受民间工艺造型的精妙所在。正如丁羲元指出,“任伯年的肖像画,人物画以至花鸟画,之所以栩栩如生,之所以有透彻的立体领悟和空间感,显然也与他从事于制作茗壶和塑像有关”〔8〕。

不可忽视的是,任伯年的艺术滋养中还有来自西法的化合。由于上海开埠,西洋美术在此多有传播。据沈之瑜记载,任伯年与当时上海天主教会在徐家汇土山湾开办图画馆的刘德斋为朋友,受其影响,任氏养成了铅笔速写的写生习惯。甚至还有记载说,任伯年不仅用3B铅笔学过素描,还曾画过裸体模特儿。虽然没有更多明确的资料可以证实其学习西画的经历,但其作画注重写生观察,在人物面部刻画上善于用淡染细擦表现结构、体积,能够充分展现不同物象的质感,画面层次空间丰富多变,设色丰富和谐中既有对比又能保持透明鲜活等等,都显示出其有意无意化合西法的高妙。或者说,正是西洋的写实造型与其早年所受民间艺术中朴素的写真意识相暗合,以“写真”化“写实”,使之融合无间,而又不悖于中国画的审美习惯。

可以说,在每一次中国画嬗变的历史节点,“古今”之间都面临着新的转化与激活。赵孟頫的“复古”,董其昌基于维护文人绘画纯粹性和正统性而从禅宗角度梳理画史提出的“南北宗”,都采取了重新诠释传统资源、以借古而更新的古今转换路径,只不过他们的视角更多还是处于文人画自身体系之内。身处整个中国社会前所未有巨变的前夕,任伯年的中国画“完全走着一条与元明清士大夫文人画家完全不同的艺术道路。他是真正远绍了中国艺术的传统,从一个更广阔的艺术领域内来对绘画进行探求和创作”〔9〕。在这条路上,他顺应时代需求,不仅借由创作题材的古今交错和多维取向折射出对崭新文化语境的关注与应对,而且借由中国艺术传统内部的整合,旁取西洋艺术之长而化合,在古今、中西的融贯中自创风貌,可谓启示甚多。

任伯年 仕女人物册之桐荫纳凉 30cm×33.8cm 纸本设色 1868年 中国美术馆藏款识:伯年。钤印:任颐印(白)

任伯年 仕女人物册之荷塘消夏 30cm×33.8cm 纸本设色 1868年 中国美术馆藏款识:伯年。钤印:任颐印(白)

雅俗共赏 自有我在

如果说,“古今”问题关涉更多的是艺术创作路向与各种艺术资源的融会;那么,伴随而来的“雅俗”问题则更多指向审美趣味的高低和评判的价值标准。然而,何为“雅”?何为“俗”?“雅俗”差异如何界定?虽然,自《诗经》始便有“雅郑”之别,着眼于从“礼”的角度出发区分“正邪”,但作为趣味的“雅俗”始终处于历史的流变过程中,它既与时代流风相关,又与创作者和欣赏者的身份、阶层的转移密切联系,因而,脱离具体的时代语境,我们几乎无法把握两者的绝对标准和界限所在。

揆诸中国绘画的发展,由于文人士大夫参与绘画,从而将“雅”赋予了具有阶层集体审美标准的规定性要求,如清雅、高雅、文雅、典雅、淡雅等等,甚至也逐渐凝固出一整套的形式语言规范。然而,随着文人个性追求和多样表达的增强,规定性、标准化的“雅”不断面临着分化与溢出。同时,艺术市场的兴盛与愈趋世俗化的审美要求也不断冲击着“雅俗”的界限。事实上,自明代中叶以来,文人阶层的内在属性悄然变化,身份出现位移与复合,“聊以自娱”也不再是纯粹的唯一功能,“行利相兼”的创作方式自然带来“亦俗亦雅,雅俗共赏”的审美趣味。一个艺术家如何在新的时代语境中既保持“自有我在”,又能主动适应、敏锐洞察这种新的艺术趣味,成为明清画家普遍需要面对的挑战。

任伯年 仕女人物册之茅庐积雪 30cm×33.8cm 纸本设色 1868年 中国美术馆藏款识:任伯年。钤印:任颐印(白)

任伯年 仕女人物册之雪舟待渡 30cm×33.8cm 纸本设色 1868年 中国美术馆藏款识:伯年。钤印:任颐印(白)

清中期“扬州八怪”标新立异、突破正统束缚的画风,在很大程度上正是适应了盐商及新起的艺术市场需求,所谓“金脸、银花卉,要讨饭画山水”,也正是这种时代风尚的生动写照。一时,易为买方接受的通俗悦目的写意人物和写意花卉大行其道,这也成为海派绘画趋新求俗的前奏。上海自1843年开埠后,“中西互市,商智益开”,在发展成为商业大都会的过程中,外向开放、求变求新的商业精神逐渐植根于新兴市民阶层。而这些市民阶层大多来自江浙一带,一方面,其原本乡村生活中的民俗文化既与之保持血脉联系,但又不能完全符合眼界大开后的新型形态和审美需求;另一方面,文人绘画的孤高清赏也注定难以为这些市民阶层所接受,加之在这一时期,江南正统文人画在民间已呈衰弱之势,流弊丛生。因而,如何在这些最为广大的市民阶层中打开市场局面,创造最能代表,也能为其接受,且不失自我的艺术新貌,是任伯年寓居海上所必须进行的判断和调整。正如有研究者指出,“任伯年的画风完全是在其辗转市场的过程中发展出来的,因此也更具备可塑性和应变的灵活性”。其早期往来于苏州、宁波、镇海、杭州等地,在民间画风基础上,适当吸取江南文人传统,以适应地方乡绅的趣味;到海上后,曾一度拟借费晓楼法作仕女,却未能达到在苏州的轰动效果,继而重拾自小学习的民间写真术,并加以锤炼提升,“伯年日驻足观望……浸至观人行者、走者,茶楼之喧嚣,游女之妖冶,乃尽入其笔,而画名乃噪”〔10〕,其始以人物写真和花鸟打开海上主流市场。在主流市场之外,任氏仍然不断自觉求变,保持对市场细分化和层级化的敏感,如:在大幅民俗祥瑞题材之外,有意识地多作册页、扇面,以适应文人群体的雅玩;另主动吸取文人写意笔墨之长,增强自己艺术语言的多样性和书写性等等。可以说,任伯年人物画风的几次转型和变化,都与这种市场敏感、自我更新和自我融通息息相关,且一直处于灵活的变数之中。正由于此,其能使偏俗的民间题材雅化,使趋雅的文人题材俗化,在“雅俗”两种不同的趣味之间探索适度的结合点,从而拓展了自己艺术创作的受众。

应该说,任伯年“雅俗共赏”的艺术画风既是时代的需求与选择,同时也是出于自身艺术个性、在适应中的创造。这或许可以从其题材巧思与视觉图像的营造上进一步分析。

前文我们曾将任伯年人物画题材从古今两个角度分类概述,在此我们也可从趣味上的雅俗之别略作探讨。严格来说,人物画很难从题材上区分雅俗,但若从受众的熟悉和喜好程度而言,任氏作品中的民间、民俗、神话、佛道、历史故实(包括传说)等则相对偏俗,也即为大众所熟知,而文人轶事、风雅生活、为艺文同道所作写真肖像等,则相对趋雅,为其所交往的文人圈层所接受。从两类作品传世数量来看,基本上不相上下。有研究者认为任氏作画不能脱俗,很大程度上便是针对其经常采用前类题材入画。但题材上的偏好是否就一定注定创作风格低俗呢?蔡若虹这样谈道:“在我国历代绘画作品中,从来就有这样一条‘俗’的传统,它世代相传,自成一派……推其原因,我以为恰恰是这类绘画题材已经深入人心,仿佛题材本身已经表明了某种鲜明的态度,而这种态度又与千千万万的欣赏者的要求相吻合—这就是我以为值得注意和值得研究的所在。”〔11〕任氏敢于大量处理“俗题材”,一方面与其出身和生活经历相关,也与其切合时代需求相关;另一方面也显示出其面对难题的高超本领。其笔下的人物形象,无论是神仙道释还是传说典故,都具有一种鲜明的人间性,有血有肉,喜怒哀乐、人情温暖,一一俱在,“其造型往往取材于五湖四海中习见的人,故一睹画面,仿佛故识”(邵洛平谈任伯年)。如所绘数十幅钟馗,构图多有巧思,造型与情节绝无雷同,或是捉鬼、斩妖,或是醉酒、读书,或是嫁妹、携福,或是静坐、端行……均能力避俗套,将生硬铁面的传说人物和画史老套形象塑造为一个个情态各异、妙趣横生的人间勇者。即使是对于钟馗腰间佩剑的处理,也于细微变化中见其匠心所在,或横或侧,或背提或正按,或拔剑出鞘,拔剑时或在手或口衔,配合于老辣生新的点睛之法与惟妙惟肖的神情动态,使钟馗形象宛然若生、深入人心。表现手法上或工细或写意,或两者结合,或大写意,乃至泼墨,或朱或墨,色彩鲜明,笔意纵横间尤具神采。个别作品甚至以肖像写真之法为之,人物突出,背景单纯,更凸显真实之活力与伟岸之个性,同时,任伯年本人的情感寄寓与社会关怀溢于画外。无怪乎吴昌硕题曰“须眉如戟吒妖狐,顾九堂前好画图”,高邕之赞叹“我今欲借先生剑,地黑天昏一吐光”,这既是对钟馗的赞颂,更是对任氏生花妙笔的感叹。而在处理“雅题材”时,任氏又一改传统文人画特有的清寒、萧索,乃至没有一丝人间气,总是充分调动自己热情奔放的艺术想象,将人物安置于富有诗意且合情合理的场景中,使之不仅具有较强的情结感和故事性,而且在语言处理上,在保持多种笔墨语汇的和谐统一中又使之具有一定的视觉张力。如此次展出的两套册页(一为《人物仕女册》八开,应创作于19世纪70年代中期;一为《人物册》十二开,创作于1883年),虽是早晚有别,但图式组合的丰富多变、人物神情气质的生动传神,以及整个画面所传递出的诗意抒情,都可谓为文人雅趣生活作出了崭新的图景诠释。

任伯年 承天夜游 177.5cm×47.3cm纸本设色 1886年 中国美术馆藏款识:光绪丙戌中秋节,山阴任颐伯年甫。钤印:任伯年(白) 任颐印(白) 任颐长寿(白)

任伯年的“俗”,并非低俗、浅陋,而是平易近人的通俗;任伯年的“雅”,也并非孤高绝世,而是从现实出发的理想向往。其以高超画艺所创造的“雅俗共赏”,正是其不同于其他画家的个人独创,是其艺术个性所在,也是其引领海派新风、成为一代巨擘的根本原因。也正如薛永年所说:“任伯年的选择也在适应中扬长避短发挥了自己先天和后天的优势。他并不是一开始就充分认识了自己潜在的才能,他的画风由通俗平易到古质奇崛,再到灵巧生动,进而自然浑成;他的笔法由平实到古硬,再经流畅自如到浏漓顿挫;他的设色由平实到浓艳,再经丰富和谐淡雅鲜丽到灿然天成;他的造型由准确到变形,再经形神兼至到形简神完;他的选材与立意由沿用民间惯例到有所趋时应事,再经丰富多彩到饶于生活情趣或别有寄托。这一切都说明,他是在起步于民间美术的基础上,不断通过师古而变、学洋而化,循着紧密沟通与观者的审美上的联系,既准确把握在一定限度内逐渐改变着的欣赏趣味,又洞悉了不可能完全脱离的相对稳定的欣赏习惯,从而在不断适应观众又提高观众之中认识自己的艺术个性并创造出‘我之为我’,最终确立了他自己当时的也是永远的历史地位。”〔12〕而且,当我们以后来者的眼光审视近现代艺术大众化的发展趋势,任伯年的这种历史地位愈发显示出其先行引领的价值。

任伯年 东山丝竹 182.2cm×96.4cm 纸本设色 1891年 中国美术馆藏款识:新罗山人谢东山携妓图,余是作略仿其意,效颦学步,徒令人捧腹耳,书以志愧。任颐,时光绪辛卯秋七月。钤印:伯年(朱) 任颐之印(白)

今所传者,在神不在貌也

无论“古今”也好,“雅俗”也罢,都在某种程度上带有具体时代性的要求与限制。而艺术创造本身的价值除了应时之外,更重要的是要具有超越性,这种超越性从纵向而言,则是与自身民族艺术的根本精神保持一致,从横向来看,则是达到无论哪国、哪种艺术类型都共同认可的普遍价值。任伯年曾在镇海为方樵舲画像,见者皆谓神似,其曰:“吾襆被投止时,即无不留意于主人之举止行动,今所传者,在神不在貌也……”“传神”正可谓其人物画艺术的最高成就。对于这一成就,吴昌硕评曰“落笔如飞,神在个中”“山阴子任子,腕力鼎可举。楮墨传意态,笔下有千古”(吴昌硕为《酸寒尉像》题跋,1888年);虚谷挽曰“笔无常法,别出新机,君艺称极也!天夺斯人,谁能继起,吾道其衰乎”;其子任堇记曰“勾勒取神,不假渲染”。后来徐悲鸿、郑逸梅,甚至达仰、苏利文、芬利·麦坚、陈舜臣等皆对此有所评赞。

自顾恺之提出“传神写照,尽在阿睹”以来,“形神”论便成为推动中国人物画向前发展最为重要的理论源点。无论是“以形写神”,还是“形神兼备”,抑或“得神忘形”,都在“形神”平衡与侧重中构成了人物画的不同表现形式和多样风貌,究其核心,“神”的传写仍是重中之重。虽然由于宋代文人绘画大兴,重形真似的人物画渐被鄙弃,但仍在职业与民间画师手中得以潜流。正如前述任伯年的人物画发展路径,是以民间和职业画家手法为基,吸取文人写意笔墨之长,又适度化合西法写生,从而在整个传统中国画的末期重新提振人物画“形神兼备”的“传神”要义,使之达到一个承前启后的新高度。

在任伯年的人物画中,或许肖像写真最能体现其“传神”之妙。这不仅是因“传神”即是肖像画的代名词,还在于任氏为其赋予了可感可观的崭新手法。在明清两代,曾鲸与禹之鼎可谓有史记载的肖像画大家。但曾鲸“每画一像,烘染恒数十次,运用匠心,必意得志满而后止”(清姜绍书《无声诗史》)。禹之鼎在继承这一方法的同时,又多有拓展,但仍是以重彩晕染为主,所谓“两颧微用脂赪晕之,娟娟古雅”(清李斗《扬州画舫录》)。由于多层晕染,既易掩盖墨线的骨力,又多失于匠气,无法达至写意的趣味。任伯年的肖像画一方面在人物面部多以线条勾取神情,舍弃大量渲染,仅在五官结构处略加淡墨或渴笔皴擦,凸显了“勾勒取神”的墨线作用,使画格臻入古雅,如《赵德昌夫妇像》《无香味图》等,而且其还能“用没骨法分点面目,远视之奕奕如生”(黄协埙《淞南梦影录》),从《骑驴寻梅》团扇可窥一斑。另一方面,其在人物衣纹处理方面,更是充分发挥了出神入化的勾勒能力,以轻重、徐疾、浓淡的变化形成生动而流美的笔势,同时兼顾人物身份、神情及衣着质感,如赵德昌所着皮毛衣服的散笔点厾、吴仲英长袍布衣的敦质如山、张益三衣纹的清劲委婉、任阜长禅衣的粘涩朴厚等,皆是线与神合,将笔线的准确取形与书写意趣完美结合,进而深刻传达描绘对象的内在精神气质。

任伯年 桐荫长夏 25cm×52.2cm 纸本设色 中国美术馆藏款识:朗仙仁兄雅嘱,伯年任颐写。钤印:颐印(白)

任伯年 雪霁寻梅 23.8cm×52cm 纸本设色 中国美术馆藏款识:佑卿仁兄大人雅正。伯年任颐。钤印:任颐印(白)

可以说,任伯年肖像画的“传神”,完全打破了传统一般写真的固定模式,也不仅仅限于形貌的逼真肖似,而是基于每个特定对象的身份、个性,时时留意像主的言谈举止,善于捕捉、描绘最能体现对象精神气质的瞬间神情,正如元王绎《写像秘诀》所谓:“彼方叫啸谈话之间,本真性情发见,我则静而求之。默识于心,闭目如在目前,放笔如在笔底。”在默识心记将形神气质通过眼神、手势、身姿以及各种典型细节来刻画,通过构图巧思、配景气氛等进行整体烘托,如张益三画像配以巨石,点缀古物,确有拈花微笑,妙悟自得的惬然之感;而在任阜长一作中,则不杂它物,尽量以留白空间映衬像主的参禅静默,双目微合,返归内心;与之形成鲜明对比的大颠和尚,双目炯炯,略有下视,似乎正在经历内心复杂的斗争,而双目圆睁的被缚野狗,则将这种冲突感直接引向画外的观者。加之其下笔如飞、灵巧多变的表现手法,将笔墨生气与人物神情融合无间,画中之“神”呼之欲出。

再来看任伯年笔下其他的人物画。如果说肖像画更多是以像主为主体,并着眼于从人物神情入手挖掘主体由内而外透出的精神气质;那么,任伯年的其他人物画则在人景结合的故事叙述和情境创造中将“形神”思考拓展开来,形成了一个更为全息而整体的“传神”氛围。这其中有对于主体人物的遥想与再造,如潇洒出尘、风骨清举的王羲之,则是身形矫长,衣襟飘摇,开脸为鹅蛋脸、丹凤眼,典型的名士风度。又如坚贞守节之苏武,则是尽力凸显其“方硬”,不仅开脸取方撅之形,而且衣纹挺劲、身姿稳健,整个构图也是在多个三角交错中形成坚稳如磐的感觉。每个主体人物都各具特点,绝非雷同难辨的程式化造型,或从人物典型言行提炼而来,或从诗句故事妙悟而出,米颠之“怪”、贾岛苦思、东山安闲、渔翁惊艳……皆可见任氏意匠经营之惨淡。而且,围绕同一人物形象,任氏常是采用多种构图、变换身姿,从各种角度立意,以不同手法表现,形成“系列之美”。这从其反复描绘的人物主题和大量画稿可窥一斑。总之,其笔下的人物,不管是哪种题材类型,俱各有风度气韵,令人千载之下,尤能宛在眼前。

围绕人物的造型巧思,任伯年还练就了一整套与之相匹配的语汇形式。其中,尤为令人称道的便是其奔逸顿挫、笔迹连绵的线条功夫。以线条勾勒取象是中国绘画最为源初和典型的特征,虽然文人“以书入画”的方式大大拓展了表意发兴的笔墨途径,但在某种程度上也削弱了取象逼肖的造型能力。任氏在继承并发扬民间艺术朴实的写真技艺与趣味的同时,重新恢复了默识心记与写生观察的传统。因而,其笔下的线条虽然少了文人审美趣味上的含蓄蕴藉,却能在准确立骨中不失生动韵致,尤其是“套笔”的随机生发、环环相扣,给人以难测端倪之感,而内蕴的挺健骨力、节奏变化,又带动了整个画面的动势韵律,与其他的多种艺术手法交相呼应。再加之用色的鲜活点缀,尤擅在赭红与黛绿的对比中营造视觉焦点和空间层次,使整个画面除了人景交融的诗意化之外,又在形式语言层面形成与之相表里的音乐性。“传神难,传韵尤难。”(恽寿平《南田画跋》)形式语感的诗意化与音乐性是任氏作品由“神”及“韵”的拓展,“有‘韵’者必有‘神’,‘神’而流走才能有‘韵’”。任伯年正是在以精准生动的人物形象“传神”的同时,又在多种形式语汇的复合重组中构建并流淌出一种意象回味之“韵”。

任伯年 书斋清乐 28.3cm×29.9cm 纸本墨笔 中国美术馆藏钤印:任伯年(白)

任伯年 踏雪寻梅 25.3cm×26cm 绢本设色 1879年 中国美术馆藏款识:光绪已卯春三月写似,广泉仁兄大人雅正。古越伯年颐。钤印:任颐印(白)

任伯年 人物册之焚香告天15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:焚香告天。山阴任颐伯年写。钤印:任伯年(白)

任伯年 人物册之竹林赏砚15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:山阴任颐伯年写。钤印:任伯年(白)

任伯年 人物册之江畔静坐15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:光绪癸未三月上浣,山阴任颐伯年写于海上寓斋。钤印:伯年(朱)

任伯年 人物册之茗茶待品15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:伯年。钤印:伯年(朱)

任伯年 人物册之流水清音15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:伯年颐摹古。钤印:伯年(朱)

任伯年 人物册之秋林远眺15.3cm×19cm 纸本设色 1883年 中国美术馆藏款识:伯年。钤印:伯年(朱)

任伯年 屏开金孔雀 184cm×94.5cm 纸本设色 1877年 中国美术馆藏款识:屏开金孔雀。丁丑新秋,伯年任颐。钤印:任颐印信(白)

任伯年 大腹纳凉 117cm×53.5cm 纸本设色 中国美术馆藏款 识: 近读《芥舟学画编》传神一章,见解精到,有益有益。而不数日,又获此伯年传神画一轴,按图索骥,无一不合芥舟列说。据云任公学其父淞云先生写照之技,并非师阜长也。庚子冬日,十发审定并记于海上步鲸楼晴富下。钤 印:伯年大利(白)鉴藏印:程(朱) 程十发(朱) 十发得伯年镜心绝品(白)

任伯年 小红低唱我吹箫 184cm×45.5cm 纸本设色 1882年 中国美术馆藏款识:光绪壬午九月,山阴任颐。钤印:任伯年(白)

任伯年 礼佛图 104cm×32cm 纸本设色 1872年 中国美术馆藏款识:同治壬申仲冬,伯年任颐写于黄歇浦上。钤印:任伯年(朱) 任颐印信(朱)

任伯年 摹陈老莲人物 140.3cm×44.1cm 纸本设色 1868年 中国美术馆藏款识:同治丁卯荷花生日,任颐小楼甫摹陈老莲画法。钤印:颐印(白)

任伯年 桐荫仕女 120.3cm×39.4cm 纸本设色 1884年 中国美术馆藏款识:师新罗山人用笔。光绪甲申闰五月,任伯年。钤印:任颐印信(朱) 得自在禅(白)

任伯年 投壶图 179.4cm×94.3cm 纸本设色 1891年 中国美术馆藏款识:景华仁兄大人雅正。光绪辛卯冬十一月上浣,山阴任颐伯年甫。钤印:任颐之印(白) 伯年(朱)

任伯年 赵德昌夫妇像 148.5cm×80cm 纸本设色 1885年 中国美术馆藏款识:外祖德昌赵公暨祖妣魏太孺人之像。光绪乙酉岁正月,孙婿任颐绘。钤印:任颐私印(白)

综上所述,任伯年的“古今雅俗”不仅外显于其具体作品和题材的类型上,也内隐在其创作取法路径的融贯和审美趣味的复合之中,而其间一以贯之的是作为最具“画才”的艺术家对于“传神”的直觉体悟与锤炼捕捉。虽然至今距任氏所生活的时代已是一百余年,但他所提供的启示远未成为过去。在复兴传统文化和重提艺匠精神的当下,他反而具有更多的参鉴之处。围绕此次展览所勾勒的“古今雅俗”,或许我们还可以衍生出一系列的问题:如何站在当下视角重新审视传统,并将之激活转化?在一个已经完全缺乏文人画生长、发展的当代文化生态中,如何重新发现文人画系统之外的其他优秀传统?在日益开放的艺术视野中,如何从更为本质的层面理解中西异同,从而形成中西参鉴互融的新的可能性?在今天的中国画学院教学中,中西理法孰先孰后、谁主谁次,融合之度如何把握?如何在当下时代的助力与限制中有所拓展?如何在多元化的时代趣味中清醒认识自我、发展自我?如何避免艺术市场过度消费所导致的自我迷失……任氏并不可能为我们提供现成的答案。虽然时过境迁,但“所变者,形貌体格之不同耳”,不变的“乃其精神存在”。今昔相比,又何其相似。借任氏所言“今所传者,在神不在貌也”,冀望当下的研创者能够观此展之形貌、传任氏之精神。

——从任伯年到徐悲鸿”展