“四王”复古论辩

◇ 蔡星仪

在以往贬斥、批判“四王”(清初画家王时敏、王鉴、王翚、王原祁)的各种文章和著作中,最一致、最集中的论点是“四王”只知摹古,所谓“只会用临、摹、仿、抚四大本领复制古画”,认为他们的作品简直可以说没有自家创作。王原祁画跋中“或者子久些子脚汗气,于此稍有发现乎”这句话被反复转引,作为他们甘当古人奴隶的一个重要证据。其实,这句话无非与齐白石“青藤白阳门下走狗”一样意思,是旧时代文人故作姿态的一种谦辞,不过是表示自己对前代大师的尊崇而已,何况王原祁这句话下面紧接着还有“识之以博一粲”这样几个字,明明白白地表示这是一种戏语,是开玩笑的语气。遗憾的是不少美术史论家,带着个人主观的偏见,死抠着这样的戏语来做文章,如果王原祁九泉之下有知,必定要大喊冤枉的。无疑,“四王”的作品中大都题著“仿”“摹”“拟”某家笔意等字样。不过,如果仅依这样的画题便指斥他们只会复制古画,甚至认为这般做法的唯一价值只堪供后人作为猜测古画的形状之用,当这张古画已经不传于世的时候,则未免失之武断。

首先,在画上题上“临”“摹”“仿”“抚”古人的题识,这是晚明以来画坛的一种风气。在清初,连八大山人和石涛都未能免俗。八大山人的题画诗有“郭家皴法云头小,董老麻皮树上多”之句,固然是对当时这样风气的嘲笑,也足以见到那一类作品的题识与实际并不相符。钱锺书先生说得好,“一个艺术家总在某些社会条件下创作,他总在某种文艺风气里创作”,那种在题识中挂上前代大师的名字的做法,是为了“要表示自己大有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自”(《中国诗与中国画》)。因此,对于清初人喜在画上题“临”“摹”“仿”“抚”古人作品的题识,要作一番具体的历史的分析。

[清]王翚 仿范宽山水图页 33cm×39.3cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:芙蓉一朵插天表,势压天下群山雄。仿范华原笔,琴川王翚。钤 印:王翚(朱)鉴藏印:梅景书屋秘笈(朱) 愚庐鉴藏(朱)

清初时期,最重大的历史事件就是满族贵族对汉族的征服。满族当时在人口上占少数,经济发展上尚落后于汉族,在文化传统方面还未能与汉族数千年悠久和深厚的渊源相比。在当时这是一个还带着奴隶制残余的未完全脱离狩猎游牧生活方式的民族,他们的传统是擅长骑射,娴于攻战,因此,这样一场征服战争,就其社会效果看,对汉族的社会经济、文化遗产造成巨大的破坏,汉族的民族自尊和民族情感受到极大的摧残,这在江南一带经济文化发达的地区尤为严重。因此,在清初顺治朝,一股保卫民族文化传统的思想情感在广大的汉族人民群众和地主阶级知识分子中汹涌澎湃,成为当时汉族人民中的一股强大的社会思潮。在当时的历史条件下,这是一股进步的社会思潮,这一股思潮对清初的文艺风气有着重大的影响,诗坛上大量的感旧、咏史、怀古之作,戏曲、小说中历史题材的泛滥等,都反映了这种由强烈的民族情感所凝聚成的审美心态。必须把清初画坛上那种标榜“临”“摹”“仿”“抚”古人的风气置于这样一个宏观的时代背景和总体的文艺思潮中来考察,才能有比较客观的认识和评价。它曲折地反映着他们对于亡故的汉族地主政权—明朝的怀念和留恋,对于受到严重摧残的汉族衣冠文物、文化传统有着自尊感和优越感。只要设想一下,清初“薙发令”下之后,多少汉族人民为了保护这区区几缕毛发,头可断,身可碎,蹈汤赴火,义无反顾,即可理解清初画坛上那股以标榜与“古人同鼻孔出气”(王时敏语),标榜自家的创作大有来头,具有深厚的传统渊源的风尚所蕴含的社会心理和民族情感。

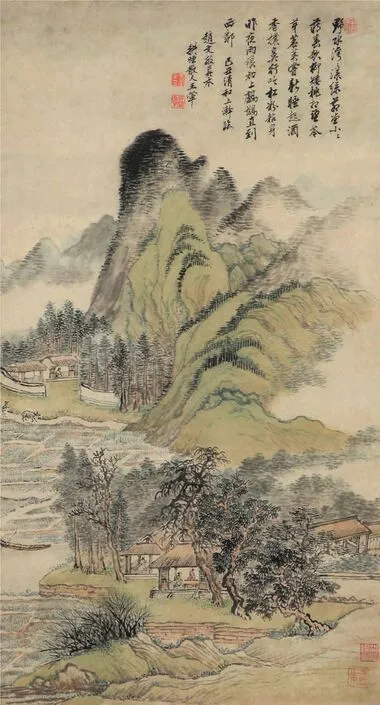

[清]王翚 临赵孟頫小阁藏春图轴 58.5cm×31.4cm 纸本设色 苏州博物馆藏款 识: 野水湾湾漾绿,茅堂小小藏春。欹柳矮挑相望,苓芽茗荚尝新。睡起酒香扑鼻,行吟松粉粘身。昨夜雨痕初上,鸬鹚直到西邻。己丑清和上浣,临赵文敏真本,耕烟散人王翚。钤 印:上下千年(朱) 王翚之印(白) 石谷子(朱) 我思古人(朱)鉴藏印:湖帆鉴赏(白)

康熙亲政后,为了缓和满汉之间的民族矛盾,大力提倡学习汉族传统文化,又客观助长了这种对“古”、对“传统”的标榜崇尚的风气和审美心理。王时敏、王鉴是自明入清的画坛盟主,他们本人既是前明宰辅之后,又是明室的遗老旧臣,家世和身份的本身已经具有一定的象征意义,而他们在艺术上又是晚明著名的“画中九友”中人。明清易代后,“九友”大半谢世,他们作为晚明画坛盟主董其昌的嫡系传人岿然独存。他们对于明末风行的“南宗”绘画思想有坚定和执着的立场。他们本身对于传统的深厚的功力与艺术造诣,自然使他们成了清初汉族传统绘画的一面旗帜。再者,老“二王”的继承者王翚、王原祁受到康熙皇帝的特殊待遇,也是在新的历史条件下的另一种历史必然。康熙南巡以及编纂《佩文斋书画谱》这两件事本身,就属于当时民族政策的一部分。康熙对王翚、王原祁艺术的尊重、推崇,显然受着他当时的股肱重臣—明珠、徐乾学等人的影响。康熙的态度虽然不排除有政治利用的因素在内,但这种利用对于清初政治局面的稳定、民族的团结、国家的统一、经济的复苏是合拍的,因而,亦是具有积极意义的。但是,还必须指出,康熙本人对于“王派”艺术的尊崇,绝非仅仅出于政治利用的目的。康熙好学勤读为历代君主所罕及,据史书记载他所临摹的法帖多至万余,所写寺

庙匾额多至千余,又常于宫门外临书数十纸,令诸臣聚观。这些记载即使有言过其实的地方,但从他自天文、地理、法律、战术至骑射、音乐、医药、蒙古语、拉丁语无所不习的事实来看,关于他的书法,艺术修养的记载亦不至于纯属子虚的阿谀拍马。尤其需要强调指出的是,康熙所尊崇亲宠的侍讲学士高士奇正是清初的一位大鉴藏家和书法家,由高士奇这样的文士朝夕相伴侍读,康熙本人对于书画的审美观必然受到某种程度的濡染和影响。且看他在《佩文斋书画谱》的序言里所说“迨气运(韵)之超,极于泼墨,写生之精,穷于没骨,而画之变尽焉”,即可概见这种耳濡目染的力量了。因此,对康熙尊崇强调传统渊源的“四王”绘画艺术,不应取简单的否定态度。

另外,从艺术本身来考察,在“四王”的所谓“临”“摹”“仿”“抚”的作品中,那种从丘壑位置,到山石树木皴点、用墨设色的浓淡浅深等,与古人原作分毫不爽,依葫芦画瓢的纯粹复制性作品,实在是极少数,而且主要是王翚所为。原因不难理解,当时的收藏家们在得到一件古代名迹之后,为了使这件名作得以传播和介绍,在无翻拍照相及现代制版技术的条件下,都要请高手将它临摹复制下来,这种心理和实际需要是合情合理的。所有以画笔为谋生手段的职业画家都不会拒绝从事这样的工作,就连今天被尊为革新大师的石涛,当时不是也为博尔都等人做过这样工程浩大的临摹复制古画的工作吗?这应该是无可指摘的事。这种临摹复制虽然不允许画家个人艺术想象力的发挥和心绪情感的表现,但同样要求画家不仅仅在造型手段的外形式上做到与原作逼肖,所有著名的大鉴藏家对此都有更高的审美要求,要求画家还要在神气、韵味这样的艺术的高层次上与古代原作一致。因此,从事这样一种艺术活动,画家是把古代名作作为一种审美客体来表现的,这种特殊的审美关系同样要求画家对于他的审美对象(古人的名作)有深刻的理解感受,以及得心应手的表达技巧。因此,这类作品实质上类似于表演艺术的二道创作。演员、歌唱家、演奏家等对于原作的传达和表现是艺术,像王翚、石涛这样的高手对于古代名迹的临摹为什么不能算艺术?再说现代的张大千对石涛的乱真的临仿作伪并没有使今天的批评家们对张的艺术成就的评价产生动摇,又怎能苛责300年前的王翚对于古代大师某些名作的高水平临摹呢?

事实上,这样一些作品在今天看来,确仍具有很高的独立的审美价值和艺术感染力,指斥它的价值仅仅是当原作不复存在的时候供人猜想原作的模样,这未免是过于偏颇了。

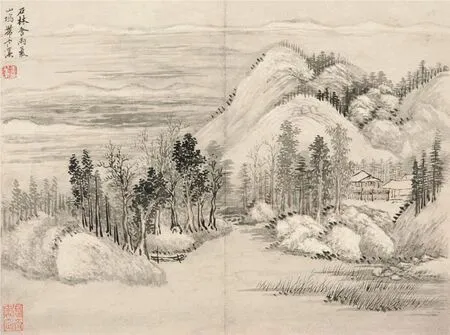

[清]王翚 山水册十开之一 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:石林含雨气,山坞带寒溪。钤 印:王翚印(白)鉴藏印:虚斋审定(朱)

[清]王翚 山水册十开之二 22.4cm×30cm 纸本设色 苏州博物馆藏款 识:剪取富春一曲,以慰赏心之人。南田。子久有富春卷,人间第一墨宝也。钤 印:恽(朱) 寿平(白)鉴藏印:虚斋审定(朱) 晓岩(朱)

在辩明上述情况之后,回归中心论题,上述纯粹临摹复制的极少量的作品并不能代表“四王”的艺术面貌。“四王”的所谓“临、摹、仿、抚”的作品,绝大部分绝非对前人作品简单的重复,他们的“仿古”理论的核心归结到一点,就是要对古代的名家、名作,“须以神遇,不以迹求”(王原祁语)。以广东省博物馆藏的《王鉴仿古山水册》为例,这是王鉴的一件精品,拿其中题为《仿董北苑潇湘图》的一帧与董源的《潇湘图》原作对照,仅仅右下角的几笔芦苇勉强可以说与《潇湘图》有一点关系,其他无论是构图、笔墨、意境完全毫不相关。就是王原祁那些题着“仿子久”“抚大痴”的作品,只要拿来与黄公望的作品一对照,立即可以发现,在形迹上是没有什么相似之处的。可见“四王”的临、摹、仿、抚实是对以古代大家为代表的某种艺术风格、神韵、意趣的审美范畴的追求。王翚曾对周亮工说:“……如子久之苍浑、云林之澹寂、仲圭之渊劲、叔明之深秀,虽同趋北苑,而变化悬殊,此所以为百世之宗而无弊也。”(《清晖赠言》卷八)他们追求的,就是这种“苍浑”“澹寂”“渊劲”“深秀”或者“浑厚华滋”“平淡天真”等之类的所谓“气味”(王原祁语),而这种种审美范畴,完全是从中国传统文论中借用过来的,没有深厚的诗文素养,不可能把握和领悟其确切含义。所以王原祁说:

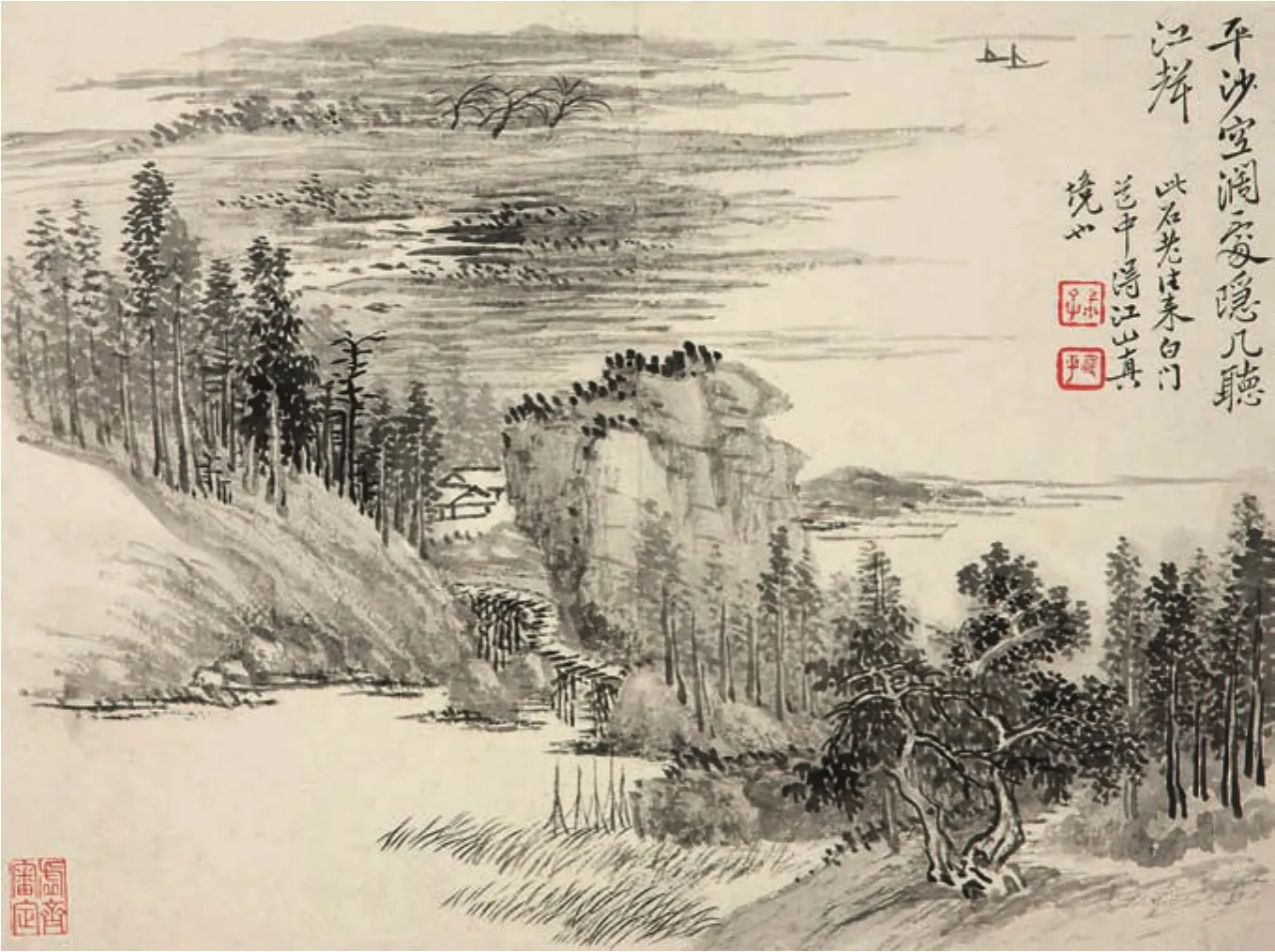

[清]王翚 山水册十开之六 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:平沙空阔处,隐几听江声。此石老往来白门道中,得江山真境也。钤 印:叔子(朱) 寿平(朱)鉴藏印:虚斋审定(朱)

[清]王翚 山水册十开之十 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:初夏游锡山,过漪月先生斋中盘桓,笔墨赏心,谈谐引满,极欢。别后往来金阊玉峰间,每深风月之思,辄以囊中小册寄兴,并属南田细为题识。南田亦漪翁未面而同心者也。丙寅腊月廿四日,古虞王翚。断崖一片秋云横,小桥石底泉声过。何时种此青琅玕,碧雨泠然展书坐。南田草衣寿平。钤 印:王翚之印(白) 恽(朱) 寿平(白文) 吹万(朱)鉴藏印:虚斋审定(朱) 蔗林珍赏(白) 莱臣心赏(朱)

[清]王翚 山水册十开之五 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:随笔游戏,略似郑僖,深入元人胜处矣。钤 印:寿平(白) 南田草衣(白)鉴藏印:虚斋审定(文)

[清]王翚 山水册十开之九 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:幼霞鹤林图,得简远之趣,所谓洗尽尘滓而与天游。寿平。钤 印:正叔(朱) 王翚印(白)鉴藏印:虚斋审定(朱)

画法与诗文相通,必有书卷气而后可以言画。右丞诗中有画,画中有诗,唐宋以来悉宗之,若不知其源流,则与牧竖何异也。其中可以通性情,释郁郁,画者不自知,观画者得从而知之,非巨眼者不能会此矣。(《麓台题画稿》,以下所引均出自该书及《雨窗漫笔》,不再注明。)

又说:

昼虽一艺,而气合书卷,道通心性。

这种抓不住、摸不着的“气味”是以“笔墨”为载体的,也就是画家用笔落墨在宣纸上创造的各种视觉审美效果,所以他又说:“有真山水可以见真笔墨,有真笔墨可以发真文章。”

[清]王翚 山水册十开之四 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:墨华开洞泉,山灵魂应起舞。身居烟翠中,夜听潇湘雨。芙蓉溪外史题。钤 印:南田草衣(白) 园客(白)鉴藏印:虚斋审定(朱)

[清]王翚 山水册十开之八 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:欲知万岁枯藤笔,且看悬崖倒挂松。钤 印:寿平(白) 南田草衣(白)鉴藏印:虚斋审定(朱)

[清]王翚 山水册十开之三 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款识:蓬窗娱闲,得此幽致。天趣飞动,人不能知。寿平。钤印:寿平(朱) 石谷(朱)鉴藏印:虚斋审定(朱)

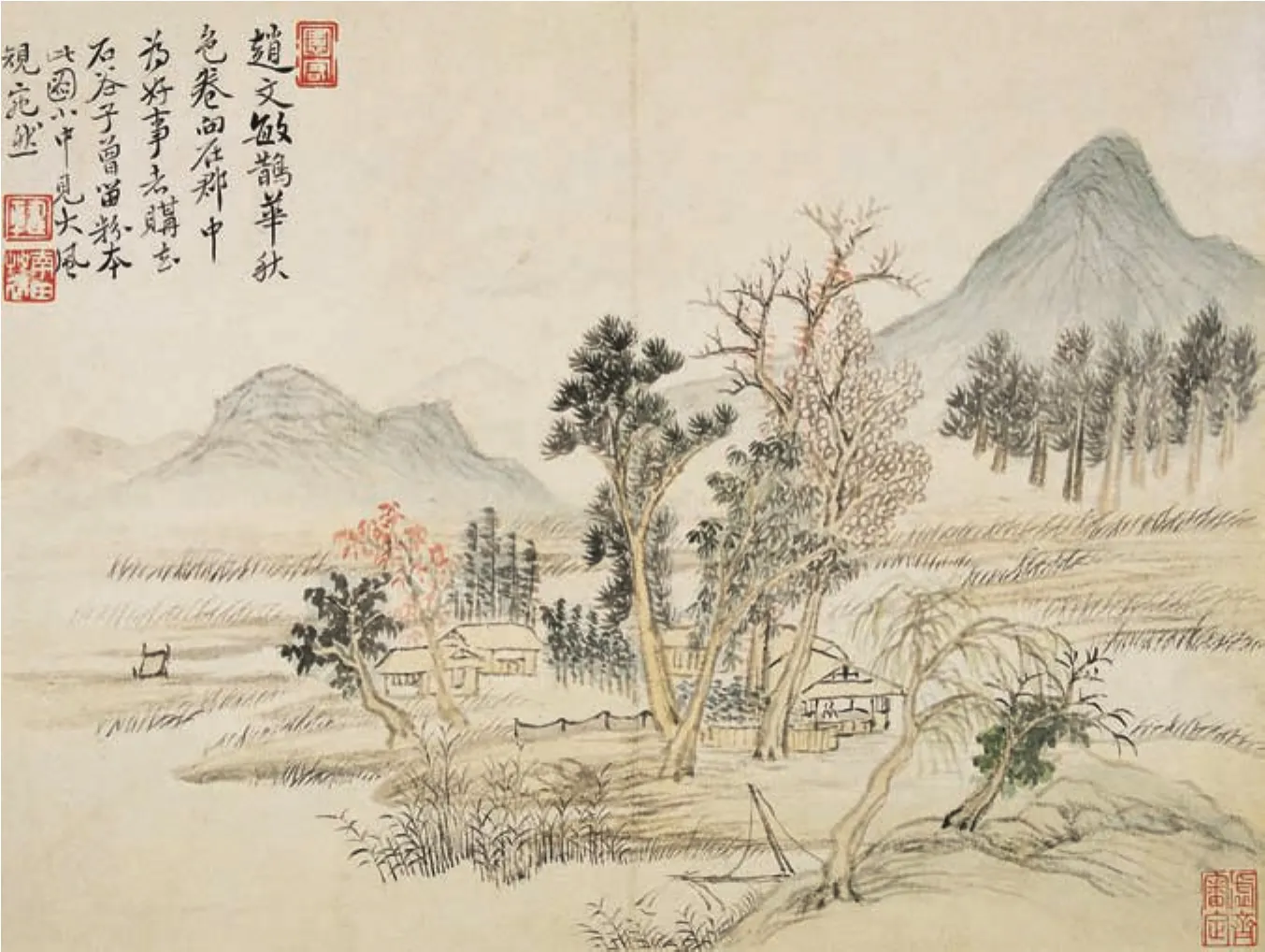

[清]王翚 山水册十开之七 22.4cm×30cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:赵文敏鹊华秋色卷向在郡中,为好事者购去。石谷子曾留粉本。此图小中见大,风规宛然。钤 印:寿平(白) 南田草衣(白) 园客(白)鉴藏印:虚斋审定(朱)

这新的绘画观念发端自董其昌,董其昌的“以景之奇怪论,画不如山水,以笔墨之精妙论则山水决不如画”〔1〕,是第一次明确地对绘画造型手段—笔墨所具有的非描述性的、非具象性的审美价值予以充分的肯定,强调其本身的审美价值。从董其昌、王时敏、王鉴而至王原祁,这种绘画本体论的思想从理论到实践发展到极致。他们把笔墨之美作为绘画艺术追求的终极目标,所谓“作画但须顾气势轮廓,不必求好景,亦不必拘旧稿”(王原祁),正是这个意思。王原祁指出“董宗伯画不类大痴,而其骨格风味则纯乎子久也”,这个所谓“子久”是某种笔墨体现的“骨格风味”,即某种古典的审美范畴,而并非指子久的树石皴法、丘壑位置等造型方法,更不是子久的某幅作品。他们所谓得古人神髓,正是创造了以某一古代大家为代表的“骨格风味”,而所谓“仿某”不过是取其意思,信笔题点而已,绝非抄袭和复制。请看王原祁的自白:

[清]恽寿平 仿郭熙山水图轴(局部) 140cm×52.5cm 绢本设色 广州艺术博物院藏

大痴秋山,余从未之见。先大父(王时敏)云:于京口张子修家曾寓目,为子久生平第一。数十年时移物换,此画不可复睹,艺苑论画,亦不传其名也。癸巳九秋,风高木落,气候萧森,拱宸将南归,余正值悲秋之际,有动于中,因名之日:“仿大痴秋山。”不知当年真虎笔墨何如?神韵何如?但以余之笔写余之意,中间不无悠然以远,悄然以思,为秋水伊人之句可也。

上面这一则题跋,清楚地表明他之所谓“仿大痴秋山”不过是以“余之笔写余之意”表达其悲秋的情感而已。过去人们指责王原祁只知幅幅大痴、笔笔子久是多么冤枉!因为流行的美术史论著对“四王”的批判尤其集中于王原祁身上,我们还是再引王原祁的又一段题为《仿大痴水墨》的长卷题识:

笔墨之道,用意为尚,而意之所至,一点精神在微茫些子间,隐跃欲出。大痴一生得力处在于此。画家不解其故,必日:某处是其用意,某处是其着力。而于濡毫吮墨随机应变,行乎所不得不行,止乎所不得不止,火候到而呼吸灵,全幅片段,自然活现,有不知其然而然者,则茫然末之解也。毓束于六法中揣摩精进,论古亦极淹博,余虑其执而末化也。偶来相访而拙卷适成,遂以此言告之,恍然有得,从此当陵轹诸家,以是言为左券。

这是他见到弟子虽然“论古极其渊博”,却担心他对古法“执而未化”,特意题识以告诫之的一段跋语,反对拘泥古法、食古不化的观点表示得再明白不过。再看他为明珠的儿子纳兰恺功画的仿“元四家”的作品题跋:

师之者不泥其迹,务得其神,要在可解不可解处。若但求其形,云某处如何用笔,某处如何用墨,造出险幻之状,以之惊人炫俗,未免邈若河汉矣(《题仿黄鹤山樵》)。

诸如此类的题跋在《麓台题画稿》中几乎俯拾即是。非常清楚,王原祁反对斤斤于某处如何用笔、如何用墨实现对古代大家作品的外在形式的模拟,而主张“用意”“得神”,“随机应变,行于所不得不行,止于所不得不止”,追求“自然而活现”的效果。他还指出:

东坡诗云,论画以形似,见与儿童邻。甚为古今画家下针砭也。大痴论画有二十余条,亦是此意。盖山无定形,画不问树,高卑定位而机趣生;皴染合宜而精神现,自然平淡天真,如篆如籀,萧疏宕逸,无些子尘俗气,岂笔墨章程所能量其深浅邪?……但得意,得气,得机,则无美不臻矣。

[清]恽寿平 仿郭熙山水图轴 140cm×52.5cm 绢本设色 广州艺术博物院藏款 识: 笔墨生气韵。墨也者,绰约窈窕之丰容也;笔也者,磊砢英多之骨格也。郭河阳画法如是。乙卯新秋,奉谒滋翁老祖台先生,因写高山,用识仰止。毗陵治晚恽寿平。钤 印:云在(白) 恽正叔(白) 寿平(朱)鉴藏印:覃溪审定(朱) 惜抱轩(朱) 容庚秘匧(白) 香垣珍藏(白) 吴氏荷屋平生真赏(白)

这又是一幅“仿大痴笔”的作品。需要指出的是,王原祁这里所引东坡的贬斥形似的话,不仅是指对自然景物的形似,更是指对古人作品的形似。所以才认为画应求“得意”“得气”“得机”。这才是他认为的美的最高境界,也就是“平淡天真”“萧疏宕逸”,反对被笔墨程式所局限。读了王原祁以上的这些题识,问题已经可以分辨得相当清楚了。

当然,历史上任何一次艺术浪潮,高峰过后,即使余波浩渺,但其艺术的震撼力却是越远越微。“四王”的影响虽然深远,但在“四王”之后,他们的大多数追随者因为始终昧于“仿古”二字,并未能把握“四王”艺术思想的核心,只在“四王”本身的笔墨章程中翻来覆去地“斤斤于某处如何用笔,某处如何用墨”的但求其形的低层次上,致使以后二百多年的“四王”流风余韵,除少数如黄鼎、戴熙等人之外,再也掀不起有冲击力的浪头来,直至进入20世纪后黄宾虹、贺天健等人在新的美术思潮推动下,才重振声威,开拓出新的境界。

清末民初以来,绘画史家们习惯于把“四王”与“四僧”并论,认为“四王”是代表清廷统治者利益的临古保守派,而“四僧”却是心怀故国、反清复明、主张革新独创的“遗民派”,把清初绘画史描绘成这两派的斗争史。其实从“四王”和“四僧”各人的经历来看,这种划分是很不科学的。再从艺术思想上看,“四王”与“四僧”虽然不能说完全一致,但却并非互相对立、各不相关的两大体系。由于在上海博物馆的“四画僧”艺术讨论会上已有不少同行撰文论及此问题,这里就不再赘述了。

上面为“四王”所作的一番辩辞,目的是指出绘画史研究中长期以来的不公正判决,而不是要对“四王”的艺术观念及创作实践作全盘的肯定。“四王”艺术的致命伤在于无视艺术与现实生活的关系。在艺术创作中,他们自己审美的心扉仅仅开向古代大师所创造的艺术风格、样式这样一种美,把古代大师们所创造的某种风格样式所体现的审美范畴作为自己绘画追求的终极目标。他们推崇董、巨、倪、黄,那是把董、巨、倪、黄视为书法中的锺、王、颜、柳、欧、苏、赵那样的体裁或形式范畴。王鉴说“画之有董巨,如书之有锺王,舍此则为外道”〔2〕就是这个意思。把形式因素主要是笔墨效果所体现的审美意味推到了极端化的程度,因而他们的作品不重视造型上的创造性,甚至不忌讳把古人作品的丘壑像七巧板似的搬前换后,拼凑成幅。王原祁所谓的“作画不必求好景,不必拘旧稿”就是认为自然形象美不美无关宏旨,重要的在于章法气势与笔墨意味。因而,他们的作品造型基本上是程式化了的,是在一套程式化、符号式的造型手段中施展自己用笔用墨的本领,如吴历所谓“画不以宋元为基,则如弈棋无子,空枰凭何下手”(《墨井画跋》)?美国普林斯顿大学方闻教授对“四王”的创作打过一个很生动形象的比喻,他说:“在一种游戏或一项运动,有确定的规则,在进行时,要强调的就是个人的活动和表演。中国画如书法一样,每一种造型都是由人们所熟悉的一套笔法组成的,而每次对这些风格样式的运用,都是一种新的独特的活动。”〔3〕因此,“四王”他们的作品是远离现实的,他们切断了绘画艺术与社会生活以至与自然景观的关系,他们的作品既与社会生活,与民生疾苦无关,也与自然美无关。他们作画纯粹是以笔墨作道具来从事娱乐活动,以寄托情绪,宣泄心理能量。虽然这是一种极高级优雅的精神娱乐,却未免使绘画艺术落入了一个过于狭隘的境地,变得越来越专门化,观众的圈子越来越狭小,这就是何以“四王”的艺术家们总有曲高和寡之叹。

[清]禹之鼎 仿王蒙设色山水轴 134.9cm×49.8cm 纸本设色 苏州博物馆藏款识:庚辰冬月,用宣纸摹黄鹤山樵笔意。广陵禹之鼎。钤印:禹之鼎(白) 慎斋(朱) 醉酒(朱) 高云共此心(朱)

我们在批判“四王”这种过分的唯形式、唯笔墨的艺术观及创作实践时,也还须把他们分别对待,过去总把“四王”作为一个画派整体来看,其实是不够确切的。“四王”之间在绘画观及艺术实践中是同中有异的。前人把他们分为“娄东派”和“虞山派”是适当的。王时敏、王鉴、王原祁为一派(娄东派),而王石谷及其弟子(包括吴历)是另一派(虞山派),“虞山派”对“娄东派”虽有师承的关系,但从绘画思想和风格看,“娄东派”是彻底的形式主义者,而“虞山派”却比较重视对生活原型(真山真景)的反映。“娄东”是以“元四家”尤其是黄子久为基础,上溯董、巨,专在笔墨气味上下功夫。他们的作者大多是业余的“戾家”、票友,作品格调是阳春白雪。而“虞山派”于古人,不论南宗、北宗,能兼收并蓄,面目较为多样。王翚自己说得好:“翚自龆时搦管,矻矻穷年,为世俗流派拘牵,无繇自拔……已从师得指法,复于东南收藏家纵览右丞、思训、荆、董胜国诸贤,上下千余年,名迹数十百,然后知画理之精微,画学之博大如此,而非区区一家一派所能尽。”(《清晖画跋》)他们这一派的作者多为职业画家(“行家”),从作品看,格调有些不够高,且常常有草率应付之作,良莠不齐,但一般比较雅俗共赏(其中的末流劣作另当别论)。两派这种区别各有得失,在讨论“四王”艺术时也是应该指出的。

[清]恽寿平 山水册七开之四 27cm×24.1cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:岳林幽处,寿平摹陆天游。钤 印:正叔(朱白)鉴藏印:莱臣心赏(朱) 听帆楼书画印(朱)

[清]恽寿平 山水册七开之三 24.1cm×27cm 纸本设色 苏州博物馆藏题 识:老松危崖,淙淙瀑泉,人间有此境否?鉴藏印:季彤鉴定珍藏(朱) 退修庵主(朱)

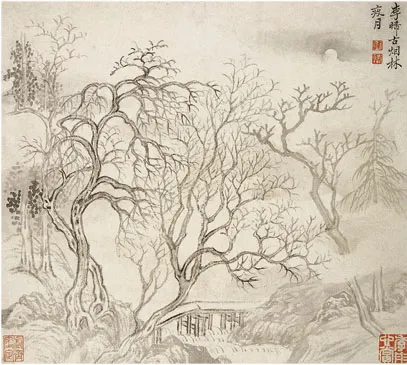

[清]恽寿平 山水册七开之六 24.1cm×27cm纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:李晞古烟林夜月。钤 印:恽(朱) 寿平(白)鉴藏印:李彤心赏(白) 虚斋审定(朱)

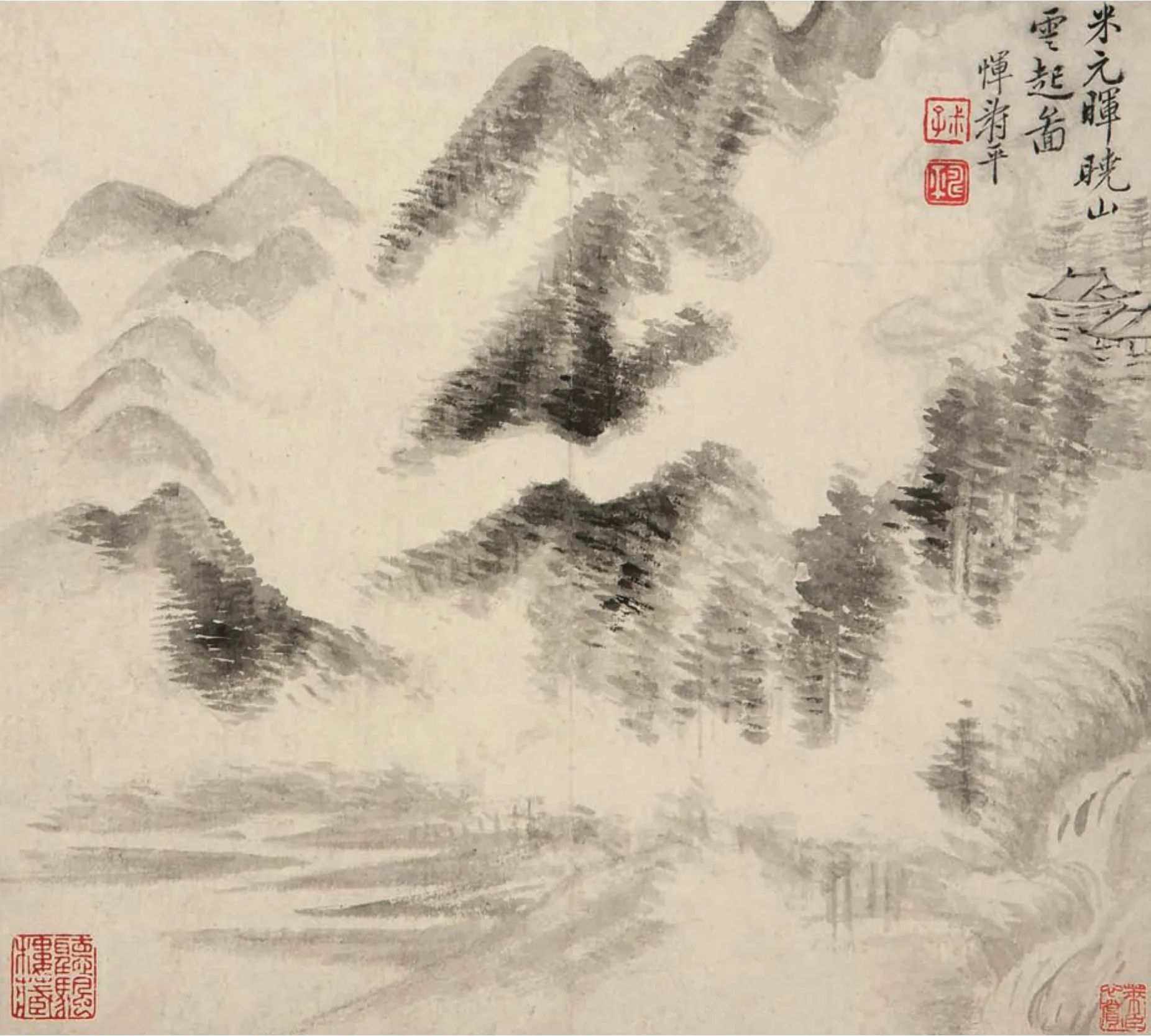

[清]恽寿平 山水册七开之一 24.1cm×27cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:米元晖晓山云起图,恽寿平。钤 印:叔子(朱) 寿平(白)鉴藏印:莱臣心赏(朱) 听帆楼藏(朱)

[清]恽寿平 山水册七开之五 24.1cm×27cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:老树荒溪,茅斋宴坐,似无怀氏之民。钤 印:南田小隐(白)鉴藏印:庞莱臣珍赏印(朱) 季彤平生真赏(白)

[清]魏瓠 仿云林江亭山色图轴 104cm×46cm 纸本墨笔 苏州博物馆藏款 识:焕伯高士嗜古尚义,笃于友道,于医学尤精,隐居养亲,不求知于人也。余过娄江踰月,与仆甚相好。戏写江亭山色,并作长歌以留别。二月廿五日瓒。娄江之东天宇宽,左瞰青海阴漫漫。樱桃花落杂飞霰,桃李欲动春风寒。我去松陵自子月,忽惊归雁鸣江干。风吹归心如乱丝,不能奋飞身羽翰。身羽翰,度春水。胡蝶忽然梦千里,剥剥啄啄闻叩门。推枕倒裳为君起,持杯劝我径饮之。有酒如渑胡不喜,看朱成碧纷醉眼。碧草春波映疏绮,醉吐胸中之磊块。一笑濡豪烂盈纸,白鸥明处白云生。历历青山镜光里,翡翠鵁鶄满兰芷。壬子。庚申又六月虞山魏瓠临。钤 印:魏瓠(白) 浮尊(朱) 视壁(朱)鉴藏印:苏州博物馆藏(朱)

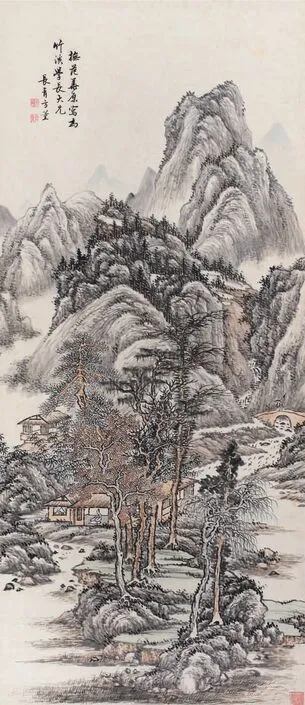

[清]方薰 溪桥归来图轴 114cm×49.5cm 纸本设色 广州艺术博物院藏款识:橅范华原,写为竹溪学长大兄。长青方薰。钤印:方薰印(白) 长青(朱)

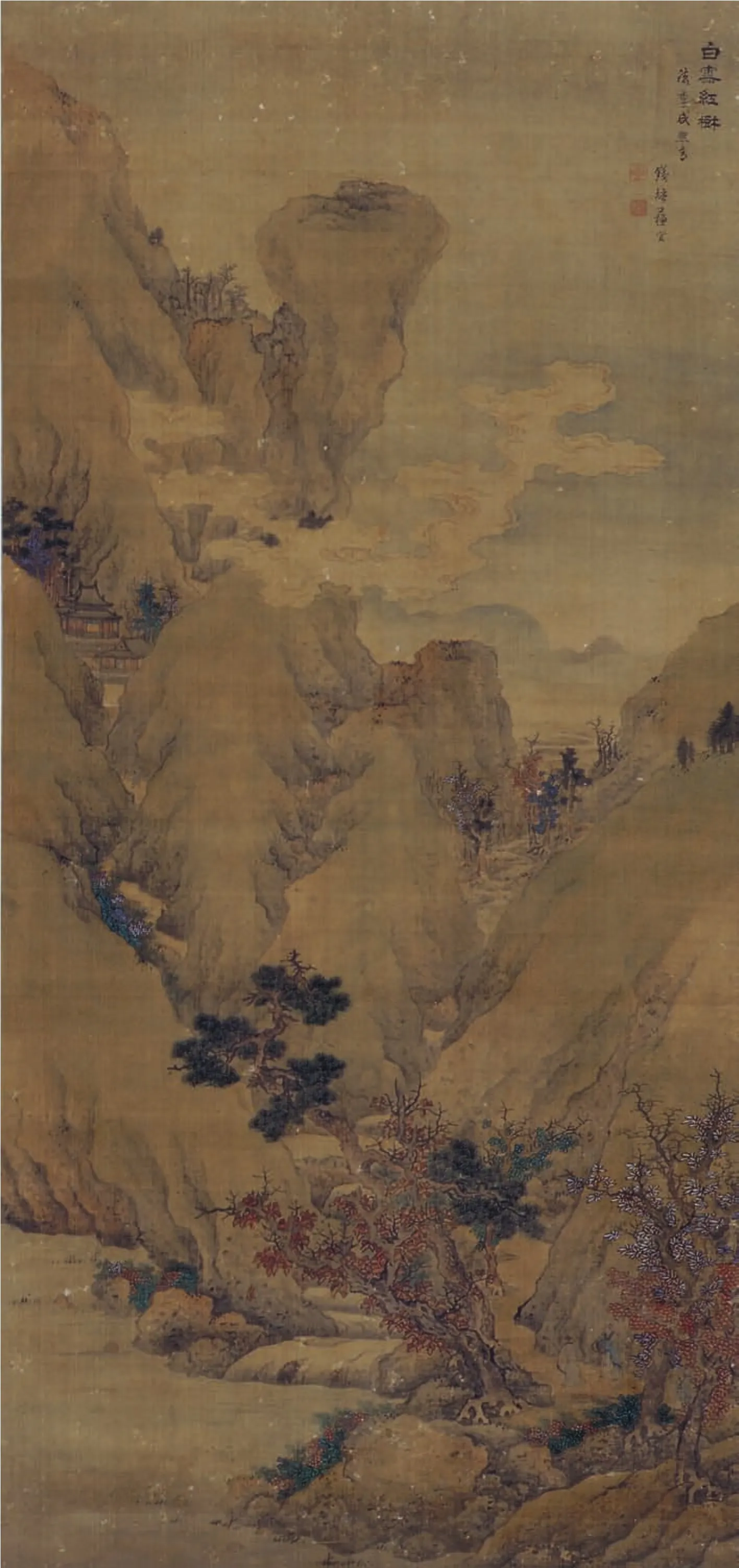

[清]苏宜 白云红树图轴 202cm×94.5cm 绢本设色 北京画院藏款识:白云红树。法李咸熙意,钱塘苏宜。钤印:苏宜字仲展(白) 金门待诏(朱)

[清]张培敦 玉溪梦隐图卷 26.8cm×147.4cm 纸本设色 苏州博物馆藏引首款识:玉溪梦隐。癸卯春日。昂之书。钤 印:昂之之印(白)画心款识:玉溪梦隐。浣花女甥工吟咏,善小楷,颇有管赵家风。与其兄子雅、听蕉、姊卿云每相唱酬于母侧,共得天伦趣。既而两兄俱谢世,恨不能如昔日之同堂,长怀悒悒。因索绘此图,以为卧游,宛如曩日。其友于之笃亦巾帼中仅有者。漫识数语,亦不禁感慨系之矣。道光二十二年冬日,研樵张培敦,时年七十有一。钤 印:培敦(朱) 研樵(朱)

[清]张培敦 临文衡山江南春图卷 23.5cm×112.2cm 纸本设色 苏州博物馆藏引首款识:江南春图。文待诏江南春卷,向藏汪氏,名籍甚,张先生研樵于此脱胎,故妙。壬寅二月,陆恢题端。钤 印:古佛龛中金石文字(白) 陆恢之印(朱白)廉夫书画(朱)画心款识:道光乙酉冬日,临文待诏江南春,研樵张培敦。钤 印:培敦(朱文连珠)

* 本文摘选自蔡星仪《“四王”论辩》一文,标题为编者所加。

——四王吴恽与四僧书画特展

——以《题丹思代作仿大痴》为例