智慧出自指尖,思维源于活动

韩婧

动手操作,实践探索,亲自参与,在小学数学教学中是极其重要的.“动手做”为学生提供了一种不同于听讲、解题的学习方式,使学生在富有趣味的操作中逐步增强动手实践的意识和能力,更为学生提供了更多发现问题、提出问题并解决问题的便利.

教材的意图是让学生动手操作,激发学生的数学兴趣和探究意识,培养学生的数学思维和空间想象的能力.笔者结合苏教版三年级上册第45页“长方形和正方形动手做”的教学谈一些想法和做法.

一、从简单到复杂,让探究思路明起来

出示四个小方块.

四个小正方形可以拼出哪些图案呢?要求是没有间隙地拼一拼.尽可能地拼出多种图案.

让学生自主探究,动手拼一拼,有多少种不同的拼法.学生们都会拼,但是没有做到有序列地进行思考.做到不重复,不遗漏的人就更少了.

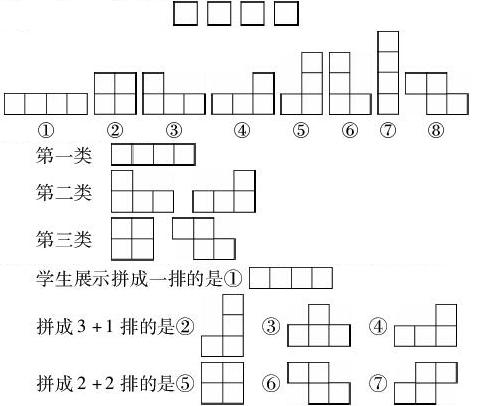

动手操作后,笔者投影展示学生的作品.一共有下面几种.

在这8组图形中,有没有重复或者遗漏的呢?学生快速地指出,①和⑦是相同的.③和⑤是相同的,请学生上黑板演示,③通过旋转可以得到⑤,在这个过程中发展学生的空间观念.同时在③的基础上不难发现,④也可以通过旋转变成⑥.

于是学生第一次的活动展示的作品只有5种,有什么办法将五种图形归类?简单的一句话,与学生的认知水平和思维特点高度合拍,学生的思维明显灵动起来.最后学生进行分类是这样的.

根据教师的提示,有了第一次活动的基础学生们很快就能找出第一次没有拼出的图形.是下面展示的③和⑦.

学生提出疑问⑥和⑦是一样的吗?有谁可以证明呢?学生在黑板上展示⑥和⑦不是同一种图形.于是我们通过四个小正方形可以拼出七种不同的图形.动手操作的活动改善了笔者们的学习方式,积累探索学习的经验,培养发现问题、提出问题的意识和能力.

二、从直观到抽象,让探究方法活起来

在进行前面的大量铺垫后,由视频导入,介绍了俄罗斯方块,它是由一组由4个小型正方形组成的规则图形,中文通称为方块共有7种,分别以S、Z、L、J、I、O、T这7个字母的形状来命名.游戏视频和学生认识我们拼出来的图形①是I型.②是J型.③是T型.④是L型.⑤是O型.⑥是Z型.⑦是S型.这七种图形经过平移和旋转都需要认识这些图形是哪一种.

活动一,如果用同一種俄罗斯方块去拼一拼,下面哪几种图形能拼出像左图4×4的正方形?

在自己的数学书105页上拼一拼.展示学生作品.学生发现I型、J型、T型、L型、O型是可以在左图中拼满.这一环节由单一的图形入手,学生通过俄罗斯方块摆放位置不同而铺满正方形.感到新奇,调动了学习的积极性.自己动手操作对图形比较熟悉,为下面的环节做铺垫.

活动二,笔者适当地加大难度,给学生更多的思考空间.按照要求去拼,用Z型或S型和其他几种方块图配合,拼成上图的正方形,比一比谁的拼法多.活动展开后学生展示拼法.有三种,第一种2个J型,加一个I型和一个Z型.第二种2个T型,加一个I型和一个Z型.第三种2个T型,加一个I型和一个Z型.教师再问一问学生S型、T型、J型,你会吗?在自己的脑子里拼一拼,给学生发展空间想象的机会.在这里动手操作让学生形成空间想象,获得空间观念.

活动三,一起玩一玩游戏,游戏的名字是“你说我做”.一人随机地出示方块(I型和O型只能出一次),一人动脑摆方块,看看你能成功的摆满几行.小学生思维的是从以具体形象思维为主要形式逐步过渡到以抽象逻辑思维.这是学生思维发展的本身需要,也是他们学习抽象的数学知识、提高数学能力的需要.

三、由模仿到创造,让探究结果用起来

在这节课的活动中学生通过操作变得聪明、勤学、好问.敢于表达自己的观点,展示自己的作品,增强学习数学的信心.教学成功与否,学习效果如何,取决于全体学生的有效参与程度,让学生主动参与、教师要努力为学生创造积极思维的情境.借助视频把同学们创造的七种图变成俄罗斯方块的内容.枯燥的数字、符号、抽象的概念公式变成具有实用性、愉悦性的材料.在组织数学操作活动中,笔者贯彻由浅入深、循序渐进的原则.在教学中活动内容分解成不同层次,根据需要将全班操作活动、分组操作活动、个别操作活动,合理互补贯穿运用于各个教学环节,慢慢地从一个较低的层次,发展到另一个相对高一些的层次,以发挥各处的优势和整体功能.

总之,在小学数学教学过程中,教师要适当、充分地让学生动手操作,调动学生的积极性,使他们体验到学习数学的快乐.同时在掌握知识的过程中,使学生的创新意识和创新潜能得到有效的发展实地操作.实地探究,实地总结,让学生通过动手操作爱上数学.