协同创新视角下电子商务专业人才培养模式探索

□郝 静

截至2018年,电子商务专业已成为全国高等院校新开设最多的专业之一。电子商务本身是跨学科专业,因此在不同地区、不同高校形成了多种人才培养模式。在高职环境下,受市场因素的影响,电子商务专业人才培养要求更加贴近行业企业,表现出对人才的职业素养、专业技能和拓展能力的综合需求。在对电子商务企业的人才需求调查中,态度、知识、技能、创新和协作成为企业最关注的能力。这就要求高职院校进行电子商务人才培养的过程中,需要更加深入探索校企合作、产学结合的内容和方式,把现代学徒制落实在实处。

一、目前电子商务人才培养模式存在的问题

(一)产教融合力度不够深入。目前几乎所有的高职院校电子商务专业都有合作企业,但是中西部地区高职院校电子商务专业的校企合作多数还止于浅层合作,较多流于签订合同、召开会议等表面合作。相对地,电子商务发展形势较好的江浙沪、珠三角地区高职院校的电子商务专业与行业企业融入较深,表现在项目合作、课程置换、实习实训和顶岗实习等多个方面,其中个别高职院校能够在当地起到行业引领者作用。

(二)学生实践能力有待提高。正是因为存在校企合作、产学结合深度不够的情况,因此在高职院校的课堂中存在知识结构落后、新知识或新技能点到即止、缺乏实施或实践的情况,从而影响学生的实践能力。虽然把所有的实际工作岗位或工作任务都搬到课堂让学生实践是不现实的,但是校企双方应共同研讨,从典型到普遍,逐渐把工作岗位或工作任务转换成学习任务,最终完成学生知识的积累和技能的培训。

(三)教师教学水平有待提高。由于多种原因,高职院校的许多教师来自师范院校或同专业毕业的应届大学生,虽然自身有着良好的教师基本素质,但本身缺乏有效的企业实践经历。按照高职院校的要求,电子商务专业的教师与电子商务行业企业有着一定的联系和合作,但是教师很难深入企业内部核心工作,因此教师的企业实践从一定意义上来被边缘化。教师无法深入企业核心工作,相对也较难提炼真正有效的学习任务,知识或技能的讲解也难以深入,这是高职院校办学的一个重点难题所在。

(四)体系中协同和创新的体现不足。协同和创新是目前电子商务教学体系中最难体现的两个内容,但这两点恰恰是现代人才需求最看重的两点。协同和创新既是基础素养的一部分,同时也是综合能力的重要表现。而固化式教育从一定程度上严重限制了学生创新思维的发展,在教学过程中尝试、引导、鼓励将起到极其重要的作用,对教师的职业素养和教学能力提出极高的要求。

二、协同创新电子商务人才培养模式探索

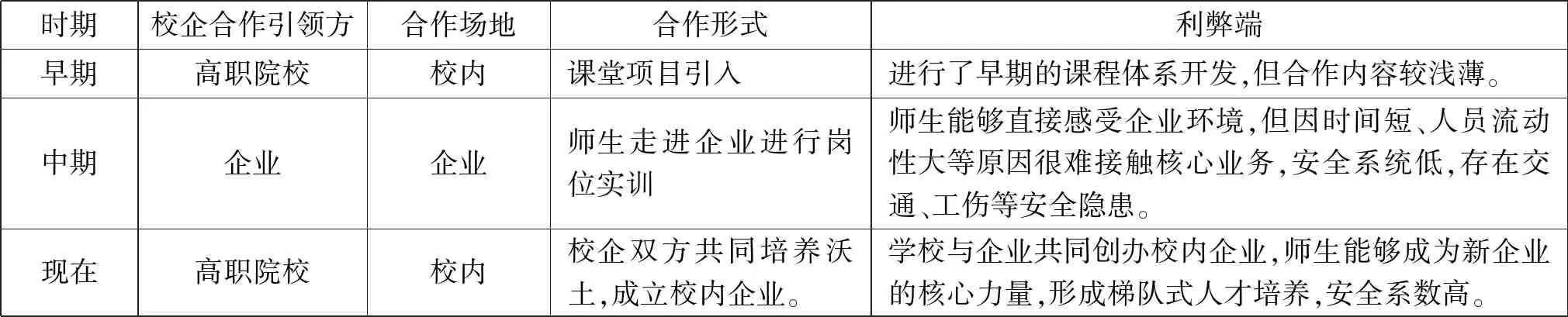

总结江浙沪、珠三角地区高职院校电子商务专业的办学经验,走校企合作、产学结合的道路是必然结果。从十几年的高职校企合作经验来看,早期的校企合作以简单项目合作为主,主要在学校完成;中期校企合作则鼓励教师和学生走进企业、“放养于企业”;而现在的校企合作则重新回归校园,但更多强调双方共同培养,共建校企沃土,直接为企业培养电子商务行业人才。

表1 高职院校校企合作发展情况

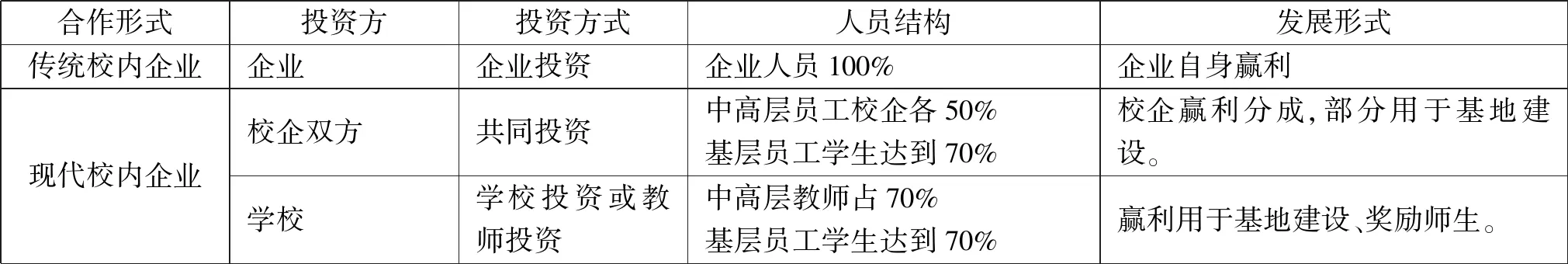

(一)深度产教融合、共同培养沃土。通过表1可以了解到,在江浙沪、珠三角地区有越来越多的优秀电商企业在高职校内设置新公司,有的甚至完全搬入校内成为校内企业。但要强调的是,与以往的校内企业不同的是,核心人员必须是教师和企业人员共同组成,在校学生在企业员工中占到大多数。有实力的高职院校甚至直接由本校教师成立校内企业,招聘企业人员成为部分中坚力量或培养年轻教师及高年级学生成为中坚力量,以此推动企业发展,实现企业赢利与师生锻炼的双重目标。

表2 传统和现代校内企业对比

(二)教学模式更注重学生参与感,体现学习价值。教学过程中能够让学生深度参与实际工作,得到有效锻炼,前提就是“沃土”培养的好。现代校内企业不论是校企双方投资还是学校投资,因为人员以教师和学生为主,所以不论是参与程度,还是积极性、创造性都能得到最大的保证和发挥。其中教师和企业人员必须成为整个基地的领航者,创建稳定的工作环境,才能保证学生有条不紊地进行学习和工作。因此在整个教学过程中,基地或企业的工作模式必须要和课程体系相结合,达到相当比例的课程融合或课程置换,通过工作完成知识技能的学习,以此达到学分置换并完成学业。

(三)双师型教师团队的建设。现代校内企业如果好似一艘航母,那么好的舰长和团队就是核心关键,甚至成为基地建设和生存的保证。这就是《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发[2019]4号)中提到的多措并举打造“双师型”教师队伍的要求[1]。现代校内企业不能依赖学院或企业的长期投资,必须获得赢利并保证基地的长期正常运营,这需要具有实战经验且高瞻远瞩的企业领导人和团队骨干,而这些人员必须是教师身份才能保证整个基地的运作不偏向单纯性赢利。培养这样的双师型教师,学校必须配套出台教师培养计划,单纯下命令是不可能培养出双师型人才的,更多需要的是宽松、激励类的政策。很多学校虽然十几年前就有了关于双师型教师建设的若干文件,但多数属于表面层的,既要求教师满额工作又要求教师深入企业完成实践锻炼,同时保证一定数量的教科研论文,结果就是形成一堆“文件型”双师教师。以浙江多所高职院校为例,在校内基地全职带领企业、师生进行实战的教师等同于完成课程教学任务,在职称评审、待遇各方面享受同等待遇,从基地培养出来的年轻教师不仅具有校方满额工作量,同时可享受企业奖励和待遇。在双师型教师的培养过程中,学校成为至关重要的因素,处理不好内部协调关系就会成为一纸空谈,甚至可能会激发内部矛盾。

(四)实训条件建设。要想保证师生得到更多更好的锻炼,实训基地建设在校内更符合高职的实际情况。这并不是理想,而是在江浙沪地区已经形成的一种产业链。市场因为电商中间商的不稳定性和欺诈性,使得越来越多的实体企业更加相信和愿意直接与学校合作,共同探讨电商的发展之路并形成人员的梯队建设,再加上安全因素,因此才会出现实训场地从企业搬回学校的真实情况。借鉴江浙沪地区高职院校的实际经验,独立在学校建设合作基地或创业基地是常见方法。基地既满足工作和学习的需要,同时可以为师生进行创新设计、创立新公司提供保障。目前的基地建设,计算机、投影仪、直播间、摄影棚、会议室、讨论室、仓库已成为标准配置,常见的电子商务岗位划分为市场部、运营部、美工部、直播中心、客服部、仓储部等,由这些岗位提供课程学习和完成工作的全部需要。

(五)教学资源建设。实训条件建设属于硬件建设,如果基地要保证运营就必须有配套的软件建设,即教学资源建设。往往硬件方面各高职院校已投入资金建设大学生创业孵化基地,但多数目标不明确,管理混乱,不能保证基地正常运营,特别能实现自我赢利。教学资源的建设既要从课程资料上进行开发和完善,更需要量身为基地打造企业文化和制度,毕竟学生不但要在基地完成学业,更要融入工作。教学资源建设要依托课程体系的设计,二年级起课程部分进行置换,三年级课程要实现完全置换,要完成课程建设、工作标准、岗位职责、工作计划、工作报表等配套设计。另外,作为业务扩展,基地应承担企业人员培训、社会务工人员培训等功能,因此需要开发对应的电子商务培训手册。

(六)质量监控与评价。要实现企业的正常运营,必须有专业的团队在基地全程参与建设,因此整个公司的运营顶层设计、工作岗位划分、工作标准和考核评价都要由全职人员完成,整个过程要符合市场化需求,每个环节均需要制定完成进度和考核标准。如果基地承担着校外企业的外包工作,则评价需由校外公司进行考核和评价。

三、结语

随着电子商务发展的变化趋势,网民的需求越来越简单化、趣味化和多样化,互联网上出现越来越多的新创新和新应用,而这些新变化均足以引起企业的翻天履地的变化。因此,要稳健保证校内企业在市场中屹立不倒,就需要双师型骨干教师具有高远的目光和利落的手段,要保证整个师生团队长远发展、顺利完成每年的交替工作。因此,电子商务人才培养模式中融入协同、创新代表着对专业建设提出更高的标准和要求,对教师的能力提出更严格的要求,换句话说,今后的学校和企业不分家,今后的教师和企业家不分离,今后的学生和员工一体化,这才是新时代电子商务专业发展的核心。