粤港澳大湾区体育教师教育能力模型建构与分析

晏 骏

粤港澳大湾区体育教师教育能力模型建构与分析

晏 骏

广东第二师范学院体育学院,广州 广东,510303。

对粤港澳大湾区体育教师教育能力的研究是践行“立德树人”任务,筑牢粤港澳大湾区“南方人才高地”基础堡垒;是打破体育人才流通桎梏,加强粤港澳大湾区教育目标趋同性;是优化体育教师职前职后培养内容,提升粤港澳体育教师实践运用能力。本文通过对粤港澳大湾区281名体育教师进行问卷调查,利用因子分析和验证性因素分析建构出粤港澳大湾区体育教师教育能力内容结构包括五个面向:自我成长与社会认知能力、理论积淀与创新能力、“互联网+教学”能力、教学反思与实践运用能力、职业基本素养能力。认为:夯实体育教师职业基本素养能力、优化教师专业化发展方案是保障教师教育能力可持续的根基;打破陈旧思想桎梏,创设多元化教育情境是教学反思与实践运用能力进阶的有力推手;搭建粤港澳三地体育教师教育沟通交流平台,建成“互传、互帮、互带”的师资互通体系是加快教师自我成长与社会认知能力的现实路径;加大多学科交流融合,拓宽体育教师专业理论视界是完善体育教师教育能力的重要举措。

粤港澳大湾区;体育教师;教育能力;模型建构;教育评价

1 问题的提出

党的十八大提出以“立德树人”作为教育根本任务后,对施教主体(教师)与受教客体(学生)及两者间中介作用的研究日益增多,内容主要集中在对教师教学能力、教师职业成就感、课程教学改革、学生与学校、家庭教育环境交互等研究上,而有教师教育能力模型建构鲜有论及。教师教育能力是对教师的教育教学活动起调节作用的个体心理特性,亦即教师在教育教学活动中表现出来,对教育教学活动的进程及方式起稳定调节作用的那些因素。它是教育系统中起主导作用的教师这一特定角色构成所有特有的性质,充分的表现在教师解决教学情境中的各种问题活动中,并对教育教学活动过程及方式具有一种特有的自我调节控制作用[1]。粤港澳大湾区(包括广州、佛山、中山等9市和香港、澳门两个特别行政区)的成立是国家建设世界级城市群和增强全球竞争力的重要空间载体,当今各国竞争都归属到人才的竞争,而对于人才的培养离不开施教者能力水平,目前国内外学者对教师教育能力内涵概念没有形成共识,评价体系建构不够合理,科学性、系统性不高,仍有很大提升的空间。为此在大湾区深化区域融合、增进优势互补、协同创新达成有效教育合作大背景下,对粤港澳大湾区体育教师教育能力结构模型进行研究就显得十分必要,本研究通过对大湾区教师教育能力的构建为我省体育教师教育培养提供理论依据与实践参考。

1.1 践行“立德树人”任务,筑牢粤港澳大湾区“南方人才高地”基础堡垒。

“立德树人”是新时代中国特色社会主义思想在教育上的核心概念,是当前教育工作中最耳熟能详的词语。针对当前社会立德树人价值观念尚未深入、立德树人习俗风尚尚未形成、立德树人的人才观尚未形成共识等立德树人的社会支持系统尚不完备的现实[2],通过对教师教育能力模型建构是深化“立德树人”场域中以教师为引导者的思想观,以“学生为本”的实践观。如雅斯贝尔斯所言:“教育是一个灵魂唤醒另一个灵魂的过程”,在当前的社会背景下,学校教育偏重科技知识的教授,忽视了学生人文教育和人文关怀理念的培养,在某种程度上说是对学生生命意识的一种压抑[3]。教师教育能力水平的高低不仅影响到学生学业水平,而且对其身心发展有着重要的行为示范作用,粤港澳大湾区的成立是增强我国参与全球化竞争的重要空间载体,以体育教师教育能力切入研究,不但是粤港澳三地对当下体育强国观的积极映射,而且是整合粤港澳三地教育资源夯实“南方人才高地”堡垒的重要举措。

1.2 打破体育人才流通桎梏,加强粤港澳大湾区教育目标趋同性。

20世纪末香港与澳门相继回归祖国,由于历史政治原因,港澳地区依旧施行其资本主义制度。不可否认,由于三地政治、经济、法律制度不同,政府和居民思维方式、办事程序、生活习惯亦存在较大的差异,这也阻碍了三地人才的畅行流通。在西方文化的影响下,体育已作为不同文化交流的重要手段被广泛重视,近年随着我国体育竞技水平提升,粤港澳三地体育人才交流越发频繁,在坚守“一国”之本的前提下用好“两制”之利,把制度差异转化为制度优势[4]。与此同时,拥有5000年文化积淀的古国,粤港澳三地人民“本是同根”,受中国传统教育文化的影响深刻,为此基于粤港澳大湾区体育教师教育能力模型建构能有效唤醒三地教师群体“同根性”的民族情感、“同源性”的国家认同,并使粤港澳大湾区教育者养成一种践行“求真”的原则,追求人生“向善”的价值,领悟“尚美”的境界[5],进而加强粤港澳大湾区教育目标的趋同性。

1.3 优化体育教师职前职后培养内容,提升粤港澳体育教师实践运用能力。

高等师范院校体育教育专业毕业的学生是当下体育教师师资的主要来源,按照布迪厄对体制形式的文化资本的界定,在我国高校成立体育教育专业之前,基本上不存在一种严格意义上以教育资质来赋予的在国家层面认可的体育教育资本的体制形式,经过近六十年发展,体育教育专业课程建设和内容设置愈趋成熟;但同时中小学体育教师的育人能力和教学能力亟待提高,体育教师自身的文化修养和道德水准的社会评价也还不高,而且体育教师队伍缺口巨大、技能老化、职业倦怠明显、对地位待遇的反弹性高等众多问题错综复杂,严重阻碍体育改革[6]依旧是当下的顽疾。就当下而言,职前教育培养的体育教师成为“半成品”,而职后教育又对“半成品”进行“回炉再造”,此种培养方式必须优化。粤港澳大湾区是未来具有举足轻重影响力的全球治理的空间载体和经济增长极群落[7],对三地体育教师教育能力模型进行构建是把“立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节”[8]的重要操手,是提升职业教育培养的精准度,同时为职后体育教师能力进行科学化评估,同时也为学校教学监控提供参考。

2 研究设计

2.1 研究对象

本研究的研究对象为粤港澳大湾区281名体育教师群体。

2.2 研究方法

通过文献资料、归纳演绎、问卷调查、数理统计、逻辑分析对粤港澳大湾区体育教师的教育能力进行模型构建与分析。

(1)文献资料法:本研究通过对“粤港澳大湾区”“教学能力”“教育评价”“模型构建”等关键词的检索,筛选出与本研究相关文献47篇。

(2)归纳演绎法:通过对相关研究量表的参考,归纳出于体育教师教育能力相关的指标,结合研究实际境况,制定出《粤港澳大湾区体育教师教育能力评价量表》。

(3)问卷调查法:对粤港澳大湾区体育教师教育能力评价现状进行电子问卷派发,整理回收有效问卷281份。

(4)数理统计法:运用spss23.0软件,首先对编制问卷进行克隆巴赫Alpha检验,其次对281名体育教师所填问卷进行指标筛选和因子提取[9],然后通过AMOS Graphics软件[10],建构因子结构模型,观察各个指标内在关系。

(5)逻辑分析法:对粤港澳大湾区体育教师教育能力结构中存在的问题进行分析,并提出相应策略。

2.3 研究工具

本研究对相关文献进行收集整理后,参考燕飞的《幼儿教师体育教育能力培养满意度问卷》、邓睿的《中学教师职业成就感问卷》、王伟伟《初级中学体育教师教学能力评价指标》、孙哲的《我国职业篮球教练员胜任力调查问卷》、顾小清译《教师教育能力标准》,再结合粤港澳大湾区地域特点,通过专家论证修订,编制了《粤港澳大湾区体育教师教育能力结构量表》,本表共31项指标,题目的回答采用李克特氏5级评分,从“很不重要到”很重要依次记1、2、3、4、5分。

3 结果分析与讨论

3.1 体育教师教育能力结构分析

(1)在对数据分析之前,首先应对量表中指标的编制是否可靠进行检验。本研究采用克隆巴赫Alpha检验后,其系数=0.985>0.8,表明整体量表可靠性不错,可以推广。

表1 KMO 取样适切性量数

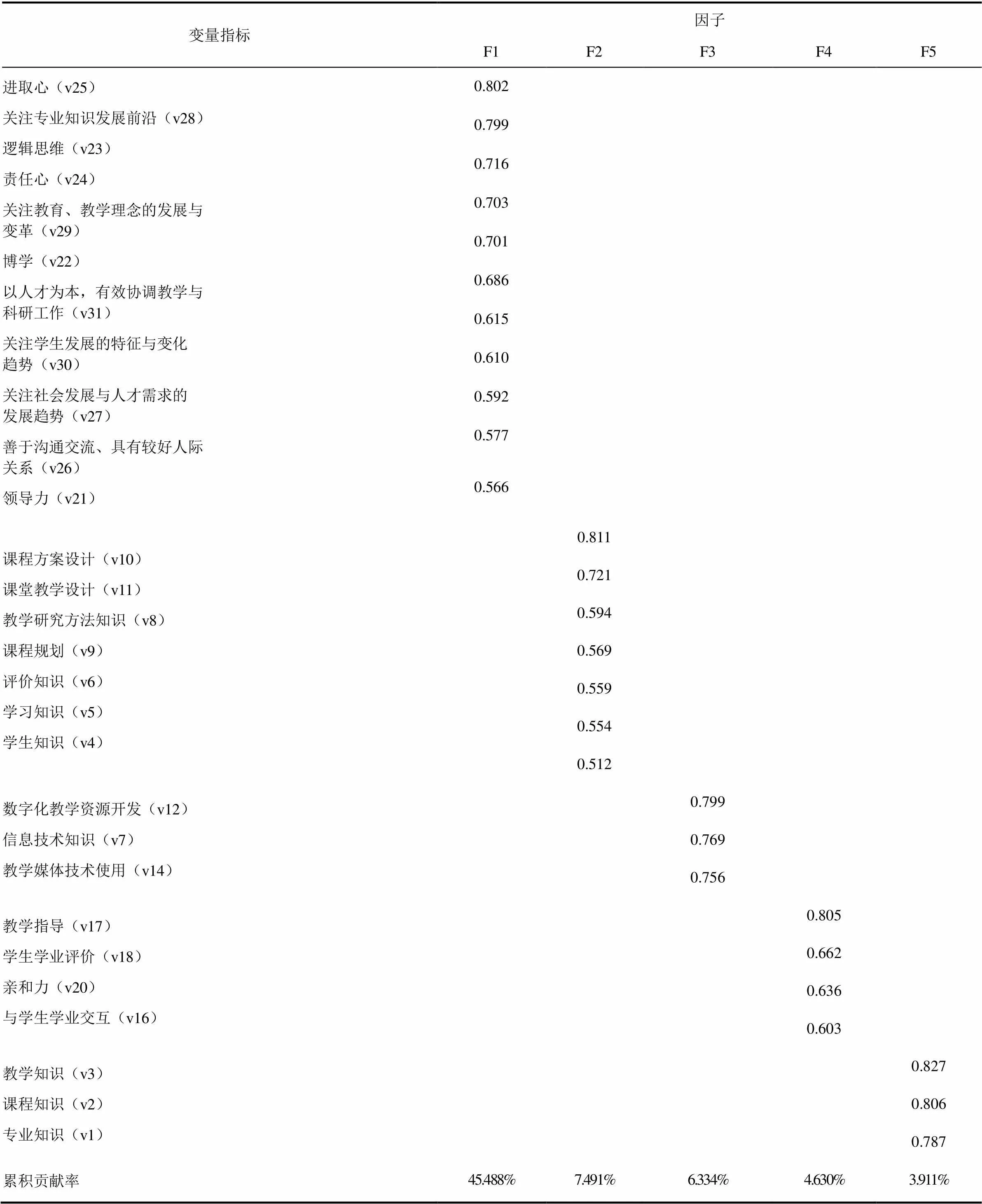

对281份问卷进行统计学分析,本问卷KMO系数为0.915(表1),Bartlett球形度检验卡方值为6601.015,显著性P<0.01,呈现性质为“良好”标准,表明变量之间存在共同因素,适宜进行因子分析。随后对281份问卷中的31个指标条目进行主成分分析,用探索性因素分析及最大方差法进行旋转筛选,提取特征值大于1的因子,剔除3个变量指标,获取28个指标条目和潜在因子5个(图1),5个共同因素可解释测量题项67.885%的变异量。各变量因子载荷与变量指标名称见下表2。

图1 体育教师教学能力各项指标特征值图

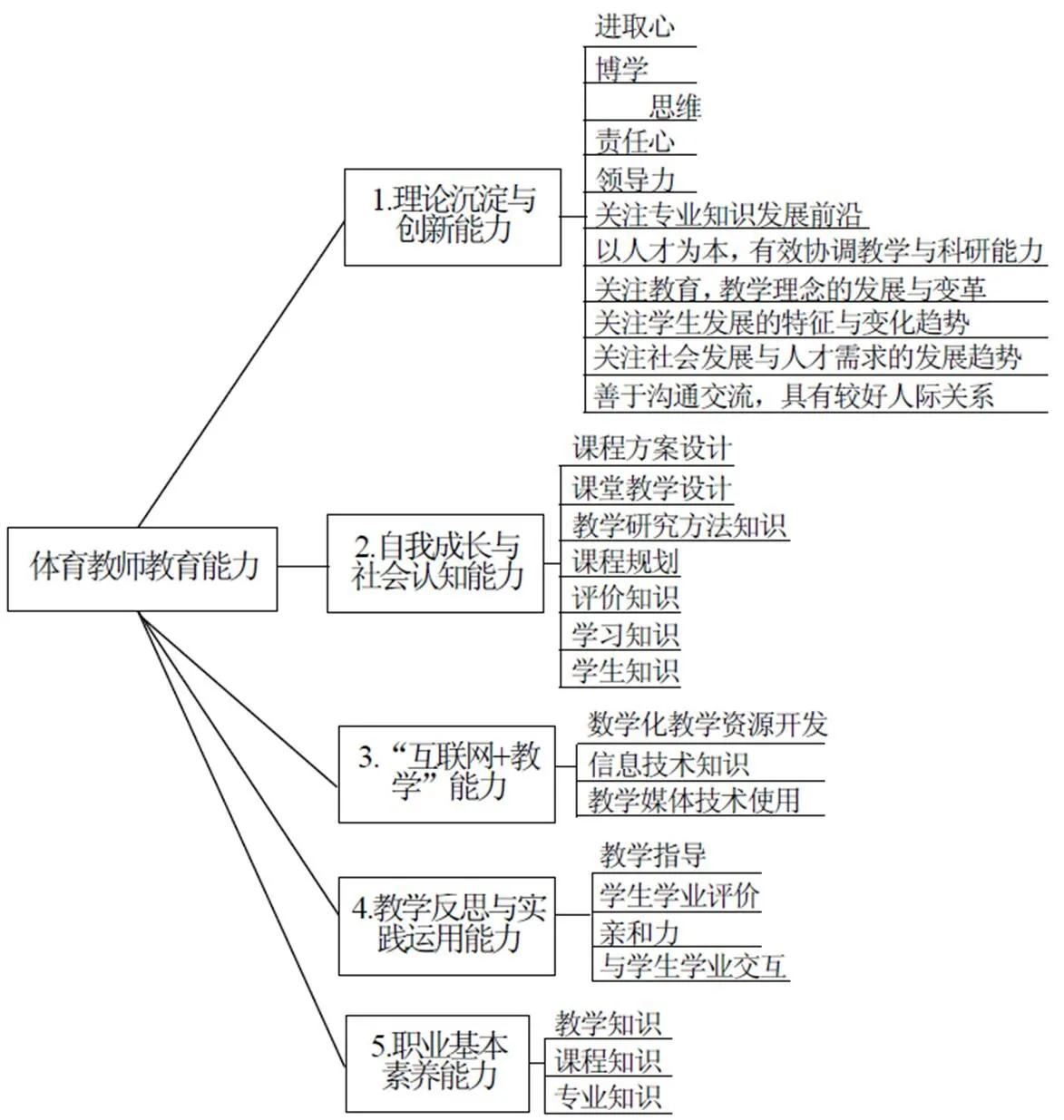

(2)根据因素所涵盖的指标内容进行因子命名。第1个潜在因子F1包含11项指标(v25、v28、v23、v24、v29、v22、v31、v30、v27、v26、v21),内容涉及教师智慧能力与社会感知,命名为:自我成长与社会认知能力;第2个潜在因子F2包含7项指标(v10、v11、v8、v9、v6、v5、v4),内容涉及教育原理掌握及教育基础内容创新水平,命名为:理论积淀与创新能力;第3个潜在因子F3包含3项指标(v12、v7、v14),内容涉及教师信息技术与网络应用,命名为:“互联网+教学”能力;第4个潜在因子F4包含4项指标(v17、v18、v20、v16),内容主要反映教师教学的实践能力,命名为:教学反思与实践运用能力;第5个潜在因子F5包含3项指标(v3、v2、v1),内容主要凸显教师基本业务能力,命名为:职业基本素养能力。综上,绘制出粤港澳大湾区体育教师教育能力结构导图(如图2)。

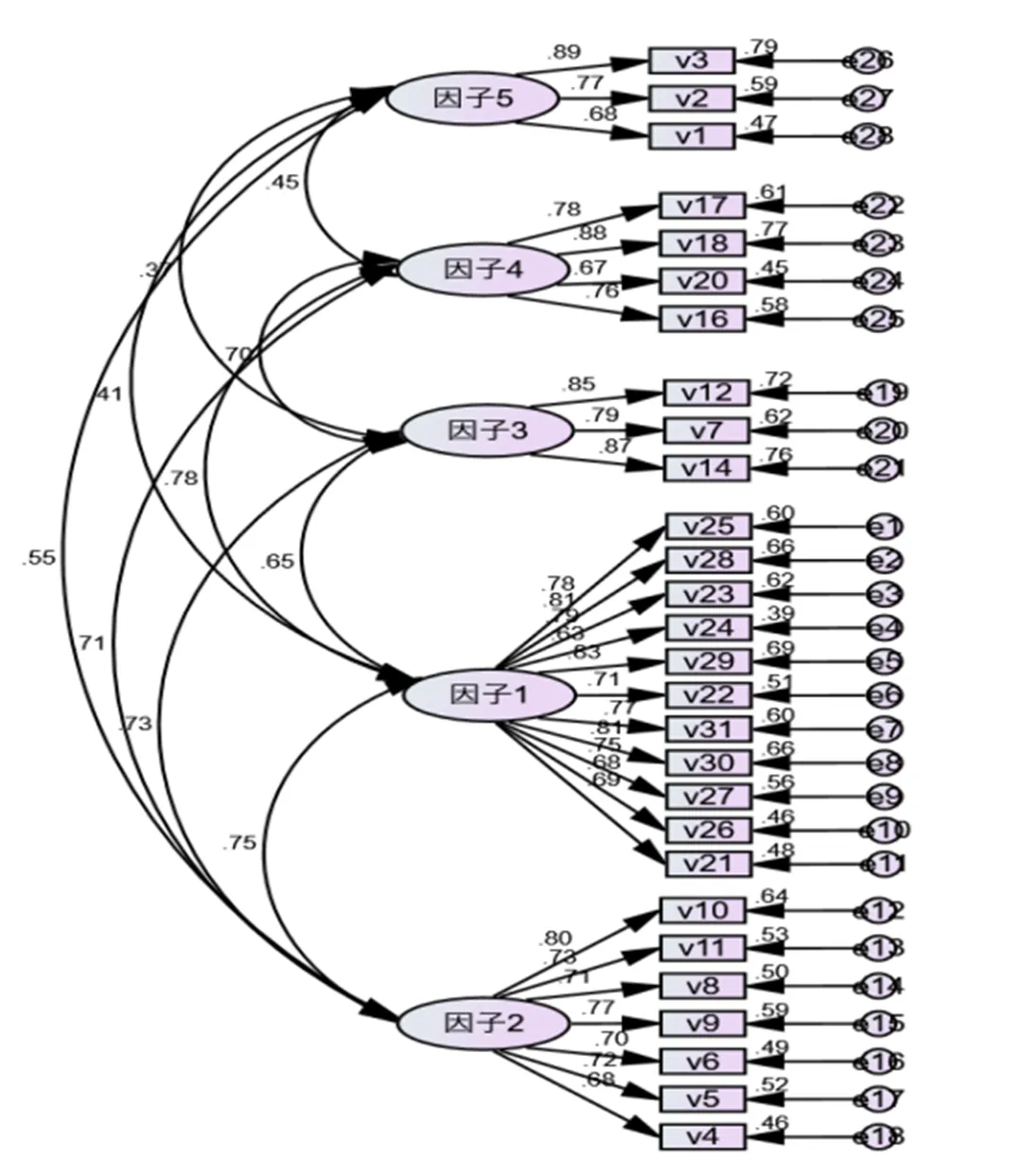

(3)对粤港澳大湾区体育教师教育能力进行验证性因子分析。通过对运行结果Estimate查看,观测到各指标的CR系数没有小于2,说明模型拟合度好。结合图3可知,教师教育能力结构模型中各因子载荷均大于0.6,表明各指标对新命名因子评价结果很重要。其中“因子1”中11项指标中R2相较均衡,其中体育教师的进取心、逻辑思维、关注专业知识发展前沿、关注教育、教学理念的发展变革关注学生发展的特征与变化趋势指标对体育教师教育能力中的“自我成长与社会认知能力”解释程度较大;“因子2”的7项指标中课程方案设计、课程规划判定系数(R2=0.64、R2=0.59)对体育教师教育能力中的“理论积淀与创新能力”解释程度较大;“因子3”的指标中,数字化教学资源开发判定系数(R2=0.72)对体育教师教育能力中的“互联网+教学能力”解释程度最大;“因子4”的4项指标中,学生学业评价判定系数(R2=0.77)对“教学反思与实践运用能力”解释程度最大;“因子5”的3项指标中教学知识判定系数(R2=0.79)对“职业基本素养能力”解释程度最大。

表2 旋转后因子载荷矩阵

图2 体育教师教育能力结构图

图3 《教师教育能力结构量表》验证性因子模型图

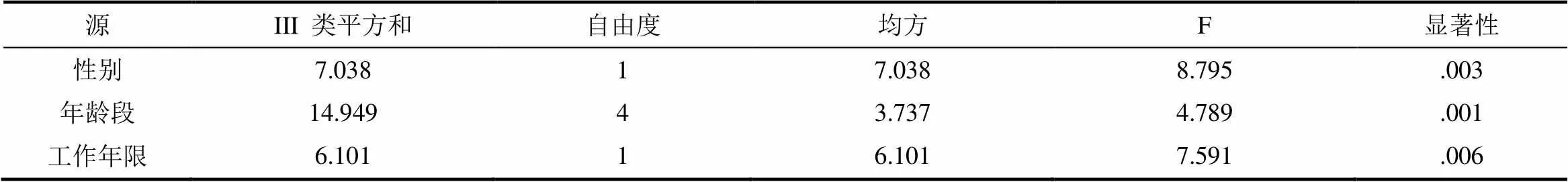

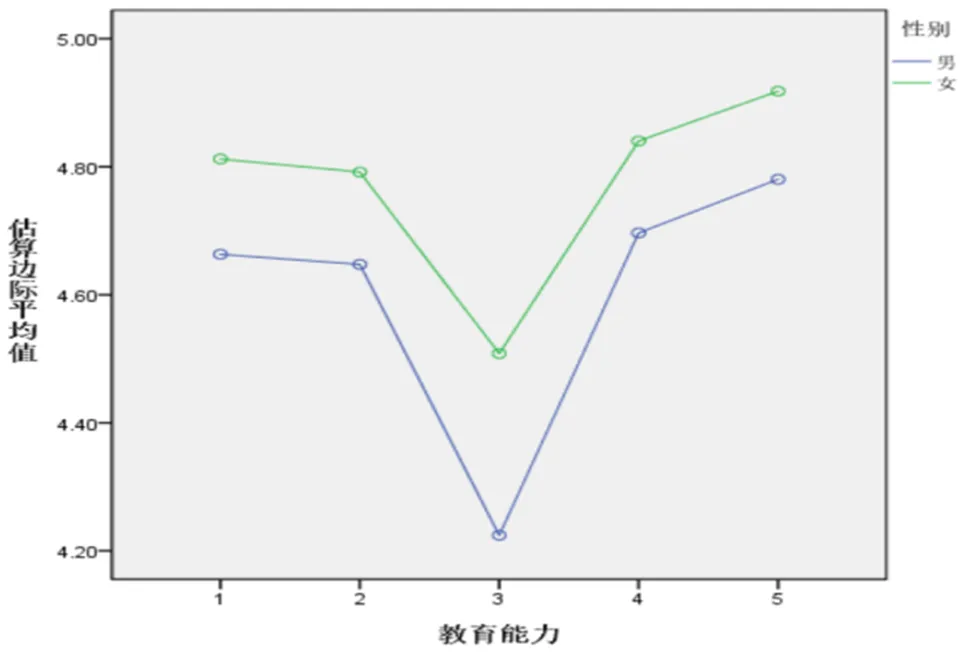

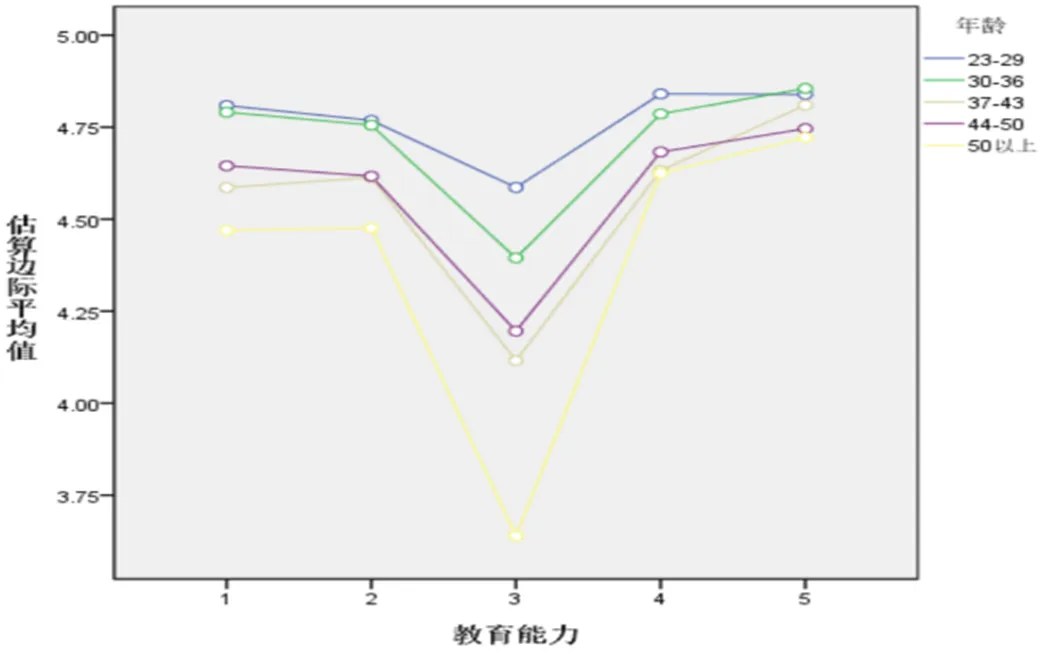

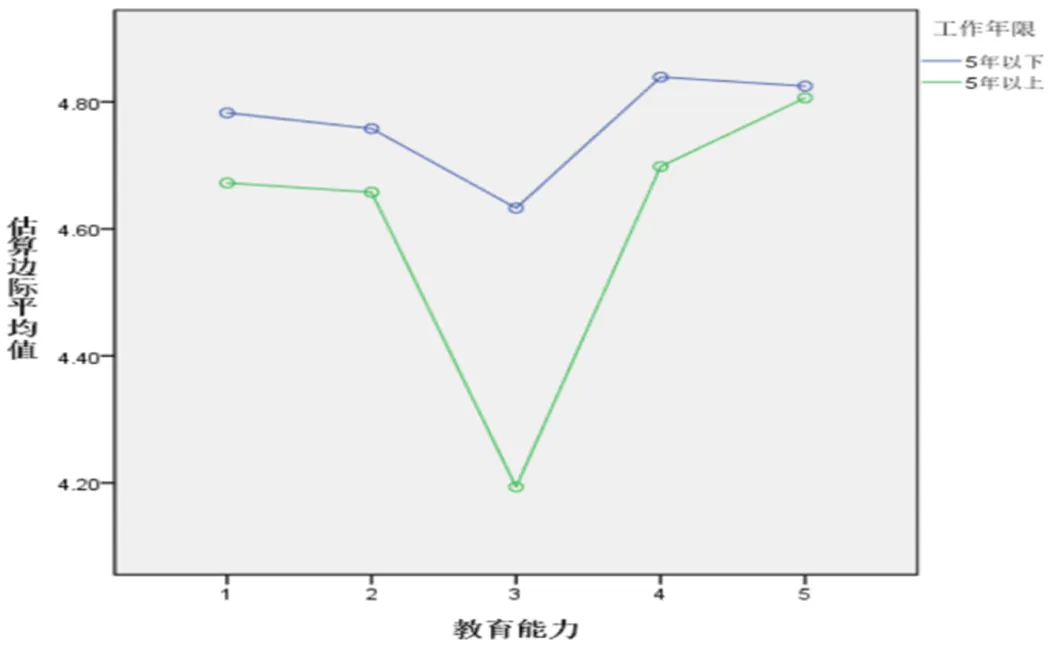

(4)对粤港澳大湾区281名体育教师的性别、年龄段、所教学段、工作年限及所在区域与教育能力包含的5个因素进行轮廓分析。结果见表3:不同性别体育教师教育能力结构认知之间:F=8.795,P=0.003<0.01,可见男、女体育教师教育能力结构认知呈差异性,结合图4可知,男性体育教师教育能力结构认知优于女性体育教师教育能力。不同年龄段体育教师教育能力结构认知之间:F=4.789,P=0.001<0.01,可见不同年龄阶段教育能力结构认知呈现差异性,如图5。不同工作年限体育教师教育能力结构认知之间:F=0.006<0.01,可见不同工作年限体育教师教育能力认知结构呈差异性,结合图6可知,工作年限5年以下对教育结构重视程度优于工作年限5年以上者。

表3 主体间效应检验

图4 不同性别教师教育能力结构认知图

图5 不同年龄体育教师教育能力结构认知图

图6 不同工作年限体育教师教育能力结构认知图

3.2 粤港澳大湾区体育教师教育能力发展展望

3.2.1 夯实体育教师职业基本素养能力、优化教师专业化发展方案是保障教师教育能力可持续的根基 当前学校体育发展实然之境与体育教师的教育能力现状有着不可分割的关系。新中国成立后受杜威“教育即生活”实用主义影响,1953年于《人民教育》上发表的“学校行政应切实加强对学校体育工作的领导”[11],首次正式出现“放羊式教学”提法。它的出现由于当时师资水平较低,人们对舶来理念的解读进行“简单化”处理,教师上体育课即是拿出一个球让学生随便玩玩[12],而体育教师授课没有教学计划、无明确教学内容、无预设教学方法等现象在当下某些地方仍有滋生。基于此种现状,《普通高中体育与健康课程标准(2017)》的内容在指导思想、课程目标、课程内容、教学方式、评价方法等进行了完善和发展。在《课程标准》中提及发展学生核心素养不仅是对以“学生为本”的深化落实,它也成为体育教师职业素养提升的行动指南。本研究把体育教师职业基本素养划为专业知识、课程知识、教学知识三个面向,而专业知识的可持续性应体现教师自身专业的广度与深度,它是体育教师承担教学任务的重要前提;课程知识的传授应转向为学生知识习得后的延续性及与生活关系密切度上;教学知识应从个体差异中寻求共性,基于核心素养导向下,体育教师必须回归教育本体,从各种矛盾问题中找到自身进入的角度和空间[13]。

教师专业化发展分为职前师范教育与职后继续教育两阶段。如把教师看做产品,两个阶段做为生产线,从市场反馈面来说,职前教育大部分产出“半成品”,它还需通过职后教育进行“回炉再造”,但“回炉”效用并不大,这促使教师专业化培养方案必须优化。而教师教育能力高低的形成根本问题不在于老师的觉悟低,悟性差,而在于“一刀切”的简单化运作,“大一统”“运动式”的机械化行政命令[14],为此对体育教师职前、职后进行分层培养与分类管理,依托教师教育能力结构中的5个内容,对职前师范教育中的人才培养方案及大纲进行相应修订,对职后继续教育的课程选择进行关联优化。现代教育更应该教导人们重视德性伦理素养,促进人权和尊严,消除贫穷,强化人、教育和国家的可持续发展[15],而夯实体育教师职业基本素养能力、优化教师专业化培养方案是保障教师教育能力可持续的根基。

3.2.2 打破陈旧思想桎梏,创设多元化教育情境是教学反思与实践运用能力进阶的有力推手 有研究表明,大部分教师对体育课能增强身体素质,培养学生独立自主与坚毅品质的育人功能毫无异议,但他们却说不出其育人功能具体的实施方法,目前体育课堂教学本质上仍然为灌输式,教法上求同不求异,只重视共性要求,忽视个性培养,不少学校受内适质量观的驱使,只抓成绩忽视学生发展,完全背离了教育目标,导致片面追求升学率成为20世纪80年代基础教育的顽疾[16],这种陈旧的思想桎梏也是导致“学生喜欢体育,但不喜欢体育课”的原因所在。为此体育教师必须加强教学反思与实践运用能力,在日常师生交流中需公正公平的对待每一位学生,增加与学生之间情感交流与亲和力;其次针对不同学生情况进行差异化教学指导并能依据学生反馈及时调整教学方式;在学生学业评价中对过程性评价与终结性评价进行有机结合,注重学生个体学习前后的“高度差”。

教学反思与实践运用能力的场域设置则需要创设多元化教育情境与空间才能予以开展。多元化教育就是多元素相结合,将不同教育形式方法组合在一起,科学的将教学内容融入其中[17],多元化教育情境创设必须以培养学生的运动能力、健康行为与体育品德为基础,针对所教内容进行核心素养的关联与挖掘。如当前小学武术课五步拳教学可转变为:运用中国传统神话故事进行内容串联,创设多人参与、团结互助形式,以“弘扬正义”为主题的课程内容,将五种基本步法及手型融入其中,学生通过多元化教育情境的引导产生对课程内容自己的体感,与此同时,教师又通过“同课异构”的教学过程提升了自己的教育能力。

3.2.3 搭建粤港澳三地体育教师教育沟通交流平台,建成“互传、互帮、互带”的师资互通体系是加快教师自我成长与社会认知能力的现实路径 研究表明粤港澳大湾区体育教师对教育能力结构的重视度呈现出年轻化特点,但由于年龄与工作年限的制约,导致大湾区青年体育教师的教育能力提升受制。而制度为现代教育的架构[18],为此应搭建起基于粤港澳三地体育教师教育沟通平台,利用新教师对教育、教学理念的关注去推动老教师对教育教学的再反思;利用老教师对学生发展的特征与变化趋势多年积累加快新教师进入教师角色;利用新教师具有的进取心、责任心为每一位学生树立起体育教师职业的光辉;利用老教师缜密的逻辑思维与领导力让每位学生感悟体育运动过程中的育人价值。建立建成新、老教师的“互帮、互助、互带”体系是加快教师自我成长与社会认知的重要路径。

3.2.4 加大多学科交流融合,拓宽体育教师专业理论视界是完善体育教师教育能力的重要举措 著名教育家夸美纽斯在《大教学论》中提及到“寻找并找出一种教学方法,使教员因此可以少教,但学生可以多学”,其内蕴着教学效率的意思。而教学效率的提升离不开体育教师理论积淀与创新能力的培养,体育实践的全学科属性决定其横跨自然、人文、社会三大科学系统[19],体育教师应依据课程内容,融合运动心理学、运动解剖学、人文社会学等学科知识,对课程方案、课堂教学内容进行重新设计,并运用“互联网+教学”等媒介手段,加大多学科交融,将体育课程内容中的抽象知识转向真实情境,使其贴近学生学习与生活的具体情境。体育教师专业理论视界的拓展也通过三地互通交流去粗取精,如对体育课程目标与内容实施之间,可参照香港地区高中选修课体育课程内容,课程目标通过学习9个理论部分和参与体验部分达成[20],粤港澳三地的政治、经济、文化存在差异,但它们有着相同的课改背景和相似的课改议题,它们的成功经验也值得三地体育教师相互借鉴与学习。体育教师只有主动了解不同地域社会动态与教育现状,明确职业意识与社会担当、拓宽专业理论视界,才能真正成为具有核心素养的教师。

4 结 论

粤港澳大湾区体育教师教育能力的五大内容结构凸显了新时代下我国教育变革对教师的新要求与新期望,体育教师教育能力的提升是我国从体育大国到体育强国转变的重要突破口。粤港澳三区作为我国对外经济贸易的南大门,它也承担着我国人才流通集散的重要枢纽作用,粤港澳大湾区体育教师教育能力的模型建构将联合三地教育资源,进行优势互补、协同创新,为我国体育人才培养画上浓墨重彩的一笔。

[1] 王大顺.浅析教育能力及其结构[J].吉林教育科学,1998(04):146.

[2] 李长吉.要重视“立德树人”的中国传统文化根基研究[J].当代教育与文化,2019(01):2~6.

[3] 荊 雯,李星辉.高校体育教学中“生命教育”理论的建构[J].体育研究与教育,2018(06):64~68.

[4] 林 伟.抢抓大湾区建设发展机遇携手港澳打造高质量发展典范[J].广东社会主义学院学报,2019(01):22.

[5] 王 岗,韩金清,等.中国武术“立德树人”的价值取向:求真向善尚美[J].体育学刊,2018(06):1~6.

[6] 毛振明,丁天翠,等.论新时代中国学校体育发展问题与协同创新教改方略[J].体育教育与研究,2018(05):13~14.

[7] 刘金山,文丰安.粤港澳大湾区的创新发展[J].改革,2018(12):5~13.

[8] 孟繁华.高校要构建高水平人才培养体系[N].中国教育报,2018-10-11(006).

[9] 吴明隆.问卷统计分析实务——spss操作与应用[M].重庆大学出版社,2010(05).

[10] 吴明隆.结构方程模型——AMOS的操作与应用[M].重庆大学出版社,2009(07).

[11] 张奚若.学校行政应切实加强对学校体育工作的领导[J].人民教育,1953(12).

[12] 陈 帅,陈 璐.“放羊式教学”与“自主学习”的溯源与辨析[J].体育教学,2015(04):22~23.

[13] 商应丽,曲铁华.核心素养视域下教师专业发展的创生[J].现代教育管理,2015(05):74~79.

[14] 李海军.教师专业化培养需要学校分层实施分类推进[J].辽宁教育,2013(11):78~79.

[15] 李世奇.教育现代化的现代性困境及超越[J].现代教育管理,2018(12):1~6.

[16] 田 娟,孙振东.改革开放40年我国基础教育质量观的演进与反思[J].现代教育管理,2018(11):19~25.

[17] 康 倞.浅谈多元化教育在英语课堂的构建与运用[J].课程教育研究,2018(30):103.

[18] 冯建军.论教育制度和教育制度公正[J].教育理论与实践,2006(06):18~22.

[19] 黄 璐.体育学多学科交叉综合研究概述与展望[J].成都体育学院学报,2012(02):28~32.

[20] 周国海,季 浏.教育变革视域下我国香港地区高中体育课程标准新形态[J].首都体育学院学报,2017(01):31~35.

Construction and Analysis of the Educational Ability Model of Physical Education Teachers in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao

YAN Jun

Guangdong Universtion of Education Sport academy, Guangdong Guangzhou, 510303, China.

The research on the educational ability of physical education teachers in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao is to carry out the task of “cultivating people by virtue” and build the bastion fortress of “southern talent highland” in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao; to break the shackles of the circulation of physical education talents, to strengthen the convergence of educational objectives in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao; to optimize the training contents of physical education teachers before and after their employment, and to enhance the practical application ability of physical education teachers in Guangdong, Hong Kong and Macao. Based on a questionnaire survey of 281 P.E. teachers in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao, this paper uses factor analysis and confirmatory factor analysis to construct the content structure of P.E. teachers' educational ability in Dawan District of Guangdong, Hong Kong and Macao, which includes five aspects: self-growth and social cognitive ability, theoretical accumulation and innovation ability, “Internet + teaching” ability, teaching reflection and practical application ability, and Vocational Basic elements. Feeding capacity. It is believed that consolidating the basic professional quality of teachers in physical education and optimizing the professional development plan of teachers are the foundation to ensure the sustainable development of teachers' educational ability; breaking the shackles of old ideas and creating diversified educational situations are the powerful impetus for the improvement of teaching reflection and practical application ability; building the platform of communication among physical education teachers in Guangdong, Hong Kong and Macao, and building the “mutual transmission, mutual assistance and mutual belt” Teachers' interworking system is a realistic way to speed up teachers' self-growth and social cognitive ability, and it is an important measure to improve teachers' educational ability to increase the integration of multi-disciplinary exchanges and broaden their professional theoretical horizons.

Guangdong, Hong Kong and Macau Dawan District; physical education teachers; educational ability; model construction; teacher evaluation

2019-02-07

2019-03-17

广东省高校重点平台科研项目(青年创新人才项目)“粤港澳大湾区体育教师教育能力培养研究”。

G807.0

A

1007―6891(2019)03―0122―06

10.13932/j.cnki.sctykx.2019.03.28