贸易网络地位与出口技术复杂度

邵汉华 李莹 汪元盛

摘要:本文基于2001—2014年86个主要国家的面板数据,利用社会网络分析法构建了全球贸易网络,并从网络中心性、网络联系强度、网络异质性三个维度分析个体国家的网络特征及地位。在此基础上,实证检验了一国贸易网络地位对其出口技术复杂度的影响。研究发现:一国的贸易网络地位提高对其出口技术复杂度的升级具有显著的促进作用;随着一国的出口技术复杂度由条件分布的低端向高端攀升,贸易网络地位提高对出口技术复杂度的提升作用呈现弱化趋势;贸易自由化水平提升能够强化一国贸易网络中心性及异质性对出口技术复杂度的提升效应,但削弱了贸易网络联系强度的正向效应。研究结果对推动我国从贸易大国向贸易强国转变,实现对外贸易高质量发展具有一定的现实指导意义。

关键词:贸易网络;出口技术复杂度;贸易自由化;社会网络分析法

中图分类号:F740.6

一、引言与文献综述

随着经济全球化程度的不断提高,世界各国的贸易联系不断加强,呈现一定的网络特征。Zhou et al.(2016)[1]发现国际贸易是围绕美国、中國和德国为中心组织的网络,并且该网络呈现树状式的分层结构。但是这一贸易网络组织结构并不是稳定的,而是处于动态变化中,特别是在次贷危机之后,美国在贸易网络中的核心地位逐渐下滑,而日、德、英、法及金砖四国在网络中的核心度不断上升(陈银飞,2011)[2]。诸多研究证明一国在贸易网络中的地位与其社会经济存在耦合关系,具体体现为发达国家在贸易网络中处于核心地位,发挥中介与桥梁的作用(杨晨等,2017)[3]。在当前全球价值链分工协作不断扩展延伸的背景下,各国在全球贸易网络中的地位具有重要的研究意义与学术价值。

出口技术复杂度作为外贸发展方式转型升级的重要内容,被认为是衡量一国或地区出口产品技术水平和商品结构的有效指标,并在一定程度上反映了该国或地区的国际分工地位(Lall et al.,2006)[4]。一国出口技术复杂度的提升是一个系统性工程,受诸多因素影响。要素禀赋结构(Schott,2008)[5],基础设施水平(齐俊妍等,2010)[6],人力资本积累(陈晓华等,2014)[7],金融体系的发展(刘威等,2018)[8]等都构成了一国出口技术复杂度提升的动力机制。随着全球价值链分工体系的深入发展,出口技术复杂度的贸易因素引起了国内外学者的广泛关注。Gereffi(2016)[9]认为一国出口技术复杂度的提高得益于在全球价值链上的价值捕获。后发国家在深入参与全球价值链分工的过程中,可以借助国际贸易中的技术外溢实现技术提升。在国际分工协作的背景下,贸易自由化通过“竞争效应”与“种类效应”提高企业出口技术复杂度(盛斌和毛其淋,2017)[10],但是反倾销等贸易壁垒(杨连星等,2017)[11]大大抑制了出口技术复杂度的提升。然而,现有研究仅仅局限于“独立个体”的分析,缺少从整体贸易网络系统的视角刻画一国的贸易因素对其出口技术复杂度升级的影响。为了将各国之间错综复杂的贸易关系纳入研究范围,越来越多的学者提出将一国放置于国际贸易网络中进行研究。

世界经济环境的变化在不断塑造各国的贸易发展模式,各国的全球贸易网络地位在一定程度上影响贸易转型升级进程,因此科学识别贸易网络地位显得特别重要。网络中心性、联系强度及异质性等三个维度的指标是节点在网络中特征及地位的重要表征,也是识别一国在贸易网络中特征及地位的关键要素。本文认为,各国不同的贸易网络特征意味着各国进行贸易时不同的比较优势,进而在一定程度上决定了一国外贸发展方式,具体表现为:(1)一国在贸易网络中的中心性很高意味着其具有支配整个网络的优势,并且在产品创新及开发方面也具有更多的比较优势(Ibarra H,1993)[12]。一方面,中心性较高的国家通过选择与价值链高端的国家建立紧密贸易关联,可以获取高端技术外溢和市场规模开拓,促进其在全球价值链分工中地位的攀升(Javier Reyes et al.,2008)[13];另一方面,由于网络中其他国家对该国贸易具有较强的依赖性,中心性较高的国家可以通过转移国内过剩产能,进而推动该国产业结构调整与贸易转型升级。(2)贸易网络中的联系强度是各国产业关联的“粘合剂”,一国贸易联系强度越大,说明该国与其他国家贸易联系越紧密,该国在全球贸易网络中占据较大份额。一方面,一国在贸易网络上所实现的贸易增值累积有助于一国资本积累,提高生产率水平,进而加快该国技术转型升级。另一方面,较强的贸易联系强度有利于建立贸易伙伴间的信任关系,从而降低贸易交易的成本,也使得跨国企业间的专业化分工成为可能,为出口企业核心技术的研发提供了便利。(3)贸易网络异质性反映一国贸易伙伴分布的集中度与分散度,异质性越高,意味着一国可以通过与具有不同比较优势的贸易伙伴建立关系(Gnyawali& Madhavan,2001)[14],进而获取多样化的信息流与技术流。特别地,在一些国家实施“技术封锁”政策时,贸易分布的多元化有助于减轻一国对特定国家技术的依赖程度,进而有助于一国出口技术复杂度的提升。

现有文献对于贸易网络与出口技术复杂度的研究大都从两个平行维度出发,鲜有文献将两者放在同一框架内进行研究。本文采用社会网络分析方法构建全球贸易网络,刻画网络的整体概况及各国在贸易网络中的相对地位和网络特征。在此基础上,实证考察一国在全球贸易网络中的地位对出口技术复杂度提升的作用程度,为我国对外贸易战略转型提出政策建议。本文的创新点在于:第一,从贸易网络的视角出发,分析全球贸易网络的整体格局和国家的贸易网络地位及特征;第二,实证检验一国贸易网络地位对其出口技术复杂度的影响,并且进一步分析在出口技术复杂度条件分布不同的情况下,一国贸易网络地位对其的差异性影响。第三,结合门槛分析方法进一步考察了贸易自由化对一国贸易网络地位与出口技术复杂度之间关系的调节作用,并就中国如何在国际贸易摩擦加剧的背景下实现出口技术复杂度的攀升提出政策建议。

二、全球贸易网络构建及描述性分析

(一)全球贸易网络的构建方法与数据来源

国际分工协作体系的发展使得各国的贸易联系越来越紧密,国际贸易通过各国之间错综复杂的贸易关系形成了典型的社会网络,因此本文采用社会网络分析方法来构建全球贸易网络。社会网络分析以“关系”作为基本分析单位,在处理“关系”数据时具有显著的科学性和适用性,具体表现为:一方面,社会网络分析方法解决了常规统计学意义中关系数据不能满足“变量独立性假设”的问题,因此不需要考虑变量间存在多重共线性的影响;另一方面,社会网络分析通过网络拓扑结构的刻画,能够全面剖析一国在贸易网络中的特征及地位(Fagiolo G et al.,2009)[15]。

网络拓扑结构包含无权网络和加权网络,分别能够诠释不同的网络特征。无权网络是一种定性测度,能较好地反映时期国家与国家之间是否存在关系,但不能描述节点之间的相互作用的具体强度。本文将贸易流量的阀值设置为10(亿美元),设定无权矩阵中的元素满足以下规则:当国对国的贸易进出口大于10(亿美元)时, =1;当国对国的贸易进出口小于或等于10 (亿美元) 时,=0。相比于无权贸易网络,加权网络能够定量测度全球贸易网络的关键属性(Squartini et al.,2011)[16]。设定加权矩阵中的元素,元素表示节点间边的权重值,本文以国家和地区间10(亿美元)以上的贸易额为权重。和分别表示时期国从国的出口额和进口额。为了使所有的,本文将各加权矩阵中所有的值都除以了矩阵中的最大值。另外,为解决由于各国的统计口径差异而导致数据计算出来的存在不对称的问题,本文对矩阵按照最大值法做了对称化处理。进一步地,本文通过测算中心性、联系强度及异质性等三个维度的指标来反映一国在全球贸易网络中的地位及特征。

本文选取了联合国商品贸易统计数据库中2001~2014年共14年的国家和地区之间的贸易进出口数据,并将其按年份转换为分别以国家和地区为行和列的矩阵形式,从而构建全球贸易网络。考虑到数据的可得性及对比性,本文只包含了联合国商品贸易统计数据库中的86个国际和地区,围绕全球贸易网络的个体中心地位展开研究。

(二)全球贸易网络特征统计性描述

为了更加直观地考察全球贸易网络空间关联结构及其演变趋势,本文采用UCINET可视化工具NETDRAW分别绘制了2001年及2014年的全球贸易网络图,如图1、2所示。如图所示,两国之间存在连线表示这两个国家之间的贸易进出口额超过了设立的阈值,即超过了10亿美元,相互之间具有较强的贸易联系,并且连线越粗代表两国之间贸易额越大。由图可以看出,第一,全球贸易网络格局在2001年至2014年间随时间变化发生动态演进,国家之间贸易关联日益紧密,处于贸易网络边缘的国家逐渐与其他较为中心的国家建立起较强的贸易联系。国家之间的贸易金额也在这期间激增,体现为国家间10(亿美元)以上的贸易关联大大增加。第二,美国、德国、英国等贸易强国一直处于全球贸易网络的核心地位,中国则是在这十几年间实现网络地位的迅速攀升。

为进一步刻画一国全球贸易网络中的地位变迁,本文按照中心性、联系强度及异质性三个地位指标对同一时期内的国家进行排名。由表1可知,网络中心性、联系强度及异质性三个地位指标排名前10位的国家变化很小,说明全球贸易网络具有自稳定性。在网络中心性和网络强度方面,贸易大国美国、德国、英国、日本始终位于世界前列,在2014年之前,美国一直占据全球贸易网络的霸主地位,近年来,在“美国优先”及“制造业回流”的贸易保护政策下,美国在全球贸易网络中的地位很可能重登首位。中国抓住WTO的契机,充分发挥比较优势,积极加入全球价值链分工,在全球贸易网络中地位日渐攀升。2014年中国的网络中心性超越美国,位居第一;网络联系强度也在2010年后位列第二,仅次于美国。值得注意的是,虽然近年来新兴发展中国家通过积极参与国际分工协作,在国际贸易中扮演了越来越重要的角色,但除了中国以外,绝大多数发展中国家仍然处于全球贸易网络中的边缘位置。从网络异质性角度来看,埃及,约旦,沙特阿拉伯等国由于对外贸易额相对较小且贸易伙伴较为分散,故位于排名前列。总体而言,相较于2001年,在2014年各国在贸易网络中的异质性显著增加,大部分国家逐渐重视贸易伙伴多元化的重要性。

三、模型设定与变量说明

(一)计量模型设定

基于第二部分对全球贸易网络的描述性分析,本文采用跨国面板数据,重点考察一国贸易网络地位对其出口技术复杂度的影响。因此,借鉴马述忠(2016)[17]、杜运苏(2018)[18]等人的计量模型,本文构建以下计量模型:

其中,下标代表国家,代表时间;表示出口技术复杂度;、和为本文第二部分测度的一国在全球贸易网络中的地位指标,是该模型的解释变量; 表示影响被解释变量的控制变量;表示國家固定效应,即不随时间变化的影响一国贸易网络地位的特定因素;表示时间固定效应,即不随国家变化的影响一国贸易网络地位的特定因素;是服从标准分布的随机干扰项。

(二)变量说明

1.被解释变量及其测度

一国或地区出口技术复杂度的提升不仅来源于每一个贸易分项出口技术复杂度的提升,还是整体贸易结构的优化的结果。本文借鉴Hausmann et al.(2005)[19] 等学者的方法,对一国的出口复杂度进行测度,具体测算分为两步:首先,测算各国或地区贸易分项下每一类贸易方式的出口技术复杂度,由该贸易方式下各国或地区人均GDP加权所得。第二步,在细分贸易分项出口技术复杂度度量的基础上,测算一国或地区的出口技术复杂度。具体数学表达式如下:

其中,为贸易分项下产品的技术复杂度;为一国或地区的出口技术复杂度;为国(地区)产品的出口值;为国(地区)出口总额;为国(地区)人均收入水平。

2.核心解释变量

核心解释变量是前文描述的国家或地区在全球贸易网络中的地位指标,分别是网络中心性、网络联系强度和网络异质性。本文使用在前文中所计算得出的中心性、联系强度、异质性等三个指标来表示一国或地区在全球贸易网络中的地位。为了处理异方差的问题,我们对三个变量进行对数处理后引入回归方程。

3.控制变量

为了尽可能地缓解遗漏变量引致的回归偏误,本文选取外商直接投资(FDI)、基础设施建设( INF)、研发投入(RD)、人力资本(HC)以及金融发展水平(FD)作为控制变量。

四、实证分析

(一)基准回归

表2给出了一国出口技术复杂度与其贸易网络地位之间关系的基准回归结果。从回归结果可以看出,表示一国贸易网络特征的三个指标对该国出口技术复杂度均在1%水平下存在的显著影响,即网络中心性、网络联系强度及网络异质性对一国的出口技术复杂度存在显著的正效应,这一结果验证了前文的理论分析。在控制了其他变量的基础上,一国的网络中心性每上升1个百分点,该国的出口技术复杂度上升0.106个百分点;一国的网络联系强度每上升1个百分点,该国的出口技术复杂度上升0.188个百分点。而对于网络异质性而言,一国的贸易伙伴地理分布集中度每提高一个百分点,该国的网络异质性就会下降一个百分点,相应的出口技术复杂度下降0.164个百分点。在当前国际分工协作的背景下,一国在全球贸易网络中的地位越高,就意味着一国在全球贸易网络中所掌握的信息、资源越多,并且能够通过在全球范围内进行信息、资源的整合及优化配置,使得该国在国际分工与贸易的过程中获取先进技术外溢,进而实现出口技术复杂度的升级。

外商直接投资(FDI)的系数为负,但并不显著。这主要是由于FDI对出口技术复杂度的影响较为复杂,对东道国兼具正向及负向的影响效应。一方面,高技术含量的FDI流入通过技术转移与溢出效应促进东道国吸收国外先进的技术与管理经验(Girma et al.,2008)[20],进而有利于该国出口技术复杂度的提升。另一方面,由于发达国家倾向于将国内技术含量较低的边际产业通过FDI的方式沿“技术阶梯”向下游国家转移,从而将核心技术内部化。而FDI的进入会使得东道国国内企业对国外技术产生技术依赖(Aitken and Harrison,1999)[21],导致东道国长期被锁定在全球价值链的低端位置,陷入“贫困化”增长困境,从而抑制东道国出口技术复杂度的提升。

研发投入(RD)的系数为负,但变量未通过显著性检验。这主要是由于研发投入同时存在激励效应与挤出效应(李平,2015)[22]。本文认为,一方面,一国的研发投入并不能完全转化为创新能力,并且存在盲目追求研发投入而导致研发效率低下的问题。只有当一国研发投入与经济发展、劳动力素质、基础设施等要素相匹配时,才能有效促进出口技术复杂度的提升。另一方面,即使一国通过增强研发投入实现自身技术升级,也会将核心技术锁定在国内来保持其国际竞争力,力图使本国的高技术产业形成国际垄断优势,而不会将其出口。发达国家企业普遍通过采取“保留核心外包其余” 的发展战略,将位于价值链低端的产业转移到发展中国家,集中资源发展前端研发、设计及终端的市场营销、渠道拓展等具有核心竞争力的产业,这使得一些发达国家的出口技术复杂度远远低于其实际国内研发创新水平。因此,在出口技术复杂度中无法完全体现一国的研发投入水平。

基础设施建设(INF)、人力资本水平(HC)、金融发展水平(FD)等三个控制变量均在1%的水平下显著为正,这与现有相关研究结论相一致。这说明一国通过改善其基础设施建设,提高人力资本水平,优化金融发展结构能够有效促进其出口技术复杂度的提升。基础设施的改善能够降低贸易双方的交易成本,从深度和广度方面提高企业的出口参与,进而提升一国出口技术复杂度。人力资本是科技发展的“引擎”,较高的人力资本水平意味着劳动者有能力充分吸收学习转化其他国家先进技术外溢,创新核心技术。一国人力资本的快速积累通过提高劳动者素质,优化产业结构及吸收先进技术外溢等渠道,提高出口技术复杂度。较高的金融发展水平通过降低企业融资及交易成本,促使企业集中资源研发新技术,提高产品异质性,从而提升出口竞争力。

(二)内生性检验

在本文研究中的固定效应模型中可能存在内生性问题,这主要是由双向因果关系(reverse causality)及遗漏变量引起的。一方面,一国的出口技术复杂度的升级可能是贸易网络地位提升的结果,反过来一国出口技术复杂度也会反作用于该国在贸易网络中地位的提升。另一方面,尽管计量模型中已经尽可能控制了影响一国出口技术复杂度的各种因素,但仍然存在模型中因遗漏其他相关变量而导致的内生性问题。为了克服由于内生性问题引致的估计结果偏误,本文选取核心变量即网络中心性、网络联系强度、网络异质性的一期滯后值和二期滞后值作为工具变量,采用多重工具变量两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。所选工具变量的内在逻辑是:首先,贸易网络特征与其滞后变量相关,故满足相关性;其次,滞后变量已经发生,与当期扰动项不相关。工具变量2SLS估计结果报告在表3。检验结果显示:第一阶段的F统计量、Anderson canon corr LM统计量、Cragg-Donald Wald F统计量均在1%的水平上显著拒绝原假设,说明选取的工具变量与内生解释变量之间具有较强的相关性;Sargan检验没有拒绝原假设,说明工具变量满足外生性。上述检验结果表明本文选取的工具变量具有合理性。与基准回归结果相比,本文发现在通过采用工具变量法控制内生性之后,贸易网络特征的影响系数值有小幅变化,但是结果仍然支持上文的理论预期,即:网络中心性、网络联系强度、网络异质性的估计系数在1%的置信水平下显著为正,一国在全球贸易网络中的地位对其出口技术复杂度的提升具有显著的正向效应。

(三)分位数回归

上述固定效应模型是基于普通最小二乘法(OLS)进行估计的,只能度量解释变量的“平均影响”,但无法考察在条件分布的不同位置,解释变量对被解释变量的影响差异,因而存在局限性。为了区分一国出口技术复杂度在其贸易网络地位下的条件分布差异,本文采用分位数回归进行考察。在控制国家效应和时间效应的情况下,表5列出了10%、25%、50%、75%、90%等5个具有代表性分位点上的估计结果。

由表4可以看出,通过分位数回归方法得出的弹性系数符号与固定效应模型保持一致,但随着出口技术复杂度在条件分布的不同位置而发生变动。贸易网络中心性与联系强度的弹性系数在五个分位点处均显著为正,并且表现出一定的变化规律。具体来看:随着出口技术复杂度的条件分布由低端向高端变动,贸易网络中心性与联系强度的弹性系数逐渐降低,贸易网络中心性弹性系数在10%低分位点处达到峰值0.099,在50%分位点处下降到0.069,在90%高分位点处降到最低值0.025。贸易网络联系强度弹性系数在10%低分位点处达到峰值0.055,在50%分位点处下降到0.040,在90%高分位点处仅为0.020。这表明, 当一国出口技术复杂度的条件分布位于10%低分位点处时, 该国在全球贸易网络的中心性与联系强度对其促进作用最为显著。关于贸易网络异质性,模型中地理分布异质性(disparity)的弹性系数均为负,说明网络异质性与条件分布不同位置下的出口技术复杂度仍然是正相关关系,与前文分析一致。但地理分布异质性(disparity)的弹性系数仅在10%和25%的分位点处显著为负,在其他分位点处回归系数虽为负值,但不具有统计显著性,并且回归系数值绝对值随着出口技术复杂度的攀升在不断递减,说明网络异质性对一国出口技术复杂度的提升效应在逐渐减弱。总体而言,贸易网络中心性、联系强度及异质性对出口技术复杂度较低的国家提升效应最为显著,随着出口技术复杂度不断升级,贸易网络地位的提升效应逐渐弱化。

五、进一步分析

2008年金融危机后,全球经济复苏乏力,各国纷纷采取贸易保护措施来刺激经济增长,国家间贸易摩擦不断,贸易自由化进程受到挑战。理论上,贸易自由化政策能够通过减少交易成本从而提高出口多样化水平和生产率(Feenstra,2014)[23]。在国际分工协作背景下,贸易自由化还将通过减少全球价值链分工上累积的贸易成本,提高交易效率从而使整个贸易网络受益(Escaith H,2017)[24]。殷宝庆等(2016)[25]基于中国省级样本的贸易便利化水平,分析了贸易便利化对出口技术复杂度的地区及行业异质性影响。陈维涛等(2017)[26]进一步研究发现贸易自由化导致我国中低技术行业始终被锁定在低端水平,但能够显著促进较高技术行业技术复杂度的升级。在此背景下,本文试图分析贸易自由化是否能成为一国贸易网络地位优势转化为出口技术优势的“催化剂”。

考虑到不同国家的贸易自由化水平存在显著差异,贸易网络地位对出口技术复杂度的影响在不同国家间可能表现出异质性,即贸易自由化对两者的关系存在非线性的调节作用,因此,本文接下来将实证考察贸易自由化对一国贸易网络地位与出口技术复杂度之间关系的调节作用。在对出口技术复杂度影响因素的异质性检验中,已有研究大多采用分組回归和设定交互项的方法进行分析。其中,分组检验由于难以客观把握分组标准会使结果产生偏误,采用交互项虽然能够估计出具体的门槛值,却无法检验门槛效应的显著性以及所估计的门槛值的准确性,难以准确刻画两者之间的非线性关系。而门槛回归模型能够根据变量的内在特性,将样本数据划分为不同区间,避免人为划分界限带来的偏误,与分组回归和设定交互项等方法相比,在检验非线性关系方面具有优势。因而本文将使用面板门槛模型对贸易网络地位与出口技术复杂度之间基于贸易自由化程度的非线性关系进行检验。

(一)门槛模型设定

本文以贸易自由度指数表示一国贸易便利化程度,借鉴Hansen(1999)[27],将基准模型(4)扩展为门槛模型如下:

其中,下标代表国家,代表时间;表示出口技术复杂度;核心解释变量 包括、和,为本文第二部分测度的一国在全球贸易网络中的地位指标; 表示影响被解释变量的控制变量;表示国家固定效应,即不随时间变化的影响一国贸易网络地位的特定因素;表示时间固定效应,即不随国家变化的影响一国贸易网络地位的特定因素;是服从标准分布的随机干扰项。

(二)“门槛条件”检验

由表5可知,网络中心性、联系强度和异质性与出口技术复杂度之间均显著存在基于贸易自由度的双门槛效应。由图3可以进一步看出,上述门槛估计得出的门槛估计值对应的LR统计量均显著小于临界值7.35,说明本文估计得出的门槛值是准确的。

(三)门槛模型回归结果

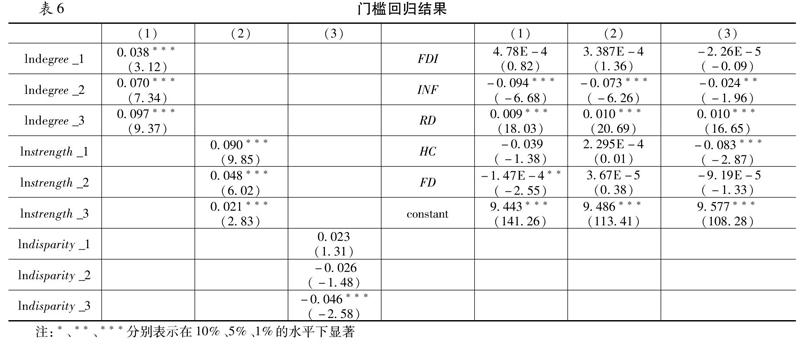

表6中第(1)列的估计结果如下:贸易网络中心性与出口技术复杂度之间显著存在基于贸易自由度的非线性关系。当贸易自由度小于68时,网络中心性的影响系数为0.038;当贸易自由度大于68而小于85.1时,网络中心性的影响系数增大为0.070;当贸易自由度跨过第二个门槛值85.1时,网络中心性的影响系数进一步增大为0.097。这说明贸易自由度的提升能够强化网络中心性对出口技术复杂度的提升效应。贸易网络中心性高的国家能够最大限度地利用其对网络的支配、控制优势,即根据自身的技术、资源等要素需求选择与该国国内产品结构互补的国家进行贸易往来。贸易自由度提升是一国贸易网络中心性发挥优势的重要渠道,通过强化“中心”国家建立贸易关系的 “选择”优势以及缩减贸易网络内“无谓的经济成本”,提高了该国的贸易收益,从而有利于该国在国际贸易中更加高效地实现价值捕获,最终体现在该国出口技术复杂度的升级上。

从表7中第(2)列的估计结果可以看出,贸易网络联系强度与出口技术复杂度之间显著存在基于贸易自由度的异质性效应。当贸易自由度小于67时,联系强度的影响系数为0.090;当贸易自由度大于67而小于80.4时,联系强度的影响系数减弱为0.048;随着贸易自由度进一步跨过第二个门槛值80.4,联系强度的影响系数进一步减弱为0.021。这说明随着贸易自由度的提高,网络联系强度对出口技术复杂度的提升效应被逐渐削弱。本文认为,虽然随着国家间贸易联系强度的提高,国家间的贸易成本大大降低,从而促进高质量的技术与知识等创新要素在强联系中流动传播,但同时这也会减弱高科技行业创新企业的研发动力。一方面,由于技术在强联系中传播极为迅速,创新被模仿的成本大幅降低,创新租金在国家间贸易联系强度提高的过程中也在加速耗散,这使得创新企业的垄断优势被削弱。另一方面,国家间贸易联系强度越大意味着对进口产品依赖性越强,使得进口的国外高技术产品会对国内产品产生“竞争效应”和“排挤效应”(黎开颜和陈飞翔,2008)[28],从而抑制了企业开发新产品、新技术的积极性。因此,贸易自由度的提高毋庸置疑会弱化一国贸易网络联系强度对其出口技术复杂度的提升效应。

表6中第(3)列的估计结果显示,在前两个门槛区间,变量均未通过显著性检验,只有当贸易自由度跨过第二个门槛值85.8时,贸易网络异质性对出口技术复杂度的提升效应较为显著。上述结果说明当一国贸易自由度低于一定门槛时,贸易网络异质性其出口技术复杂度的影响并不显著;而对于跨过贸易自由度门槛的国家而言,贸易网络异质性对其出口技术复杂度具有显著的提升效应。一国可以通过提升贸易自由化水平,使网络异质性对该国出口技术复杂度产生显著的正向效应。具体而言,对于贸易自由度较低的国家而言,反倾销、反补贴、关税等贸易壁垒极大地增加了贸易成本,抑制了贸易网络异质性对出口技术复杂度的提升作用,即使一国通过网络异质性升级从而在贸易网络中获取了多元化、关键性的信息与资源,但贸易自由度较低的国家仍然存在信息利用效率低下,资源整合不充分的弊病,最终抑制了出口技术复杂度的升级。而对于贸易自由度较高的国家而言,贸易自由化则是贸易网络异质性对其出口技术复杂度产生提升效用的“强化剂”,使贸易国能够充分高效地利用网络中的信息与资源。

六、结论与建议

本文采用社会网络分析法,利用UN Comtrade公布的2001—2014年间全球86个国家和地区的双边贸易数据,在构建全球贸易网络的基础上,分析各国在网络中的特征及地位,并且实证检验了一国在全球贸易网络中的地位对其出口技术复杂度的影响。研究结果显示:首先,一国的贸易网络地位提高会对其出口技术复杂度的升级具有显著的促进作用。一方面,一国在全球贸易网络中的地位越高,在贸易网络中所掌握的信息、资源越多,从而能够在国际分工与贸易中获取技术溢出,并且将先进技术吸收转化为自身的创新能力,进而提升其出口技术复杂度。另一方面,贸易网络地位高的国家可以在全球范围内进行信息、资源的整合及优化配置,同时避免过度依赖特定的贸易伙伴所造成的贸易风险,提高出口产品及出口结构的竞争力。此外,基础设施建设、人力资本水平、金融发展水平等也是影响一国出口技术复杂度升级的重要因素。其次,随着一国的出口技术复杂度由条件分布的低端向高端攀升,一国在全球贸易网络中的地位对出口技术复杂度的提升作用呈现弱化趋势。最后,基于贸易自由化的门槛回归分析发现,贸易自由化程度提高能够强化一国贸易网络中心性及异质性对其出口技术复杂度的正向效应,但削弱了贸易网络联系强度的正向效应。

本文从贸易网络地位的角度切入,系统地讨论了一国出口技术复杂度提升的理论机制,为理解中国出口技术复杂度的动态演进提供了全新视角。近年来,中国在全球贸易网络中的地位不断攀升,并且在网络中处于核心地位,但要实现对外贸易发展方式的转型升级仍然面临着严峻的国内外环境。一方面,国内资源环境压力增大,要素成本优势逐渐减弱,中国对外贸易的传统比较优势正在消退。另一方面,也面临着外需疲软,国际贸易摩擦加剧等外部环境压力。因此,本文相應的政策启示如下:第一,面对新形势,我国应积极加快将贸易网络优势转化为出口技术优势的进程,充分利用我国贸易网络核心地位对出口技术复杂度的提升效应,重点吸收和引进高溢出性的产业。发挥后发国家的发展优势,对国际先进技术模仿、消化、吸收、再创新,通过国际贸易中的技术外溢效应及“干中学”效应实现价值捕获。第二,我国对外贸易发展已进入新常态阶段,政府应当提高技术性贸易措施透明度和贸易自由化水平,从而强化我国贸易网络地位的优势,但在贸易自由化进程中也应当实施差别化关税政策,对关键的高科技领域适当采取保护措施,防止企业创新租金的快速耗散,完善企业创新激励机制。第三,“一带一路”不仅以全球视野的区域合作构筑了贸易模式升级的新框架,更是中国在贸易摩擦加剧背景下的重要缓冲,因此我国应充分发挥“一带一路”贸易网络的异质性驱动优势,打造以命运共同体为目标的多元化贸易格局,带动我国对外贸易发展方式由数量型向质量型转变。

参考文献

[1]Zhou M, Wu G, Xu H. Structure and Formation of Top Networks in International Trade, 2001–2010[J]. Social Networks, 2016, 44(3):9-21.

[2]陈银飞. 2000-2009年世界贸易格局的社会网络分析[J]. 国际贸易问题, 2011(11):31-42.

[3]杨晨,王海鹏,韩庆潇.基于SNA方法的国际服务贸易网络结构特征及其影响因素识别——来自亚太地区的经验证据[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2017(06):65-75.

[4]Lall S, Weiss J, Zhang J. The “Sophistication” of Exports: A New Trade Measure[J]. World Development, 2006, 34(2):222-237.

[5]Schott, P. K. The Relative Sophistication of Chinese Exports[J]. Economic Policy, 2010, 23(53):5-49.

[6]齐俊妍, 王永进, 施炳展,等. 金融发展与出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2011(7):91-118.

[7]陈晓华, 刘慧, 范良聪. 中国制造业出口技术复杂度升级的贸易利益效应分析——来自美日欧韩对华贸易数据的经验证据[J]. 国际贸易问题, 2014(4):46-57.

[8]刘威,杜雪利,李炳.金融发展对中国出口复杂度的影响渠道研究[J].国际金融研究,2018(02):87-96.

[9]Gereffi G . Global Value Chains and Upgrading: Export Promotion in FTZs [Free Trade Zones][J]. Social Science Electronic Publishing, 2016.

[10]盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017(12):52-75.

[11]杨连星, 张秀敏, 王孝松. 反倾销如何影响了出口技术复杂度?[J]. 中国经济问题, 2017(3):64-75.

[12]Ibarra H. Network Centrality, Power, and Innovation Involvement: Determinants of Technical and Administrative Roles[J]. Academy of Management Journal, 1993, 36(3):471-501.

[13]Javier Reyes, Stefano Schiavo, Giorgio Fagiolo. Assessing the Evolution of International Economic Integration Using Random Walk between Centrality: The Cases Of East Asia and Latin America[J]. Advances in Complex Systems, 2008, 11(05):685-702.

[14]Gnyawali D R, Madhavan R. Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(3):431-445.

[15]Fagiolo G, Reyes J, Schiavo S. World-trade web: topological properties, dynamics, and evolution[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2009, 79(3 Pt 2):036115.

[16]Squartini T, Fagiolo G, Garlaschelli D. Rewiring World Trade. Part II: A Weighted Network Analysis[J]. Giorgio Fagiolo, 2011, 84(4):4547-4547.

[17]马述忠, 任婉婉, 吴国杰. 一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角[J]. 管理世界, 2016, No.270(3):60-72.

[18]杜運苏,彭冬冬.制造业服务化与全球增加值贸易网络地位提升——基于2000—2014年世界投入产出表[J].财贸经济,2018,39(02):102-117.

[19]Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What you export matters[R]. NBER Working Paper, 2005.

[20]Girma S, Gong Y, G?rg H. Foreign direct investment, access to finance, and innovation activity in Chinese enterprises[J]. The World Bank Economic Review, 2008, 22(2): 367-382.

[21]Aitken B J, Harrison A E. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela[J]. American economic review, 1999, 89(3): 605-618.

[22]李平, 姜丽. 贸易自由化、中间品进口与中国技术创新——1998-2012年省级面板数据的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2015(7):3-11.

[23]Feenstra R C, Ma H. Trade Facilitation and the Extensive Margin of Exports[J]. Japanese Economic Review, 2014, 65(2):158–177.

[24]Escaith H. Accumulated Trade Costs and Their Impact on the Development of Domestic and International Value Chains[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[25]殷宝庆, 肖文, 刘洋. 贸易便利化影响了出口技术复杂度吗——基于2002-2014年省级面板样本的检验[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(12):73-81.

[26]陈维涛, 王永进, 孙文远. 贸易自由化、进口竞争与中国工业行业技术复杂度[J]. 国际贸易问题, 2017(1):50-59.

[27]Hansen B.E., Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. Journal of Econometrics.,1999,93(2):345-368.

[28]黎开颜, 陈飞翔. 深化开放中的锁定效应与技术依赖[J]. 数量经济技术经济研究, 2008(11):56-70.

责任编辑:吴锦丹