系统的“还原”和新的“解释”

——评《无锡传统历史建筑》

文/过伟敏(江南大学 设计学院)

积十年之功,史明老师所著的《无锡传统历史建筑》,终于付梓。

首先,对史明老师出版《无锡传统历史建筑》一书表示祝贺,因为研究一个改革开放以来城市面貌变化巨大的城市中的传统历史建筑,十分不易。好在史明老师带领研究团队经过数十年的准备与积累,通过对涉及无锡传统历史建筑有关的、大量的文献梳爬,以及在进行实地调研、建筑测绘的实证考据的基础上,厘清了无锡传统建筑尤其是无锡明末至民国期间无锡地区建筑包括功能、类型、样式、空间形态、乃至建造理念与方式等方面发展的基本脉络,还原了无锡城区中的传统历史街区、近代中西合璧建筑、近代宅园等具有代表性和典型性的传统历史建筑(群)的基本面貌,并对其做出了新阐释。《无锡传统历史建筑》一书,当是地域性建筑研究的新成果。显而易见的是,它的正式出版,有力地推进江南地区传统历史建筑的研究工作。

其次,对于《无锡传统历史建筑》的具体研究而言,笔者有着如下认识与看法:

从著作的选题来看,尽管研究对象的地理位置上的城市——无锡,并非国内外均耳熟能详的大城市,如邻近无锡的上海、南京等,但是选择无锡的传统历史建筑进行研究,意义仍然十分重要,可以在一定程度上补白区域性传统历史建筑的研究体系,使原本关于中国传统历史建筑的研究从若干显示度高的“点”,逐步走向覆盖整个区域的“面”,有助于推进区域间城市传统历史建筑的共性及区域间不同城市传统历史建筑的个性,以及不同城市传统历史建筑的关系研究,并为最终能够建立江南城市传统历史建筑的谱系提供重要的相关研究基础。

当然,就无锡本身而言,无锡亦有着五千年人类活动的记载史,三千年城市的建造史,自农耕时期以来就一直被冠于“鱼米之乡”,在近代时期又是江南地区的工商业名城,以“米码头”、“布码头”、“丝码头”和“钱码头”等四大码头享誉近代时期的中国,在当代无锡是“苏南模式”的发祥地、“万亿GDP”城市,是国家历史文化名城。同时,无锡“惠山古镇”已列入国家关于江浙两省14个江南水乡古镇联合申报世界文化遗产的正式名单中。

图1 《无锡传统历史建筑》书影史明 著中国建筑工业出版社出版出版日期:2019-09

更为重要的是,因无锡独特的历史发展背景,自农耕时期至近代末期,无锡地区建筑样式从“传统本土式样”到“中西合璧”、直至“早期现代主义”等三种截然不同风格的发展脉络较为清晰。更为难得的是,无锡至今仍留存有一批包括近代中西合璧建筑、近代宅园、近代工商建筑等在内的一批珍贵的传统历史建筑遗产。同时,亦留存有相对完整的清名桥、小娄巷、荣巷和惠山等四个历史街区。上述传统历史建筑(群)类型丰富,风格多样,有着很高的历史、文化和艺术价值。以上这些均为《无锡传统历史建筑》的研究展开奠定了重要基础。总而言之,《无锡传统历史建筑》的选题具有重要的学术价值,为无锡乃至江苏传统建筑艺术遗产在现代化语境中保护与特色传承设计提供了重要的理论依据。

从著作的研究内容来看,《无锡传统历史建筑》以明末至民国为时间界限,以无锡城区中的传统历史街区、近代中西合璧建筑、近代宅园等为主体的建筑遗产作为研究对象。在广泛的田野调查、实地测绘和文献研究的基础上,主要对无锡传统历史建筑进行了“还原”与“解释”两方面的研究工作。

其中“还原”部分的工作,以共时性与历时性结合的方式,分别对上述建筑遗产的物质形态特征进行了整理归纳,并对其特征的形成过程及其演变进行了较为系统充分的分析和探讨。“还原”了无锡传统历史建筑在三个不同层面的基本面貌,一是在宏观层面,厘清了无锡明末至民国无锡地区建筑发展的基本脉络;二是在中观层面,比较系统地总结了以清名桥、小娄巷、荣巷和惠山等四个历史街区为代表的、无锡建筑自明末以来及至民国其空间形态的演变方式与基本特征;三是在微观层面,较为系统地分析了无锡近代中西合璧建筑与近代宅园的产生与发展及其主要设计特征,以及总结了无锡传统历史建筑的建造技艺与装饰特征。

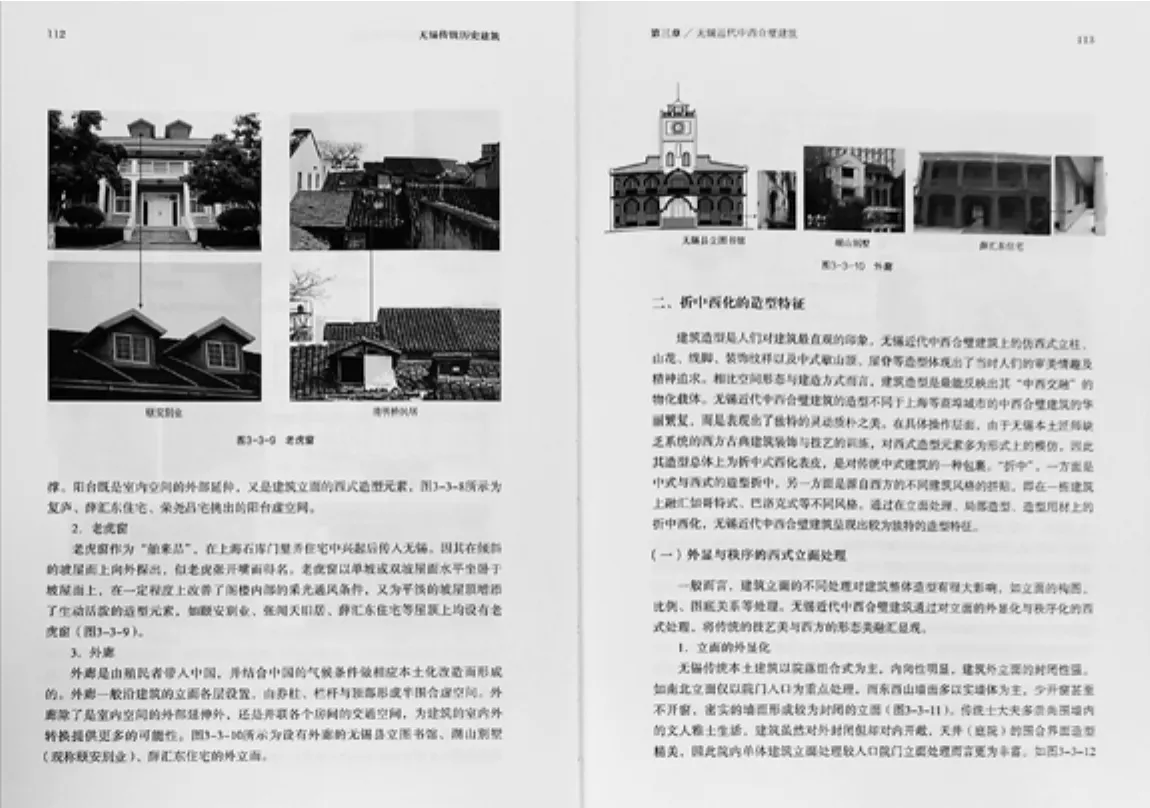

图2 书籍内页

而“解释”部分的工作,借鉴历史学、历史地理学、社会学等相关理论和研究方法,总结了社会、经济、文化等非物质形态因素对物质形态特征及其形成、演化的作用和影响。尤其是在无锡近代宅园的章节,尽管引证文献最为丰富,但是并不拘泥于说古,《无锡传统历史建筑》在论述中不乏有自己的独到见解。总体而言,《无锡传统历史建筑》的研究方法得当,视野开阔。同时,研究亦深入细致,材料丰富,考证充分。

从著作的研究成果来看,《无锡传统历史建筑》系统地梳理无锡明末至民国无锡地区建筑包括功能、类型、样式、空间形态、乃至建造理念与方式等方面发展的基本脉络,重点解析了以清名桥、小娄巷、荣巷和惠山等四个历史街区遗存建筑空间形态的演变,以窥无锡自明末至民国建筑空间演变历程,提出了这种演变方式是包括城市、街区和建筑群在内建筑空间的整体性演变,即从单一的水衍型逐步走向水衍型与陆衍型并存的过程。并指出了街区和建筑群布局具有从舒朗走向紧凑、建筑单体具有从内向走向开放等设计特征。较为详尽地分析了无锡近代中西合璧建筑的发展历程,总结了不同类别中西合璧建筑的设计特征,指出了无锡中西合璧建筑的局限性以及近代西方建筑在无锡地区本土化和地域化的方式。创新性地把无锡近代宅园分为私享型和半公共性两类进行探讨,总结与归纳了其设计特征,尤其提出了无锡近代半公共性宅园呈现自然山水园的必然。《无锡传统历史建筑》还对无锡传统历史建筑的建造技艺与装饰特征归纳、分析与总结,指出了无锡本土式样建筑与近代建筑在建造技艺上的差异与存在的传承渊源。可以看到,《无锡传统历史建筑》的观点富有新意,研究成果具有重要的理论价值。

同时,《无锡传统历史建筑》出版的意义,并不限于厘清了无锡传统建筑尤其是无锡明末至民国期间无锡地区建筑的发展脉络,还原了具有代表性和典型性的传统历史建筑(群)的基本面貌,并对其做出了新阐释。更在于为同类研究、相似城市传统历史建筑的研究提供了一种新的研究视角和方法论。

另外,值得称道的是,史明老师对待学问的态度认真而慎重,在写作《无锡传统历史建筑》过程中,广览群书和广为查考。对一些存有疑问的传统历史建筑,则反复去进行现场踏勘,比对有关资料与文献,并拜访相关人员,直至水落石出。《无锡传统历史建筑》修订了部分涉及无锡传统历史建筑既往文献中存在的谬误,还原了历史的真实,以纠前人之失。这些似乎在旁人来看是笨办法,但在学术研究中,这个做学问的态度是需要倡导的,是一种学术的担当。

可以预见,在所有涉及无锡地方建筑与文化研究著作中,《无锡传统历史建筑》会有不容忽视的一席之地,其不啻是一部江南名城无锡的传统建筑史。