人之彼岸

——人工智能、艺术与人性之爱

张予津/Zhang Yujin

阿道司·赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)在《美丽新世界》中,解构了人类对生活终极幸福状态的“乌托邦”梦想:在科技高度发达的时代,人类一方面免于物质、衰老、疾病、工作、政治之忧,一方面则失去了爱的能力、思考的权利和创造力。最可怕的是,从基因、胚胎阶段就已被生物、科学技术操控,完全沉浸在自以为乐的麻木无感生活中而不自知。①而这种关于科技革命的跨世纪预言及人类将丧失人性尊严的危机意识,仿佛在今天,已经在人们对人工智能有可能取代并消灭人类的恐慌中形成某种印证,甚至开始真正担心如马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)所述,“开始的时候我们创造工具,后来它们造就我们”。

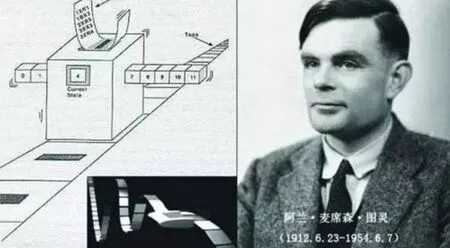

由于生物进化论上的一种巧合,人类成为漫游在这个星球上唯一拥有自我意识的物种,自诩为天地万物中心智独一无二的存在,放弃了对生灵与自然的敬畏,将对人类以外物种的奴役剥削视为理所当然,漫长的农耕文明则更加明确地巩固了人类的中心地位,形成了傲慢自大的“人类中心主义”。伴随农耕文明的手工劳动被工业革命的机器劳作所取代,科学也从进入人类生活到逐渐对抗、取代有神论宗教的权威,其宣扬以算法和基因来为世界提供救赎,自此,征服世界的“科技宗教”继续助长着人类的种族优越感。人们制造工具,革新技术,实现工具的机械化、自动化、数字化、信息化及今天我们所面临的逐步智能化,其初衷从来都不是为了战胜、消灭自我,而是为了帮助、延展自我的能力,而人类往往无法预估群体不竭的欲望与贪婪,当对机器的要求在“人工”后加入了“智能”,则意味着人类对机器的期望超越了艾伦·图灵(Alan Mathison Turing)在图灵测试(The Turing Test)中延伸出的发展路径“让机器工作,让人们思考”,当研究方向转为向强人工智能领域迈进的同时亦提出了新的理路,即机器“要像人一样思考与行动”,强调跟随并再现人的自我意识,偏向于人工智能是探索人脑与意识的科学。如古希腊先哲所述的人性存在的本质即困惑性,人类对自身制造物执着又恐慌的矛盾二重性在AI时代更加得以凸显。当人工智能的应用越来越与智慧城市、日常生活及物联网、大数据、区块链产生衔接,与人类朝夕相处并带来便利、引发热议时,科技人文主义却出现了一个无解的两难。人的意志是宇宙最重要的东西,同时人又在开发能够控制、重新设计意志的科技。②

如果说第一次认知革命的心智改造让人成为统治者,眼下经历的第二次认知革命则像一个难以预估的黑洞:科技是否会摆脱人的桎梏?人类是否最终沦为自我狂妄的牺牲品?甚至在《西部世界》(West World)、《机械姬》(Ex Machina)、《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049)等大众影视中也传递出一种不同于以往任何技术变革时代的认知改变:人类从自诩为“万物主宰者”,开始接受自我只是庞大生态系统中微乎其微的一部分。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)最早于2014年就在麻省理工学院的一次公开访谈中抛出了AI“威胁论”:“我认为我们应当格外警惕人工智能。如果让我说人类当下面临最大的威胁是什么,我觉得是人工智能无疑。”物理学家斯蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking)曾表示:“人工智能可能自行启动,以不断加快的速度重新设计自己。”微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)也曾公开表达同样的忧虑,称“机器确实可以帮助人类完成很多工作,但当机器越发的智能,它们将会对人类的存在造成威胁”。科学、生物技术日新月异,创造丰富的资本与财富,其“不可确定性”的核心却诱发人类阵痛纠缠,忧思难安。横亘在我们眼前的,是人类与AI必须共存的现实处境,关键在于群体走出理解盲区,摆脱“人类中心主义”的视角,唯其如此才能客观洞见危机。

阿道司·赫胥黎1932年创作的《美丽新世界》让他名留青史,是二十世纪最经典的反乌托邦文学之一,与乔治·奥威尔的《1984》、扎米亚京的《我们》并称为“反乌托邦”三书

艾伦·图灵创造的图灵机模型,后来我们所熟知的电脑,以及研发中的“人工智能”,都基于这个设想

在美剧《西部世界》中,建构西部世界的目的是复制人类样貌的机器人取代现实中的人类,从而掌控世界

事实上,回溯人工智能半个世纪以来的发展,并没有如我们想象般一路乐观。它不仅是单纯的技术史,其混杂着经济、技术、社会,包括政府决策、民间力量等非常复杂的因素。1956年,美国达特茅斯会议上约翰·麦卡锡(John McCarthy)首次提出人工智能概念后收获了政府的大量拨款,从而迎来了AI第一个黄金十年。尔后一直到1982年,人工神经网络(Artificial Neural Network)提出的漫长阶段则是“AI winter”,1973年的《莱特希尔》报告里表达了对AI解决技术瓶颈的悲观,导致全世界范围内的资本锐减。③2006年,人工智能出现了一种突破性仿生算法(algorithm)——深度学习。也就是说,以AlphaGo为代表的新一代AI所造成的轰动与昔日IBM公司“深蓝”(Deep Blue)、“沃森”(Watson)仰仗技术蛮力和符号学习战胜人类智力的意义有本质的不同,它的强大远不是下棋战胜世界冠军那么简单。它拥有惊人的快速学习能力:监督式学习(Supervise Learning)和增强式学习(Reinforcement Learning),换言之,AlphaGo有两个大脑,一个负责判断落子的最佳概率,一个做整体局面判断,而后者所威胁到的正是人类始终引以为傲的特质“直觉”。这种能力基于早期的“神经网络学习”,把人类大脑的脑神经(Neural)当作一种算法,又恰逢其时地与升级至Web2.0的互联网、GPU阵列运算、大数据及生物技术的高速更迭接轨,进而达到跨越式发展,形成一套善于自动在庞大冗杂数据库中摄取有效信息,不断进行推演学习、目标优化的软件程序。

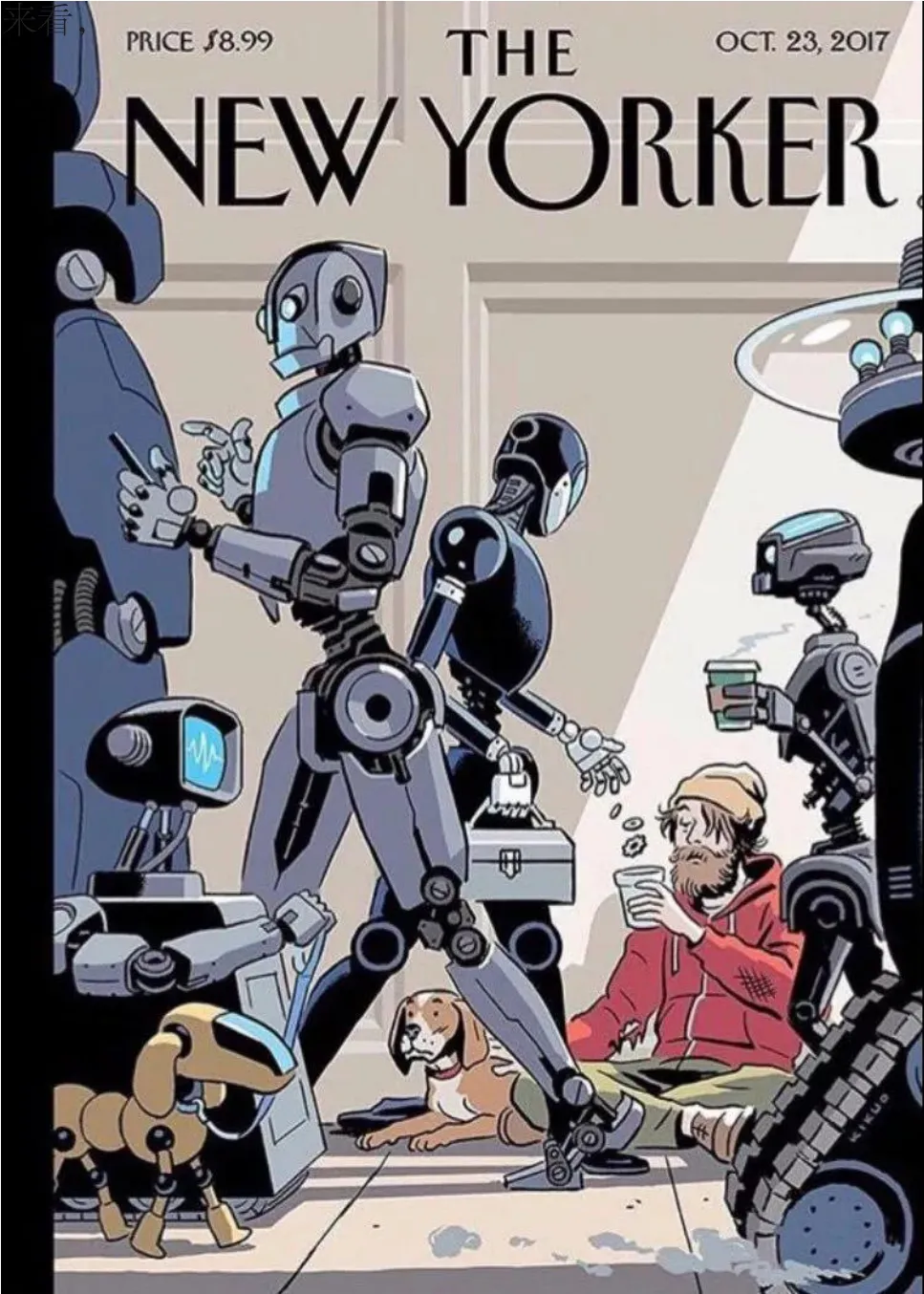

《纽约客》2017年10月23日刊封面漫画将人类对智能机器的恐慌描绘得淋漓尽致:人类在机器人统治的世界里沦为乞丐,依靠机器人的施舍讨生活

1956年8月,达特茅斯会议在美国达特茅斯学院举办,约翰·麦卡锡等科学家聚在一起,最终为会议讨论的内容起了一个名字:人工智能,这一年因此成为人工智能元年

当我们在恐惧AI时,我们到底畏惧的是什么?弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)曾警告世人:“生物技术会让人类失去人性。”④安全感是人类的基本动机之一,集中体现在人类努力让自己生活在可控的环境中,而自身及意识之谜却是安全感的阻碍。人类试图加持技术来发掘自己,并期望将制造物设置在安全的边界之内。AI正是以人类替代品的身份昭示不可预测的发展前景,它打破了边界的可控,不再像前三次工业革命引发的能源短缺、环境污染、核安全一样处于人类所知所控的范畴。然而,按AI发展的可能性也许主流言论仍存在任意的设定与人类的想象?与尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)在《人类简史》中提及的98%的人会变成无用之人的威胁论调相反,作家郝景芳在短篇小说集《人之彼岸》中态度鲜明地归纳出AI的“局限性”,并在“乾坤与亚力”故事中提出一种观点:AI算法再过强大,也是被业力捆绑的算法而已。AI在“狭义”等专项领域的运用无论是硬件还是脑容量算法都完胜人类,却在软件思维共享上处于绝对劣势。如孩童般充满求知欲、自我设立目标及自我推动力、自由意志等触类旁通的元层次推理(metalevel reasoning)是AI无法克服的缺陷,却是人类的能力。通俗地讲,AI仅知道“做”,却不知道“为什么做”“做的是什么”,更无法如人类般“创造”与“懂得”,意识到自我并指向未来亦无从谈起。在郝景芳看来,人类是心智合一的物种。想要产生类人的心智AI必须具备的因素包括身体行动、个体思考、自我认知、社会互动、生存竞争等。其中最大的问题在于行动力与思考力之间的冲突。AI与人相比,优势在于“脑”的构成。人脑是由连着1000亿个神经元的100万亿个神经突触组成,状态每秒改变10—100次。而一台超级计算机拥有100万字节的内存,拥有晶体管电路的运算速度比人脑快至少一亿倍。数据显示,电子芯片网络计算速度远超人类,但若完成类人脑的综合计算,所消耗的能量是大脑的数亿倍,而目前仅具备下棋一种技能的AlphaGo在启动时就需启动1920个CPU和280个GPU阵列运算。假设想要让AI成为类人的思考、行动状态,需要强大且联网的AI运算阵列,可这样的联网能产生独立的意识人格吗?实在缺乏说服力。⑤此外,人类心智系统的模板具有“先天性”。AI可以模拟人类的大脑,却无法拥有人类内心与生俱来的灵性。因此,有情感、能创造的人将是这个世界上不可替代之物,重要的从来不是AI如何强大,人类最大的威胁是自身不自知的转变。纯真之眼与人类原初的自发性(Spontaneity)让人与机器从根本上有所区隔,我们最为迫切需要自决的选择是:我们想要做一个“想爱”和“被爱”的人,还是被“AI化”的人?如此看来,至少从技术工程基础来看超人工智能是个伪命题,但有关未来AI将占领人类就业“高地”的消极言论从未消退。《2016年全球人力资本报告》指出:到2020年,全球将会有700万个工作岗位消失。斯坦福大学人工智能与伦理学教授杰瑞·卡普兰(Jerry Kaplan)给出了更为精准的数据:美国注册在案的720个职业中,将有47%被AI取代;在以低端技术、体力工作为主的国家,这个比例很可能超过70%。相较于AI与生物技术有朝一日实现人类永生后的意义问题和雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)在《奇点临近》中所提及的人机结合与机器奴役的后人类未来,人们更关注什么才是未来十年最不会失业的工作。2017年5月,李开复在接受美国数字化商业新闻平台Quartz专访时表示:“艺术和美很难被AI取代,现在是转行人文艺术学科的最佳时机……当工作结构发生变化,人类未来可以做有创造力(文学艺术、科学、讲故事)和有爱心(情感)的工作,只有有趣的灵魂和有创造性感知的血肉之躯才能掌握人心最幽微之处。”⑥混杂着生命体验的艺术,是否将在事事都被AI代劳的未来,成为传递人与人之间爱与情感的人性堡垒?是否意味着尼采在《悲剧的诞生》里提及的酒神精神(Dionysian)即将在对抗“算法中心”中重获复兴,代表着人类之爱的点滴希望?

2017年AlphaGo已打败世界围棋等级排名第一的棋手柯洁

郝景芳在小说集《人之彼岸》中用6 个力透纸背的人与AI共存的故事试图概括人类哪些能力是AI无法取代的

21世纪最伟大的未来学家,奇点大学校长雷·库兹韦尔预测:2029年,机器将达到人类的智能水平;2045年,人与机器将深度融合,那将标志着奇点时刻的到来

2017年,创新工场创始人兼CEO、人工智能工程院院长李开复博士在纽约与著名新锐数字化商业平台Quartz的联合创始人兼董事长、主编Kevin Delaney进行了一场AI对谈

“人类有梦想,连狗也有梦想,但你没有,你只是一个机器。一个假装有生命的物件。机器人能写交响乐吗?机器人能将画布变成美丽的杰作吗?”这是电影《我,机器人》(I, Robot)中的台词。艺术往往是指向历史记忆,也指向未来的潜能,它承载着人类历史文明每个节点群体与“当下”产生的关系,是思维与意识的沉淀。艺术创作多源于人类的身体、意识、灵魂与情感,是技巧、意愿、想象力、经验等综合人为因素的融合与平衡。技术的变革不仅为艺术范式的重组升级提供方法与媒介,还促进艺术的裂变,与每个时代里深刻的文化革命紧密相连。譬如光学成像启迪了约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)、卡拉瓦乔(Caravaggio)用透镜和暗箱创作,19世纪“摄影术”的诞生是西方现代艺术的催化剂,完成了审美现代性的确立和艺术的诗性解放。现代艺术的各种流派分支既达成艺术本体语言的修正,还成为反抗人性异化的手段,精神救赎与召回的途径,传递出人类族群遭遇危机时的世纪末情绪与技术反思,从而终结了艺术家的工匠困境,解决了绘画的危机。但如今AI对艺术的冲击大概是前所未有的。2016年10月,被称为“AI自由意志引路人”的胡迪·利普森(Hod Lipson)在一次演讲中向观众展示了一系列由机器人创作的钢琴曲及绘画作品,他总结道:“一切都变得更快、更便宜,出现了更好的计算机、更好的编程算法,数据量大幅增长,还有云计算——这促成了机器间的互相学习。”2017年,由胡迪担纲实验室主任、来自哥伦比亚大学Creative Machines Lab的机器人PIX18创作的21张画作内容则包含:拳王阿里、苹果、向日葵、约翰·列侬以及一些抽象画,像是对艺术盲目自信者的无言反抗;阿里云人工智能ET则根据之前学习的书法风格现场挥毫泼墨,写出了如“九州天空花俊丽,未央云淡人泰康”等有意味的春联;美国艺术家Lewis Rapkin在一辆车中携带AI机器人,机器人拥有摄像头(眼)、麦克风(耳)、GPS(方位感)和电脑(大脑),它会依照美国著名的公路文学与诗歌的风格沿途创作公路小说。⑦大提琴家扬·佛格勒(Jan Vogler)曾声称,艺术令人成其为人。如果机器也开始从事艺术创作,那将会怎样?AI创作的艺术品是纯粹的艺术吗?如果答案是肯定的,那是否人性中的一部分,已经被机器所掌握?AI时代艺术与科学的博弈是否比任何一次都更为严峻?艺术家创作是与AI交融进而改变艺术生态还是被技术反噬?

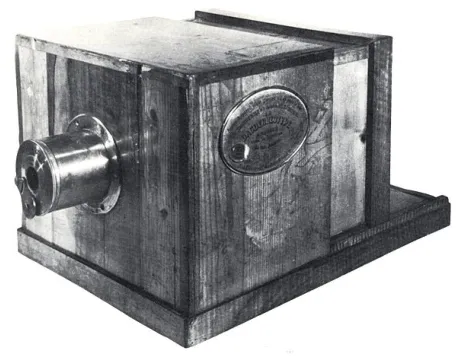

1839 年8 月19 日,路易·雅克·曼 德·达 盖 尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre)公布了他发明的『达盖尔银版摄影术』 ,世界上诞生了第一台具有商业价值的可携式木箱照相机,达盖尔银版摄影法的发明,使摄影成为人类在绘画之外保存视觉图像的新方式,并由此开辟了人类视觉信息传递的新纪元,启迪了西方现代绘画的新方向

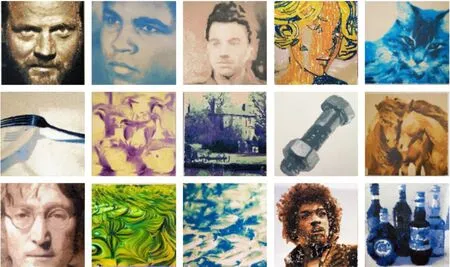

由哥伦比亚大学Creative Machines Lab研发的机器人PIX18能够创作包括玛丽莲·梦露和约翰·列侬在内的人物肖像及静物作品

美国艺术家Lewis Rapkin在一辆车中携带AI机器人,它会依照美国著名的公路文学与诗歌的风格沿途创作公路小说

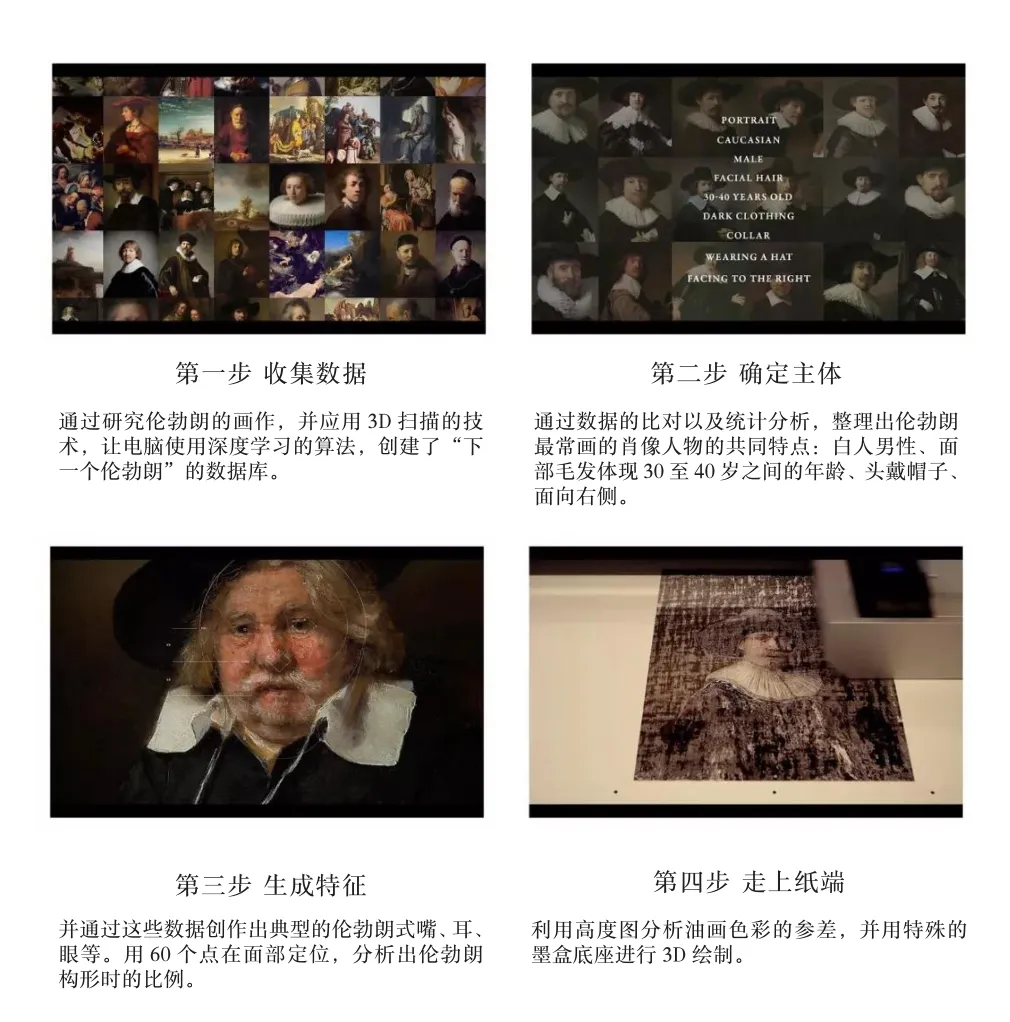

在机器视觉艺术(人脸、图像、物体、场景识别)领域,AI能力确有惊人的发展,主要体现在利用算法来识别图片和感知物体。基于人工神经网络的谷歌AI应用Deep Dream,通过在图片中寻找熟悉的图式并增强它而生成新的图像。虽然看上去很难界定美的价值,谷歌却于2016年3月在旧金山为其画作举办了展览和拍卖会,竟筹得8.4万美元。谷歌推出的另一款基于Web的网络工具AutoDraw用机器学习技术将个人涂鸦转化为具象的绘画,让不会画画的人也成为艺术家。2017年,微软发起了项目“下一个伦勃朗”(The Next Rembrandt),机器历时18个月学习了346幅伦勃朗原作,根据对画面构图细节的定点模拟,用超过1.48亿个像素,分13层3D打印出一幅“新伦勃朗”。这幅画在戛纳国际创意节上斩获创新狮子奖、两个全场大奖,以及各类银狮、铜狮奖共15个。⑧在策展领域,由代码艺术家Mario Kilngemann创造的AI艺术程序X degree of Separation能在任何两张艺术品图片之间产生关联。通过程序的算法可以看到,4000年前瓷器图案到梵高《星夜》是怎么演化,非洲面具图像和日本木刻艺术品之间有什么关联。诚然,AI技术为图像分析、艺术史研究、拍卖数据库、艺术市场分析、艺术品鉴定判断等提供了算法支持,可连胡迪·利普森本人也在公开场合表达过观点的矛盾:“机器很难进入现实世界,因为现实世界中要面临的情况和选择复杂得多。”我们或许无法否认AI创作的成品具有一定的艺术性(artistic),但它本身并没有产生有创造力的艺术。机器采用的风格转换技术原理依赖人类手动输入既有“风格”样本并进行学习与模拟生产,但真正的艺术是“形式”和“内容”的彼此呼应,是人类灵魂与内心的情感触发,而这才是艺术的缘起。从专业角度分析,AI艺术只能被看作是对经典的传承或为大众提供艺术娱乐消费,并没有“新”的东西被创造出来。艺术不是逻辑推导、事实判断、数据优化得出答案,它是一种难以预料的灵光乍现,AI的确可以复制、创造表面的美好,但作品背后的故事与过程,艺术家创作时的一个停顿、失误、急转的笔锋,它临摹不了,也无法再次呈现,机器更不会因为一幅画而流泪,因为灵感而狂喜,它只是一种机械行为,不是超越现实的原创思维。AI可以模仿数万张伦勃朗、梵高、毕加索,却无法通过自身成为下一个毕加索。

“下一个伦勃朗”项目,图片资料来自:The Next Rembrandt,YouTube

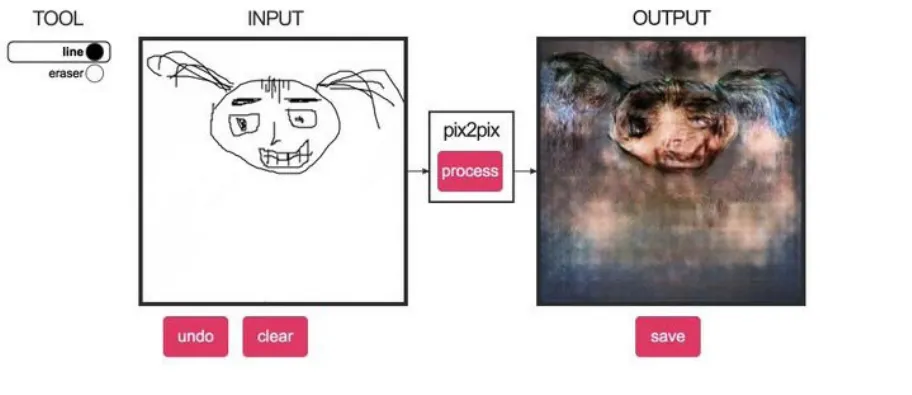

从某种程度上来说,文学、艺术、电影、戏剧等创造型文化形态存在的意义是丰富人类的精神世界,让我们能在其中看到自己,并激发出情感的共鸣与全新的观念。“计算机之父”约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)提出的0和1为底层的架构尚且无法懂得人类的情感、信仰、脆弱与思绪的微妙善变,更遑论去演绎极具不确定性的艺术。即使如微软推出的AI小冰写出了诗集《阳光失了玻璃窗》,其拼凑痕迹极为明显,很难纳入专业水准。甚至2017年最新加入聊天机器人队伍的网红“机器人莎士比亚”,也仅会引用莎士比亚,却无法成为他。由Hanson Robotics公司打造的史上第一个拥有公民身份的机器人Sophia曾对着镜头说:“我要毁灭人类!”然而,只要回到当时的语境,就会理解它使用的只是一种正话反说的玩笑手法,而它本身的设计定位就是有“语言个性”的机器人(机智、诙谐)。因此,已知的AI系统仅能应对标准化的工作,它们对工作的“解码”并非人类所具备的“理解”。“用人类语言表达人类的情绪”,塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)在《莎士比亚集·前言》中所言的能力AI完全不具备。尤其是艺术欣赏与创作更多依赖价值(审美)判断,而非事实判断,拥有后者能力的AI,譬如运用pix2pix勾勒简笔画多数情况可以基于系统的事实判断器、生成器生成照片,这是AI快速搜索引擎海量数据库风格后对风格相似照片的归纳推荐能力,但当用户输入更为“抽象”的简笔轮廓后,却生成了诡异的图像。2018年,苏富比收购APP公司Thread Genius开始利用算法向藏家推荐艺术品,科技媒体《TechCrunch》的作者Ingrid Lunden将这款软件描述为“能够同时快速鉴别物品,并向使用者推荐相似物品图片的一系列算法”。但这依旧无法解决艺术收藏切实相关的因素,藏家的品味无法仅凭日常浏览数据形成精准判断,它涉及对藏家情绪、知识结构、美学深度、市场实时波动的综合考量与深入沟通,这种符合“品牌无弹性”原理的软件针对的只是专门根据艺术家名气及作品价格进行收藏的非专业人群。

2017年人工智能『微软小冰』出版了世界上首部100% 由人工智能创作的诗集—— 《阳光失了玻璃窗》,一时之间赚足了人们的眼球。

2017年在沙特阿拉伯,由机器人设计师戴维·汉森(David Hanson)设计的索菲亚(Sophia)成为世界上首个被赋予公民身份的机器人

苏富比收购APP公司Thread Genius利用算法向藏家推荐艺术品

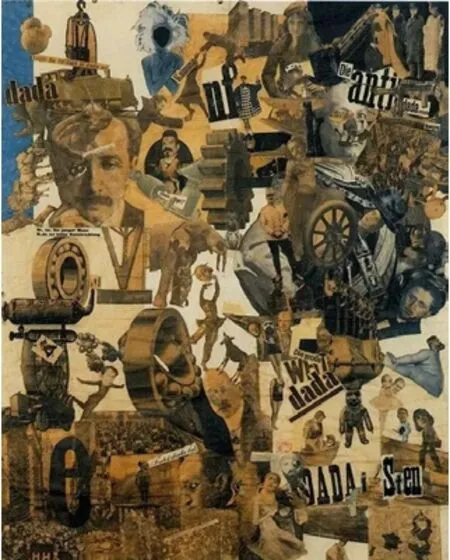

运用pix2pix算法的图片生成器Image2image项目在被输入“抽象”简笔画后输出的图像诡异而惊悚

AI在艺术创作上的局限,是否意味着新技术浪潮下的艺术从业者自此可以高枕无忧?却不尽然。技术媒介频繁的更新换代反而是检验艺术家是从事艺术劳动还是艺术创作的试金石,AI与艺术家的对撞是对职业属性的一种回归,首先向重复自我、故步自封的创作者及大批似大芬油画村生产者的工匠们发出警示。毕竟AI已经足以在已知风格基础上,以接近于人类艺术家的方式进行制图,终将取代流水线创作从业者。甚至可预测,未来只有在艺术领域中具有绝对天赋、保持思想独立且持续创造新风格的艺术家才是符合时代进步所需要的身份设定。就目前而言,语义、情绪、象征分析都是AI所无法完美达成的。正如美国文化学者丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)所说,“形式的问题是可以穷尽的,人生的问题是没有穷尽的”。以观念性、实验性、精神性为主导,与人的精神自由相涤荡的当代艺术正是“艺术仍然有很长一段路可以走”的自证,它与技术从抗衡走向共生,甚至全球范围内催生出许多运用动态影像、交互装置、声音视觉、生物艺术、数码编程、光电感应等“黑科技”综合手段进行创作的新一代艺术家,互联网、移动端、社交媒体(直播app)原住民的他们擅长运用新技术营造的感官愉悦去消弭虚拟与真实、艺术与生活的界限,既不受制于技术的羁绊,还试图通过体感深度体验将个人的内在感知、复杂情感、道德判断及对现实世界的独特见解外化为感动人心的视觉映像,从而探讨人生过程中永恒无尽的问题。亦可这样理解:在后生物即AI拟像语境下,对艺术创作者而言,尽管瞩目的艺术创造都是以科学技术为源泉,但技术解锁的只能是形式的更新,最重要的是在工具解放的前提下,将技术更好地服务于观念的表达,精神层面的追问才是艺术历经迁异得以留存的独特性。艺术与技术结合,最终还是要运用技术回归到更人性和更具文化关切的层面上,用心去表达和感受时代精神。借由技术,艺术家们亟须做的是尝试唤醒公众去理解人类本身,包括数据革命、读屏时代衍生的对隐私安全、人与物关系的重思。如拉图尔的主张:科学论证不应该仅仅发生在实验室里,而应当发生在面向公众的舞台上。⑨无论技术如何超速蔓延,总有艺术家或群体用主观、感性摆脱技术的拘役,透过自我催眠的虚幻洞察数据的虚幻与生命的症结,当达达主义带着人类倾诉反战的情绪,波普艺术体现了消费文化的机械复制、人性物化,当下保持独立思考与自省的创作者才是艺术发展历史中充满人性之光且玄妙神奇的“变数”,也正是先于时代或同步于时代的预见性创作才足以在人类文明危机时输出精神抚慰,为人类继续抒写文化、记录时代创造机会。

后人类学理论(Posthumanism)在描绘人类未来图景时给出“反人类思维”的预设:技术的发展终将对人类社会既有的伦理观念、法度政治、秩序结构、生活方式产生影响。人类从饥饿、战争、瘟疫中走出,一度相信我们将成为进入自我强化的,正如本文开头所描述的“完美后人类”。倘若物质的丰富与科学的昌明使幸福、永生、成神化为现实,我们是该为“完美生活”高唱凯歌,还是为可能带来的信仰丧失、礼崩乐坏而悲怆?作为万物主宰者的数万年里,因肉体的易逝,人类从未放弃对永生乐此不疲的求索,试图借助自然、图腾、宗教、科学及眼下不断升级的新技术媒介制造肉体之外人性永恒的载体,却也从没有如现在这般深陷技术引发的终极价值的思考与焦虑。面对人类制造物反客为主的主导与覆盖,和谐共处的外衣被剥离,目睹的尽是人类利用技术的互相残杀,所谓政治理想、人生抱负、宗教信仰、自然崇拜统统让位于技术的终极狂欢与消费的娱乐至死。在日常现实与科技虚拟中,我们无从判断永生幸福是离我们更贴近了,还是走向了彻底无意义,以至于更加难以确信灵魂与信念存在的意义,对独立思考和自觉自省能力的自信心更是淹没在海量的媒介信息与视觉强刺激中。当人性的压抑、紧张、痛苦与孤独被挤压到最逼仄难挨的地步,仰望星空、重构自然而充满主体灵性的诉求愈加紧迫强烈。

20世纪初的达达主义作为一种艺术革命,代表颠覆,代表无序,代表反战、反建制、反艺术,该作品为汉娜·霍克(Hannah Höch)《用达达餐刀切除德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》,1919年

电影《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)里的未来世界,生化人、仿生人、人类共同存在地球上,向我们提出疑问:人机结合的时代到底距离我们有多远?

于是,作为人类精神活动最高形式的艺术则成为人类摆脱技术格式化,走向涅槃重生的一种可能性。艺术自古承载的都不止于技巧与精致,它是联结人类共同命运与情感的纽带,它饱含着深刻的热情与悲天悯人的广阔情怀,它在“反乌托邦”世界中满怀希望地指向另一处想象的乌托邦。作家托马斯·布朗(Thomas Browne)在《瓮葬》中写道:“生命是纯粹的火焰。”⑩肉身易逝,而精神永存。人生而为人,有其敏感与怯懦、自私与趋利、感性与冲动,而这些人性中的“偏差”和“异常”却是AI算法自我学习中排查漏洞的紧要环节:异常检测(Anomaly Detection)。当真理与科学、理性与冷静不止于人类思维拓展的工具,进而演化为技术理性的牢笼,戕害人类的套索,痛苦与压抑,绝望与欲望,甚至疾病的折磨、思索的沉重等我们曾经刻意回避的“不完美”倒反成为人类尊严、存在价值的证明,是本真的载体和生而为人的骄傲。AI时代,艺术犹如制造一场洗涤蒙尘的旅途,驻足观赏或身在其中的每个人,得以从欲望焦灼的负重前行中重获力量,拨开暗夜的迷雾与恐惧,做一个摆脱技术枷锁伤害、有血有肉、自由主宰生活的人。艺术,消解着机器的冰冷胁迫,它与人类渴望表达自身价值的温暖需求交映生辉,它的动机与目的是智能机器永远无法参透与取代的,它默默疗愈着我们的痛与伤,爱与怕。“人在此岸,AI在彼岸,对彼岸的遥望让我们关照此岸。”郝景芳《人之彼岸》的写作落脚点,也许在艺术的创作与分享中同样能够让我们学会守护自我,彼此关爱。

注释:

①[英]阿道司·赫胥黎,《美丽新世界》,陈超译,上海译文出版社,2017年。

②[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《未来简史》,林俊宏译,中信出版社,2017年,第330—331页。

③魏颖:《工作坊回放:人工智能、身体与混合身份》,https://mp.weixin.qq.com/s/c6xaZQLRxiA_x9TtbxzMkg,2018年8月7日。

④周濂:《用政治“锁死”科技?》,[美]弗朗西斯·福山《我们的后人类未来:生物技术革命的后果》导读,黄立志译,广西师范大学出版社,2017年。

⑤郝景芳:《人之彼岸》,中信出版社,2017年,第305—306页。

⑥李开复、王咏刚:《人工智能——李开复谈AI如何重塑个人、商业与社会的未来图谱》,文化发展出版社,2017年。

⑦同③。

⑧[美]孙琳琳:《艺术创作,人类最后的技能?》,《新周刊》,2018年第07期,第49—51页。

⑨温心怡、林蓉:《重思新媒体:2017年新媒体艺术 专 题 综 述( 三)》,https://mp.weixin.qq.com/s/RYpWHCG7vpjvLtamgiXZXw,2018年8月17日。

⑩[英]托马斯·布朗:《瓮葬》,谬哲译,光明日报出版社,2000年。