马来西亚沙巴州大有圣心华小学生学业情况调查研究

刘晶晶

中央民族大学,北京100081

沈阳师范大学,辽宁 沈阳110034

引言

马来西亚国民型华文小学(以下简称“华小”)作为马来西亚华文教育的一个重要组成部分,采用华文为主要教学、考试和行政媒介语,除马来文和英文科外,华文科和其他科目皆以华文进行。沙巴州位于东马来西亚半岛,与西马来西亚半岛不同的是,马来族并不是这里的主要民族,这里生活着由杜顺、坎达山等30多个民族形成的庞大族群。据了解,东马沙巴州华文小学虽进行华族母语教育,但学校里非华裔学生占绝大多数,这一现象在微型华小表现得更为明显。

非华裔生就读华文小学反映出汉语在东南亚传播范围的扩大及低龄化的发展特点。华小的教育制度本是对华人子弟进行的华语作为第一语言的母语和母语文化教育。然而,在沙巴州华小中就读的非华裔学生入学前大多未接触过华语,入学后也缺乏华语使用环境,严重影响了其整体学业成绩。面对这样的教学对象,华文小学教学管理者及教师如何进行教学管理并开展教学,愈加需要深入探究,寻求适合当前发展需要的解决途径。

2017年8月,笔者随研究团队赴马来西亚沙巴州古达、兰瑙、根地咬等地8所华文小学进行实地调研,共收回问卷2575份,其中学生问卷2469份,教师问卷87份,教学管理者问卷19份。这8所学校虽是华小,但其中6所学校的非华裔生所占比例超过华裔生。本文以古达大有圣心华文小学为个案,通过课堂观察、随机访谈、问卷调查等方式,对该校学生学业情况进行整体分析。

一、学校基本情况调查

马来西亚沙巴州古达大有圣心国民型华文小学(以下简称“圣心华小”)是全津贴性质的政府小学,由教育部负责其日常行政开销;学校董事部负责管理学校建设等方面事务;家教协会作为学生家长与学校沟通的桥梁,重点关注学生的学业状况。圣心华小地处乡区,学生人数不足100人,属于微型华小。

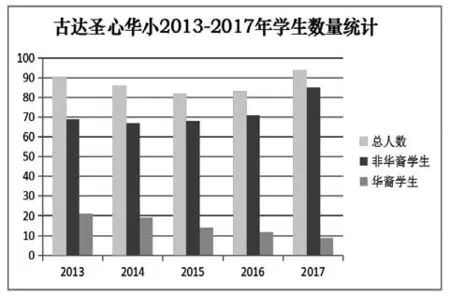

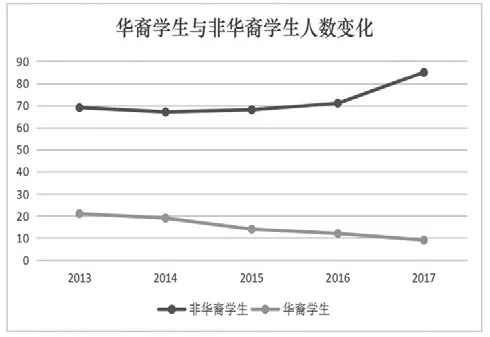

2017学年圣心华小共有学生94人,其中非华裔生85人,占学校总人数90%。据调查,自2013年至2017年的五年里,圣心华小学生总数相对平稳,但华裔生人数有逐渐下滑的趋势(详见图1,图2),这在2017年表现得最为明显,华裔生入学率为0%。

图1 2013-2017年学生数量统计

图2 华裔学生与非华裔学生人数变化

圣心华小现有4位教学管理者及14位教师。教师的年龄在30—46岁之间,男女比例为1∶1,其中华裔教师为12名,非华裔教师仅有2名。拥有大学学历的有12位,2位具备教师文凭。从教学任务量来看,教师需承担一门至五门课程,课时量约为30学时/周,每课时标准为30分钟,其中一至三年级华文课的周课时为12课时,四至六年级周课时为10课时。

圣心华小的非华裔学生主要来源于冷港波沙村、马冷巴冷村、金美坑村、猛咬村、谷满当村、新邦孟加遥、大有村等。学生父母大部分为农夫,还有父母做劳工、渔夫等,学生家庭的经济收入较低,家庭月收入在500林吉特以下的占大多数(详见图3)。

图3 学生家庭经济收入情况

二、课程与学业情况调查

(一)课程总体情况

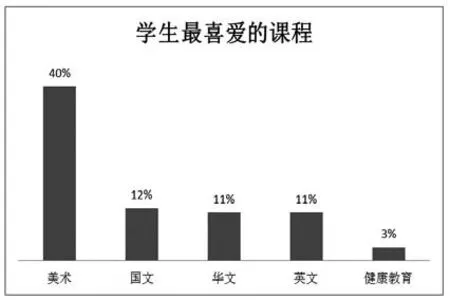

圣心华小六个年级共开设10门必修课程,其中包括华文、国文、英文、数学、科学五门毕业检定统考科目,以及音乐、美术、体育、道德、健康教育等非检定科目。除英文和国文外,其他科目的教学媒介语为华语,但由于非华裔学生较多,教师在学生不理解的情况下,时常借助国语或当地土著语讲解授课内容。在这些科目中,笔者对学生最喜爱的课程及课程的难度认知进行调查,得出以下结论(详见图4,图5)。

图4 学生最喜爱的课程

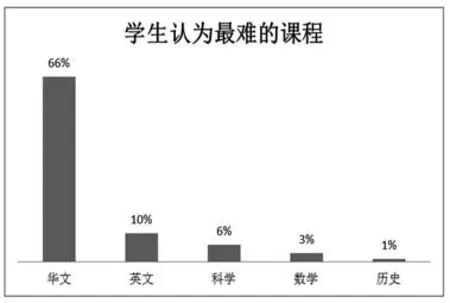

图5 学生认为最难的课程

数据显示,圣心华小学生最喜欢的课程排名前五位的分别为美术、国文、华文、英文及健康教育。其中低年级的学生多数选择美术课程,其原因主要是由于年龄小,喜爱并擅长非知识类的课程;而三年级以上的学生最喜爱的课程集中在国文、华文、英文这三门主干课程,这主要源于其自身语言水平,他们能够熟练运用该语言从而对课程产生兴趣。图6中显示,66%的学生认为华文科目最难,英文、科学、数学、历史也列在最难课程的前几项之中。这说明,对非华裔占大多数的圣心华小来说,华文难是束缚学生提高学业水平的主要原因。因此,应分析造成华文难的真正原因,探求最佳解决途径,帮助学生提高学业成绩,从而使学校的整体教育水平得到提升。

(二)华文课程学业成绩对比分析

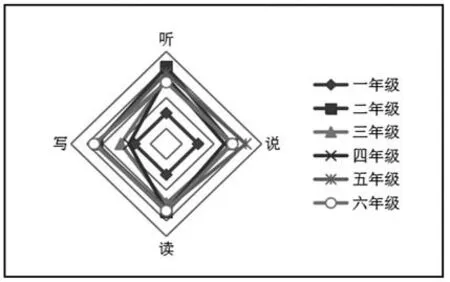

华文课是圣心华小的主干课程,华语是教学媒介语,学生是否喜欢华文,是否对华语产生学习兴趣,对学业成绩有很大的影响。为了深入分析华文难的具体表现,调研组对全校学生华文课程听、说、读、写四方面进行调查,呈现出如下特征。(详见图6)

图6 听、说、读、写四个方面难度认知表现

图6 中越靠近内核中心难度越大,越向外扩展则难度逐渐递减。如图所示,在华文课程中写作难度最大,六个年级的学生对华文课程中听、说、读、写的难度判定存在差异。这是由于,一年级学生入学前大多未接触过华语,在华文课程的听、说、读、写等方面有较大难度认知,但二、三、四年级学生对华文难度的认知判断则普遍低于一年级学生,认为除写作外华文学习难度不大,五、六年级学生也认为华文学习难度适中,其中五年级学生普遍认为说华语比较容易。以上结论在华裔生与非华裔生中无明显区别,华裔生日常交际中的听说能力并未对华语学业成绩产生有效影响。

由于调查问卷只涉及2017年全体学生,其难度判定可能与个人智力、学能,以及教师态度、教学方法等有关,为了进一步了解不同年级学生华文科目的学业情况,笔者将本校2013至2017年全部学生的华文学业成绩(华文理解与华文作文)进行比较,得出如下结论。

1.一年级学业成绩整体水平较高,二年级学业成绩变化平稳。自2013年至2017年,一年级学生五年间学业成绩在六个年级中均处于较高水平,且在2013年、2014年、2017年表现得最为明显。二年级的学业成绩变化平稳,5年间无较大波动。尽管圣心华小大多数一年级学生入学前未接触过华语,但整体学业成绩并未受此影响,这与该校非华裔生占绝大多数有很大关系。一年级教师在教学中使用适合零起点非华裔生的教学策略,课堂教学整体性强,学生学习动力足,因此能够取得较好的学业成绩。

2.三、四年级学业成绩断崖式下降,五、六年级的华文理解与作文成绩失衡。2013至2015年,华文理解的学业成绩在三年级表现出明显下滑;2016至2017年,这一科目四年级的学业成绩出现断崖式下降。而华文作文科目的学业成绩也表现出这一特点,2017年最为突出。五、六年级学生华文理解与作文两项成绩发展不平衡,华文理解成绩逐步下降,仅有个别年份有微小的提高,但由于学校最近几年推行了一些提高学生华文书写能力的措施,2016年、2017年华文作文的学业成绩出现明显提高。

3.极值频繁出现,班级内个别学生华文水平明显高于或低于整体水平。通过对2013至2017年本校六个年级华文课程学业成绩的比较分析,了解到各个年级的学生学业成绩呈现出较明显的极大值和极小值。2013至2015年,华文作文成绩表现得更加显著,同一班级内学生的华文水平差距较大,有个别学生华文水平非常好。而2016年和2017年极值明显减少,全校学生学业成绩整体有较大幅度提高,2017年的两个华文科目中,仅四年级中出现极高值,这与四年级学生整体学业成绩断崖式下降有关。

4.非华裔学生学业成绩明显高于华裔学生。与其他华文小学不同的是,非华裔学生学业成绩普遍偏高,五门毕业检定考试科目的学业成绩均高于华裔学生。这是由于,圣心华小中华裔学生比例较低,且多数为混血华裔,其学业成绩往往受到家庭因素的影响。据了解,一些混血华裔家庭中大多父亲为华裔,母亲为非华裔,学生与母亲在生活中接触较多,其华文学业成绩往往受到母亲为主的家庭语言环境影响,与非华裔学生已无明显差别,并不具备优于非华裔学生的华语基础及家庭华语使用环境。

三、原因探析

(一)学业成绩差异原因分析

1.教育者、教学对象、试卷、教材等因素的影响。圣心华小属于微型华小,每个年级只有一个班,学业成绩的年级优劣差异可能与本年级试卷难度、出题人的出题风格、本年级任课教师教学方法、学习者的学习策略等主观因素有关。出题人如对教学对象评量较高,试卷题目偏难就会影响年级(班级)整体学业成绩;任课教师的教学方法是否恰当,也会对年级(班级)的学业成绩产生影响,等等。另外,不同年级学生的学业成绩也与国家统编教材的难易变化、学校课程设置等客观因素有关。圣心华小中非华裔占大多数,教学对象的性质应属于华语作为第二语言学习者,而非华语作为母语或第一语言学习者,因此教材的风格差异变化较大,如出现更多中国传统文化知识、中国古代典籍等内容,非华裔学生不适应教材的变化,这种不适应表现在学业成绩上,导致本年级成绩下滑。

2.非华裔学生的华语学习态度体现了跨文化适应的特征。非华裔学生在华小的受教育过程是不断接触华语文化,伴随华语水平的提高逐渐向目的语靠拢的过程。学习过程中文化差异和语言障碍都会引起非华裔学生的心理变化,理论上会经历一个从不适应到适应的过程,体现出跨文化交际中文化适应的四个阶段的特征,即蜜月阶段、挫折阶段、调整阶段、适应阶段,其中前两者在非华裔生中表现得最为明显。刚刚接触华语的一年级学生,由于知识内容浅显易懂,对学到的华文知识充满好奇、惊讶和兴趣,处于兴奋、积极的学习状态,学业成绩整体表现出较高水平,即蜜月阶段;随着二、三年级学业要求提高,语言隔阂的加大促使新鲜感被学习焦虑取代,学生们往往采取消极回避的态度,导致学业水平出现明显下降,即挫折阶段。如果这一阶段调整得好,则逐步体现调整阶段、适应阶段的良性发展特征;反之,将会影响学生未来的学习以及学生求学走向。因此,通过圣心华小2013~2017年成绩数据可以推断出,二年级到四年级是对非华裔学生未来的华文学业水平和求学走向产生重要影响的阶段。

(二)非华裔生成绩高于华裔生的反常态现象分析

1.学校发展目标明确,学校管理者积极作为。通过对圣心华小杨义春校长的访谈及相关问卷的整理,了解到圣心华小虽地处古达乡区,教学设施简陋、教学资源严重不足,但学校管理者能够立足于自身特点,规避自身不足,以缩小与市区华小差距为发展目标,校内与校外双向促进,采取适合本校办学条件的可操作性措施,提高学生的学业水平。例如,为增强学生对华文的学习兴趣,鼓励学生参加校外各单位组织的激励营,让学生多看外面的世界,优化学习动机,增强华语能力。

2.问题导向,对学生进行多维度分类培养。在分类问题上,圣心华小的学生培养不区分其是否为华裔,而是根据年级、成绩、科目三个维度进行分类培养。第一维度,“学校每个月必须有一次评审给四、五、六年级的学生,评审后校长会带领老师们检讨学生的成绩,希望能找出更好的方案”。③为了提高毕业检定成绩,学校针对四、五、六年级的学生,设置特定的月度学业成绩评审制度,“评审后校长会带领老师们检讨学生成绩,希望能找出更好的方案。”③第二维度,根据成绩的差异进行培养,学校安排了有针对性的补习课程,将学生按照华文成绩高低重新分班,对成绩偏低的学生增派老师进行专门指导。第三维度,加强对华文阅读课程的学习。圣心华小还认识到华文阅读在小学课程中的中流砥柱作用,“每个星期三多加一节阅读课,鼓励海量阅读,每一班有两位老师指导”。③

3.关注家庭因素对学生学业成绩的影响,定期与家长进行有效沟通。圣心华小注重学校与家庭之间的密切沟通,采取相关措施。如家访、定期召开家长会、家长与教育官员直接对话等。其中,特别重视针对六年级学生的家访工作,具体了解学生的家庭情况及家庭因素在学生学业中的影响等。每年的一月、三月、七月定期“有邀请六年级的学生父母到校来,校长和第一副校长会讲解他们的孩子学术(学业)进展”。③学校还会定期邀请教育官员到校,与学生家长进行直接沟通,帮助家长了解最新教育政策,提醒并鼓励家长关注学生的学业成绩,实现家校合作。

四、圣心华小教学经验对其他华小的启示

(一)学校内部总结经验与积极作为,实现良性发展

马来西亚的华小教育虽然得到了社会的认可,招生范围不断扩大,但现有的教育仍然无法突破固有的藩篱,获得更大的进展。“东南亚华文教育发展中还存在着基础薄弱、经费困难、‘三教’问题突出、顶层设计薄弱或缺失等问题”。②虽然圣心华小对非华裔学生的培养取得了一定的成绩,但统观马来西亚华小教育,微型华小华裔生源减少,仍然面临关闭的危险,一些中、大型华小也存在教育经费短缺、教师教学方法单一等问题。要想实现马来西亚华小的可持续发展,学校内部的自省与提升尤为重要,以下分别从学校管理者、教师队伍、学生三方面加以论述。

1.学校管理者是促进学校整体发展的核心。从管理的角度积极营造校园华语环境,构建校园文化氛围将有助于非华裔学生适应华语文化环境,提高华语学习兴趣。随着非华裔人数的逐渐增多,华语作为第二语言学习的性质从原来潜在的状态转变为显性状态。根据第二语言学习理论,语言环境是二语习得与学习至关重要的因素,对于缺乏华语使用环境的非华裔学生,学校成为他们唯一可以使用华语并不断得以提高的场所。学校构建良好的华语文化环境,将有助于促进非华裔学生对华语文化的感知和理解,提高学生对华语的兴趣和接受度。由于顶层设计的缺失,马来西亚对华小的经费支持有限,无法满足所有华小关于基础设施、教学资源建设等方面的要求。在这种情况下,教育管理者要考虑如何立足自身现有状况,在本校的教育理念指导下,重点突出、有的放矢,把握本校特色实现得体发展。另外,教育管理者要积极参加教育管理培训班,学习其他学校管理者的优秀经验,改变自身发展中存在的问题。

2.教师是整个教育过程的执行者,对华小学生学业水平的提高起到至关重要的作用。教师要注重个人的学术成长,掌握第二语言教学方法开展教学。随着中国国际影响力的不断增强,“汉语热”在世界范围内持续升温,越来越多的非华裔家庭认识到华语学习对孩子未来发展的良好影响,马来西亚完整的华语教育体系必将为这些非华裔孩子提供学习的机会,从而使华语教育成为推动“汉语热”在马来西亚的重要途径。在这种国际形势下,马来西亚华小教师应更新原有的华语教育方法,不但要将第二语言教学理念和方法应用于自身教育实际,还要学习其他国家先进的教学理念,以大局观、国际视野和长远眼光看待“汉语热”引起的“华小热”。华小教师应突出专业特长,使教师个体发展从集散型向集约型转变,由于华小教师数量的缺乏,一些教师身兼数职,既同时讲授多门课程,又要处理行政事务,这种现状严重影响了华小教师的教学效果,因此专课专讲,主副科目分开,将大大提高教学效率。

3.学生是华小教育的目标和对象,应引导学生树立华文学习的信心,降低学习焦虑感。如前文所述,华小学生对华语学习产生畏难情绪,学习焦虑感较强,严重阻碍了华语水平的提高。学生产生华语学习焦虑,一方面是由于华语知识掌握得不够牢固;另一方面也可能跟教师课堂教学气氛有关。因此,在华小求学的学生,尤其是非华裔学生,要敢于表达和提问,增强华语学习的动力,用积极的心态接受华语。另外,中华传统文化知识和文化内涵是华小教育的重要内容,学生应该在学习华语语言知识的同时学习文化,尤其是语言中蕴含的文化信息。

(二)学校外部的鼓励支持与联合推动,促进协同发展

教育管理部门要加强顶层设计,对华文小学的发展现状给予足够的认识,针对大型、中型、微型华小的差异实行区别化教育支持策略。如继续加强对大型华小的支持力度,树立华小教育的典型、模范,建设一批华小领军学校,为其他华小形成教育示范;在政府支持资金有限的情况下,对中型、微型华小给予更多外部推动,加强校际交流与合作,形成微型华小或区域华小的合力。设立不同级别的华文教育机构、实施特色华文教学项目、开展丰富多彩的华文教学活动等,为华小的生命注入新的活力,也可以借助中国“一带一路”倡议的东风,申请中国政府对马来西亚华小的资金支持等。

结语

马来西亚作为一个多元种族文化的国家,存在着马来族、华族、印度族三个主要民族,华族基于维护本民族的语言文化权利,通过长期努力使马来西亚华文教育成为“汉语教学学制最完备,整体教学发展水平最好的国家”。④随着东南亚非华裔群体中“汉语热”的兴起,华小中非华裔学生人数逐渐增多,使华小由过去单一的将华语作为本民族继承语的母语文教育逐渐发展成融入第二语言教学的多向复合型华语教育。华小管理者及教师面对新的形势变化,不断尝试自身的发展之路,使教育质量和学业成绩不断提升。本文中所调查的沙巴州古达圣心华小就是其中的一个成功典型,在华裔生与非华裔生的混合班里,学校通过有效措施弥补客观存在的发展劣势,探索如何有效提高学生学业成绩,教学效果显著,为其他华小的发展提供可资参考的成功案例。

注释:

①郑晶文.马来西亚东部砂拉越地区非华裔小学生汉语学习状况调查研究[D].北京:中央民族大学,2012.

②吴应辉.马来西亚沙巴华文小学非华裔学生学业表现调查报告[R].第二届东盟汉语教学国际学术研讨会大会报告,2018.

③引文部分来自对圣心华小杨义春校长的访谈笔录.

④叶俊杰.马来西亚华文教学研究[D].北京:中央民族大学,2012.