魏晋小说在古典目录中的归属与演变探赜

李 皓

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710062)

魏晋时期是中国古典小说发展的重要时期。神仙之说的流行、巫术的盛行、佛教的传入以及史官文化的影响等,使这一时期产生了大量的志怪及轶事小说。它们所涉及的范围十分广泛,当时的社会状况、民俗风情、宗教思想、轶闻传说以及地理、语言等方面的情况都在这些著作中被记录下来,并在当时以口耳相传、笔录、摘抄和传阅的方式广泛传播[1]。小说类文献在遵循六分法的《汉书·艺文志》中著录于“诸子略”之下,四部分类法产生以后,小说类文献皆著录于子部,一直到清代皆无变化。然而观察著录于小说类目之下的著作,自汉至清变化非常大,尤其以魏晋小说为代表。因此,梳理魏晋小说在古典目录中的归属与演变情况,将会对认识古典小说的历史流变有所裨益。

一、魏晋小说的分类

明胡应麟《少室山房笔丛》将小说分为志怪、传奇、杂录、丛谈、辩订、箴规六类,魏晋时期的小说主要有“志怪”和“杂录”两种类型[2]282。今人多将“志怪”一分为三,为搜神体、博物体以及拾遗体[3]70。搜神体以仙、鬼、怪形象为核心广泛搜集古今神祇灵异、人物变化,其中包含有神仙法术、鬼神传说、神灵感应以及卜梦、妖怪等方面内容,这一时期以干宝《搜神记》和题陶潜《搜神后记》为代表,另外题曹丕《列异传》、戴祚《甄异传》、祖台之《志怪》、孔氏《志怪》以及荀氏《灵鬼志》都应属于搜神体。博物体则是以记录地理以及物产为主,但内容较为荒诞,其中包含地理知识、历史人物传说、神仙方技、草木鸟兽等,以张华《博物志》和郭璞《玄中记》为代表。拾遗体则集杂史和博物体的特点为一身,并饰以华丽的辞藻,这一时期独以王嘉《拾遗记》为代表,内容主要是写上古帝王到晋代皇帝的传说,并夹杂了类似《博物志》中蓬莱、昆仑、瀛洲此类仙山等事物。“杂录”者,如葛洪《西京杂记》、邯郸淳《笑林》、郭澄之《郭子》、裴启《语林》等皆包含其中,后世也将此类小说称为轶事小说。

以上所涉及的著作,在今日目录学中均著录于子部小说类下。然而在古典目录中,除了如《笑林》《郭子》《语林》等轶事小说自始至终都著录在子部小说类之下,其他此时期的小说类文献在古典目录中的归属都经历了漫长的发展演变过程。

二、魏晋小说归属情况梳理

搜神体志怪在古典目录中的归属情况。现在可见的最早著录魏晋小说的古典目录当属《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)。在《隋志》中,搜神体志怪(包括题曹丕《列异传》、戴祚《甄异传》、干宝《搜神记》、祖台之《志怪》、孔氏《志怪》、荀氏《灵鬼志》及题陶潜《搜神后记》)均被著录在史部杂传类[4]980。由《隋志》史部杂传类的小序可以看出,杂传指“杂以虚诞怪妄之说”,但“推其本源,盖亦史官之末事也”[4]982。按此说法,搜神体志怪著录在《隋志》杂传类实属合理。而《旧唐书·经籍志》(以下简称《旧志》)对于搜神体志怪的著录完全照搬了《隋志》,除了未著录《搜神后记》以外,无一不同[5]2005。到了宋代,此类文献在目录学中的归属开始发生变化。在宋代官修目录《崇文总目》中,干宝《搜神记》首次收入子部小说家类,题《搜神总记》[6]160。除此之外,其他搜神体志怪在归属上尚未发生变动。而到了北宋欧阳修修《新唐书·艺文志》(以下简称《新志》)时,所有搜神体志怪均从史部杂传类移到了子部小说家类[7]1540。其后郑樵《通志·艺文略》将这些杂“虚诞怪妄”的搜神体志怪都著录在史类传记下的冥异类[8]780,并未遵循欧阳修《新志》的分类,而是将它们又放回史类。虽然将这些文献著录在冥异类之下,但郑樵仍将其归于史类,此法显然欠妥。在《通志》之后,《郡斋读书志》《遂初堂书目》《直斋书录解题》等不再著录《列异传》《甄异传》《志怪》以及《灵鬼志》,这几部文献或在宋代亡佚。元代修《宋史·艺文志》中,除了在宋时亡佚的文献,仅《搜神记》及《拾遗记》著录在子部小说类[9]5219。这种著录情况一直未发生变化,一直到清乾隆年间修《四库全书总目》中,搜神体志怪只著录了干宝《搜神记》和题陶潜《搜神后记》[10]1207-1208。

博物体志怪在古典目录中的归属情况。博物体志怪(包括张华《博物志》和郭璞《玄中记》)中《玄中记》仅在《崇文总目》和《通志·艺文略》中著录,皆著录于史部地理类,其后便不再著录。而张华《博物志》在《隋志》中著录于子部杂家之下,而后从《旧志》开始,从子部杂家类移到了子部的小说家类。从《新志》《郡斋读书志》《遂初堂书目》《文献通考·经籍考》到《四库全书总目》都遵循《旧志》,将其收录于子部小说家。然而也有诸如《通志·艺文略》《直斋书录解题》《宋史·艺文志》仍将其著录在杂家类。

拾遗体志怪在古典目录中的归属情况。拾遗体志怪(王嘉《拾遗记》)在《隋志》《旧志》《崇文总目》《新志》《通志·艺文略》以及《郡斋读书志》中,皆放入史部,不同的仅仅是《崇文总目》以及《通志·艺文略》将它著录在史部的传记类,而其他三个目录则著录于杂史类。而自南宋陈振孙《直斋书录解题》始,《宋史·艺文志》《文献通考·经籍志》《四库全书总目》都将其著录在子部小说家类之下。

轶事小说在古典目录中的归属情况。魏晋轶事小说在古典目录中一直发生着变化的当属葛洪的《西京杂记》。在《隋志》中,《西京杂记》著录在史部旧事篇。所谓“旧事篇”,据《隋志》:“古者朝廷之政,发号施令,百司奉之,藏于官府,各修其职。……晋初,甲令已下,至九百卷余,晋武帝命车骑将军贾充,博引群儒,删采其要,增律十篇。其余不足经远者为法令,施行制度者为令,品式章程者为故事,各还其官府。搢绅之士,撰而录之,遂成篇卷,然亦随代遗失。今据其见存,谓之旧事篇。”[4]967《新志》称为“故事”,陈振孙《直斋书录解题》称为“典故类”,其中皆收录《西京杂记》。“故事”在两汉时指“往事前例”,是不完全正规的律令、典章制度。西晋由官方删订的“故事”则是正规的、官方的典章制度[11]101。而存放这些典章制度的档案称为“故事”(或者“旧事”)。著录在《隋志》“旧事”之下的《西京杂记》,在修志者看来,其涉及汉室宫廷轶闻以及生活轶事,同《汉武帝故事》等一起放入史部旧事类再合适不过。另外,《旧志》和《新志》将《西京杂记》著录于史部故事类的同时,还著录于史部地理类[5]1998,2014。在《四库全书总目》以前的古典目录中,《西京杂记》一直著录在史部,不同的只是在史部之下或地理类,或故事类,或传记类。而志怪类小说已经从《隋志》中的史部完全归到了子部小说类。直到清乾隆年间修《四库全书》时,《四库全书总目》才将《西京杂记》收录在子部小说家类。

由以上我们可以看出,从《隋志》开始,到《四库全书总目》完结,魏晋小说在古典目录中被一步步地归入到子部小说类中。《四库全书总目》之后如丁丙《八千卷楼书目》、陆心源《皕宋楼藏书志》、张之洞《书目问答》等,在魏晋小说的归属问题上都与《四库全书总目》一致。

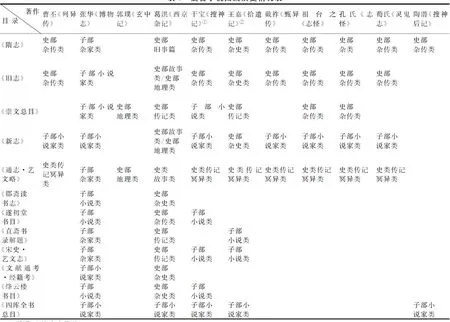

现将以上魏晋小说在历代古典目录中归属情况制成下表(表1),以便更直观地观察其演变过程:

说明:空格为未著录。

三、魏晋小说归属与演变原因探赜

从以上对魏晋小说在古典书目中的著录情况的梳理可以看出,从《隋志》到《四库全书总目》,其归属发生了两次大的变化。第一次是在宋代所修《新志》中,欧阳修将原本著录在史部杂传类下的志怪小说完全从史部剔除,将其放入子部小说家类。第二次是《四库全书总目》将《西京杂记》从史部移入子部小说家类中,完成了魏晋小说在古典目录中的终极演变。这两次大的变化足以让我们看出子部小说类在古典目录中经历的漫长发展。

《隋志》将搜神体志怪放在史部杂传类,时人认为,杂传类虽多夹杂怪诞之事,但“推其本源,盖亦史官之末事也”。中华民族很早就有历史自觉,史官文化历史悠久,文人都以撰写史书为己任,这也是魏晋南北朝史著泛滥的一个原因。这些包含着神仙鬼怪以及民间轶事的志怪小说在当时人眼里,也是历史的一部分。在今人看来荒诞不经的事在时人看来“大抵一如今日之记新闻”,“因为他们看鬼事和人事是一样的,统当作事实”[12]316。因此,在唐以前,修史者将这一部分志怪小说放入史部杂传类是符合当时人对于历史的认识的。

而到北宋修《新志》时,这些搜神体志怪小说统统被从史部传记类移到了子部小说家类。其实这种迹象在早于《新志》的《崇文总目》中就已经出现。《新志》则彻底地将搜神体志怪小说移出了史部。这种对于志怪小说在目录归属上的改变源于宋代的史学新观念。随着唐宋社会的转型,宋代史学家更加注重史书的教化作用,将史学与现实政治结合,强调史学经世致用之功能。因此两汉以来的符瑞谶纬以及佛老思想受到宋代学者的批判与排斥。史学家对于魏晋以鬼神异闻为主要内容的志怪小说多持鄙薄态度。其实这种认知在唐代已见端倪,史学家刘知几在《史通》中提到王隐、何法盛所撰之晋史时认为,其“乃专访州闾细事,尾巷琐言,聚而编之,目为《鬼神》传录,其事非要,其言不经”,主张诸如鬼怪故事、图谶寓言以及诙谐小辩之类,不应写入史书[13]166。宋代史学家继承了刘知几的这一看法。如欧阳修称:“彼为佛者,弃其父子,绝其夫妇,于人之性甚戾,又有蚕食虫蠧之弊。”[14]291他们肯定天理对于历史盛衰的支配,强调人事的作用,“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”[15]397司马光撰写《通鉴》的原则之一便是“不语怪”,欧阳修则在写史中将重点放在笔法褒贬上,以期达到劝善惩恶的作用。因此,这种排斥谶纬、强调史学经世致用功能的思想渗透进官方书目的编写上,其中具有虚构和荒诞性质的搜神体志怪小说被移出史部,使得史部书籍进一步去荒诞化,以为其历史教化之目的服务。

与此同时,也能看出宋代史学家小说观念的变化。《汉书·艺文志》对小说的定义是:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉。致远恐泥,是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使辍而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”[16]1745班固强调,小说虽出于稗官,是街谈巷语、道听途说而来,但从其社会功能来看,虽是“小道”,但“必有可观”。《隋志》对小说的著录秉承了《汉志》的理念。但到了宋代,欧阳修《新志》对魏晋小说归属的变化让我们看到了宋代史学家对于小说新的界定,即更加强调小说在内容上的虚构性及荒诞性。显然在宋代学者看来,这些“杂以虚诞怪妄之说”的著作已经不再具有史的功能,而更符合他们对于小说虚构性和荒诞性的认同,于是这些志怪小说沦为具有一定社会功能的“小道”之作,被归入到子部小说家类。《新志》将志怪小说从史部移到子部小说家类的做法,基本上奠定了后世子部小说类目的格局。

《四库全书总目》将《西京杂记》归入子部小说家类,结束了魏晋小说在古典目录中的归属演变过程。自宋代以来,小说的外延被一步步扩大。《四库全书总目》认为小说:“……迹其流别,凡有三派:其一叙述杂事,其一纪录异闻,其一缀缉琐语也。唐宋而后,作者弥繁,中间诬谩失真,妖妄荧听者,固为不少,然寓劝戒,广见闻,资考证者,亦错出其中。班固称‘小说家盖出于稗官’,如淳注谓‘王者欲知闾巷风俗,故立稗官,使称说之’。然则博采旁搜,是亦古制,故不必以冗杂废矣。今甄录其近雅驯者,以广见闻,惟猥鄙荒诞,徒乱耳目者,则黜不载焉。”[10]1182小说家类下杂事、异闻、琐语等将魏晋小说类文献全部囊括。而这些著作的作用只是为了“广见闻”。可见,清代学者对小说的界定是建立在宋代学者的认知之上的。在古典目录中,小说类和其他类目的关系十分复杂。郑樵曾说过:“古今编书,所不能分者五:一曰传记,二曰杂家,三曰小说,四曰杂史,五曰故事。凡此五类之书,足相紊乱。”[8]834而以《西京杂记》为例,在《四库全书总目》以前的古典目录中,《西京杂记》被分别放入到史部地理类、故事类、杂史类、传记类中。而最终《四库全书总目》将其归入子部小说家类,认为“其中所述虽多为小说家言,而摭采繁富,取材不竭”[10]1182。由于小说与其他类目关系的复杂性,小说的外延不断地被人为地扩大,并且所包含的内容越来越庞杂。至此,子部小说家类的格局基本上固定下来。

四、结论

自班固对小说作出“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之造也”的界定之后,“小说”的构成就越来越复杂。从魏晋小说在古典目录中的变动就可以看出,凡是史学家认为不适合放入史部中,同时又夹杂着虚构荒诞成分或者作品内容庞杂涉及面太广而不知该归入何目的著作都被移到子部小说类。子部小说类经过漫长的变化,不断地接纳来自其他部类的著作,逐渐发展成今天我们看到的古典小说的范围和规模。而史部的变化经历了去伪存真的过程,其著录不断去荒诞化,最终发展为今天的史部著录格局。这种格局的产生,是宋代乃至清代学者排斥谶纬之术、强调经世致用学风所作用的结果。同时,魏晋小说在古典目录中的归属演变也体现了古典小说从内涵到外延不断变化的过程。