《不辞长作岭南人》二度创作的原则性把握

李暮凡,马 钰,刘宁希

(安徽大学 艺术学院 ,安徽 合肥 233041)

古诗词歌曲因其深刻的内涵而备受作曲家们的关注。歌曲与旋律的融合、润腔与歌词内涵的切合是每一位声乐演唱者都必须思考的问题。苏轼的古诗词影响着无数人,人们迷恋他的诗词并不仅仅是因为其妙笔生花,更多的是因为在他的诗词中既有美景美人、慷慨激昂也有多愁善感、幽怨讽刺。总之苏轼的诗词总能让人始惊,次醉,终狂。为何如此?因为他的诗词就如同万花筒,每一次品读便如一次翻转,看到的是新的花样。这首作于岭南之地惠州的《不辞长作岭南人》,始看美景,次读忧伤,终品悠扬。

一、歌曲《不辞长作岭南人》的诗词内涵

此作品的歌词来自于苏轼的古诗《食荔枝二首并引》的第二首,也称《惠州一绝》[1]。写于绍圣三年(公元1097年),当时苏轼因故被贬谪于惠州为惠州安置,并不得签署公事,苏轼时年61,虽有官职在身,但无异于养老赋闲。

从字面来看,《食荔枝》通俗易懂,所描绘的情景完全是一幅作者在惠州好不自在的真实写照。“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新”,当地气候宜人,物产丰富,卢橘杨梅一个接着一个的成熟,永远有吃不完的新鲜水果并且可以换着吃。光是前两句对环境和物产的描述,就让读者们心向往之。随后的第三句“日啖荔枝三百颗”,针对性地描述荔枝。荔枝是当地的代表性水果,且在当时的社会环境中,能够吃到荔枝的人非富即贵。作者在这里不用“食”而用“啖”,是刻意为之的,“啖”常表达狼吞虎咽,囫囵吞枣般地吃东西,而荔枝这样的水果往往都是细嚼慢咽,如品茶一般地咀嚼食之。苏轼用“日”和“啖”来形容他吃荔枝,不只是对当地盛产荔枝的客观描述,更重要的是他的自我炫耀。终于第四句作者给出了一个总结——“不辞长作岭南人”。通过前三句的描述,面对这样的生活,作者想要在此终老其身。四句诗词,前三句层层递进描述生活环境,最后得出作者的态度,一气呵成,既有逻辑也有美感,然而如果对这首诗词有一个联系历史背景和作者生平的深层次思考,作者想要表达的意思就不仅仅只是字面上看到的那么浅显了。

苏轼一生多次担任朝廷高级官员,也多次遭迫害而贬谪,此刻他再次被贬谪至惠州,心中的忧伤、不满与愤慨可想而知,而身处特殊的时期使苏轼不能直抒胸臆地表达这样的情绪。《食荔枝》中美好生活的描述其实只是一件美丽的外衣,外表下隐藏的悲伤、自嘲和愤慨才是苏轼的真实情绪。苏轼曾任兵部、礼部尚书等朝廷重要职务,但如今高龄却被贬谪至既偏远又极其不发达的岭南之地,而这首诗中却避开了惠州的偏远落后,突出它的自然环境优势,这其实是苏轼的自欺欺人和逃避现实。总结诗句“不辞长作岭南人”,包含着两种情绪,首先是不满、忧伤和自我嘲讽,试图自我安慰;其次,是一种倔强和清高的表现,朝廷不重用我,奸人迫害我,索性我就在此逍遥自在地度过余生,旁人就只能羡慕我。这样的情绪才是苏轼的真实内心,也是《食荔枝》真实的情感。

二、歌曲《不辞长作岭南人》的创作特点

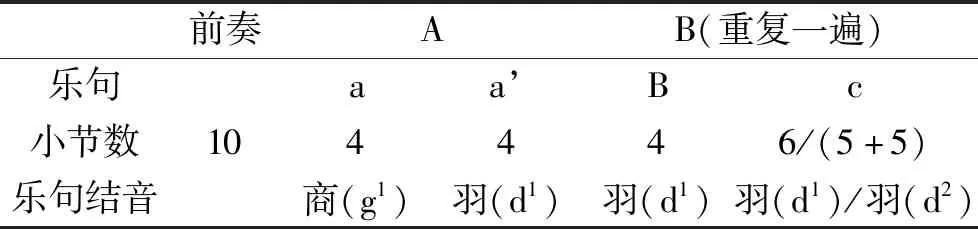

《不辞长作岭南人》是由我国一级作曲家、指挥家王志信先生作曲同时编配伴奏。歌曲采用一个降号为调号,4/4拍记谱,为D清乐羽调式。曲式图如表1:

表1 单二部曲式

曲式为前奏—A—B的单二部曲式,其中B段重复一遍结束歌曲。歌曲前奏中的节奏型多样,三连音、琶音、左右手连续上行进行,各种节奏型在前奏中形成对比,这是作曲者的铺垫,从一开始就已经预示着歌曲中将有不同的情感表达。A段波澜不惊,旋律中各个乐节有弱拍到强拍的跳进,整体连贯伴奏部分以二分、四分音符的琶音和弦为主,就如同作者在叙述眼前的景物一般,随着一个上行分解和弦的弱拍导入,进入连接B段的间奏部分。间奏部分明显向与A段形成对比的B段进行过渡,进入B段,旋律部分主要采用十六分音符和八分音符,A段从未出现的附点也在此频繁使用,伴奏部分同样是十六分音符在右手上下游走,左手则以四、八分音符配合强拍强位的八度加强稳定节奏和音效,B段经过一遍重复旋律上扬,并在持续九拍的长音中结束。上述种种与A段形成的对比,从音响效果上可以明显感觉是一种情绪上的递进。四句诗词,A段一遍演唱,B段两遍演唱,从曲式结构和段落对比及重复来看,这是王志信先生的有意为之。该作品内涵丰富,A与B这两个对比乐段以及B段的重复,每一个部分都应该有不同的诠释,方能通过有限的乐谱表达出完整的诗词内涵。从王志信先生的宏观创作分析来看,这首作品客观上就已经凸显出演唱者二度创作的重要性了。然而该作品的一度创作并不仅仅只有宏观上的创意,一些音乐本体上的微观细节同样值得推敲。

(一)副支柱音明确调性

在五声正音中,正支柱音为主音上方五度音,副支柱音为主音上方四度音。正支柱音直接从属于主音,对主音稳定性有最大的支持、巩固作用。往往在实践中,副支柱音一般是配合着正支柱音共同起支持主音的作用[2]。而该作品却并非如此,在整首作品所有的乐句中,均以调式主音羽音(D)或调式副支柱音商音(G)为乐句结音,正支持音角音(A)仅在个别句读中作为落音出现。在作品整体调式统一的宏观布局中,以并不是最稳定的副支柱作为主音的主要支持音定是王志信先生的刻意安排,虽然主音在整首作品中不断被强调,地位稳固,以此可以保证作品整体情感基调,但一定程度上降低调式稳定性仍然是增加了作品的情绪波动。

(二)偏音的应用

偏音在民间音乐中的应用往往是很自然的,多以经过音、辅助音等常见形式出现,但是在作曲家们的手中,偏音的作用却大得多,它大大扩展了作曲的发挥空间,使音乐更加丰富多彩[3]。

图1 谱例1

谱例1为作品A段的第二乐句,其中第18小节的变宫音(e1)出现在级进上行的音列中,与前后的正音都为二度关系,此为导音用作经过音。第16小节正好是调式主音,所以这个经过音时值长达三拍,使它的导向作用大大增强[4]。

图2 谱例2

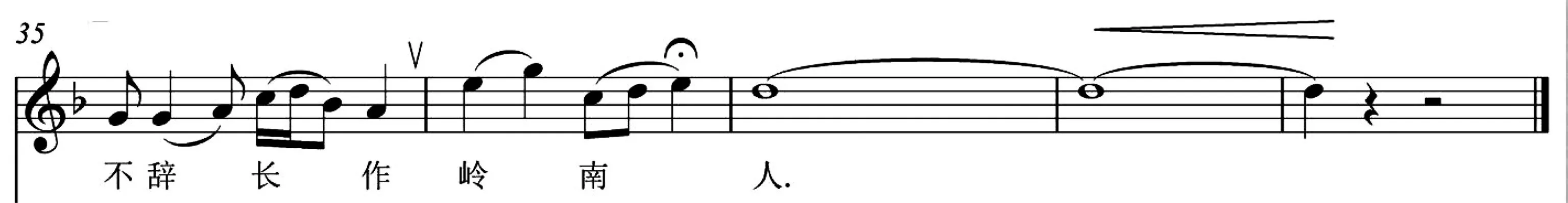

谱例2为歌曲的最后一句,第36小节中的两个变宫音(e2)同样充当导音进入主音结束,这里结尾句有明显放慢速度和延长音符时值的标记,两个导音中间加入了三个调式正音,使得此结尾富有旋律色彩。

图3 谱例3

谱例3为B段第一个乐句的后半部分,其中第27小节中的变宫音(e1)是配合第二拍上的徵音(c1)形成双辅助音级进导向主音羽音(d1)。

从副支柱音和偏音的应用可以看出,王志信先生对此歌曲的创作是颇有想法的,宏观上保证前后调性统一,但又并未采用最稳定的方式表达音乐,以此在细节上突出对比。无论是作品整体还是细节处理,演唱者的二度创作都是必不可少的[5]。

三、歌曲《不辞长作岭南人》的二度创作

音乐表演中二度创作的原则有三点:真实性与创造性的统一、历史性与时代性的统一和技巧与表现的统一[6]。本文将从真实性与创造性、技巧与表现两个方面诠释。

(一)真实性与创造性的统一

所谓真实性,是对音乐原作的忠实再现,即尊重原谱,这是歌唱者的基本准则。创造性指在尊重原谱的基础上加入个人的理解,做出技术和情绪上的自我判断,这种符合原作基本精神并且可以发挥出歌唱者个性的行为我们称之为“创造性”表达。

在这首作品中,真实性和创造性完全不会冲突,因为作曲者王志信为歌唱者留下了大量的二度创作空间,甚至可以说没有歌唱者富有个性的二度创作去演唱,这首作品将是不完整的。

整首歌曲就如同在重现苏轼在岭南从初到适应的一个过程。A段舒缓平稳,旋律连贯,就如同苏轼初到岭南所见所闻所感,是很单纯的叙述,并没有过多的主观情绪在其中。这一部分,演唱者不需要有过于夸张的表演,声音和情绪应该如旋律一般平稳,给听众一个画面感便可。随着时间的流逝,苏轼虽然觉得这里的生活很悠闲潇洒,但更多的是被贬谪后的失落,久而久之,那种自嘲的情绪占据了他的内心。A段与B段间的间奏就是对这种自嘲情绪的过渡,进入B段,作者言不由衷地赞美着岭南的种种好处,对岭南的偏远和不发达避而不谈,最终在下行低音区结束B段第一遍。再次进入间奏,随着时间的流逝,苏轼逐渐释然,他觉得自己一腔热血,朝廷却冷眼旁观,自己何必再纠结往事呢?故而情绪发生了变化,B段的再一次重复,苏轼由衷地开始爱上岭南,赞美这里的一切,真心地想要长作岭南人,所以全曲的最后以上行进入高音域回归调式主音并持续九拍结束歌曲。

整首歌曲两段三遍演唱,每一遍都在表达不同的情绪,而这种情绪上的变化是单纯描述环境—自嘲—释然,完全符合了苏轼在岭南的心境变化。

(二)技巧与表现的统一

声乐技巧是演唱歌曲的基础,但是机械的演唱乐谱旋律是毫无意义的,配合符合歌曲内涵的表现才是有美感和艺术性的演唱。很多作曲家在创作时便会在乐谱中留下很多力度、速度等记号以传达给演唱者控制情绪的具体表现方式,但是《不辞长作岭南人》这部作品仅仅给出了几个抽象的形容词如:“悠然”“潇洒地”和“自由地”,以及对A、B段整体给出了速度要求。有了演唱者的二度创作,才能使此作品的表演具有完整性。每一位演唱者都需要对作品内涵准确把握且巧妙地运用自己的声乐技巧去表达歌曲。

1.力度控制

所谓力度控制最直观的是体现于歌曲演唱的音量大小上,优秀的声乐演唱者完全具备对音量的调控能力,根据作品谱面的力度记号以及自己对作品内涵的把握而进行音量调整。

图4 谱例4

谱例4为歌曲A段,速度标记为“自由地”。A段为呈示段,前文也曾分析过它将苏轼初到岭南所见所闻所感,很单纯地叙述出来。我们可以看到它的每一个小节几乎都是二三度上行且均以二分音符或带连音线的二分音符作为落音,演唱时可以不断渐强作为润腔方式,使这舒缓的旋律如连绵不断的微波一样起伏进行,便如说话一般。弱拍至强拍的跳进应避免滑音的出现,连音线与长音应做到满实值,尽显置身于岭南美景中的潇洒自在。

进入B段的第一遍,应略带忧伤和自嘲之声,长音可以在音量上有所起伏来表现那种矛盾、纠结的情绪,短促的休止符应该被着重对待,它就如同苏轼自嘲时的笑声。B段的重复,是作者的释然之情,演唱者终于可以痛快地将情绪释放出来,真诚地去赞美,去演唱,让每一位听众都可以感受到岭南的魅力。苏轼的真诚、旷达、内心的解放应在这一遍中毫无保留地被释放出来。

2.气息把握

气息乃歌唱之根本,是歌唱的原动力。段安节《乐府杂录》说:“善歌者必先调其气,氤氲自脐间出,至喉乃噫其词,即分抗坠之音。既得其术,即可致遏云响谷之妙也。”[7]尽管歌唱的方法有美声、民族等区别,但是气息的应用却是诸多唱法之相通。

谱例5为歌曲B段第二乐句,B段相比A段而言,其节奏更为复杂化,旋律线条也更为起伏波动,八分音符、十六分音符使得该段节奏紧凑,情感基调产生对比,表面上是对岭南风光之赞美,但实际上是在表达苏轼内心的忧伤、不满与愤慨,诸多矛盾汇聚于此,气息稳定成为演唱顺利完成的根本保证。谱例中第26小节第一拍中出现了一个位于弱拍强位的十六分休止符,很多声乐表演者往往会犯一个“经验主义”错误,便是休止符则意味着“换气”,但此处若这样处理则是失之毫厘差之千里。B段整体速度偏快,此处的十六分音符是十分短促的,若以换气润之必定会出现时间不够以致演唱卡顿或拖延休止符实值等偏差,无论何种情况都会直接导致实际演唱效果大打折扣。而最重要的是,这里如果强行换气则会从根本上背离了诗词内涵,是“差之千里”的表现。此处休止符的正确处理应是不做换气而仅短促停顿之,如此不仅避免了因来不及换气而出现的演唱卡顿,还不会拖延休止符实际实值,且情感得以正确继续进行。即便是经验丰富的声乐表演者,也需要对作品的谱面和内涵有足够的分析方可以准确、巧妙地处理气息且润腔。

图5 谱例5

3.咬字处理

我国现代创作的古诗词歌曲如今均以普通话演唱,普通话四声分别是阴平(第一声)、阳平(第二声)、上声(第三声)和去声(第四声)。作曲家在诗词谱曲之时便会将音调考虑进去,使普通话发音与歌唱旋律相匹配,从而产生最悦耳的音效。有时因为种种其他原因,旋法与音调并不能完全匹配,这时演唱者的处理便显得十分必要了。

图6 谱例6

谱例6为A段第二乐句,其中最后一个“人”字音调为阳平(第二声),但这里却是以前一小节的变宫音(e1)级进下行导向羽音(d1)。如此处理并不符合“人”字普通话发音,那为何要创作如此有违格律的旋律呢?前文也曾提到,因为此乐句为A段最后一个乐句,须以主音终止而明确调性,前一小节长达三拍的变宫音下行级进最大程度地突出落向主音的导向性,如此终止感是最为强烈的。虽然这里的旋律部分与“人”字格律不符,但是作曲者仍然给了演唱者处理的办法。“人”字从强拍起并长达四排,占据整小节,演唱者只需将字头咬字清晰且发音足够饱满便不影响听众对“人”字的听觉效果。

四、结语

《不辞长作岭南人》这部作品无疑包涵了复杂的情绪,仅作字面上的诠释或者演唱是不够的。对苏轼诗词的深层次考虑和对王志信先生创作的深层次分析都将是演唱者二度创作里必须包含的。二度创作的原则性在这首歌曲的演绎过程中既是规则,也是方法。演唱者应对歌曲进行既符合诗词内涵也包含自我个性的二度创作,从而达到人曲合一的境界。综上所述,《不辞长作岭南人》这首古诗词歌曲巧妙的创作为演唱者和研究者提供了更多的启发和思考[8]。