中唐诗人谁继陶?

严 明

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

陶渊明(365-427)以其冲淡渺远、恬静自然的诗文创作,超脱尘世、淡泊名利的君子人格,对中国文学发展产生了深刻影响,诗坛学陶拟陶诗者代不乏人。明末贺贻孙(1604-1688)在《诗筏》中评价唐人学陶诗的现象:“唐人诗近陶者,如储、王、孟、韦、柳诸人,其雅懿之度,朴茂之色,闲远之神,澹宕之气,隽永之味,各有一二,皆足以名家,独其一段真率处,终不及陶。陶诗中雅懿、朴茂、闲远、澹宕、隽永,种种妙境,皆从真率中流出。所谓‘称心而言,人亦易足’也。真率处不能学,亦不可学,当独以品胜耳。”[1]此论颇有真知灼见,由此亦可知唐代虽不全面推崇陶渊明,然诗人效学陶诗可谓早已成风。经过宋代确立了陶渊明的崇高地位,至明清诗坛仿学陶诗的风气越来越盛,对陶诗的评价也越来越高,并形成了针对陶渊明诗歌评论的诸多争议。本文从明清诗人的视角切入,分析清诗坛对陶渊明诗的评价,尤其是中唐诗人谁继陶的争议,梳理脉络,辨析是非,从而探讨明清诗坛对接受陶诗的变化。

一、清诗坛“以白继陶”与“以韦继陶”之争

韦应物、白居易二人同处唐代中期,经历了开元盛世的繁华与“安史之乱”的没落,在其作品及与友人相交过程中皆直言对于晋代隐逸诗人陶渊明的喜爱之情。白居易更是直接仿效陶渊明《饮酒》诗写出《效陶潜体诗三十六首》,足见其对陶渊明的推崇。历代论诗家常以韦应物、白居易与陶渊明联系在一起。金元时期的元好问曾提出 “柳子厚,唐之谢灵运;陶渊明,晋之白乐天”的观点,明代许学夷也提出过“唐人五言古气象宏远,惟韦应物、柳子厚。其源出于渊明,以萧散冲淡为主”[2]的观点,这些都为清代诗人所肯定。

清诗坛对于中唐诗人学陶诗的讨论持续不断,如论述韦应物与陶渊明关系的看法:

唐人诗近陶者,如储、孟、王、韦、柳诸人。(贺贻孙《诗筏》)

韦诗古淡见致,本之陶令,人所知也。(叶矫然《龙性堂诗话》)

大历而后,风格渐降,独韦应物以古诗称于时。其诗专师陶公,兼取谢氏。(鲁久皋《诗学源流考》)

陶谢并称,韦柳并称。苏州出于渊明,柳州出于康乐,殆各得其性之所近。(刘熙载《诗概》)

又如肯定苏轼关于白诗学陶的评论:

子瞻云:“学诗当以子美为师,有规矩,故可学。退之于诗本无解处,以才高而好尔。渊明不为诗,写其胸中之妙尔。学杜不成,不失为工。无韩之才与陶之妙而学其诗,终为乐天尔。”此论微妙,足为千古典型。(田同之《田圃诗说》)

白公之妙,亦在无意,此其似陶处也。

白公五古上接陶,下开苏陆地,可谓得陶诗真味。(翁方纲《石洲诗话》)

可见,清代诗论家大多认可韦应物、白居易是学习陶诗的,但两位唐代诗人在哪些方面学陶,则各有见解及论述。

清前期诗家翁方纲(1733-1818)在其《石洲诗话》中针对诗坛前辈王士禛所言之“以白继陶”及“以韦继陶”,指出因“渔洋不喜白诗”,便认同“以韦继陶”之说[注]原文见《石洲诗话》卷七:“柳诗继谢之注至此发之。以白继陶,以柳继谢,与渔洋以韦继陶不同,盖渔洋不喜白诗耳。”。就中唐诗人实际情况而言,翁方纲认为 “以白继陶”的说法更合理一些。但对于这一说法,清代其他诗论者并不认同,如潘德舆在《养一斋诗话》中就明确质疑“以白继陶”之说,提出:“昔谓白乐天为似陶,沿遗山‘陶为唐之白乐天’语,不知陶乃达人天机,白乃家人琐语,高简平铺,绝不相侔也。”阙明在《静居绪言》中同样提到:“元裕之‘柳子厚,唐之谢灵运;陶渊明,晋之白乐天。’柳原于谢则有之,白原于陶则未也。白平易而有痕迹,陶质实则极自然,韦苏州其庶几乎!”明确表示赞同“以韦继陶”的说法,反对“以白继陶”的说法。

笔者认为,韦应物、白居易二人一生学陶,这一说法大体不错。但比较之下,韦应物对于陶渊明的学习更全面,包括人格与诗作,他所作的诗以及生活中为人处世的方式都与陶渊明如出一辙。白居易也学陶,但其表现更多的是学陶之后自己的独特创作,包括他与陶渊明田园诗相近的闲适诗,以及享誉后世的讽喻诗,皆在陶渊明诗文的影响下,而又融合入了自己独有的艺术形式,从而创作出与陶渊明堪称比肩的诗歌佳作。可以说,白居易对陶渊明更多的不是“继承”,而是“发展”。韦和白都学陶,但为何有此差异?从人物性格、生活经历两方面看,韦应物表现出了与陶渊明更多的相似性。韦应物出身名门,从小接受传统文化熏陶,其祖父韦令仪为宗正少卿,但伯父韦鉴,父亲韦銮,史书均未记载其官职,可见至其父亲时家境已经衰微。韦诗谈及家境时亦云:“家贫无旧业,薄宦各飘扬。”(《发广陵留上家兄兼寄上长沙》)韦应物永泰年间罢官闲居洛阳,大历六年返回长安,后于元兴元年罢滁州刺史职,贞元四年又任苏州刺史,但又于贞元七年罢官,之后基本上过着闲散生活,这与陶渊明的人生经历颇为相似。二人一生皆在官与隐之间徘徊,但对仕途官场并没有太多的热爱与追求。再看白居易,其从政态度与陶、韦二人大不相同。初入仕途,白居易就表现出热衷政治改革的倾向,“闭门累月,揣摩当代之事,构成策目七十五门”(《策林序》),包含一系列改革政治时弊的内容。他提出“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作也”(《秦中吟》自序),也清楚表明其诗文创作的主旨。白居易一生仕途坎坷,屡遭贬谪,逐渐消磨了政治理想,写出了不少感伤诗。但其感伤与陶渊明本来无意从政的淡泊胸怀相左,其笔下的诗歌意象也是有很大区别的。虽然韦应物与陶渊明还不能说完全一致,但二人在人生的基调方面更为接近。清代施补华(1835-1890)在《岘佣说诗》中就指出二人性情相似这一点:

后人学陶,以韦公为最深,盖其襟怀澄澹,有以契之也[3]。

二、韦诗继承陶诗的全面性

关于韦应物学习陶诗,历代诗坛皆有提及。如明代何良骏云:“韦左司性情闲远,最近风雅,其恬淡之趣,亦不减陶靖节;唐人中五言有陶、谢遗韵者,独左司一人。”[4]韦应物出身仕宦门第,他曾目睹盛世繁华,又经历“安史之乱”后的衰落;曾数度出仕做官,又多次遭贬退居。单看其人生经历,便与陶公多有相似,再看其诗作特点,更显其效仿陶诗的痕迹。

(一)韦应物受陶渊明性情的影响

韦应物崇尚陶渊明自然真率的性情,清人管世铭曾云:“苏州有意学陶而得陶之性情”(《读雪山房唐诗序例》),这是准确的评价。陶渊明为人正直,其旷达不羁、淡泊名利的名节倍受称赞。《宋书·隐逸传》记载陶渊明为彭泽令时,“郡遣督邮至,县令自应束带见之。潜叹曰:‘我不为五斗米折腰向乡里小儿’,即自解绶而去”。陶渊明这种不媚上、不屈己的真率性情,在韦应物身上也有较为明显的表现。韦应物在代宗永泰元年(765)任职洛阳丞期间,因惩办不法军士而被讼,他坚持正义,誓不屈服,像陶渊明那样愤然辞官,并写下《任洛阳丞请告一首》诗云:

方凿不受圆,直木不为轮。揆材各有用,反性生苦辛。

折腰非吾事,饮水非吾贫。休告卧空馆,养病绝嚣尘。

游鱼自成族,野鸟亦有群。家园杜陵下,千岁心氛氲。

天晴嵩山高,雪后河洛春。乔木犹未芳,百草日已新。

著书复何为,当去东皋耘[注]本文所引韦应物诗句皆出自陶敏、王友胜《韦应物集校注》,中国古籍出版社1998年版,下同。。

直言其不向恶势力低头,执着与坚守自己的秉性。从这首诗中可以看出韦应物对于自由农耕生活的向往,“饮水非吾贫”,则透露出生活的窘迫。观陶渊明亦然,他在《乞食》一诗中提到自己生活的贫苦,毫不遮掩,坦然接受:

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。

主人解余意,遗赠岂虚来。谈谐终日夕,觞至辄倾杯。

情欣新知欢,言咏遂赋诗。感子漂母惠,愧我非韩才。

衔戢知何谢,冥报以相贻。

韦应物对于远离官场,亲近自然,向往隐士生活这点也与陶渊明较为接近。俩人诗作中皆表现出对于官场的不适:

一望岚峰拜还使,腰间铜印与心违。 (韦应物)

商歌非吾事,依依在耦耕。( 陶渊明)

以上诗句分别见于韦应物《紫阁东林居士叔缄赐松英丸捧对忻喜盖非尘侣之所当服辄献诗代启》与陶渊明《辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂口》。他们都认为追求名利不是自己想做的事,身在名利场只会渐渐迷失自己,回归到大自然中去才是保持自我性情的最佳方式。陶渊明说:“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归园田居》其一),“采菊东篱下,悠然见南山”(《饮酒》其五),“晨兴理荒秽,带月荷锄归”(《归园田居》其三),展现出一幅悠远娴静的田园图景,读来令人羡慕不已。韦应物笔下亦是表达出自己对于田园生活的无限向往:

谁言恋虎符,终当还旧丘。(《月晦忆去年与亲友曲水游宴》)

岂将符守恋,幸以栖心幽。(《郡中西斋》)

税况重叠,公门极熬煎。责逋甘首免,岁宴当归田。无厌守穷辙,慎为名所牵。(《答崔都水》)

(二)韦诗受陶诗的影响

陶渊明的诗歌按内容的不同大致可分为:以《归园田居》为代表的田园诗、以《形影神》三首为代表的哲理诗以及以《读山海经》为代表的幽愤诗三类。通读韦应物诗集不难发现,其诗歌的类型、风格与陶诗颇为接近。

1.田园诗

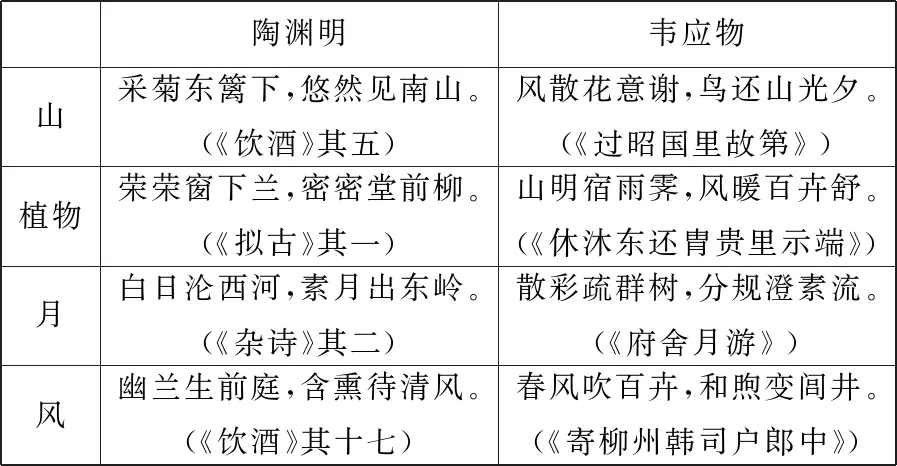

渊明的田园诗以恬淡表现出自然率真的本性,追求心境与物镜的和谐统一,如“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,又如“采菊东篱下,悠然见南山”,皆显出才高境远,正如东坡所云:“渊明诗初视若散缓,熟视有奇趣。”(惠洪《冷斋夜话》)陶诗的质实自然诗风,对韦应物诗作产生了很大影响。郎廷槐在《师友诗传录》中说:“五七言有二体,田园丘壑,当学陶、韦”,也指出了俩人在田园诗创作方面的相似性。表1是二人田园诗中常出现的意象:

表1 陶渊明和韦应物田园诗中常用的意象

可以看出,陶渊明与韦应物在描写田园景物时,一般都不会穷尽形貌,而是简单描绘出景物的大致特征。还有修饰景物的词汇,一般也都呈现出朴素、淡雅的色彩,给人一种清幽恬淡之感。

2.幽愤诗

陶渊明与韦应物都是以冲淡自然的诗风而闻名诗坛,但是他们又都有那种强烈表现激情与愤怒的诗作。陶渊明有著名的《咏荆轲》:

燕丹善养士,志在报强嬴。招集百夫良,岁暮得荆卿。

君子死知己,提剑出燕京;素骥鸣广陌,慷慨送我行。

雄发指危冠,猛气冲长缨。饮饯易水上,四座列群英。

渐离击悲筑,宋意唱高声。萧萧哀风逝,淡淡寒波生。

商音更流涕,羽奏壮士惊。心知去不归,且有后世名。

登车何时顾,飞盖入秦庭。凌厉越万里,逶迤过千城。

图穷事自至,豪主正怔营。惜哉剑术疏,奇功遂不成。

其人虽已没,千载有余情。

朱熹在《朱子语类》中说:“渊明诗,人皆说平淡,余看他自豪放,但豪放得来不觉耳。其露出本相者,是《咏荆轲》一篇。平淡底人如何说得这样言语出来。”[5]确如朱熹所言,陶渊明的这首诗写得悲壮、豪迈,借叹息荆轲未能立成奇功,感慨自己没有机会建功立业,并将自己无奈、悲愤的情感展现得淋漓尽致。无独有偶,韦应物也有一篇类似的《睢阳感怀》:

豺虎犯天纲,升平无内备。长驱阴山卒,略践三河地。

张侯本忠烈,济世有深智。坚壁梁宋间,远筹吴楚利。

穷年方绝输,邻援皆携贰。使者哭其庭,救兵终不至。

重围虽可越,藩翰谅难弃。饥喉待危巢,悬命中路坠。

甘从锋刃毙,莫夺坚贞志。宿将降贼庭,儒生独全义。

空城唯白骨,同往无贱贵。哀哉岂独今,千载当歔欷。

韦应物在诗中将时代动乱、敌军进犯、生活永无安宁之日的痛恨和无奈之感,以畅快淋漓的方式倾泻而出,跌宕起伏,撼人心魂。此诗抒情的动人效果,与陶渊明《咏荆轲》不相上下。正如明人袁宏道指出的那样:“苏州睢阳、柴桑三良、荆轲,皆案中眼目,淡寂未免无雄心。”[6]

3.哲理诗

陶渊明与韦应物的哲理诗在各自诗作总数中比例并不多。陶诗中最为著名的便是《形影神》三首,全诗采用寓言的形式,以形、影、神作为诗人的分身,以三者对话的形式,展现哲学史上一直被人关注的生死问题,可谓奇思妙想。如《神释》中说:“人为三才中,岂不以我故?”说明神为形体之主的道理,简明有力。“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑”四句,气势开阔,直抒胸臆,音调高朗,掷地可作金石之声,故陈祚明评诗曰:“如此理语,矫健不同宋人,公固从汉调中脱化而出,作理语必琢令健,乃不卑。”(《采菽堂古诗选》)

对于韦应物,唐皎然赞其为“应怜禅家子,林下寂无营。迹隳世上华,心得道中精。脱略文字累,免为外物缨”[7]。看得出来,对其佛学修养评价颇高。总体来看,韦应物诗作颇多哲理意味,尤其是富含禅意。他在诗中常以闲适随意的禅悦之心,表达随缘任化的人生态度。如《善福寺精舍示诸生》:

心绝去来缘,迹顺人间事。出处似殊致,喧静两皆禅。

方以玄默处,岂为名迹侵。法妙不知归,独此抱冲襟。

在此诗中,韦应物没有刻意追求绝对的空寂,给人以轻松闲淡之感,细味其宗旨,相当接近陶渊明那种心境与自然暗合的观照人生的境界。

《四库全书总目》称韦应物“源出于陶,而熔化于三谢,故真而不朴,华而不绮”,清代论诗者也常常提到“学陶,当从韦、柳”入,可见清诗坛普遍认为韦应物是最得陶意的中唐诗人,正如鲁久皋所说,“(韦应物)其诗专师陶公”(《诗学源流考》)。韦应物学陶,既学陶之性情,又学陶之作诗,可谓中唐诗坛真正意义上的陶诗继承者。

三、白诗对陶诗的发展

唐代诗人中,白居易可以说是最重视陶渊明的诗人,他在诗作中多次表达出对于陶诗的仰慕。如“数峰太白雪,一卷陶潜诗。人心各自是,我是良在兹”(《官舍小庭闲望》),“尝闻陶潜语,心远地自偏”(《酬吴七见寄》),“应须学取陶彭泽,但委心形任去留”(《足疾》)。白居易还作《效陶潜体诗三十六首》,用陶诗格调,吟咏自己的心事和情趣。由于陶、白诗作在叙写日常生活和语言浅近自然等方面存在不少相似之处,后代论诗者常将二人相提并论。如元好问说:“陶渊明,晋之白乐天。”清人赵翼也说:“香山诗恬淡闲适之趣,多得之于陶、韦……晚年自适其适,但道其意所欲言,无一雕饰,实得力于二公耳。”[8]1178

赵翼《瓯北诗话》把白居易诗作分为三类:“香山诗凡数次订辑,其《长庆集》经元微之编次者,分讽喻、闲适、感伤三类。”[8]1173先不说讽喻诗,但看其闲适诗中一部分描写山水田园和写景小诗,与陶诗一样具有冲淡恬适的意境风格。如“晚出看田亩,闲行傍村落。累累绕场稼,啧啧群飞雁”(《观稼》),寥寥数笔,勾勒出一幅农村怡乐安适的生活场面,气氛平淡而有渺远思致。在人格性情方面,白居易同样仰慕陶公,往往在其身上找寻精神归宿。他曾自称“异世陶元亮”(《醉中得上都亲友书咏而报之》),并在《效陶潜体诗三十六首》序中直言自己“素慕陶渊明为人”,足可见白居易对陶渊明诗的真心推崇。

白居易虽仰慕和效法陶诗,但他与陶渊明有着不同的个人性情及人生之路,这决定了他没必要也不可能成为第二个诗人陶渊明。白居易的诗作表现出与陶诗卓然不同的风格旨趣,在中国文学史上是独辟蹊径、自成一派的,白诗与陶诗的区别主要表现在以下三个方面。

1.理想化。陶渊明的人生大多追求的是顺应自然、返璞归真,所以他的诗歌中没有叙写重大的题材和事件,大都是一些平常普通的事物和景物。在他笔下,田园风光、农事劳作、鸡鸣狗叫的村居情趣都富有诗情画意。陶渊明诗歌中的所有场景都不是诗人幻想出来的,而是他亲历过的真实的田园生活,所有诗歌里流露出的情感是诗人发自内心的喜爱,令读者读后心向往之。如“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”。宁静的村居生活场景,令人神往。“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。”乡村生活的耕作时光,同样令人怡然自得。陶渊明将这些自然景物诗意化,在最普通、最真实的田园生活中度过悠然闲散的隐居生活。在其笔下,居家、饮酒、读书、弹琴、采菊、交友,甚至耕作都成为平凡而又真切的诗作场景,写透了闲散乡居生活的乐趣。反观白居易诗作却有不同,他在平淡自然的风格和具有冲淡恬静的意境方面与陶渊明基本上一脉相承,他也数次表白羡慕归隐田园的淳朴生活。

儒家入世精神一直影响着白居易,加之唐代社会功名利禄、世俗享乐风气的催化,白居易始终不曾像陶渊明那样真正地归隐躬耕。白居易诗作大多是在倾诉自己对于山林田园的向往之情,侧重从观赏的角度下笔描写。如《湖亭晚望残水》:

湖上秋泬寥,湖边晚萧瑟。登亭望湖水,水缩湖底出。

清渟得早霜,明灭浮残日。流注随地势,洼坳无定质。

泓澄白龙卧,宛转青蛇屈。破镜折剑头,光芒又非一。

久为山水客,见尽幽奇物。及来湖亭望,此状难谈悉。

乃知天地间,胜事殊未毕。

全诗采用移步换景的手法,不停变换欣赏视角,描绘出湖水、早霜与残日的不同风貌,在诗末又发表议论,以议论来强化自己的感情。“久为山水客”,一个“客”字,形象表明诗人对山水风貌的羡慕却又不能真正融入其中的遗憾与向往。相似的诗作还有《游悟真寺诗一百三十韵》《秋日怀杓直》等。总之相较陶诗真正抒写的田园之乐,白诗还是缺少一种闲适的自得,却添加了一份美好的向往。

2.世俗化。中唐诗风的趋于世俗化有其背景变迁的原因,有学者曾指出中唐诗人与盛唐诗人的区别:“盛唐人希慕富贵,有富贵必可得地自信,且有蔑视富贵的气度,所以他们之于富贵,是以浪漫的态度处之。中唐人则把富贵从理想的顶端拉到地上,落实为现实的具体的生活目标,成为世俗功利化的认真实践。”[9]在这样的背景下,白居易的诗作就自然趋向“尚俗”。陶渊明《饮酒》诗表现出与世俗格格不入的孤傲精神,其“不为五斗米折腰”的倔强个性给诗人带来了人生命运的巨变。相比之下,白居易诗中这种孤傲个性却少有表现,如其《效陶潜体诗三十六首》,完全模仿陶渊明的《饮酒》诗,但白居易诗中表达的不是与世俗的格格不入,而是醉酒后与世俗的融洽之态。如第十二首:

先生去已久,纸墨有遗文。

篇篇劝我饮,此外无所云。

我从老大来,窃慕其为人。

其他不可及,且效醉昏昏。

全诗突出了对陶诗的仰慕之情,但又认识到陶诗境界自己不能企及,结局只能以“醉昏昏”来面对世俗。白居易对世俗是可以接受和兼容的,饮酒带给他的不是对世俗生活的反抗,而是带来安逸以及对自己生活安闲的肯定。陶诗以归隐开拓田园来对抗仕途的压抑人性,而白诗则尽力渲染世俗的享乐乐趣。朱熹曾这样评价过白居易:“乐天,人多说其清高,其实爱官职。诗中凡及富贵处,皆说得口津津地涎出。”[10]陶渊明是真正能远离世俗、淡泊名利的归隐者,所以其诗中表现出更多的是世外桃源般的超脱生活;而白居易本身依存于现实体制中,他并没有脱离仕宦阶层,所以其诗作中更多表现的是贴近仕宦阶层世俗生活的一面。总之,陶、白二人的诗作风格都显得自然朴素,但还是有着明显区别,一种是陶诗般的归真淳朴,另一种是白诗般的自然通俗。

3.琐碎化。读陶渊明的诗,不难发现他的诗中大部分出现的景物都是笼统的、大范围的,如“树”“云”“鸟”“乡邻”“酒”等,这些具体的景观事物,与他生活的环境息息相关。白居易的不少写景佳作,其中涉及的景物大多是“小溪”“小池”“小斋”等关于个人生活空间的意象。此外,他的闲适诗中也有大量描写日常生活和突出个人感受的诗作。如《白发》《首夏病间》《叹发落》等诗篇,更多的是偏向于自我观察,体现出了强烈的个人色彩。白居易的人生后期仕途比较坦荡,生活安稳,没有波澜起伏,赋诗成为他的一种生活习惯。他习惯于把自己生活中一些琐碎细小的事情记录下来,从各地的风土人情到自己的日常生活,从身边的琐事到内心的感受,事无巨细。与陶渊明田园诗相比,他所描绘的对象更加细致化,更加琐碎化,正如潘德舆所说,陶渊明之诗为“达人天机”,白居易之诗为“家人琐语”[8]2013。

需要注意的是,白居易对诗歌内容的细致化,他的诗歌创作方法便与陶渊明平淡白描式的方式不甚相同。前文已提到,韦应物与陶渊明诗作写景往往是简要素描,而白居易则突出对景物细节的细密描绘。如白居易《效陶潜体诗三十六首》中的第四首写道:“开瓶泻罇中,玉液黄金脂。持玩既可悦,欢尝有余滋”,细致描摹出美酒的情状,恍如眼前,栩栩如生;第九首描写自己的居住环境:“居处安且闲。榆柳百余树,茅茨十数间。寒负檐下日,热濯涧底泉。日出犹未起,日入已入眠。时倾一壶酒,坐望东南山。”细数自己生活的一切,就连具体的数字也不会错过,进而渲染和强调隐逸生活的自适与自足。

四、结论

综上所述,韦应物、白居易这两位中唐诗人中的佼佼者,对陶渊明诗歌传统都倾心学习,但其感悟还是有深浅之别。相比之下,韦应物对陶诗的感悟更深,其效仿陶诗更为彻底,继承陶诗精神也更为深刻。白居易将陶渊明作为自己人生的导师,学习其个性精神与诗文创作功夫颇深,但其诗作更多的还是遵循自身的性格特点,用以表现自己的个性和诗才。所以总体而论,中唐诗人中谁是“继陶”的正宗,笔者还是认为“以韦继陶”的说法较为合理,更具有说服性。

(上海师范大学硕士研究生周晓璇参与本文部分内容的撰写)