黄河下游宽河道“补短板、强监管”途径探讨——黄河下游宽河道系统治理论证

(河南黄河河务局,河南 郑州 450003)

黄河是我国第二大河,以水少、沙多、水沙关系不平衡成为世界上最复杂难治的河流之一,也以下游宽河道内居住着180余万人区别于世界所有江河。黄河下游宽河道行洪、蓄洪、沉沙及滩区居民生存的双重功能和属性使其治理方略受到人们的特别关注。黄委总结借鉴历史治河经验,结合黄河实际提出了“稳定主槽、调水调沙、宽河固堤、政策补偿”的下游治理方略。但在具体实施上仍有一些不同认识和意见,本文对相关问题进行初步探索。

1 黄河下游宽河道基本概况

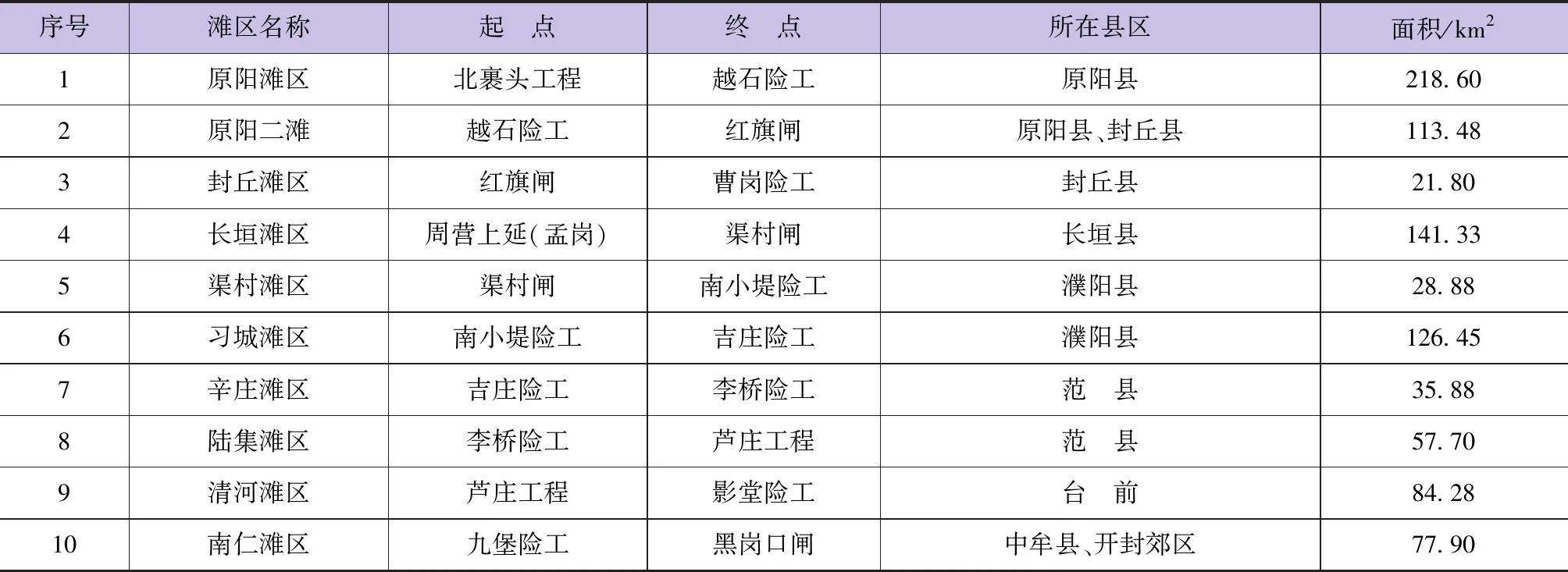

黄河下游宽河道起于郑州京广铁桥,止于陶城铺,全长372km。两岸大堤堤距一般为5~10km,最宽处达20多km,河道比降2.65~1.15,为防止洪水冲决堤防,自下而上进行系统河道整治,减小了河势游荡,稳定了河槽;河道内滩区面积广阔,土地面积约为2200~2600km2,耕地约209.3万亩,居住人口108万;滩区由河道、大堤、险工所分割,形成很多自然滩(见图1),滩面宽0.5~8.0km不等。其中,面积大于100km2的有6个,面积在50~100km2的有3个,20~50km2的有8个,30km2以下的有几十个。黄河下游典型滩区基本情况详见表1及图1~图3。

图1 黄河下游宽滩区典型滩区分布

表1 黄河下游宽河段典型滩区统计

续表

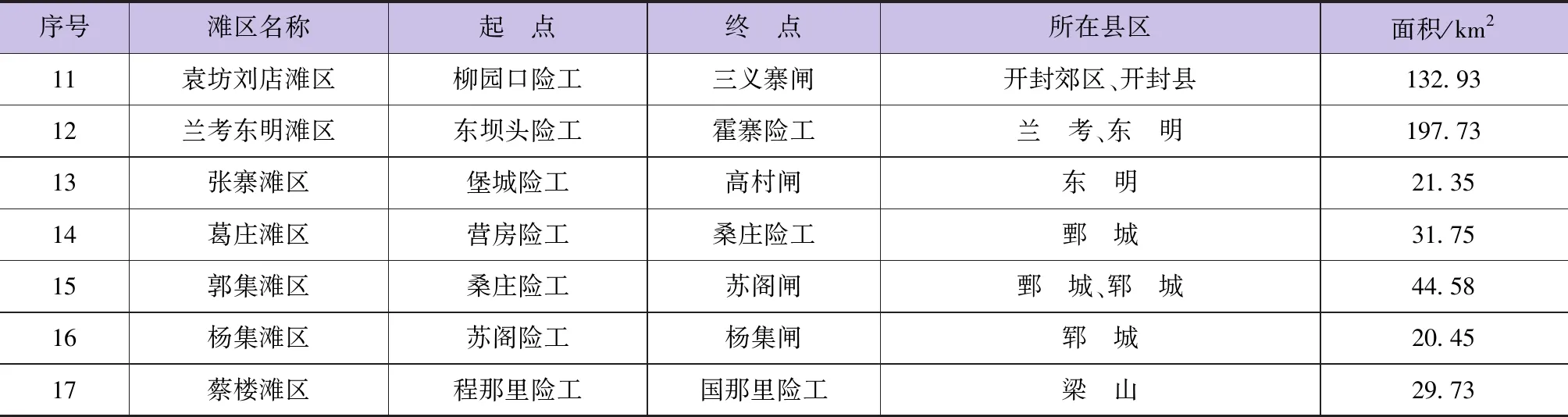

图2 兰考东明南滩行洪滞洪沉沙区平面布置

滩区受洪水淹没影响,经济发展、基本建设严重落后,表现在基本设施贫乏,财产安全没有保障,滩区经济主要为农业,无工业,经济发展缓慢,群众贫穷落后,是河南乃至全国的贫困村镇,亟待扶持与改变。同时,东坝头至陶城铺河段主槽淤积严重,滩唇高于滩面更高于临黄堤根,滩面横比降1/2000~1/3000,形成了“槽高滩低堤根洼”的地势,“二级悬河”形势严峻,堤河发育,小水大灾,是黄河滩区受灾频繁、灾情较重的地区。

2 黄河下游宽河道治理短板分析

人民治黄以来,党和国家对黄河治理非常重视,在干支流上修建了龙羊峡、小浪底、陆浑和故县等水库;在先后4次加高培厚黄河大堤的基础上又进行了标准化堤防建设,加之自下而上的系统河道整治,稳定了河槽,为保证黄淮海大平原防洪安全提供了坚强保障。但随着社会的不断发展和进步,黄河下游宽河道治理的主要矛盾已经发生深刻变化,滩区防洪薄弱问题常态化、显性化与滩区发展及脱贫致富成为当今宽河道治理的主要矛盾和矛盾的主要方面。滩区因缺乏必要的防洪、避洪设施而造成洪水淹没长期化,并伴有突发性、反复性、不确定性等特点,对滩区群众生命财产安全和经济发展具有直接和重大威胁。据不完全统计,1949年以来滩区遭受不同程度的洪水漫滩20余次,累计受灾人口490.64万人次,受灾村庄5777个次,受淹耕地1860.8万亩。

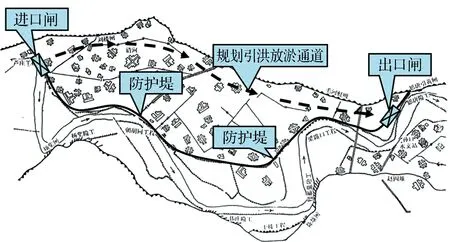

图3 台前清河滩行洪滞洪沉沙区平面布置

同时,受黄河水资源开发利用和调控力度空前加大,以及上中游水土保持效果显著的影响,进入黄河下游宽河道的水沙条件发生颠覆性变化,大、中洪水出现概率大幅度降低,泥沙数量减少,河槽向窄深发展。滩区群众为脱贫致富、发展经济,与河争地情况严重,一方面滩区群众沿水边耕种,自发修筑滩区生产堤;另一方面,一些社会团体或组织在滩区违章种植片林,在排洪河槽内修建阻水建筑物,进行非法采砂、堆砂和滩岸防护,严重影响和干扰河道的防洪安全和正常管理秩序,成为宽河道治理的焦点问题,是黄河下游河道“清四乱”的重点与难点河段。

3 黄河下游宽河道补短板、强监管方案设计

认真学习和践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针,准确把握当前水利改革发展所处的历史方位,清醒认识我国治水主要矛盾的深刻变化,根据水利部当前和今后一个时期“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调,按照黄委“规范管理,加快发展”的工作要求,加快转变黄河下游宽河道治理思路和方式,通过修建滩区防护堤和滩区避水镇台、沿河交通道路,补黄河下游宽河道系统治理工程短板;通过实行滩区分区管理、运行,进行滩区种植结构调整、“清四乱”、防洪影响评价等,调整、纠正、约束人的错误行为,实现黄河下游宽河道强监管的目标。

3.1 黄河下游宽河道功能区划分

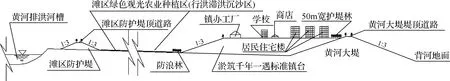

黄河下游宽河道作为黄河防洪重要河段,河道内滩区既是黄河下游行洪、蓄洪、沉沙的天然场所,又是滩区108万人繁衍生息的地方,不同区域对应不同洪水,发挥着不同的功能属性,从区域功能最大化、人水和谐及系统治理、两手发力的科学治理思路出发,黄河下游宽河道进行功能区划分具有天然的河道形态和良好基础条件:以现行河道整治治导线为基础,根据不同河段的实际情况,在治导线及其两侧划出2.0~3.0km宽的河槽作为主行洪区;在主行洪区以外的宽大滩区划出17个行洪滞洪沉沙区(详见表1和图1~图3),面积1384.82km2,占滩区总面积的63%,人口90.7万,占滩区人口的84%。行洪滞洪沉沙区内设置滩区群众合作办厂和居住生活区,以及群众从事土地耕作种植区(详见图4)。

图4 黄河下游宽河道功能区划分示意图

3.2 黄河下游宽河道系统治理工程补短板设计

主行洪区和行洪滞洪沉沙区以滩区防护堤为界,滩区防护堤修建以现有河道整治工程为节点,以生产堤为基础,通过生产堤堤线调整和堤身加宽加高改造,建成保证排洪河宽2.0~3.0km、8000~10000m3/s(东坝头以上为10000m3/s,东坝头以下为8000m3/s)10年一遇洪水标准、顶宽15m的滩区防洪堤,并在滩区防洪堤适当部位规划建设进、出水工程(涵闸、溢流堰或预留口门),保证遇超标准洪水或高含沙洪水进行滩区调水调沙时,滩区进出水足量、可控;同时,进一步完善现有河道整治工程体系,进行局部河段畸形河势治理建设以及滩区防护堤堤顶硬化,提高河势变化的控制能力和工程管护的快速应变能力。

选择行洪滞洪沉沙区内黄河大堤临河侧适宜部位淤筑千年一遇防洪标准、安置人口不少于8000人的移民镇台,通过移民建镇将区内村庄和居民有计划地迁至移民镇台进行安置,并根据各区域滩区种植结构调整情况和居民意愿,配套建设必要的镇办企业、商店,以及学校和医院等,解决滩区居民生命财产受黄河洪水漫滩淹没威胁问题;进行行洪滞洪沉沙区内交通路网规划和农田水利灌溉、引洪放淤流路、设施规划,进行区内交通和水利工程建设,改善河道防洪工程防汛抢险、管理和滩区群众耕作交通条件,以及滩区调水调沙、引洪放淤和农业生产途径,促进滩区行洪滞洪沉沙功能发挥和滩区群众脱贫致富,详见图2~图4。

3.3 黄河下游宽河道强监管方案设计

根据黄河下游宽河道系统治理工程设计思想,各功能区运用方式为:当花园口站出现10000m3/s以上洪水时,打开所有行洪滞洪沉沙区实行全断面行洪,确保大堤安全;当花园口站出现8000~10000m3/s洪水或小水大沙时,根据洪水历时和总量大小进行进滩洪水调度和滩区调水调沙,有计划地开放部分行洪滞洪沉沙区,引洪淤滩、滞蓄洪水,同时尽可能减少滩区淹没损失;在出现8000m3/s标准以下的低含沙洪水时,关闭所有行洪滞洪沉沙区,减免滩区淹没损失,同时集中水流、束水攻沙,塑造尽可能大的主槽断面;在出现8000m3/s标准以下高含沙洪水时,利用放淤通道开闸放淤,以求最佳的滩区淤积、河槽减淤效果,进行“二级悬河”治理和滩区土壤改良,同时进行运用滩区的淹没沉沙补偿。

为充分发挥黄河下游宽河道各功能区效能,各区必须实行不同的管理方式和监管方案:主行洪区清除一切行洪障碍,严格按照行洪河道红线管理,“清四乱”确保行洪畅通;滩区居民安置区严格居民生活和企业污水排放管理,以及黄河大堤、移民镇台安全管理,保证污水不排入黄河和大堤、镇台防洪功能不降低;行洪滞洪沉沙区内按国家滞洪区管理相关规定进行种植结构调整和建筑物防洪影响许可管理,保障区域生产和建设秩序,在保证遇设计洪水能顺利分洪或引洪放淤的同时,还要保证区内进滩洪水通道顺畅和泥沙按规划区域淤得住、清水排得出,满足区内行洪、滞洪和沉沙要求。

4 黄河下游宽河道补短板、强监管优越性分析

为处置进入黄河下游的巨量泥沙,减缓河道淤积抬高速率,保证下游窄河道排洪安全,以及给河势游荡足够空间,保证河南黄河防洪安全,黄河下游上段采用了“宽河固堤”方略,在修筑堤防初期将大量群众圈在了两岸大堤之间的河道内。在滩区居住了几百年的群众受黄河洪水流量悬殊、历时短和河势游荡等影响,为追求自身生存和发展,在没有明显界定滩区和排洪河槽参照物的年代,盲目地在水边耕种、修筑生产堤,这种传统意识一直延续至今。尤其是最近20余年黄河下游没有发生大中洪水、河槽向窄深发展的情况下,滩区群众种树和修建生产堤更是延伸到了排洪河槽、水边,给黄河防洪和河道治理带来很大困扰。现虽在河道地形图上标识了排洪河槽的界限,也有河道管理的相关法律法规,但此种行为仍给河道管理人员在广阔的河道滩区严格河道巡查和监管制造了很大困难。因此,必须将“稳定主槽、调水调沙、宽河固堤、政策补偿”的下游治理方略落到实处。

a.将星罗棋布在黄河滩区的众多村庄和群众搬迁至千年一遇标准的移民镇台上,行洪滞洪沉沙区内不再有孤立的村庄和围村树林,避免了农村劳力外出务工带来的漫滩洪水期老、弱、病、残、孕、幼滩区迁安救护问题,极大地降低了滩区滞洪迁安难度和工作量,保证了滩区群众的生命财产安全,降低了滩区滞洪沉沙运用的阻力和难度;滩区仅仅保留绿色观光农业种植和农田交通、水利配套设施等,符合洪水漫滩水沙交换规律和要求,在很大程度上减少了滩区淹没运用损失;同时也打开了滩区行洪通道、扩大了滩区行洪能力。

b.一定程度上吸取了窄河治理和水库调水调沙的优势和经验,在发生中小洪水时有利于集中水流束水攻沙,塑造、维持较为稳定的中水河槽,使更多的泥沙排泄入海;在发生中常洪水或高含沙洪水时,可以配合干支流水库调水调沙,有计划地进行行洪滞洪沉沙区分洪运用或引洪淤滩,保证行洪滞洪沉沙区在黄河花园口发生10000m3/s及以下洪水时,不过多地淹没滩区,一定程度上减免区内作物淹没损失,同时改善断面淤积形态,缓解“二级悬河”的不利形势。以“96·8”洪水为例,经过合理调度孙口站3000m3/s以上洪水,其历时可由自然的184h延长到292h,这在一定程度上可以说是滩区调水调沙的另一种形式的运用。

c.维持了现有的宽河格局,出现极端大洪水时不减少过洪面积,不减少淤沙空间,有利于防洪安全;在出现大中洪水时,行洪滞洪沉沙区可以有计划地分洪运用,比自然漫滩削峰、沉沙作用更为显著,可以有效地减轻以下河段的防洪压力。

d.有利于加强河道监管。以滩区生产堤、河道整治工程为明显边界进行排洪河槽界定和滩区交通道路改善,并以此为抓手,将排洪的主要通道标志真正地从图上落实到实际河道监管中,进一步明确河道强监管的范围、对象和内容,有助于调整滩区群众沿水边农业耕作和开发的传统思想,便于河槽内严格执行国家、省河道管理条例和“清四乱”,使塑造河槽、清除一切行洪障碍、行滞洪沉沙区土地耕作真正成为滩区群众的刚性约束。

e.有利于滩区群众脱贫致富和社会安定。以滩区村庄和群众集中迁建为契机,进行滩区移民建镇和经济、种植结构双调整,有助于滩区人才、劳动力优化组合和土地流转、变性,吸引优秀人才及企业到群众安置区创业,促进滩区土地集约化经营,进行对比优化,最终优选体型作为沙千水库大坝坝型。优化后大坝体型由重力拱坝体型变为中厚拱坝坝型,应力及结构稳定性得到优化改善,且坝体方量节省约8300m3,取得了较为可观的经济效益。发展滩区经济,促进滩区群众奔小康和社会稳定,这符合沿黄政府及滩区群众“大水保安全、小水保生产”的强烈愿望。

f.有利于政策补偿的顺利实施。滩区功能划分后,划为行洪滞洪沉沙区的滩区执行现有滞洪区政策,分洪沉沙运用后按蓄滞洪区政策进行农作物淹没补偿;划为排洪河槽的滩区严格执行现有国家、省河道管理条例。无须制定专门针对黄河滩区、河槽管理的新政策,功能区界限清晰可控,管理政策、条例明确落实,可避免由此引起的诸多矛盾。

5 结论和建议

人多地少是我国的基本国情。黄河下游宽河道大片土地作为“人水共用空间”,是一种可以永续利用的宝贵资源,也是人水和谐共处的焦点和重点。在黄河下游宽河道功能分区治理工程中开展补短板和强监管,可以实现全局利益和局部利益、长远利益和当前利益的和谐统一,有效保证黄河防洪安全,支持滩区经济可持续发展。为此建议由河道管理部门牵头,沿黄地方政府相关部门深入参与,尽早制定“黄河下游宽河道治理补短板工程建设规划”,并由国家部委批复、沿黄各级政府发布,为黄河下游宽河道系统治理和强监管提供支撑和抓手。