吞咽功能训练对脑卒中患者吞咽功能障碍的疗效分析

王亚东,张涛

近年来,随着社会老龄化的加剧,脑卒中发病率呈逐年上升趋势。吞咽功能障碍是脑卒中患者典型症状之一,可引起误吸、呛咳等,进而出现吸入性肺炎、营养不良等一系列并发症[1]。有关研究表明,吞咽功能训练能显著提高坏死脑细胞的可塑性或修复增殖能力,有效防止口腔及咽部肌群的废用性萎缩[2]。本文主要研究吞咽功能训练对脑卒中患者吞咽功能障碍的疗效分析,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2015年12月1日至2017年12月31日我院康复科收住的脑卒中吞咽功能障碍患者156例,纳入标准:年龄40~75岁;意识清楚,且采用洼田饮水实验证实存在吞咽障碍,评级为Ⅰ~Ⅴ级;头颅CT或MRI明确为脑出血(出血量<20 mL)或脑梗死;患者或家属均签署知情同意书。排除标准:精神障碍,无法配合吞咽功能训练;中枢神经系统感染、脑肿瘤、脑脓肿等;合并心、肝、肾等脏器功能不全等。全部患者随机分为2组各78例:①对照组,男42例,女36例;平均年龄(64.76±9.14)岁;平均病程(12.9±4.5)d;脑梗死49例,脑出血29例;②试验组,男40例,女38例;平均年龄(63.98±9.21)岁;平均病程(11.6±5.3)d;脑梗死51例,脑出血27例。2组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究由我院医学伦理会审批通过。

1.2 方法

2组均给予一般对症治疗,如吸氧、营养脑细胞、抗氧自由基治疗等,并宣传吞咽功能障碍相关知识、注意事项及防范措施等。试验组另给予专业吞咽功能训练,分为直接吞咽训练和间接吞咽训练,均为45 min/次,1次/d,连续治疗4周。

1.2.1 直接吞咽训练 患者进食期间取半坐位,向健侧稍倾斜,保持头颈部向前弯曲,增强舌骨与舌肌的张力,喉上抬,确保安全进食至食管,食物以流质或半流质为主,以8~10 mL为最佳,流质食物可酌情加凝固粉等,根据病情恢复状况可逐渐过渡至普食。

1.2.2 间接吞咽训练 ①深呼吸训练:指导患者深吸气,屏住呼吸5 s,再次咳嗽,然后深呼气。②空吞咽、咽部冷刺激训练:患者空腹情况下或进餐2 h后用冷棉签蘸少许灭菌用水对患者软腭、咽喉壁、软愕、咽腭弓、舌根依次进行刺激,持续约5 min后指导患者做3次空吞咽动作。③发音训练:最初以单个字开始,指导患者延长发音时间,后渐过渡至单词、短句、长句等。④舌肌、咀嚼肌功能训练:嘱患者坐位或半卧位且张口状态,并对患者双侧咀嚼肌进行按摩,指导患者做撅嘴、鼓腮等动作。并按摩患者口唇、软腭等部位,嘱做伸舌运动使舌体处于外伸状态,并做上、下、左、右动作,嘱做磨牙动作。⑤侧方吞咽法:嘱患者头部向健侧稍倾斜,食团在重力作用下移向健侧,与此同时,该侧梨状窝变窄致使挤出残留物,使梨状窝变浅,此时咽部可产生高效蠕动式运动而去除残留物。该训练每次20 min,每天2次。⑥点头样吞咽:嘱进食后前屈及后仰其颈部,并在前屈同时完成吞咽动作,有利于清理咽部残留食物。⑦门得尔松手法:喉部上抬不能者,指导患者憋气,用舌部顶住硬腭,做空吞咽,嘱其中指、食指置于甲状软骨及环状软骨上方,并感受到喉上抬;喉上抬不能者,可按摩颈部,上抬咽喉部,以增强吞咽功能[3]。⑧Masako吞咽法:嘱患者轻咬舌头后吞口水动作,以此反复锻炼可增强舌根后缩力量。

1.3 观察指标

治疗4周后比较2组洼田饮水试验结果,分为Ⅰ~Ⅴ级,级别越高,吞咽功能障碍越重。比较2组标准吞咽功能评价量表(Standardized Swallowing Assessment,SSA)评分,分值为17~46分,评分越高表明吞咽功能障碍越重[4]。比较2组吞咽障碍特异性生存质量量表(Swallowing-Related Quality of Life,SWAL-QOL)评分,最低分为44分,最高分为220分,评分越高表示吞咽功能越佳,生活质量越好[5]。采用X线透视吞咽试验(video fluoroscopic swallowing study,VFSS)对患者治疗前、后吞咽功能进行分析,根据造影剂吞咽情况给予1~10分,评分越低说明吞咽功能越差[6]。比较2组生存质量测定量表(Quality of Life-BREF,QOL-BREF)实施治疗前后生存质量评估,分数越高表示生存质量越高[7]。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0软件分析数据,计量资料以(均数±标准差)表示,独立样本t检验;计数资料以率或构成比表示,χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

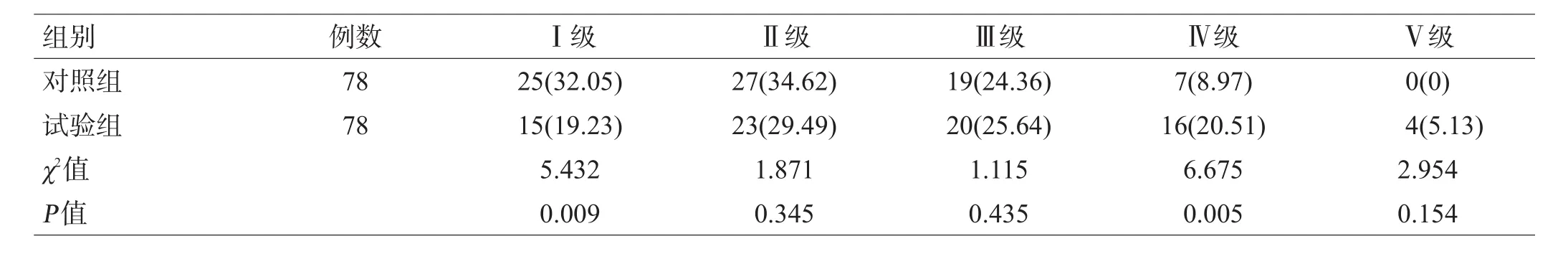

2.1 2组洼田饮水试验结果比较

试验组患者Ⅰ级比例明显高于对照组,有显著性差异(χ2=5.432,P=0.009);试验组Ⅳ级比例明显低于对照组,有显著性差异(χ2=6.675,P=0.005);2组Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅴ级比例差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组洼田饮水试验结果比较[例(%)]

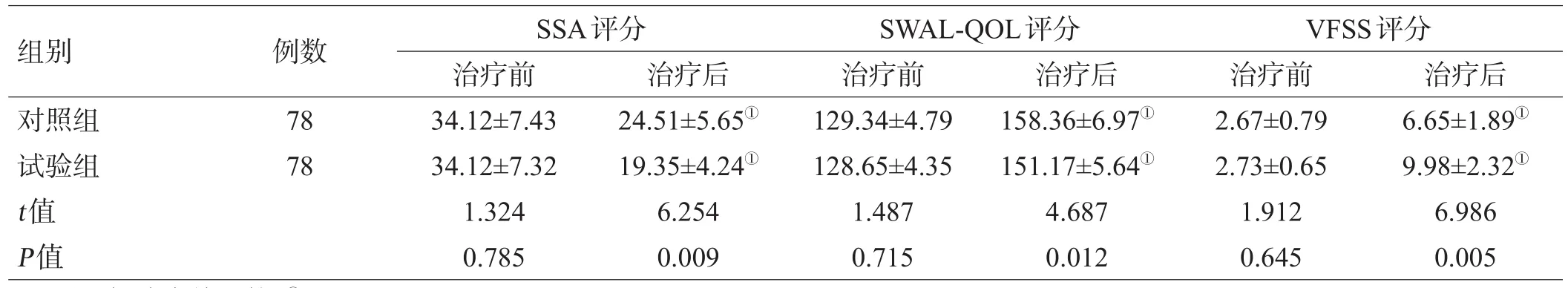

2.2 2组SSA评分、SWAL-QOL评分与VFSS评分比较

2组治疗前SSA评分、SWAL-QOL评分与VFSS评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);2组治疗后SSA评分、SWAL-QOL评分与VFSS评分均有所改善,且试验组改善程度明显优于对照组(P<0.05或P<0.01),见表2。

表2 2组SSA、SWAL-QOL、VFSS评分比较(分,x±s)

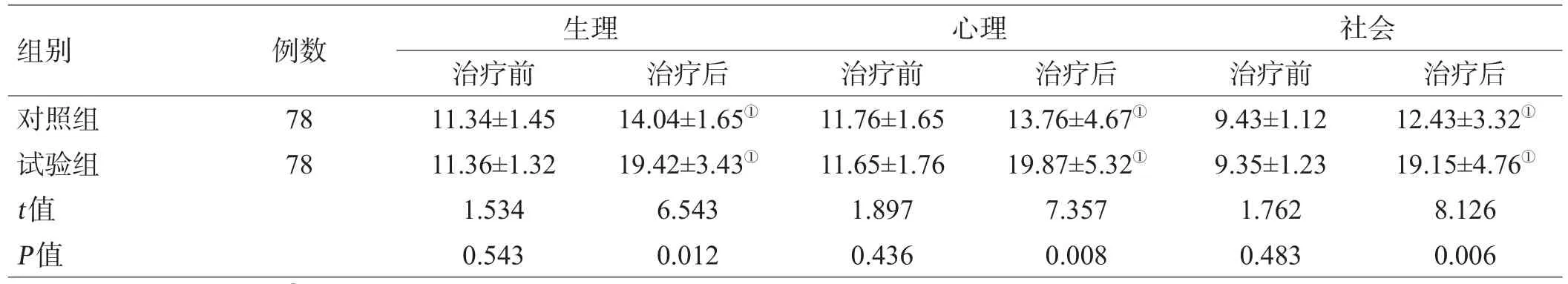

2.3 2组QOL-BREF生存质量评分比较

治疗前,2组生理、心理及社会生存质量评分差异均无统计学意义;治疗后,试验组的生理、心理及社会生存质量评分均明显优于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组QOL-BREF生存质量评分比较(分,x±s)

3 讨论

部分脑卒中患者可出现吞咽功能障碍,从而导致呛咳、误吸等,随着病程进展可以并发吸入性肺炎、脱水、营养不良、支气管痉挛或气道梗阻等,严重时可窒息死亡,因此在某种程度上极大地影响患者的生命健康[8]。

脑卒中后出现吞咽功能障碍主要由两种机制组成,即真性球麻痹与假性球麻痹,真性球麻痹由下运动神经元受损所致;而假性球麻痹最常见且多见于急性脑梗死患者,因双侧皮质延髓束受损所致[9]。患者一般表现为舌随意性运动减弱、舌运动开始时间延缓,致使吞咽相关肌肉协调性减弱,最终发生吸入性肺炎,严重时可出现窒息直接威胁患者生命安全。张大伟等[10]研究表明,早期吞咽功能康复训练可刺激运动神经元、病灶周围神经末稍之间形成新的传导通路,重新建立神经反馈通路,另外早期吞咽功能训练还可对中枢神经系统进行刺激,促使神经网络重组与侧支形成,达到扩大皮质运动区的目的。大量临床研究证实,神经功能重组尤其是早期训练运动,可有效提高脑组织可塑性,降低咬肌、咽喉肌群废用性萎缩发生风险。本文发现,试验组的洼田饮水试验Ⅰ级比例明显高于对照组(P<0.01),Ⅳ级比例明显低于对照组(P<0.01),说明吞咽功能康复训练可显著改善患者吞咽功能,可能原因在于:本研究中吞咽功能训练主要包括直接进食训练与间接吞咽训练,其中后者有深呼吸训练、咽部冷刺激、空吞咽训练、发音训练、舌肌、咀嚼肌功能训练、门得尔松手法等,以上康复训练可刺激大脑运动神经元与病灶周边神经末稍形成传导通路,恢复神经元功能、重建反馈传导通路,通过神经-肌肉接头增强舌肌、咀嚼肌、咽喉部各肌群收缩,从而更加灵活、协调地传导中枢神经系统的反射刺激,促使神经元重组与侧支建立[11]。大量研究证实,早期康复训练运动有助于提高脑组织可塑性,降低咬肌、咽喉肌群废用性萎缩等[12]。研究证实,SSA评分作为吞咽功能障碍的常见筛查工具,具有良好的敏感性及特异性[13,14]。SWAL-QOL评分最低分44分,最高分220分,评分越高表示吞咽功能越佳,生活质量越高[15]。VFSS评分是通过影像学手段评估吞咽功能障碍的一类筛选方法,该评分方式优点在于能对舌、咽部、软腭等运动功能及吞咽过程进行动态观察,以明确吞咽障碍的程度、部位及代偿能力等[16]。本研究亦发现,2组治疗后SSA评分、SWAL-QOL评分、VFSS评分、QOL-BREF生活质量评分均有所改善,且试验组改善程度明显优于对照组(P<0.05或P<0.01)。这说明早期吞咽功能康复训练可显著改善患者舌、咽部、软腭等运动功能,提高患者生活质量等,与高婧慧等[17]研究结果一致。

综上所述,脑卒中患者行早期吞咽功能训练可显著改善其舌、咽部、软腭等运动及吞咽功能,提高患者生活质量,改善其预后,值得临床推广。