正中神经体感诱发电位与亚急性脑梗死预后的相关性研究

汪慧,陈云,李平,付斌,郭珍立

目前,脑梗死发病率越来越高,其高致残率严重阻碍患者重归社会生活。因此,积极有效的康复治疗显得尤为重要。早期客观评价脑梗死患者脑功能损伤程度和预测预后对制定合理的医疗方案并尽早采取干预措施具有重要意义[1]。以前有关脑梗死预后的预测主要是依据临床检查。发病时神经功能缺损尤其是运动功能缺损的程度被认为是预后最有效的预测因素[2,3]。急性期肌张力的改变、深感觉的异常及意识障碍也被认为是脑梗死预后的重要预测因素[4]。

体感诱发电位(somatosensory evoked potentials,SEP)是一项能客观评价感觉神经通路完整性的神经电生理方法,它能反映患者皮质和皮质下感觉传导通路的完整性及其功能情况。目前普遍认为SEP可预测脑梗死患者神经功能的恢复潜能[5-9]。但是,目前大部分有关SEP的研究关注的都是远期的甚至是脑梗死后数月的预后,而不是早期功能的预后判断。SEP与脑梗死患者早期预后的关系以及它的预测价值目前还不清楚。脑梗死患者上肢运动功能的恢复是所有神经功能恢复中一个重要的终点,因为它很大程度上决定患者是否能够生活自理。本研究旨在检测上肢SEP与亚急性脑梗死患者预后之间的关系,评估SEP的潜在预测价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

连续纳入2016年3月至2016年8月本科收治的急性脑梗死住院患者51例。均符合中华医学会第四次全国脑血管病会议制定的诊断标准[10],并经颅脑CT或MRI确诊为脑梗死。纳入标准:年龄18~80岁;初次发病的大脑中动脉单侧脑梗死;发病48 h内入院。排除标准:短暂性脑缺血发作;出血性脑梗死;蛛网膜下腔出血;既往有肢体伤残、脑卒中、脑外伤、颅脑手术、癫痫病史;合并有糖尿病、周围神经病变;合并严重的心肺肾疾病、关节疾病、内分泌疾病、自身免疫性疾病。

1.2 方法

所有患者入院后发病1周(病情稳定)时行双上肢正中神经SEP检测。

1.2.1 正中神经SEP检测 患者平卧位,保持安静,全身肌肉放松,采用Key-Point肌电图诱发电位仪进行正中神经SEP检查。记录电极置于C3'、C4',参考电极置于同侧耳垂,地线置于前臂,刺激电极为间距2 cm的鞍状电极,放置在腕横纹上3 cm,分别行健侧和患侧上肢正中神经SEP检查。采用恒流方波脉冲电,频率为2 Hz,脉宽为0.2 ms,刺激强度以引起肉眼可见的手部肌肉轻微收缩为宜。每侧肢体行两次正中神经SEP检查,每次均叠加200次。记录N20的潜伏期和波幅,取2次平均值为观测指标。SEP分级参照Cant等研究界定标准[11],Ⅰ级,至少1次双侧SEP正常,且双侧均无N20波缺失;Ⅱ级,无一次双侧SEP正常,但双侧均无N20波缺失,单侧或双侧的中枢传导时间延长;Ⅲ级,单侧或双侧N20波缺失。根据SEP分级将患者分为3组:正常组(Ⅰ级)16例、异常组(Ⅱ级)14例、缺失组(Ⅲ级)21例。

1.2.2 肢体功能和预后评定 分别于发病第1周和第3周评定上肢Fugl-Meyer量表评分(Fugl-Meyer assessment,FMA)、美国国立卫生研究院卒中量表(NIH stroke scale,NIHSS)评分。

1.3 统计学处理

采用SPSS17.0统计软件处理数据。计数资料使用χ2检验进行分析,符合正态分布的计量资料以(x±s)表示,单因素方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床基线特征

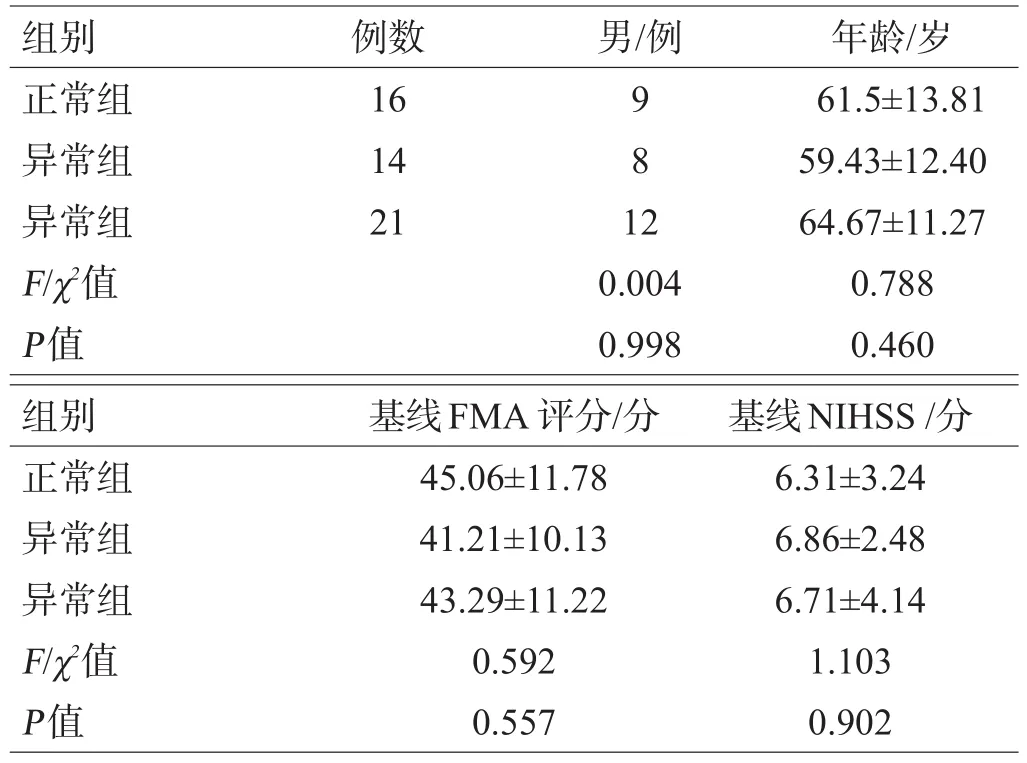

51例患者中,男36例(70.6%),女15例(29.4%);平均年龄为(62.24±12.37)岁;左侧肢体偏瘫23例,右侧肢体偏瘫28例。各组性别、平均年龄、入院时平均FMA评分和NIHSS评分差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 3组基线特征比较(x±s)

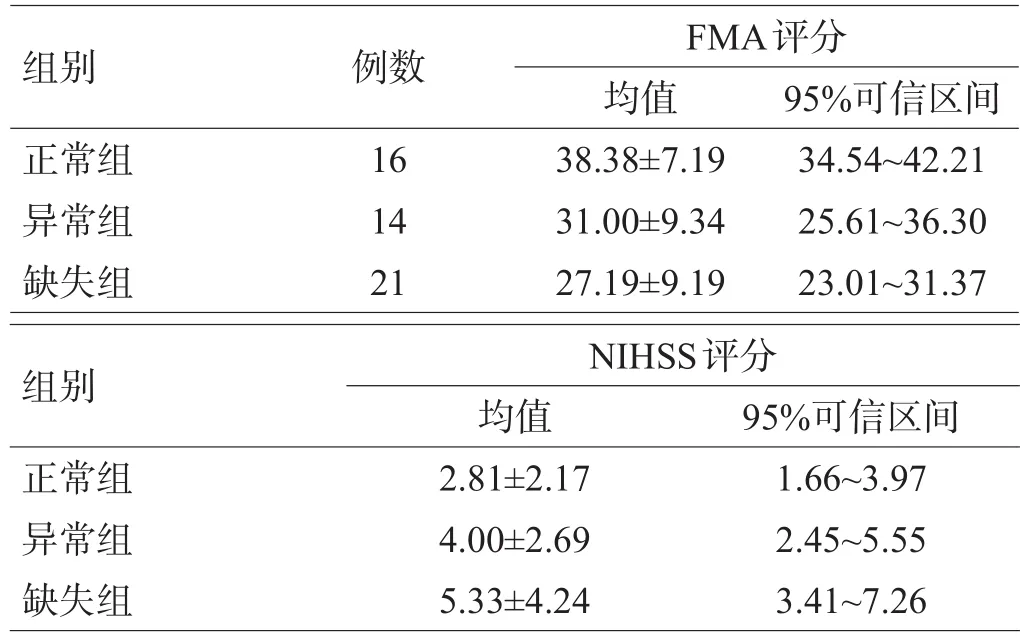

2.2 3组发病第3周FMA评分、NIHSS评分比较

与正常组比较,异常组、缺失组的FMA评分低于正常组,差异均有统计学意义(P=0.024,P=0.000);异常组的NIHSS评分与正常组比较差异无统计学意义(P=0.331),缺失组的NIHSS评分高于正常组,差异有统计学意义(P=0.026),见表2。

表2 3组发病3周后FMA、NIHSS评分比较

3 讨论

目前,脑梗死患者的病情判断和预后评价多采用临床检查以及影像学检查,但这些检查均不能全面客观地反映大脑神经功能的损害程度。SEP安全、无创、简便、可在床边进行、重复动态监测,且不干扰药物治疗、护理及康复治疗,较临床体检更客观、敏感,且不受意识状态和镇静药物的影响[12]。SEP各主波潜伏期和(或波幅)的异常可辅助发现中枢神经系统的可疑病变、亚临床病灶以及监测丘脑皮质通路的功能状态,现已广泛用于脊髓病变、脱髓鞘疾病、脑血管病、丘脑病变、帕金森病及昏迷患者的研究。

SEP是一种客观评价感觉神经通路完整性的神经电生理学方法,可反映患者皮质和皮质下感觉传导通路的完整性及其功能状况[13]。目前有关SEP的确切起源部位尚不明确,但普遍认为N20起源于初级躯体感觉皮质[14]。张巧俊等[15]提出SEP分级能客观评价患者神经功能缺损程度。SEP的异常程度可反映脑组织损害的程度和范围,SEP波幅异常多为轴突传导阻滞或皮质病变,而N20的潜伏期延长多为白质病变[16]。脑梗死灶或脑水肿、脑疝所致的脑组织压迫和移位可导致脑梗死灶同侧和对侧大量的神经元丢失和轴突中断,破坏神经传导通路,引起单侧或双侧N20消失。

近年来,国内外许多学者针对SEP与脑梗死预后的相关性进行大量的临床研究。Keren等[6]研究显示正中神经SEP无法引出的脑梗死患者的运动功能较差,正中神经SEP潜伏期延长、波幅降低同样与运动功能较差结局有正相关性。另外有研究显示SEP N20波幅可预测急性期脑梗死患者3月后的上肢运动功能和日常生活活动能力,而N20潜伏期仅能预测患者3月后的上肢运动功能[7]。Feys等[5]研究指出SEP结合运动评分是脑梗死急性期上肢运动功能的最佳预测指标。袁志红等[8]研究发现正中神经SEP N20潜伏期与脑梗死恢复期患侧上肢的运动功能密切相关,可将正中神经SEP N20潜伏期作为判断脑梗死患侧上肢运动功能的一个客观电生理指标。近年来国外的Meta分析也显示SEP可预测脑梗死患者上肢运动功能的康复情况[9]。与此同时,也有研究表明急性期脑梗死患者N20潜伏期和肢体功能的预后无明显相关性[17]。肖淑英等[18]指出,急性重症脑卒中患者发病第1~3天时SEP和脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potentials,BAEP)与预后评估指标之间无关联性,发病4~7 d SEP和BAEP预测不良预后的准确性较高,其中SEP预测灵敏度高达97.62%。以上研究结论各异,究其原因,可能是脑梗死急性期脑水肿严重导致部分患者SEP检测结果差,而急性期过后由于脑水肿消退,部分患者脑功能得到一定程度的恢复,N20检测结果好转。也可能与其所选研究对象的病程、年龄结构、评估时间以及所选择的预后评估参数不同有关。综上,笔者认为在脑梗死恢复期检测SEP更能有效准确地评估其预后。

目前大部分SEP的研究关注的是脑梗死后数月甚至更远期的预后,而不是早期功能的预后判断。康复的目标不仅是恢复运动和感觉功能,更重要的是恢复生活自理能力,因此,本研究关注脑梗死早期整体预后的同时,也关注上肢运动功能的恢复,因为后者很大程度上决定患者是否能够生活自理。本研究结果显示发病3周后异常组、缺失组的FMA评分低于正常组,差异均有统计学意义(P=0.024,P=0.000),这与国内外大部分学者的研究结果一致。异常组的NIHSS评分与正常组比较差异无统计学意义(P=0.331),缺失组的NIHSS评分高于正常组,差异有统计学意义(P=0.026)。这提示脑梗死恢复期,SEP分级能很好地预测上肢功能的恢复情况及整体预后。由于本研究样本量较小,尚待进一步扩大样本量以提高研究证据临床指导意义。