脑微出血与急性脑梗死后出血的临床研究

夏莉君,陈映,黄敏,周艳

脑微出血(cerebral microbleeds,CMB)是指脑小出血灶直径≤5 mm,一般为脑梗死后的合并症[1],常规神经影像检查(如头颅CT和MRI)易漏诊,需借助MRI中的T2梯度回波进行辨别,对临床具有较高的诊断价值。磁敏感加权成像技术(magnetic sensitivity weighted imaging,SWI)是一种改良的MRI三维梯度回波,它能反映物质磁化属性的对比,对组织内的敏感成分(如正铁血红蛋白、含铁血黄素及脱氧血红蛋白等)具有良好的显像效果[2],能清晰显示脑梗死后CMB情况,对临床工作者早期干预治疗具有良好的提示作用,因此近年来越来越受到临床工作者的重视。本文收集入住我院神经内科的脑梗死患者238例,根据是否发生CMB对可能相关危险因素进行比较,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2014年9月至2017年12月入住我院神经内科并根据《神经病学》[3]中脑梗死诊断标准确诊的脑梗死患者238例,男132例,女106例;平均年龄(61.86±11.13)岁。纳入标准:发病时间均≤24 h,由大动脉粥样硬化及穿支动脉疾病引起;思维清晰,能自愿配合头部MRI+SWI检查及独立完成相关问卷调查表及治疗者。排除标准:感染性、遗传性、血液系统及血管炎等引起的脑梗死;哺乳期或妊娠女性;资料不完整者,不配合治疗者。

1.2 方法

1.2.1 一般资料 收集受试者性别、年龄、既往病史(是否存在高血压病、糖尿病、高血脂症、动脉粥样硬化病、肥胖、冠心病及脑梗死)、不良生活习惯(饮酒史及吸烟史)及服药史(抗血小板药物)。问卷调查传统的危险因素(高龄、高血压、高血脂、动脉粥样硬化、肥胖、饮酒及吸烟)。

1.2.2 临床资料、实验室检查及影像学检查资料

患者入院后每天定时检测血压并进行相应记录。对患者进行必要的实验室检查(包括血液生化、血常规及凝血功能)。对所有的患者进行相应的影像学检查(超声心动图、颈动脉超声),头颅SWI检测判断患者是否存在CMB灶,同时判断患者是否存在腔隙性脑梗死。影像学检查的结果由两名主治以上的医师共同阅片,同时记录诊断结果,结果不一致时提交副主任医师或科内讨论。

1.3 统计学处理

采用SPSS17.0软件包进行数据分析,计量资料以(均数±标准差)表示,并行LSD-t检验,计数资料采用χ2检验,相关因素的比较采用Logistic回归分析进行处理,以脑CMB灶为因变量,各项记录指标为自变量,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 影响脑梗死患者CMB的单因素分析

住院后1周复查头颅CT,238例脑梗死患者中发生CMB 149例(62.60%)为CMB阳性组,余89例(37.40%)为CMB阴性组。单因素分析显示,影响脑CMB的危险因素为年龄、舒张压、收缩压、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、同型半胱氨酸、脑白质疏松、腔隙性脑梗死及服用抗血小板药物,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

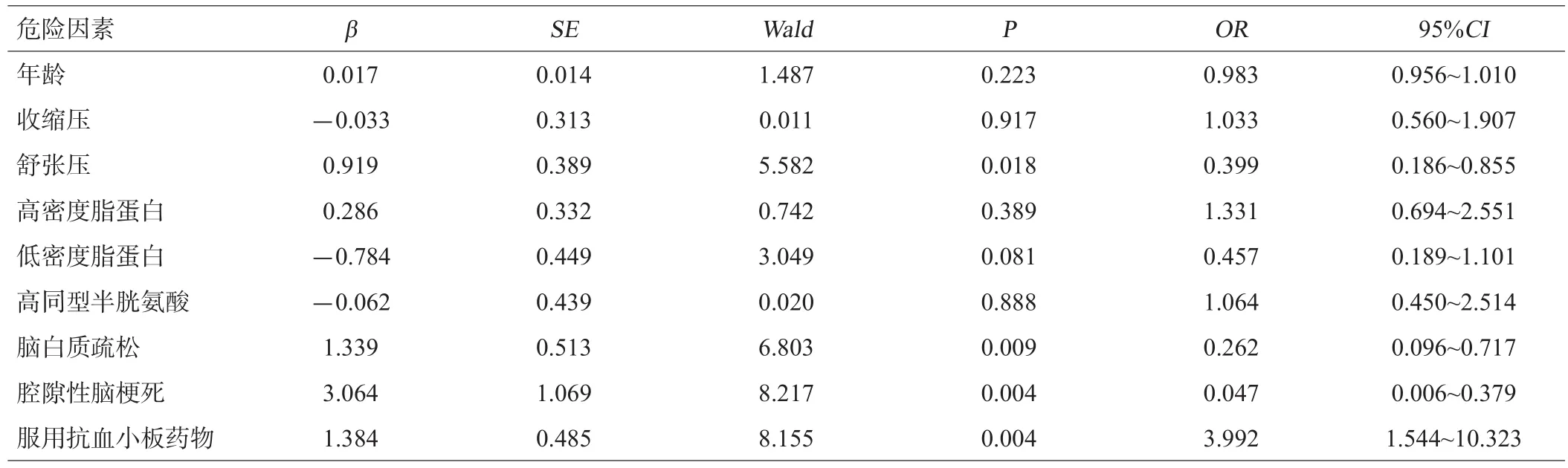

2.2 影响脑梗死患者脑CMB的多因素分析

Logistic回归分析显示舒张压、脑白质疏松、腔隙性脑梗死及服用抗血小板药物为发生CMB的高危因素(P<0.05),见表2。

3 讨论

CMB因其常无明显的临床症状,一直被人们所忽视,近年来,由于临床诊疗水平的提高,特别是SWI技术的出现,脑CMB发现率明显提高,如何阻断和减少脑梗死后CMB的发生越来越受到临床的重视。

表1 影响脑梗死患者CMB的单因素分析

表2 脑梗死患者CMB危险因素的Logistic分析

目前,临床上关于脑梗死后CMB的发生机制尚不明晰。资料显示[4],脑梗死后CMB发生与多种因素有关。本研究资料显示,单因素分析显示,影响CMB的危险因素为高龄、舒张压、收缩压、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、同型半胱氨酸、脑白质疏松、腔隙性脑梗死及服用抗血小板药物;Logistic回归分析显示,舒张压、脑白质疏松、腔隙性脑梗死及服用抗血小板药物为发生CMB的高危因素。本研究发现CMB与舒张压关系密切,与文献报道[5]相符。舒张压较低时发生心血管事件的风险显著增高,如本课题结果显示,与CMB阴性患者相比,CMB阳性患者的舒张压较低,原因有以下几点[6-8]:舒张压较低是患者合并慢性疾病的一种表现,如感染;舒张压较低患者大动脉硬化程度明显,脑血管损害水平较严重;低舒张压脑血流量降低,增大了脑出血风险。单因素分析显示收缩压增高对脑梗死后发生CMB也是危险因素,高收缩压和低舒张压导致较高的脉压差,进一步提示舒张压降低导致血管弹性下降,加速脑梗死患者发生心血管意外的风险。

国内研究表明,脑白质病变与CMB密切相关,与本研究结果相符[9]。李国平[10]研究发现,腔隙性脑梗死每增加一级,CMB发生率增加6.7倍,与本研究中腔隙性脑梗死是CMB的危险因素报道一致。本文显示服用抗血小板药物可能会增加CMB的发生,CMB数量多及分布于脑叶的急性脑梗死患者其发生脑出血危险性较大,应慎用抗栓或溶栓治疗,与文献报道相似[11-13]。

单因素分析显示,高密度脂蛋白较低及低密度脂蛋白较高与CMB发生密切相关,虽然Logistic回归分析显示上述两种脂蛋白对CMB发生影响较小,但脂代谢指标的异常对脑梗死患者发生CMB不可忽略。低密度脂蛋白具有转运胆固醇及胆固醇酯的作用,低密度脂蛋白浓度增高时,血管斑块活跃度较高,损伤血管管壁,致使脑梗死患者预后不良。通常低密度脂蛋白水平增高伴随高密度脂蛋白水平降低[14,15],如单因素结果所示,脑梗死患者CMB阳性外周血高密度脂蛋白水平较低,低密度脂蛋白及高密度脂蛋白异常导致胆固醇酯交换增加,由此可见促使CMB发生并不是低密度脂蛋白的独立作用,而是脂代谢异常各指标的协同作用结果。

综上所述,CMB与高血压、脑白质疏松及服用抗血小板药关系密切。