丁苯酞注射液对中青年缺血性卒中后认知功能障碍的临床疗效

孟云,周宏斌,尚芙蓉

中青年缺血性卒中的发生率显著上升,流行病学研究揭示,中青年缺血性卒中的发病率可达(525~873)/10万人左右[1]。临床上中青年缺血性卒中的发生导致患者心脑血管不良预后发生率的上升,增加患者的致残率[2]。现阶段临床上通过抗凝、神经营养类药物等治疗中青年缺血性卒中,能改善缺血脑组织的血流灌注,抑制神经元细胞凋亡。但常规抗血小板聚集等治疗后,中青年缺血性卒中的脑功能改善情况仍不明显,脑血管的侧支循环改善程度仍然较低。丁苯酞注射液是新型的神经保护性药物,能提高缺血半暗带的血流灌注,抑制神经元细胞的凋亡,并能发挥抗氧化应激的作用[3,4]。部分研究报道丁苯酞注射液在改善缺血性脑卒中患者的认知功能方面的作用,认为丁苯酞注射液的辅助治疗能显著提高缺血性脑卒中患者的治疗有效率[5],但对于中青年缺血性脑卒中患者治疗后的脑血管侧支循环的分析研究不足。为了进一步指导缺血性脑卒中的诊疗,本研究收集相关中青年患病人群,分析丁苯酞注射液联合常规治疗的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年10月至2017年10月我院接收的缺血性卒中后认知功能障碍患者150例,纳入标准:诊断均符合第四届全国脑血管病学术会议修订的缺血性卒中标准,并经头CT或MRI证实为大脑中动脉供血区梗死,美国国立卫生研究院卒中量表(NIH stroke scale,NIHSS)评分5~ 15分,患者认知损害发生于明确急性缺血性卒中后3月内。排除标准:有非脑血管疾病如阿尔兹海默病、脑创伤、甲状腺功能减低等疾病导致认知功能障碍;有其他身体或神经疾病不能配合神经生理学测验;脑梗死出血转化;伴意识障碍;既往有痴呆病史;伴严重精神系统疾病。全部患者采用随机数字表法分为2组:①对照组60例,男32例,女28例;年龄24~57岁,平均(35.2±11.2)岁;NIHSS评分(13.03±2.52)分;②治疗组90例,男44例,女46例;年龄25~58岁,平均(36.3±10.5)岁;NIHSS评分(12.14±2.11)分。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究通过本院伦理批审,患者知情同意,并签署知情同意书。

1.2 方法

2组均给予阿司匹林(购于石药集团欧意药业有限公司,国药准字H20123321)100 mg/d口服,每日一次,氯吡格雷片[购于赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字J20130083]口服75 mg/次,每日一次,阿托伐他汀片(购于Pfizerlreland Pharmaceutical公司,国药准字J20120050),20 mg,口服,每日1次。观察组加用丁苯酞注射液(购于石药集团恩必普药业有限公司,国药准字12001H400),100 mL/d,静脉滴注30~60 min,连续治疗14 d。

1.3 观察指标

治疗前、治疗后1月、治疗后3月分别采取NIHSS评估患者神经功能,采用简易智能精神状态检查量表(Mini-Mental State Examination,MMSE)评估智力状态,采用蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment,MoCA)评估认知功能。MMSE主要包括定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆力及语言能力,总分为30分。MoCA主要包括记忆力、语言、命名、抽象思维、视空间与执行能力、注意与集中、计算与定向力,总分为30分。疗效标准参照《血管性痴呆诊断、辨证及疗效评定标准(研究用)》,以MoCA评分的增分率进行评定:显效,MoCA评分较治疗前增加≥20%;有效,MoCA评分较治疗前增加≥12%;无效,MoCA评分较治疗前增加<12%;恶化,MoCA评分较治疗前减少>12%。

侧枝循环开放率应用Philips Intellispace Portall后处理软件进行后处理,再通过容积重建、最大密度投影法、多平面重建、曲面重建及血管仿真内镜等对头颈部血管进行重建、分析和诊断,观察侧枝循环(包括皮质软脑膜、颈外动脉分支、眼动脉、小脑上动脉、后胼周动脉和颅底新生血管等)是否开放。

1.4 统计学处理

采用SPSS15.0统计软件分析数据,计量资料以(均数±标准差)表示,t检验,计数资料以率表示,χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较

治疗3月后,对照组显效19例,有效13例,无效18例,恶化10例,总有效32例(53.33%);治疗组显效52例,有效21例,无效12例,恶化5例,总有效73例(80.11%),总有效率高于对照组,有显著性差异(P=0.000)。

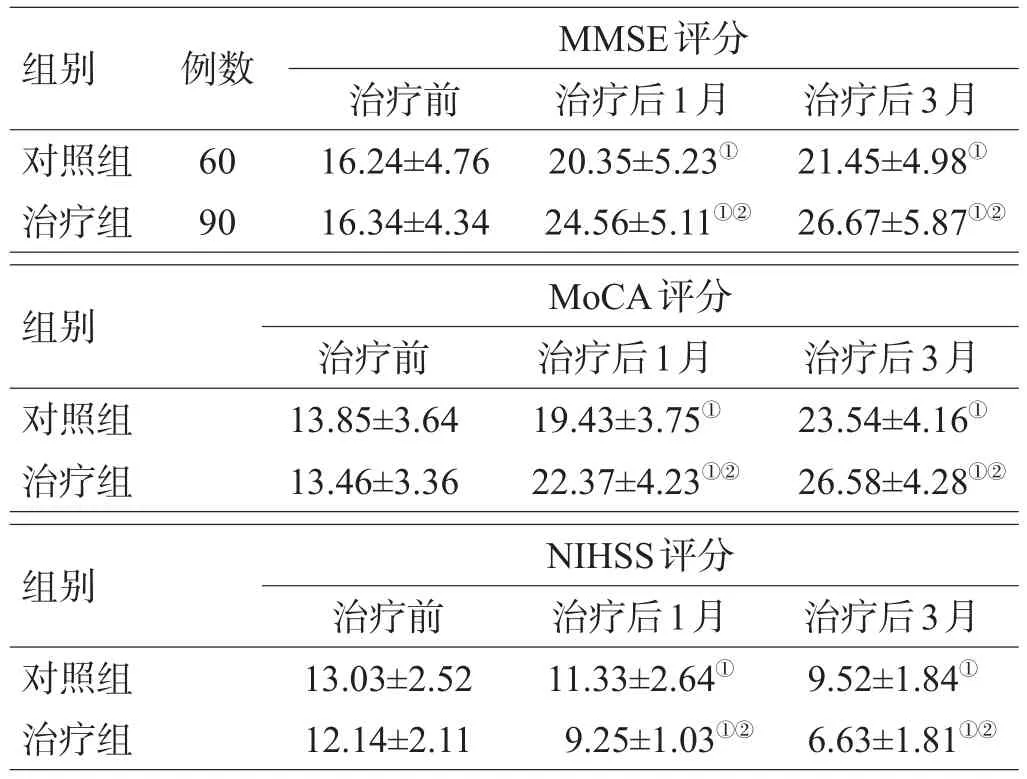

2.2 2组治疗前后MMSE、MoCA、NIHSS评分比较

治疗后2组的MMSE、MoCA评分均较治疗前提高,NIHSS评分较治疗前降低,组内比较差异均有统计学意义(均P<0.05),治疗后1月、3月治疗组的MMSE、MoCA评分均高于对照组,NIHSS评分低于对照组,组间比较差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 2组治疗前后MMSE、MoCA评分比较(分,x±s)

2.3 2组治疗前后侧支循环开放情况比较

对照组和治疗组分别有32例(53.33%)、73例(81.11%)有侧支循环,治疗组的侧支循环建立率显著高于对照组(χ2=13.228,P=0.000)。

3 讨论

高血压、动脉粥样硬化等均能够促进中青年缺血性脑卒中的发生,特别是在具有脑血管疾病家族史的人群中,中青年缺血性卒中的发生风险具有进一步的上升趋势[6,7]。中青年缺血性卒中具有下列几个特征[8]:病情进展较隐匿,短期内发生脑组织缺血性损伤的风险较高;对常规抗血小板聚集、改善微循环等治疗的敏感性较低,治疗后的认知功能情况改善程度较差。常规的阿司匹林抗凝或联合神经细胞营养类药物虽能改善患者脑组织神经元损伤性表现,但一项囊括212例样本量的缺血性脑卒中患者的临床诊疗分析显示,常规方式治疗后患者的神经元细胞的损伤性表现仍然较为明显,治疗后的中枢神经系统功能障碍评分仍然较高[9]。因此寻找可靠而有效的治疗方式,对于改善中青年缺血性脑卒中患者的临床预后具有重要的意义。

丁苯酞注射液是我国自主研发的抗脑组织缺血性药物,其在体内的主要活性成分为消旋正丁基苯酞,其能够拮抗氧化应激性损伤、抑制中性粒细胞的激活,从而减轻缺血条件下炎症因子浸润导致的脑组织损伤[10,11]。基础研究证实,丁苯酞注射液能激活血管内皮细胞生长因子,促进缺血脑组织部位新生血管的形成,并改善局部缺血半暗带的血流灌注,促进患者病情的恢复[12]。部分研究揭示丁苯酞注射液联合常规抗凝治疗后缺血性脑卒中患者的临床治疗有效率或中枢神经系统远期并发症的改善情况[13],但对于治疗前后侧支循环开放情况的分析研究不足。

本研究中治疗组采用丁苯酞注射液治疗后,患者的临床治疗总体有效率明显上升,高于对照组(P=0.000),提示丁苯酞注射液在辅助治疗中青年缺血性脑卒中疾病过程中的价值,这主要由于丁苯酞注射液能在下列几个方面改善患者的临床病情:抑制缺血性脑组织的再灌注性损伤,促进脑组织神经元细胞的血流灌注的恢复;抑制单核细胞等炎症细胞的浸润,保护神经元突触传递的完整性。舒志刚等[14]分析62例缺血性脑卒中患者的诊疗结局,发现丁苯酞注射液辅助治疗后的患者临床总体有效率可平均上升25%以上,同时丁苯酞注射液辅助治疗的周期越长,缺血性脑卒中患者的病情缓解程度越高。MMSE、MoCA均是评估缺血性脑卒中患者病情的重要体系,其能评估患者脑组织的损伤程度和认知功能损害的风险,治疗组治疗后的MMSE、MoCA评分均明显上升,同时在治疗后1月、3月其MMSE、MoCA评分均明显高于对照组,提示丁苯酞注射液对于患者脑功能评分的改善作用,这主要由于丁苯酞注射液能够减轻神经元细胞的炎性应激损伤,促进神经元细胞的修复,并能够稳定局部神经元轴突、树突的膜稳定性。最后,本研究发现治疗组侧支循环建立率明显高于对照组,提示丁苯酞注射液对于缺血脑组织部位的侧支血管形成的促进作用,丁苯酞注射液能够促进血管内皮生长因子的激活,促进新生血管形成,并提高新生血管的重塑性改变,稳定局部缺血脑组织的血流灌注水平。

本研究的创新性在于探讨丁苯酞注射液辅助治疗后的中青年缺血性脑卒中患者脑血管侧支循环的改善情况。综上所述,丁苯酞可有效改善中青年急性缺血性卒中患者的认知功能障碍,促进缺血区血管形成,后续临床研究可以增加对于丁苯酞注射液的临床安全性的评估。