11 至13 世纪华严经变探究:以黑水城出土文献为例

陈俊吉

(福州大学 厦门工艺美术学院,福建 厦门,361024)

依据现在发现的西夏文献史料,当时西夏曾经刊印三部大本华严:晋译《六十华严》、唐译《八十华严》、唐译《四十华严》流传[1]73-74。宋、辽、金当时开展不少华严造像艺术,但经历后代战乱与无常大都消失殆尽,使得宋代华严造像究竟为何,实在难以窥知全貌。值得庆幸的是黑水城出土相关文献,不乏华严相关造像艺术,故借由文献史料探讨,厘清此时期的华严造像艺术。

在20 世纪初期,俄国探险队在中国黑水城盗掘不少珍贵的西夏时期文物,大量刊刻本、写本、器物、绘画、佛像等,被运送回俄国典藏。1996年中国社科院民族所、上海古籍出版社,与俄罗斯圣彼得堡东方所合作,出版《俄藏黑水城文献》,2008 年出版《黑水城艺术品》,借此得以窥知珍贵古代佛教艺术与文化。按黑水城出土佛教华严部经典多以单行品为主,如TK261《华严经・世界品》、TK185《华严经・梵行品》、TK185《华严经・梵行品》、TK243《华严经・入不可思议解脱境界普贤行愿品》(以下简称《入法界品》)等。华严部经典其中以《入法界品》数量最巨,且版本亦丰,刻本分为西夏国刻本与金国刻本二类,其中以西夏刻本为主,版本主要有甲、乙、丙、丁、戊种,以及各种异体刻本。

关于出土华严部经典刻本中出现扉页经变图并不多,主要计西夏刻本:TK61《入法界品》中的扉页画(以下简称“《入法界品变相》”)、TK72《入法界品变相》、TK98《入法界品变相》、TK114《大方广佛华严经变相》、Дx8270《华严三圣版画》;金刻本:TK142〈入法界品变相〉、TK243〈入法界品扉页图毗卢遮那佛〉、TK246《华严经・梵行品》中的扉页画毗卢遮那佛(以下称“《梵行品扉页图毗卢遮那佛》”)。

一、西夏华严变相刻本

西夏刻本TK61、TK72、TK98 的〈入法界品变相〉内容完整,年代为12世纪中后期,属官刻本。TK114〈大方广佛华严经变相〉为残本,年代可能与前者相近,亦属官版。Дx8270〈华严三圣版画〉残本原可能属于“《入法界品变相》”。

图1 TK72《入法界品变相》(西夏刻本,1161 年,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献2 [M].上海:上海古籍出版社,1996,页94.

图2 TK61《入法界品变相》(西夏刻本,1189 年,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献2[M].上海:上海古籍出版社,1996,彩色图4.

图3 TK98《入法界品变相》(西夏刻本,1196 年,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献1[M].上海:上海古籍出版社,1996,彩色图37.

(一)TK72《入法界品变相》

折经装,每折页面宽10cm、高29cm,扉页经变图共5 面。《入法界品》经文后接《华严感通灵应传记》残本,其中题记残存“大夏□□□巳十三”,即西夏仁宗(1124-1193)天盛辛巳十三(1161)[2]9。TK72《入法界品变相》(图1)刻本人物生动活泼,线刻细腻,风格与官刻本TK61《入法界品变相》(图2)相似,故推论应属于西夏官刻本。

扉页画中央主尊上方书榜题“教主大毗卢遮那佛”,在榜题两侧各化佛五尊,化佛外侧各描绘飞天一尊。佛身着偏袒右肩袈裟,螺髻,双手当胸手结智拳印,但右手食指伸直,与唐密金刚界大日如来智拳印略有区别。佛两侧配置文殊与普贤菩萨构成华严三圣,佛下方跪坐三人,中央是华严教主放光所化菩萨,佛左侧榜题“善财童子”画面人物漫灭不明,右侧榜题“威光太子”人物呈现帝王貌。威光太子为七处九会中首会请法者,善财童子为末会请法者,以此象征华严九会中请法全体圣众。画心外围两侧围绕菩萨、声闻、天龙八部、护法神祇等众,一共24 尊,并未书刻榜题标示身分。

(二)TK61《入法界品变相》

西夏刻乙种本,每折页面宽11cm、高28cm,装扉页经变图共4面,该品经文后接《华严感通灵应传记》共5面,末刻宋体题款:“大夏干佑二十年岁次巳(己)酉三月十五日,正宫皇后罗氏谨施。”即1189 年西夏仁宗(1124-1193)在位期间,属西夏官刻本[2]7-8。

该《入法界品变相》(图2)画面中央为华严教主毗卢遮那佛,头戴宝冠,双手当胸结智拳印,端坐于莲台之上,佛上方配置华盖,两侧各化佛五尊乘祥云。佛侧配置二大胁侍,左侧文殊菩萨,菩萨装,右手当胸持如意;左侧普贤菩萨,双手置于腹前。莲台前供桌两侧,右侧一尊菩萨跪地合十恭敬求法,左侧善财童子,童子菩萨貌,着天衣薄带,站立莲花上,双手合十。画心外围两侧围绕菩萨、声闻、天龙八部、护法神祇、狮、象等,其中左侧刻绘五尊站立比丘,双手合十,榜题书“十大弟子”;八尊站立力士金刚,榜题刻“八金刚”。左侧1 面的榜题书“十大弟子”“八金刚”与右侧画面衔接不顺,应属误沾黏至《金刚经》扉页经变中,故该品《入法界品变相》原本仅3面,华严三圣两侧外围人物群像,皆无刻榜题显明身分。TK61 与TK72《入法界品变相》皆采用佛会图结构布局。

(三)TK98《入法界品变相》

该刊本属西夏刻甲1 种本,每折页面宽9cm、高21cm,折经装,扉页经变图共6 面,该品后续《净除一切业障如来陀罗尼咒》,神咒后接罗氏皇太后为西夏仁宗三薨后冥荐发愿文,仁宗驾崩干佑二十四年(1193),三年后冥荐即天庆三年(1196 年),该本属西夏官刻本[2]12。

TK98《入法界品变相》(图3),经变图刻可分为左侧2 面,与右侧4 面二部分构成,左侧2 面,主尊为华严教主,佛上方榜题书“教主毗卢遮那佛”,螺发,结跏趺于莲台上,双手当胸结智拳印,但右手食指伸直,与唐密金刚界本尊智拳印略有别。佛左侧配置胁侍菩萨,榜题书“文殊菩萨”,菩萨装,伸右手当空覆掌,左手腹前禅定印持如意;佛右侧榜题书“普贤菩萨”,菩萨装,双手当胸持经卷。华严三圣后方站立八位护法神祇,于祥云之间,榜题书“天龙八部”。文殊菩萨下方,三位头戴冠、身着交领宽袖长袍男子,跪坐合十,榜题书“梵王众”。梵王众外侧三位比丘僧,坐姿,恭敬听法,榜题书“声闻众”。普贤菩萨外侧群像,有些漫灭不明,共有三处榜题,一处完整为“帝释众”,帝释天主头戴宝冠,身着宽袖交颈长袍礼服,双手合十,周围配置其他天众;另一处“□□弟子□”推论为“诸佛弟子众”,周围男女立像数尊,配置头光;最后一处榜题漫灭不明,一尊帝王头戴冕旒,身着宽袖长袍礼服,跪于佛前,双手合十,判断此可能表示帝王类人物,按西夏刻本TK72《入法界品变相》佛前右侧出现威光太子榜题来看,不排除是威光太子的可能。华严三圣前方置放供桌,桌前一童子,菩萨装,跣足而立,双手当胸合十,榜题书“善财童子”。整体画面呈现佛会布局,主角为善财童子,于佛会中发广大菩提道心。

在佛会图的右侧4 折面,一共由10 组画面构成,右侧隅书“行愿经变相”,描绘《四十华严》的普贤十大行愿内容,画面由左侧依序排序展开,每组一榜题,第一组书“一礼敬诸佛”,描绘善财童子正在顶礼十方诸佛。第二组书“二称赞如来”,一佛坐于莲台上,右侧配置一菩萨,如来前方置放一供桌,桌前善财童子恭敬合十,赞扬如来。第三组榜题漫灭不明,但依据华严普贤十大愿(一为礼敬诸佛,二为称赞如来,三为广修供养,四为忏悔业障,五为随喜功德,六为请转法轮,七为请佛住世,八为常随佛学,九为恒顺众生,十为普皆回向)。内容可知应为“三广修供养”,主尊一佛二弟子,善财童子持物供养如来。第四组书“四忏悔业障”,主尊一佛二弟子,二弟子坐着宣读忏仪,佛前站立一比丘,引领善财童子,善财童子跪坐合十发露忏悔。第五组书“五随喜功德”,内又细分两组画面,榜题云“随喜及般涅盘,分布舍利善根”。一组描绘佛灭盘,善财童子于佛前恭敬见闻佛入涅盘;一组描绘善财童子绕佛陀舍利塔礼敬。第六组书“六请转法轮”,一法师升堂高坐,善财童子跪地劝请。第七组书“七请佛住世”,善财童子劝请佛陀住世人间。第八组书“八常随佛学”,画面中分两组画面另书榜题,其一“刺血为墨,书写经典”,善财童子坐地,刺血供养书写经典;其二“示种种神通,处种种众会”,一法师登坛说法,善财童子赴会听法。第九组书“九恒顺众生”,善财童子协助众生搬物品。第十组书“十普皆回向”,另一则榜题书“极重苦果,我皆代受”,描绘善财童子代众生受地狱苦果。

(四)TK114《大方广佛华严经变相》

TK114《大方广佛华严经变相》(图4),西夏刻,残本2 面,面宽22.5cm、高25.5cm,卷首榜题框内墨书大字“大方广佛华严经变相”。画面描绘一朵大莲花生于乳海之上,每瓣莲中化佛一尊。莲肉上描绘一座天宫,天宫中端坐一佛说法,外围弟子、天人、护法等众,其中善财童子为班首,恭敬合十向佛,身后站立二位天人持物供养。此画面原本应为华严七处九会中的其中一会场景,出现善财童子造像极可能表现出第九会,童子于会中发广大菩提心。此本甚为可惜为残本,其内容原本应是表现规模宏大的七处九会华严经变相,画面刻本绘制生动,刻工细腻,应属官本之作。

(五)Дx8270《华严三圣版画》

Дx8270《华严三圣版画》(图5),西夏刻,残本2面,面宽20.6cm、高25.5cm,主尊华严教主,双手当胸结智拳印,螺发,身着袈裟,坐于莲台之上,上方榜题书“教主大毗卢遮那佛”,右侧榜题书“文殊菩萨”,菩萨人物残缺,榜题旁一尊力士像。佛左侧残存五尊坐姿菩萨,其中二尊榜题完整“金刚藏菩萨” “金刚幢菩萨”。佛前一尊善财童子,双手合十恭敬求法。其画面人物布局结构形式,与金刻本TK142《入法界品变相》相似,但衣着、造型有所差异,该本可能参考金本或受其影响来。而TK142 属于《入法界品》中的扉页画《入法界品变相》,故《华严三圣版画》原安排极可能亦是如此,属于《入法界品变相》的卷首扉页插图。

二、金代华严变相刻本

金代崇佛,曾刊不少印佛经典籍,至今传世不多,在黑水城出土文献史料中,TK142、TK243、TK246 出现华严相关变相图显得相当难得,TK142 的布局为华严佛会,至于TK243 与TK246 造型结构相同,仅刻画华严教主。

(一)TK142《入法界品变相》

该折经装刊本由《入法界品》《四分律七佛略说戒偈》《大乘起信论立义分》依序构成,经文后附发愿文一篇,为安亮(生卒年不详)为亡妣百日作冥福刊印《普贤行愿经》(《入法界品》)18000 千卷,绘弥陀像72 幅,施有缘者[2]18。

在《入法界品》卷首扉页,刊印《入法界品变相》(图6)5 面,每面宽9.5cm、高20cm,共5 面,画面榜题冠“大花(华)严经九会圣众”,画面将《华严经》七处九会的圣众合此佛会。画心中央主尊为华严教主,双手当胸结智拳印,头戴高冠,结跏趺坐于莲台之上,身后头光上书榜题“教主大毗卢遮那佛”。佛左右两侧各五尊体量较大的菩萨,各书榜题,佛左侧上排菩萨依序由内而外,书“普贤菩萨”“金刚藏菩萨”“金刚幢菩萨”;下排由内而外为“心王菩萨”“青莲花藏菩萨”。佛右侧上排菩萨依序由内而外,书“文殊菩萨”“功德林菩萨”“法慧菩萨”;下排由内而外为“贤首菩萨”“座内海慧菩萨”。左右菩萨众上方绘化佛各五尊,菩萨外侧围绕天神、护法等众,右侧榜题记“杂类诸神众”“欲色诸神众”;右侧榜题“八部四王众”“常随菩萨众”。教主前方置一菩萨跪坐向佛,榜题书“眉间胜音菩萨”,菩萨左侧为善财童子跪地恭敬合十求法,榜题书“善财童子”,童子外侧五尊站立菩萨众,榜题书“请法上首”;左侧一僧人恭敬站立,榜题书“弟子宝戒”,僧人外侧亦五尊站立菩萨众,榜题书“菩萨天主”。

(二)TK243 与TK246 变相

TK243《入法界品扉页图毗卢遮那佛》(图7),金刻本,折经装,每面宽9.2cm、高22.5cm。《入法界品》卷首扉页2 面刻印单尊华严教主,跏趺坐于莲花之上,身着通肩袈裟,双手当胸结毗卢印(亦称最上菩提印),头戴宝冠,身后身光与头光圆轮外绘祥云,云外律动线性外放表示佛光,佛正上方刻印榜题“毗卢遮那佛”。

TK246《梵行品扉页图毗卢遮那佛》(图8),金刻本,折经装,每面宽9.3cm、高17.3cm,卷首扉页画原2面,残存1面,刻印单尊华严教主,与TK243《入法界品扉页图毗卢遮那佛》相似,跏趺坐于莲花之上,身着通肩袈裟,双手当胸结毗卢印,身后配头光、身光、祥云、佛光,但佛未戴五佛高冠,螺发,佛正上方未刻印榜题,依据TK243 图像来论,该画面应属“毗卢遮那佛”无疑。

而TK243《入法界品扉页图毗卢遮那佛》与TK246〈梵行品扉页图毗卢遮那佛〉严格论之,并未展现出经变的情节故事内容,仅表现单尊华严教主,应属于“尊像图”范畴更为适切,然而华严教主为《华严经》之主体,以此主尊来阐显该经特质。

三、黑水城文献史料华严图像特色

图4 TK114《大方广佛华严经变相》(西夏刻本,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献3[M].上海:上海古籍出版社,1996,彩色图1.

图5 Дx8270《华严三圣版画》(西夏刻本,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献6[M].上海:上海古籍出版社,2000,页162.

图6 TK142《入法界品变相》(金刻本,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献3[M].上海:上海古籍出版社,1996 年,彩图14.

图7 TK243《入法界品扉页图毗卢遮那佛》(金刻本,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献4[M].上海:上海古籍出版社,1997 年,页296.

图8 TK246《梵行品扉页图毗卢遮那佛》(金刻本,黑水城文献)图引自:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编.俄藏黑水城文献4[M].上海:上海古籍出版社,1997 年,页308.

西夏黑水城文献史料虽然相关华严图像并不多,但画面多数完整,亦属官版之作,提供了研究宗教艺术史重要线索,对厘清11 至13 世纪中国北方华严经变发展有莫大帮助,细部探究上述经变图像可发现以下特质。

(一)华严教主印契身分转换

《华严经》主尊说法佛为华严教主,在晋译《六十华严》称为卢舍那佛;唐译《八十华严》与《四十华严》称为毗卢遮那佛,从梵语的结构来看卢舍那佛与毗卢遮那佛属同体异名。唐代时称华严教主,惯用卢舍那佛,例如唐代高宗(628-683)、武后(624-705)出资开凿龙门石窟奉先寺主尊卢舍那大佛。后受到天台宗判三身佛之影响,视毗卢遮那佛为法身佛、卢舍那佛为报身佛、释迦牟尼佛为应身佛,华严教主法身佛自宋代以降大多以毗卢遮那佛称之。

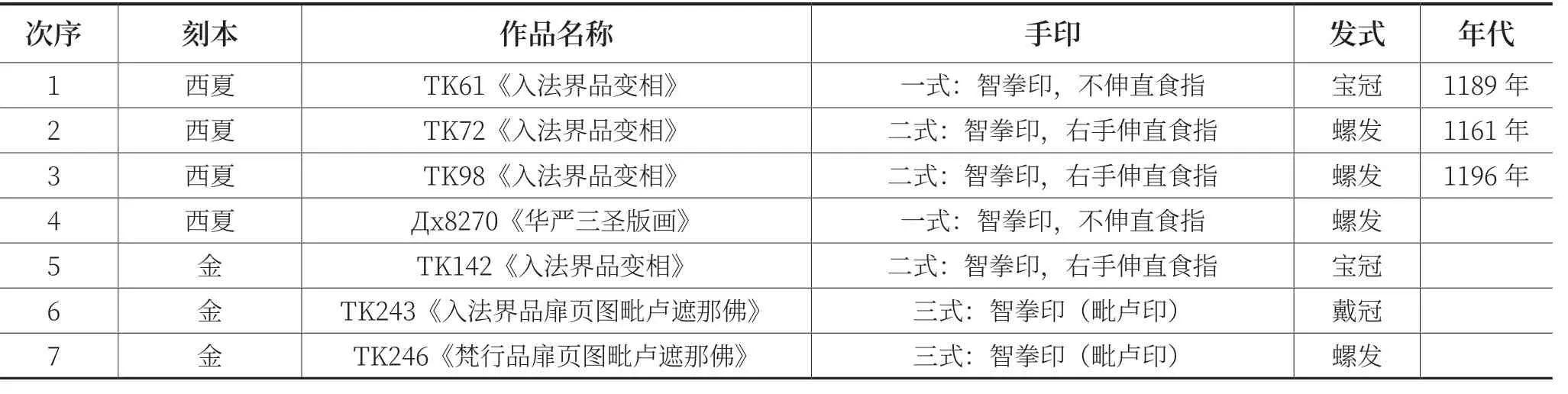

在黑水城出土文献史料中,相关华严教主画像,除TK114《大方广佛华严经变相》残本未见主尊华严教主外,其余TK61、TK72、TK98、Дx8270、TK142、TK243、TK246 经变皆有之,但画面中华严教主的手印与发式却略有差异,详参“黑水城出土文献史料中华严教主造像简表”(表1)。

在简表中可发现华严教主手印皆结智拳印,此印本为唐代密法《金刚顶经》大日如来主尊手印,而华严教主毗卢遮那佛即密教教主大日如来,表一显一密。在唐、五代时所绘制华严教主,一般而言皆螺发,不戴高冠,手印与释迦佛无异,并不结智拳印,敦煌唐五代壁画中华严经变的七处九会图中各会华严教主皆是如此,可参见敦煌第44、159、231、237、471、472 窟,乃至敦煌藏经洞出土五代时期〈华严经变图〉亦复如是。而密法中的大日如来,在《金刚顶经》中金刚界曼荼罗便呈现双手当胸结智拳印,螺发上戴五佛宝冠帽;《大日经》中胎藏界曼荼罗便呈现法界定印,螺发上戴五佛宝冠帽,法门寺地宫出土文物,以及唐密传入日本东密仪轨皆是如此可证明。

唐代不空(705-774)所译《金刚顶经一字顶轮王瑜伽一切时处念诵成佛仪轨》云:“智拳印所谓,中小名握栂,头指柱大背,金刚拳乃成,右握左头指,一节面当心,是名智拳印。”[3]322清代咫观(生卒年不详,同治年间人)《水陆道场法轮宝忏》云:“手作大智拳印,以二手作拳,左手头指初分,平入右拳内,握之起立成印。”[4]1010智拳印蕴含理智不二,生佛一如的深邃,又称为大智拳印、菩提最上契、金刚拳印、大日法界印、能灭无明黑暗印。[5]50

表1 中将黑水城出土华严教主手印,依其类型不同细分三类。其中第一式手印,左手伸食指,其余指握掌,食指入右手拳中,右手的食指不伸直,右手上左手下,契合唐代金刚界密法大日如来手印。整体而言,宋、辽、金各地均有发现华严教主持此手印,应受密法大日如来印契之影响。第二式手印与智拳印十分相像,但右手的食指却伸直,这是智拳印演变而来,在宋、辽、金时期开始出现。至于,第三式手印出现乃第二式脱变而来,此种将两手食指并竖,食指尖相合,右手其余指押覆左手,在清代《造像量度经》云:“如来部主毘嚧(卢)如来,白色,手印二拳收胸前,左拳入右拳内把之,而二巨指并竖,二食指尖相依。谓之最上菩提印。”[6]949此手印称最上菩提印,一般俗称毗卢印,这种手印在宋、辽、金各地均有发现华严教主持此手印,例如大同善化寺大雄宝殿中的金代大日如来便是如此。大致可知,当时中国北方毗卢印延续密法体系,主要流传于辽、金、西夏。整体而言,到了南宋以降汉传佛教造像中,毗卢印已成为大日如来、华严教主造像主要印契,至于第一式与第二式几乎鲜少见之。

表1 黑水城出土文献史料中华严教主造像简表

原本唐密中金胎二藏大日如来皆头戴五方宝冠,佛面,身菩萨装,手结不同印。辽、金、西夏的大日如来、华严教主,除延续此传统外,也出现不少身着袈裟佛装的样貌,在黑水城文献史料中华严教主皆是以佛装为主,双手当胸结毗卢印。至于宋代的华严教主则主要以佛装为主,双手当胸结毗卢印。在黑水城文献史料中刻印华严教主,螺髻上分为戴五方佛冠与不戴冠区别,若华严教主,头戴宝冠,手结毗卢印,身着袈裟佛装,外貌与大日如来无异,难分轩轾,全盘受密法大日如来影响。而不戴高冠华严教主,保存唐五代以来华严教主佛造像传统,而手结毗卢印却受密法大日如来之影响,乃华严教主融合大日如来的特质。但不管如何,二者造像却将密教金刚界大日如来,与华严教主毗卢遮那佛合一,为此时代华严密法造像特色。

(二)善财童子普贤行愿展现

辽、金佛教则侧重华严与密法,对于华严教法、义理、忏仪持开放态度,使得华严教法得以推广,由西夏黑水城文献史料中西夏刻本TK186《注心要法门》为华严五祖宗密(780-841)对澄观(738-839)所著《心要法门》的注疏。TK242《注华严法界观门》刻于西夏天盛四年(1152),沔道沙门法随(生卒年不详)劝募,邠州(该寺今陕西省彬县内)开元寺僧人德真(生卒年不详)雕版印文流通[2]29。黑水城出土华严部经典,近九成全都是《入法界品》,显然该单行品较大本华严来得受欢迎。TK98《入法界品》为罗氏皇太后为西夏仁宗冥福刊印,TK142《入法界品》为安亮为亡妣冥福,刊印18000 本,可见当时流传数量之巨。在TK72《入法界品》经文后方接《华严感通灵应传记》,该记阐述诵持华严功德之力不可思议的数则故事,借此推广《华严经》,但大本《华严经》篇幅宏大,难以进入窥其玄妙之门,借由《入法界品》单品进入容易受持信奉。

西夏黑水城文献史料中相关的《入法界品》经变,乃至TK114《大方广佛华严经变相》中的第九会,都可以看到善财童子尊像身影,于画面呈现出重要角色地位,在华严教主座前恭敬请法。其中,TK98《入法界品变相》最为特别,除绘刻华严教主佛会外,又描绘出“行愿经变相”内容,以善财童子实践普贤十大愿以具体图像式展现,画面具有时间线性故事排列,如“一礼敬诸佛”,描绘一尊善财童子由左而进入,正在行走貌,又描绘一尊善财童子顶礼佛状态,表示善财童子行至佛前顶礼的连续性。而抽象语汇的“十普皆回向”,则用榜题书“极重苦果,我皆代受”,描绘善财童子代众生受地狱苦果,却甘之如饴。

黑水城出土华严部相关文献史料中,并未展现出《入法界品》中善财童子行菩萨道,参访诸位善知识的内容,而是把善财童子置于佛会中,或以善财童子实践普贤十大愿来诠释菩萨道行愿,这种方式与北宋时期《入法界品》器重参访善知识菩萨行,发展出五十三参图显然有别。例如在北宋哲宗绍圣三年(1096)以前已经出现《华严入法界品善财童子参问变相经》刻印本,北宋元符年间(1098-1100)的《佛国禅师文殊指南》刻印本,都展现五十三参图经变图内容。

为何北宋与西夏的善财童子图像发展会产生此差异?北宋禅宗盛行带动宋代理学发展,士大夫论禅风气盛,《华严入法界品善财童子参问变相经》与《佛国禅师文殊指南》都有文人、禅师参与的纪录,善财童子参访诸善知识乃参学问道,渐修顿悟之表现,契合禅宗精神。而金、西夏佛教对于《入法界品》中善财童子寻访善知识菩萨行道,不如普贤十大行愿来的侧重,其认知十大愿为圆满究竟法门,成就无上菩提,在黑水城文献史料中A22、A24《圆融忏悔法门》便以普贤十大愿为主体发展出偈颂礼忏文,忏文中第十“普皆回向”,后接“哀请摄授”与“求生净土”,此净土非弥陀净土,乃华藏净土也[7]304-305。当善财童子成为普贤十大行愿实践者代表,求法传承象征,其尊像也影响其余经典变相,ИHB2208《大般若波罗蜜多经》卷一扉页画中,释迦如来端坐莲台,台前善财童子跪地,恭敬求法。ИHB1763《写本大般若波罗蜜多经》卷一百六十,卷首扉页画同ИHB2208。善财童子于佛前跪地求法,在金刚般若类经典中,善财童子和经文并无联系关系,但出现于此并非偶然,乃受至普贤十大行愿中的“请转法轮”之思维影响,象征法的流传与延续。

(三)华严九会合一佛会与华严十菩萨

在TK142《入法界品变相》的经变描绘一场佛会,榜题冠“大花严经九会圣众”,故把华严七处九会圣众合一佛会来表现,是一种新的华严经变形式,与敦煌地区唐五代华严经变中表现九会时,以九场佛会表现有别,可能是刻版扉页空间限制故作此安排。

西夏残本Дx8270《华严三圣版画》,画面中仅存华严三圣、善财童子、金刚藏菩萨、金刚幢菩萨的位置,与金刻本TK142《入法界品变相》结构相似一致,故残本应原表现相似TK142《入法界品变相》,皆在画面中绘制十尊菩萨,来表示华严七处九会的诸菩萨圣众,而以“十”数目与华严圆满一切、杂华严饰盛多之义相契,契合华严祖师们自唐代判教以来,常用“十”来诠释华严。画面中此十位华严菩萨,依序对照可知:普贤菩萨为第一会菩提道场法主,初分举果劝乐信分,佛果会主,以及第八会第三次普光明殿的法主,阐述二千行门。但画面中榜题却出现座内海慧菩萨,该菩萨即为海慧自在神通王菩萨(《六十华严》译为“一切海慧自在智明王菩萨”)。菩萨出自《八十华严・世主妙严品》中,曾说一段名偈:“佛有如是神通力,一念现于无尽相,如来境界无有边,各随解脱能观见。”[8]23在唐代华严祖师澄观的《大方广佛华严经随疏演义钞》著述中曾引用之[9]16。画面此处第一会的代表菩萨,可能以座内海慧菩萨表示,虽然该会中菩萨并非法主身分,但参与赴会,仗佛威力说偈,亦是重要角色之一,至于普贤菩萨则主要说明第八会法主,以做区别。文殊菩萨为第二会普光明殿主要法主,说十信法门。法慧菩萨为第三会忉利天宫法主,说十住法门。功德林菩萨为第四会夜摩天宫法主,说十行法门。金刚幢菩萨为第五会兜率天宫法主,宣说十回向法门。金刚藏菩萨为第六会他化自在天宫法主,说十地法门。第七会重会普光明殿,以如来为会主,会中有诸大赴会,此会榜题以心王菩萨、青莲花藏菩萨来表示。至于,最后末会逝多林中,乃证入法界会主,主要以文殊普贤二大菩萨为末会之主。

该佛会中华严十菩萨排列,与北宋华严僧晋水净源(1011-1088)在《华严普贤行愿修证仪》本中奉请排序不同。目前收录《卍续藏》中《华严普贤行愿修证仪》有两本,甲本经号1472,乙本1473,依据王颂考证乙本为净源之原作,甲本则是净源后人参考宗密《广本修证仪》和辽代1056 至1097 年间编撰《显密圆通成佛新要集》(以下简称《心至要集》)修编而来,有可能是日本僧人所编[10]289-291。在乙本的奉请诸华严大菩萨,并未将七处九会各会菩萨列出,采用概括式的描述[11]370。至于,TK142属于金刻本,属于12世纪至13世纪初年间,甲本国内外目前发现最早相关纪录为14 世纪初,推论TK142 在前,甲本在后。将甲本奉请各会诸大菩萨排序相较得知,甲本各会班首法主的排序有些错乱外,第一会中座内海慧菩萨无法对应外,其余诸尊皆可从甲本对照出[11]264。另外,在山西高平开化寺大雄宝殿东壁保存华严经变,绘制年代为北宋元佑七年(1092)至绍圣三年(1096),其中南端一铺表现法界人中佛像的华严教主毗卢遮那佛,周围围绕着华严十菩萨,但甚为可惜画面榜题框内未题书诸菩萨尊名。史金波指出,西夏历来对于文殊菩萨道场五台山崇敬,在国内贺兰山中修建五台山寺,而五台山又是华严宗重要弘法地,使得华严教法在西夏盛行,出现甚多华严经文刻本[1]138可推论五台山华严教法于11 世纪时,已经发展出华严十菩萨,除对北宋的北方山西地区产生影响外,并且流传于西夏、金,至少在12 世纪至13 世纪初仍出现造像,但金代以降却几乎鲜少见之,说明此造像已经没落,逐渐退出历史舞台。而甲本各会出现奉请菩萨,班首法主的排序有些错乱,可能在编辑此本仪轨前,中国北方已经有奉请华严九会各会菩萨的仪文流传。

四、小结

黑水城文献史料出土的华严相关经刻本图像,属于金、西夏时期之作,其刻版经变内容与宋代遗留华严刻本图像有显著差异,对于了解当时中国华严佛教艺术的地域南北差异提供了宝贵资料。

从黑水城出土的华严教主造像中可以看到当时华严教法与密法融会的情况,华严毗卢遮那佛手印使用密法《金刚顶经》大日如来的智拳印,随时空转变下出现最上菩提印,成为中土独特的毗卢印,在文献史料图片中,可以看到手印转化历程。

华严经变的图像在当时中国北方还发展出七处九会合成一佛会构图,以及将七处九会各会说法主为主组成华严十菩萨,胁侍于毗卢遮那佛身旁,表重重迭迭无尽时空,乃过去、现在、未来交融一体的华严无尽圆融观,显得十分有特色。

当时中国北方辽、金、西夏对于《华严经》相当推崇,其中《入法界品》成为单行品大量印制,单品的流行许多冥福祈福,愿诸吉祥有关,而某些刊本后接《华严感通灵应传记》反映出当时华严经典推广,受推崇的程度。此时《入法界品》着重善财童子菩萨行的普贤十大愿成就菩提,反映在出土相关华严刻版中。当时南方宋朝对于华严虽有弘传,但不及当时禅宗的势力,《入法界品》中的善财童子参访诸善知识求法历程,受到禅宗推崇而形成善财童子五十三参图。反映出当时中国南北对于《入法界品》的着力点不同,也发展出不同经变思维。