“悲”与“喜”的较量

——论慈恩寺、青龙寺诗风差异

罗婉宁

(中国石油大学(华东) 文学院,山东 青岛 266580)

自唐以来,佛教思想成功融合了传统儒道思想,形成了独具中原文化特色的佛教文化。大唐长安作为古代丝绸之路的起点,是西域佛教文化注入中原的重要一站,此外,作为唐朝首都的长安,既是唐朝经济、政治、文化的中心,也是唐朝佛教文学发展的重要基地。佛教思想在得到恰当融合之后,其佛寺文化与佛禅思想已经成为当时民众思想价值的一部分,于诗坛而言,以佛寺为中心的诗歌创作成为唐朝诗坛一个独具特色的文化形态。在长安城百余所佛寺中,慈恩寺和青龙寺是影响较大的两大佛寺,因其自身特点而备受诗人青睐。因受佛寺客体和诗人主体的影响,以两寺为主题的诗歌,在诗风上呈现不同的特点,本文将通过阐释慈恩寺、青龙寺地理位置、自然环境以及社会地位的异同,对慈恩寺与青龙寺的佛寺诗进行比较,探讨诗风不同的原因。

一、慈恩寺、青龙寺生长环境相似性

《入唐求法巡礼行记校注》卷四记载:“长安城里坊内佛堂三百余所。”[1]长安城分东西两市,共108里坊,300余所佛堂建立其间,场面壮观(见图1[2])。

地理位置方面,两寺都地处长安城东南方向上。慈恩寺位于长安城南边的晋昌坊内,占据晋昌坊一半的面积。青龙寺位于长安城东南边的新昌坊内。唐朝长安城每一个里坊都由土墙围起,里坊之间是相对独立的,坊内设备齐全,生活娱乐场所应有尽有,每一个坊都相当于一个小城,具备一定的社会形态。在唐朝,佛寺与人民生活密切相连,两寺所处地理位置都不同于以往肃穆严谨的神秘圣地,而是烟火气息浓厚的生活场所。

自然环境方面,两寺的自然环境都相对优雅。两寺的自然景观皆具观赏性,慈恩寺以牡丹闻名,杏花园也独具特色,游客文人于此或游赏或创作,如权德舆“澹荡韵光三月中,牡丹偏自占春风”[3]3664的感叹,以及周弘亮、陈翥、曹著的《曲江亭慈恩寺杏园花发》于杏园下兴意共赋的雅致。青龙寺以樱花闻名,韦庄有“鸟睡花林绣羽香”[3]8030的佳句,秋季红枫也很受文人欢迎,如“正值万株红叶满”时韩愈感叹枫叶“赫赫炎官张火伞”“然云烧树火实骈”[3]3799,另有朱庆馀“青山当佛阁,红叶满僧廊”[3]5866对枫红满地的描绘。诗人对两寺景致的描写彰显出佛寺的雅致。因为同处于长安城东南边,距离城市政治经济中心较远,故两寺均拥有较为闲静优雅的气息。

图1 唐代长安城平面图

社会地位方面,慈恩寺、青龙寺都拥有着较高的社会地位。慈恩寺,从建立的直接原因来说,是唐高宗为文德皇后而建的,这就决定了慈恩寺从建立伊始就拥有了与青龙寺不同的强大官方背景。青龙寺虽在官方背景上稍逊于慈恩寺,但也不容忽视。青龙寺也属于皇家寺院,佛寺始建于隋文帝开皇二年,初名灵感寺,几经废建,于唐睿宗景云二年,改名青龙寺。除此之外,青龙寺在海外的影响力巨大,空海和尚于青龙寺求法回国后创立了真言宗,使青龙寺成为日本佛教密宗的发源地。

二、慈恩寺、青龙寺诗风差异性

在《全唐诗》中直接标示“慈恩寺”字眼的诗作有92首,直接标示“青龙寺”字眼的诗作有34首,两寺在唐朝以佛寺为中心的诗作上创作数量位居前三。本文的表格是在此基础上对两寺的诗作进行分类,并定义以寺院为地理中心,诗人通过对佛寺建筑、周边景物的描写来抒发内心情感的诗作称为游寺诗。经笔者统计得出:慈恩寺92首诗作中,应制诗占32首,约占总数的三分之一;游寺诗为41首,约占总数44%。青龙寺34首诗作中没有应制诗,游寺诗为27首,约占总数79%。根据数据可清晰看出两寺游寺诗所占比重都较高,且青龙寺游寺诗的比例较慈恩寺更高。

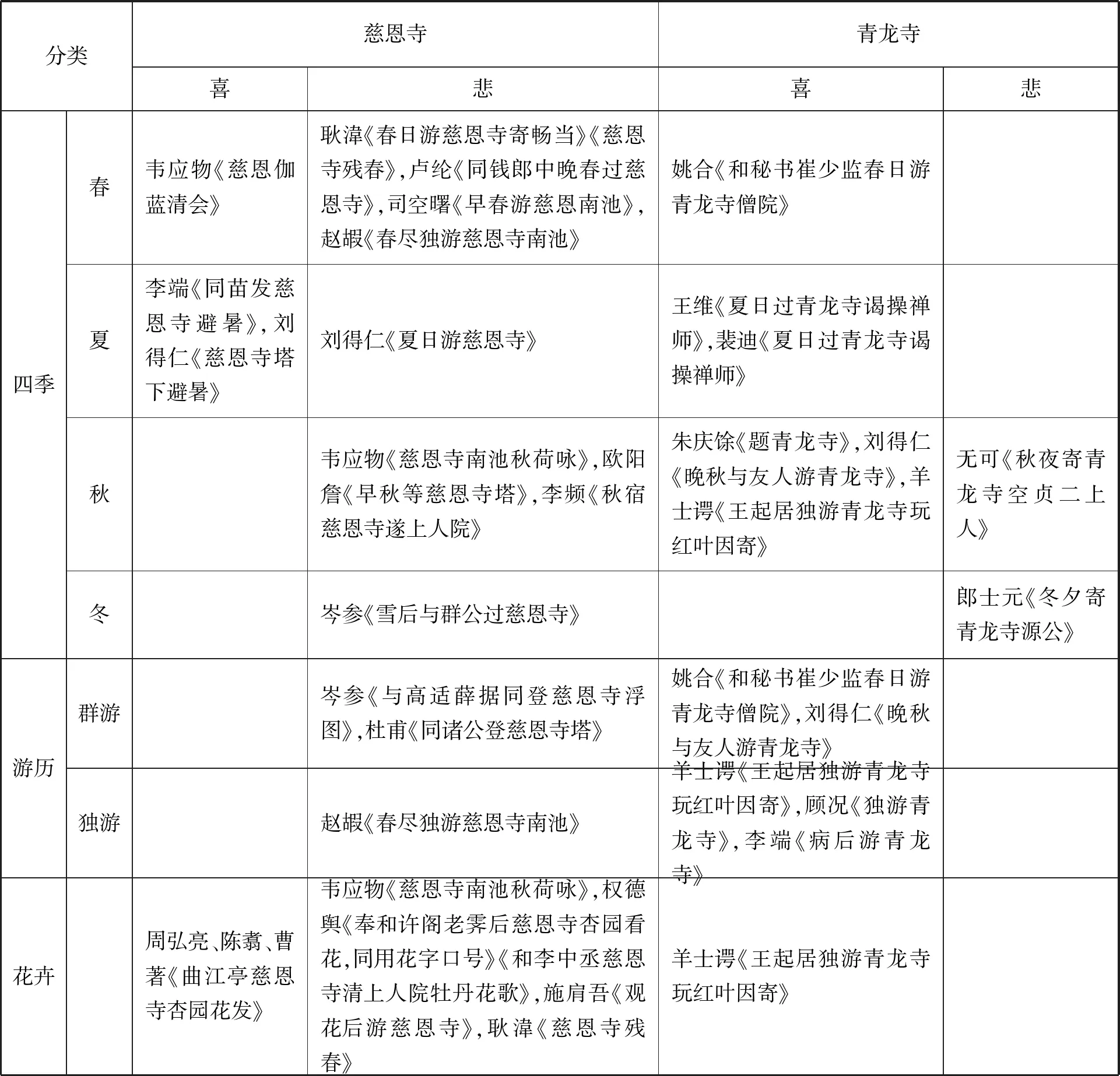

应制诗是臣僚奉皇帝所作、所和的诗,其创作途径与目的不同于游寺诗,故本文对32首应制诗不做分析,而重点对两寺的游寺诗进行比较分析(见表1)。

表1 两寺游寺诗对比分析

表格以四季、游历、花卉三种分类,按喜与悲两种情感形式,对慈恩寺、青龙寺作比较。

(一)按四季创作分类

按春夏秋冬分类的目的是试图了解诗人对四季的不同感受,在创作上是否存在诗风差异。四季创作的诗风差异,以春景描写为例,慈恩寺的8首春景描写中7首为伤春之景,如司空曙《早春游慈恩南池》:“山寺临池水,春愁望远生。蹋桥逢鹤起,寻竹值泉横。新柳丝犹短,轻蘋叶未成。还如虎溪上,日暮伴僧行。”[3]3311早春应是春意盎然,一派生机之景,但诗人笔下春池生愁,想要踏桥却被群鹤惊扰平静心情,想要寻找静谧竹林却被泉流拦腰阻断,满腹牢骚地抱怨柳丝太短,蘋叶未成,早春的雅致被诗人悲观的心态一扫无痕。其余诗作,或叹息“死生俱是梦,哀乐讵关身”[3]2985,以“空”为真隔离俗尘,或“若问同游客,高年最断肠”[3]3002以残春的衰落客思故乡,都以伤感情绪压抑生机盎然的春景。而青龙寺中唯一写春景的诗歌,姚合《和秘书崔少监春日游青龙寺僧院》:“官清书府足闲时,晓起攀花折柳枝。九陌城中寻不尽,千峰寺里看相宜。”[3]5693闲来无事带着轻松愉快的心情去踏青,赏花折柳,欲将满城的春色皆收眼底。诗人对春景的热爱将闲适愉快的心情展露无遗。

(二)按游历创作分类

按群游和独游分类的目的是试图了解诗人在群体与个体两种环境中,在创作上诗风是否存在差异。群体交游中,慈恩寺游寺诗以著名的杜甫、高适、岑参和储光羲同题共作为例。四位诗人从不同角度登高望远、感叹山河破碎来表露对人生的悲叹,或以“言是羽翼生,迥出虚空上”“俯仰宇宙空,庶随了义归”表现出平静与释然,或以“高标跨苍穹,烈风无时休。自非旷士怀,登兹翻百忧”展露家国破碎的惆怅不安以及对理想夭折的苦痛呐喊。而以青龙寺为中心创作的群游诗歌,多不因季节萧条而感伤,诗风显得轻松愉快。如刘得仁《秋晚与友人游青龙寺》:“高视终南秀,西风度阁凉。一生同隙影,几处好山光。暮鸟投嬴木,寒钟送夕阳。”[3]6297登高临秋风本生寒意,但“好山光”将悲秋一扫而净,于是暮鸟归林,夕阳西下的画面便少了几分悲凉。独游依然呈现慈恩寺诗风多愁苦,青龙寺诗风多轻快的差异。如赵嘏在慈恩寺“杏园落花游人尽”时,独自在“潘鬓水边今日愁”[3]6362;而顾况在青龙寺“长廊朝雨毕,古木时禽啭。积翠暧遥原,杂英纷似霰”[3]2934,独自享受满园春意。

(三)按花卉描写创作分类

《文心雕龙·原道篇》曰:“动植皆文”,诗人在面对“无识之物”的花卉时,融入了内心情感,借物抒情。两寺关于花卉的描写虽不多,但通过对自然景观的观赏获得的感受能更体现诗人的内心世界。例如以慈恩寺为中心描写花卉的诗歌有5首,其中4首以“衰红受露多,馀馥依人少”[3]1994的冷秋衰景,“独坐南台时共美,闲行古刹情何已。花间一曲奏阳春,应为芬芳比君子”[3]3664的感慨时光飞逝,将“落花流水怨离襟”的残春暮花与年事衰老联系在一起,表达感伤情绪。以青龙寺为中心描写花卉的诗歌仅1首,即羊士谔的《王起居独游青龙寺玩红叶因寄》,“高情还似看花去,闲对南山步夕阳”[3]3709,诗人以欣赏游玩的态度独游,不因落叶萧条而感忧愁,体现悠闲自得的心境。

三、主客观影响下的诗风差异

(一)主观因素

从表1可以看出,以慈恩寺为中心创作的诗歌风格偏沉重,以青龙寺为中心创作的诗歌风格偏轻快。两寺游寺诗的诗风虽各有特点,却都包容在“乐而不淫,哀而不伤” 的适度审美创作范围内,属于相同的审美体验范畴。朱立元在《美学》中阐释道:“人的实践行为虽然是感性活动,但它首先必须也必然是一种社会行为,是一种包含了情感、思想和理性的行为,常常带有明确的动机、方式和目标,因而是感性和理性的统一。”[4]本文探讨的游寺诗指“以物我对峙为起点,以物我交融为结束”[5]的审美活动,所探讨的主观因素指以自我情感为创作源泉的审美体验,是符合感性与理性相统一的社会行为,是有别于受外界政治影响的文学形式。然而审美主体的不同,所形成的审美体验也就不同,同样的审美对象,在不同的主体内心里演变成了不同的情感。

朱立元认为,“悲剧与喜剧作为审美形态,其本质只有从人生实践角度才能获得更深刻的说明。”[4]分析慈恩寺为中心创作诗歌的“悲”,再以杜甫、高适、岑参和储光羲在慈恩寺的同题共作为例,天宝十一年(752年)高适客游长安,储光羲安史之乱后登游雁塔,波折半生已将他们的激情磨平,杜甫遭李林甫排挤而仕途不顺于秋天登高远眺这颤巍的长安城,岑参出征塞外,满腔报国壮志未遂后失意上雁塔。四人均处在时代变迁的动荡之中,其惨淡的人生经历大同小异。程千帆先生和莫砺锋先生曾说:“这样的一个时代,任何一位有正义感、愿意睁开眼睛看世界的人,肯定会对帝国的前途忧忧仲仲,更何况是对时代脉搏感受特别敏锐的诗人呢?所以,当他们在天宝十一载秋日登上慈恩寺塔的时候,展现在他们眼前的世界(不仅指自然景物)绝不是一幅赏心悦目的画面。”[6]四位诗人在长安城最高峰一览全城,望见山河破碎,内心的苦涩融合诗人不同的方式展现对国家破碎进行沉痛的哀吟。如岑参吟道:“净理了可悟,胜因夙所宗。誓将桂冠去,觉道资无穷。”[3]2037储光羲叹出:“俯仰宇宙空,庶随了义归。创劣非大厦,久居亦以危。”他们都用静穆空净的教乘语义试图规避社会腐败带来的疼痛。高适则以“盛时惭阮步,末宦知周防。输效独无因,斯焉可游放”来抒发依然效力朝廷的决心,而杜甫站在时代的高峰去触碰百姓心灵,超越自我的思想去述说时代之痛。关于“喜”,童庆炳先生说:“审美体验作为一种审美享受,所享受并为之感到愉快的不是客观的对象,而是自我的情感。”[7]即愉快的审美体验通过客观外物来映射主体内心感受。分析以青龙寺为中心创作诗歌的“喜”,以李端《病后游青龙寺》为例,“悲”与“伤”被定义为秋天的主旋律,王安石“正故国晚秋”悲吟出商女犹唱后庭遗曲,白居易用“西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫”写出落叶萧条,一片狼藉。然而青龙寺的秋却被李端定义成“游”与“玩”。晚唐诗人郑谷《哭进士李洞二首》中说:“李端终薄宦”,其坎坷的仕途使他的诗呈现一定的批判现实的消极色彩,但由于自幼崇尚道教学说并后师从皎然,故诗中虽有嘲讽“芭蕉高自折,荷叶大先沈”的世俗,但终究还是在游历途中体会自然所给予的“境静闻神远,身羸向道深”[3]3236。

主观因素是影响诗人创作的重要因素,也是不同诗风形成的重要因素。诗风的不同与诗人的生平经历、性格等主观因素有巨大的关系。对待客观环境,因个人经历的不同,作品会产生诗风差异。杜甫、高适等诗人同处国家危难之际,作品倾向于将个人生命与国家生命联结,谱写“先天下之忧而忧”的悲歌。李端仕途艰辛,清羸多病,但师从皎然,所以能在浑浊尘世中静心观物,静悟禅理,心态上更能释放自如。

(二)客观因素

创作主体在创作过程中,不仅受自身经历与个人性格的影响,还受到社会历史及环境自身特征的影响,总的来说就是受到客观因素的影响。“悲”的诗风多受压抑严肃的环境影响,“喜”的诗风多受轻松闲静的环境影响,下面试从三个客观因素来分析环境对两寺诗风的影响。

1.佛教体系的不同

慈恩寺是中国佛教唯识宗的祖庭,唯识宗又称法相唯识宗或慈恩宗。“唯识宗的基本观念是‘唯识无境’。所谓‘唯识无境’,是说人的主观精神作用是唯一的真实,我们面前呈现的一切事物和现象即认识对象都是主观精神变现出来的,不能离开人的认识而独立存在。”[8]唯识宗又认为人所认识的世界是浑浊的,必须要经过“转识成智”才能从污浊世间解脱,最终走向解脱成佛的彼岸。同时唯识宗又阻断了一大部分人解脱成佛的心愿,认为不是所有的人都能转识成智,因此永远不能成就佛果,这与中国传统上所认为的人性本善及“人人皆可为尧舜的观念相冲突”[8]。所以中国的传统文人在失去人生希冀而决心成佛时,唯识宗不完全平等的非包容性理念让原本苦悲的诗人失去了人生最后的希冀。所以耿伟有“死生俱是梦”[3]2985的嗟叹,施肩吾有“世事知难了”[3]5589的觉悟,李频有“空门见性难”[3]6830的失望。诗人面对人生巨大坎坷所投射出的对另一种生活的希望,与佛门理念对诗人拒之门外的态度形成了极大的反差。可以说,慈恩寺佛宗基本观念与诗人人生理想的巨大矛盾构成了诗人在面对审美物象时产生的总体心境为“悲”。

青龙寺是佛教八大宗派之——密宗的祖庭,是唐朝佛教真言宗祖庭(真言宗为密教支流之一)。8世纪时印度的密教,由善无畏、金刚智、不空等祖师传入中国,从此修习传授形成密宗。密宗自汉传入中原,到了唐朝已发展备至,密宗佛理中“即身成佛”的理念比唯识宗的成佛系统要简单易行,又因密宗是师徒口耳相传,分有多个教派,所以教派之间并无高低上下之分。密宗修行密法的目的是扫除障碍,彻底断除烦恼,渡过人生苦海到达智慧彼岸。因此宗教思想比唯识宗更具有包容性,更能广泛地普及民间,这给苦难境遇中的诗人带来了莫大的心灵慰藉。不仅如此,密宗的传统信仰——准提法,以了不挂碍、于一切境界中放空,以勇于承担、开扩心量大气魄的佛陀关怀,以大慈大悲、利乐有情的菩萨精神感染了前来跪拜的世人。所以不论是王维“山河天眼里,世界法身中”[3]1275,王缙“问义天人接,无心世界闲”[3]1310,还是马戴“禅心方此地,不必访天台”[3]6440,都十分明显地展现诗人融入天地自然,不因琐事扰心,无比豁达洒脱的内心精神状态,这不能不说是受密宗包容性思想的影响。除此之外,有学者列举了女性与密宗有关的故事,其中涉及文学作品以及女子生活习俗,认为“从女性角色的角度出发能看出唐代社会生活的不同层面,以及密宗渗入世俗社会之深广”[9]。从这一点不难看出,密宗不同于唯识宗的严苛束缚,而以自身的开放性、包容性与世俗性将佛与俗相通,其思想以文学创作的方式延续生命,并影响了居住在青龙寺文人的个人风格和诗风特点,所以诗人在青龙寺所体悟到的开放平和的密宗思想,使青龙寺诗作的总体诗风为“喜”。

2.官方背景不同

在唐朝,慈恩寺的官方背景比青龙寺要深厚。首先,大慈恩寺是名副其实的皇家寺院,北宋张舜民《画墁录》记载:“慈恩与含元殿,正相直。其来以高宗每天阴,则两手心痛,知文德皇后常苦捧心之病,因针而差,遂造寺建塔,欲朝坐相向耳。”[10]据文献,慈恩寺是唐高宗为母亲文德皇后而建。其次,“唐代译经基本上由国家主持,译场主要设在长安。长安慈恩寺是‘长安三大译场’之一”[11]。大唐名僧玄奘也立根慈恩寺,亲自参与唯识宗的译经工作,并亲自监建大雁塔。另外,省试备考期间,慈恩寺成为朝廷钦定文人备考住所,科举及第后开宴于曲江。除此之外,慈恩寺也是唐朝重要节日庆典的活动场所,唐朝中和节、上巳节、重阳节等节日活动定点都在慈恩寺。正是这样强大的稳固不移的官方政治背景,慈恩寺承载着盛唐大部分的政治文化,以它为中心的文学作品大多立意歌功颂德,大量应制诗便应运于此。也正是受到气势恢宏的皇家气魄庇护,慈恩寺所拥有的非凡气势吸引着仕途失志诗人神往于此,如杨玢“莫上慈恩最高处,不堪看又不堪听”[3]8633,欧阳詹“自问有何惆怅事,寺门临入却迟回”“因高欲有赋,远意惨生悲”[3]3906。他们站在与皇室共同命脉的慈恩寺里,凭那不屈命运的性格将一腔悲愤释放得淋漓尽致。

青龙寺前身也属皇家寺院,裴庭裕《东观奏记》卷中记载:“上(宣宗)至孝,动遵元和故事,以宪宗曾幸青龙寺,命复道开便门至青龙佛宫。”后《长安志图》卷上也在“夹城”条下注云:“后宣宗于夹城南头开便门,自芙蓉园北人青龙寺,俗号新开门。”[12]据资料可知,唐宪宗曾命人开辟皇宫与青龙寺的专道,可见其对皇室的影响力并不小。此外,青龙寺作为密宗的主道场,日本入唐求法的“学问僧”“请益僧”往来长安甚多,唐代宗大历至唐穆宗长庆年间,日本著名的“入唐八家”在长安青龙寺受法,这使得青龙寺密宗的传播力达到顶峰。但由于青龙寺自身几经废建,官方背景与影响力已不能与慈恩寺平分秋色。但青龙寺幽静的地理位置形成了它低调的风格,以其静雅优美的环境,滋养了前来瞻望的文人墨客,如姚合“高人酒味多和药,自古风光只属诗。见说往来多静者,未知前日更逢谁”[3]5693,薛能“得官殊未喜,失计是忘愁。不是无心速,焉能有自由。……笑向权门客,应难见道流”[3]6506。诗人在面对失意或得意人生时,心态总能保持在一个相对平静却乐观的心境上。诗人宽容豁达的诗风与开放、宽容、自由的密宗思想是分不开的。

3.佛教人员信息不同

佛教人员,笔者将其定义为佛寺的入住者和海外僧徒。慈恩寺的知名佛教人员主要有玄奘、释窥基、慧沼、智周等,最为著名的当属玄奘。汉武帝时期,佛教已得到了相当的重视,到大唐,玄奘西行求法归来,曾在慈恩寺译场进行译经。而玄奘的高足弟子释窥基在慈恩寺成立唯识宗,其宗教思想逐渐得到皇室认可,使慈恩寺逐渐成为了皇家大寺。此外,玄奘所开宗的唯识宗也吸引着国外僧人的关注,慧沼的日本弟子智通、智达将唯识宗带回国,成为在日本传播法相宗的重要一支。智周的新罗弟子和日本弟子也纷纷将所学带回本土,成为弘扬唯识宗的重要人物。虽然慈恩寺的宗教思想对海外僧徒有所影响,但其影响程度大不如唯识宗思想在本土大唐的宣传扩散。总体来说,慈恩寺佛教人员的主要工作是服务政治,与皇家思想紧密相连。因为与皇族的关系,慈恩寺的氛围较为严谨庄重,诗人对其佛宗思想体会越深,越是感受压抑与束缚,越是将人生怀才不遇的困境和体制下严苛肃穆的环境形成的尖锐矛盾不断激化。

青龙寺却有所不同,青龙寺密宗的流源是印度高僧“开元三大士”金刚智。唐开元十一年至十八年(723—730年),金刚智先后在长安佛寺译法,弟子不空回到中国先后译出《金刚顶经》等经典著作。青龙寺惠果承其法系,后成为青龙寺东塔院灌顶国师,其日本弟子空海为其正嫡之一,并回到日本创立了日本密教真言宗,成为了密宗的第八代宗主,影响巨大。因此与慈恩寺不同,青龙寺宗教思想的引进者是海外名僧,并非源自本国。青龙寺因自身宗教性质因素,与海外宗教交流频繁,因以佛寺管理制度上比慈恩寺宽松许多,佛教人员因杂糅各国僧徒,在思想接纳上也更宽容许多,这就使得青龙寺始终保持接纳万物、包容万象的开放精神。诗人的精神状况与周边人员的状态是互相影响的,青龙寺人员来自各国,人员多样化使得诗人在情绪上不拘泥于固定情绪而是因周边环境的不断变化而改变,所以即便深受仕途挫折的诗人到此,心态也会逐渐豁达、乐观起来,因此以青龙寺为中心创作的诗歌总洋溢着愉快的气氛就不难理解了。

四、结语

慈恩寺与青龙寺作为唐朝长安城内的两大重要寺院,前者观望过盛唐顶峰的豪迈气势,所以拥有为数不少气势恢宏的应制诗,也经历过由盛转衰的没落衰景,所以吸引了仕途坎坷的诗人来此感怀国家命脉,悲叹祖国山河;后者自身历经沧海桑田,在中晚唐再度崛起,饱尝战乱的萧条,又能在景致美好之处安身立命,其诗作中体现出的乐观豁达是自身魅力与时代变迁所融合的结果。诚然,不能将两寺诗诗风一概而论,例如慈恩寺诗中也有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”“广陌万人生喜色,曲江千树发寒梅”的喜悦与激昂,青龙寺诗也有“夕阳无限好,只是近黄昏”的遗憾和感伤,但本文仅以诗题直接标示“慈恩”与“青龙”作为考察范围,对两寺诗进行诗风比较,并通过慈恩寺诗多“悲”,青龙寺诗多“喜”的独特视角来反映时代文人用不同的情感表达方式折射出的社会人生、现实政治、宗教信仰以及时代盛衰的变迁。