牦牛放牧强度对青藏高原东缘高寒草甸群落结构与土壤理化性质的影响

周国利,程云湘,,马青青,申 波,曲 久,田 富,常生华

(1.兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室 / 兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室 / 兰州大学草地农业教育部工程研究中心 / 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020;2.内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特 010021;3.西藏那曲市畜牧兽医技术推广总站,西藏 那曲 852000)

高寒草甸是青藏高原草地生态系统的重要组成部分[1],为人类提供可持续的生态系统功能和服务。放牧作为草地最普遍、经济的利用方式[2],是青藏高原地区主要的生产活动。牧民过分强调草原的生产功能而忽视草原的生态服务功能,造成近年来放牧强度显著增加[3]。不合理的放牧方式和草地管理制度,不仅造成草地生产力降低[4],还影响草地群落结构、功能及土壤理化性质[5],导致草原退化等一系列的生态环境问题,使得草畜矛盾不断激化。因此,探讨不同放牧强度对草地群落结构和土壤理化性质的影响机制,对维持草地健康、实现可持续性管理具有重要意义。

在天然草地生态系统中,放牧家畜与植物之间的相互作用调控着草地植物群落结构、生产力及整个生态系统的稳定性[6]。放牧家畜主要通过采食植被地上生物量、践踏和排泄物的养分归还影响草地群落、土壤结构、养分循环和利用[7]。目前,放牧研究主要集中在放牧对草地生产力和植被群落特征[8]、牧草营养品质[9]、土壤理化性质以及土壤微生物[10]等方面。不同地区植被地下生物量[11]和土壤有机碳[12]随放牧强度的增加表现出不同的结果。研究表明,过度放牧会对草地造成不利影响。

青藏高原特殊的地域条件造成其较强的生态脆弱性[13],对气候变化和人类活动干扰的响应极其敏感[14]。目前对高寒草甸放牧的研究大多集中在某一地区草地特定因子的变化,而对不同区域间放牧强度对草地影响的研究较少,而且两地区放牧对植被群落多样性的影响表现出相反的变化趋势。温度和降水作为影响草地生态系统的两个重要因素,会导致草甸植被的地区差异。青海矮生嵩草(Kobresia humilis)草甸的地上生物量对增温过程响应敏感,增温条件下总生物量增加了3.53%[15]。石岳[16]和Yang等[17]在青藏高原的研究表明,植被生长季的降水量对草地地上生物量的影响较温度更大。降水也会影响土壤有机碳含量,研究表明,土壤有机碳含量随着降水量的增加、温度的降低呈增加的趋势[18],但也有研究报道降水量对有机碳含量没有影响[19]。本研究以地区差异为研究点,对比甘南玛曲和果洛玛沁两地区不同放牧强度下高寒草甸群落结构特征和土壤理化性质,为制定不同高寒草甸地区合理的放牧管理提供理论支持,以期实现高寒草甸生态系统的可持续发展。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

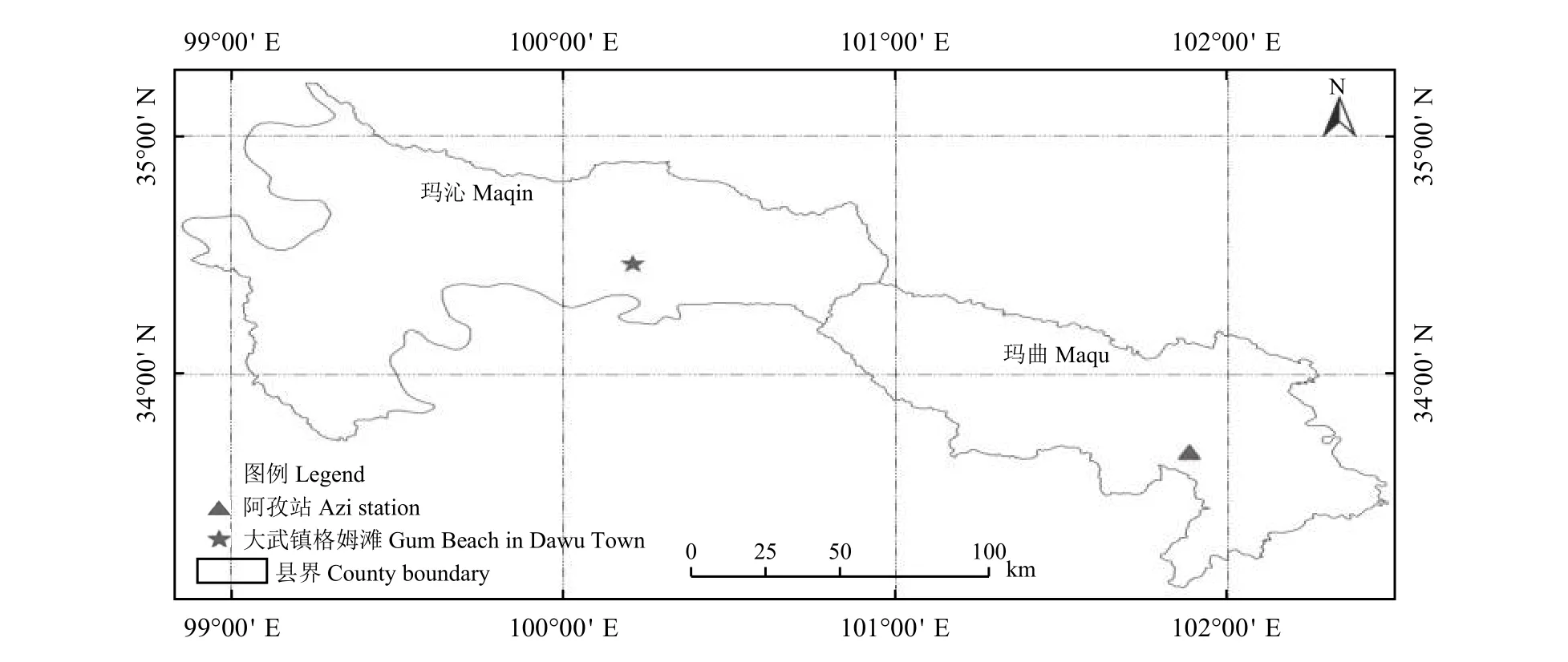

研究区分别位于青藏高原东缘的青海省果洛州玛沁县大武镇格姆滩 (34°27.859′ N,100°12.727′ E)、甘肃省甘南州玛曲县中部阿孜畜牧科技示范园区(33°59′ N,102°02′ E)(图 1)。这两个地区气候为高原山地气候,全年分为冷暖两季,年均日照时数 2 700 h。年均温较低 (甘南 3.16 ℃,果洛 1.37 ℃),全年最高温度在7月(甘南13.06 ℃,果洛11.86 ℃);年降水较丰富 (甘南 679.20 mm,果洛 603.45 mm),降水主要集中在8月(甘南171.55 mm,果洛130.75 mm)(图2)。土壤为高山草甸土(果洛)和亚高山草甸土(甘南),从植物区系组成和水热特征来看,其草地类型属于典型高寒草甸。牧草每年从4月中旬开始返青,8月达生长期旺季,9月下旬进入枯黄期。

图1 研究区域概况图Figure 1 Overview of the research area

图2 2017年甘南和果洛地区的月均温和降水量Figure 2 Monthly mean temperature and precipitation in the Gannan and Guoluo regions in 2017

1.2 试验设计

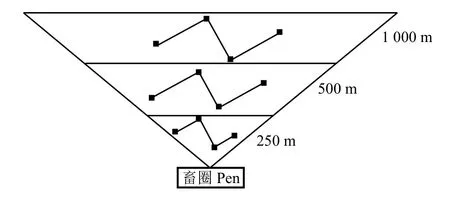

2017年8 月下旬,根据研究区牦牛数量和牧户草地面积确定放牧强度(sheep units·hm-2)(1头牛相当于5个羊单位),在两个地区分别选择3家不同放牧强度 (G1、G2、G3且 G1< G2< G3)的牧户进行试验,1个禁牧区作为对照(CK)(表1)。为了减少因牦牛采食距离造成的试验误差,在每家牧户草地以牦牛距离畜圈的远近及放牧时牦牛的行走路径将牧户草地划分为不同的3个放牧梯度,从畜圈口向外辐射 250、500、1 000 m 的区域内各选取1个采样区域,每个采样区域按照“Z”型设置样方,在“Z”的 4 个点上各取 1 个 0.5 m × 0.5 m 的样方,共计12个(图3)。在无雨或雨后24 h取样。在每个样方内测定植被盖度、草层的平均高度、物种数、每种的地上生物量,齐地剪取样方内植株,按优质牧草(莎草科 + 禾本科)、杂草类(可食杂草 +有毒杂草)分类,分装于信封,带回实验室进行分析。

表1 牦牛不同放牧强度Table 1 Different intensities of yak grazing in this study

图3 样地及采样示意图Figure 3 Plot and sampling sketch map

使用物种丰富度 (Species richness)、多样性指数 (Shannon-Wiener diversity index)、 优 势 度 指 数(Simpson dominance index)和 均 匀 度 指 数 (Pielou Evenness index)表征群落结构特征。根据物种的重要值确定群落中物种优势程度,进而通过物种优势度确定群落类型。当草地密度和盖度相对均匀时,可以用相对频度来计算物种的重要值[20]。用植物种的相对频度和相对高度的平均值来表示其重要值,具体公式如下:

某一物种的相对频度 = (该种的频度/所有种的频度总和) × 100%;

某一物种的相对高度 = (样方内该物种的平均高度/所有物种的平均高度和) × 100%;

重要值 = (相对频度 + 相对高度)/2;

物种丰富度 (Richness):R=S;

多样性指数(Shannon-Wiener index):

式中:S为0.25 m2样方中的物种数;Pi为第i种的重要值占总物种重要值的比率。

其中多样性指数用于评价植物群落的物种多样性和均匀度。

三组的Hp感染阴性患者血HA值比较,差异无统计学意义(P>0.05);Hp感染阳性的患者血HA值随疾病加重不断升高,GC组患者的血HA值高于其他两组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。同组患者在不同Hp感染下HA水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

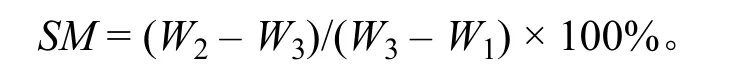

在每个样方植被调查结束后,利用直径为5 cm的土钻采集样方内3处0-10 cm深度的土壤样品,捡出根、石头等杂物,混合、阴干、过孔径0.25 mm筛后,带回实验室测定土壤有机碳(酸化法[21]),用传统铝盒烘干法测定土壤水分(SM, %),计算公式:

式中:W1= 干燥铝盒称重 (g),W2= 土样约 20 g +铝盒重 (g),W3= 在 105 ℃ 下烘烤 48 h 称铝盒及土样总重(g)。

利用内径9 cm的根钻采集样方内0-20 cm深度的地下根量,用水冲洗掉多余的土,拣去石砾等杂物。将洗净的根样在65 ℃的恒温箱内烘至恒重,称取烘干重。

1.3 数据处理

使用SPSS 20.0单因素方差分析(ANOVA)程序分别分析不同放牧强度在每个地区对地上生物量(aboveground biomass, AGB)、地下生物量 (belowground biomass, BGB)、 Species richness、Shannon-Wiener index、Simpson index、Pielou index、土壤有机碳和土壤水分的影响,显著性水平a= 0.05;用独立样本T检验(T-test)分析同一放牧强度不同地区的AGB、BGB、Species richness、Shannon-Wiener index、Simpson index、Pielou index、土壤有机碳和土壤水分,显著性水平a= 0.05。对地区(甘南和果洛)和放牧强度(G1、G2、G3)进行双因素方差分析(Two-way ANOVA),采用LSD检验方法检验各处理间的多重比较, 其中检验水平为a= 0.05。使用 Microsoft Excel 2016 软件绘制图表。

2 结果与分析

2.1 放牧强度和地区及其交互作用对植被和土壤的影响

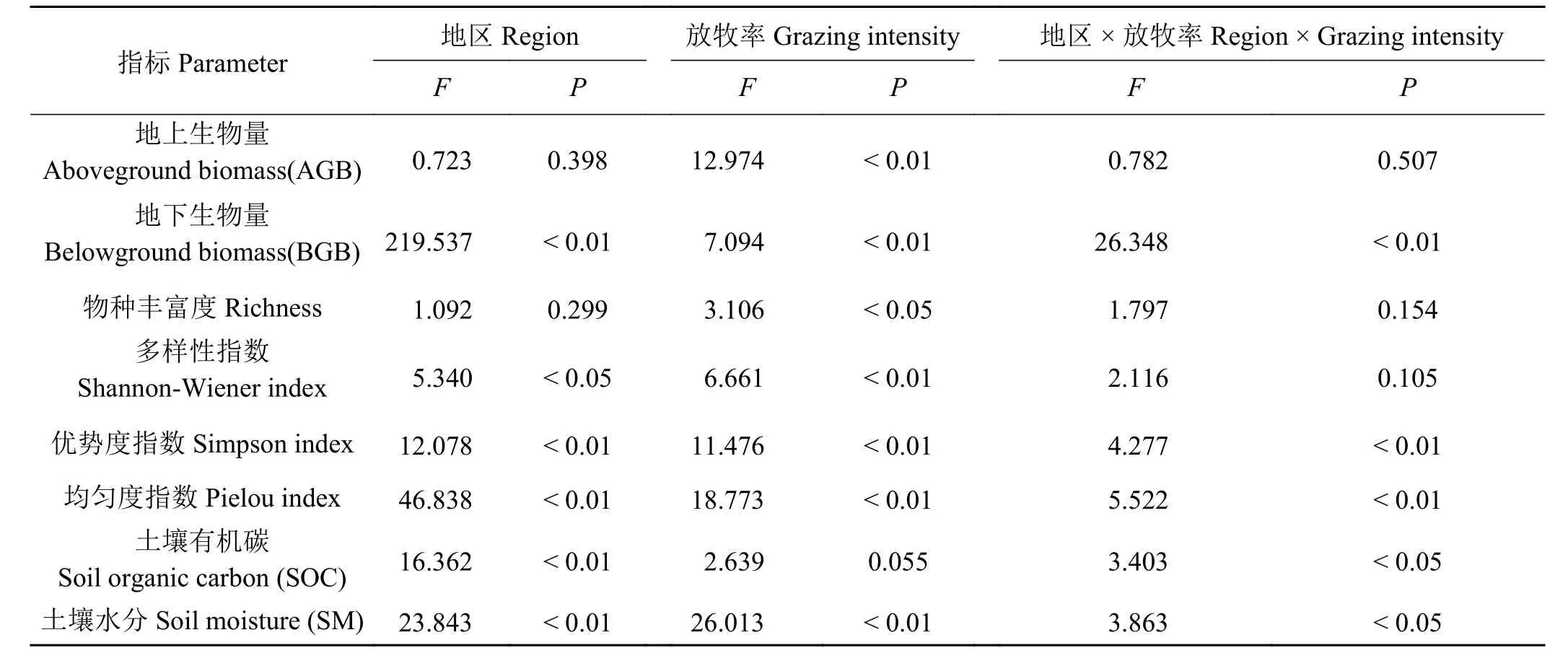

牦牛放牧强度对高寒草甸AGB、BGB、Shannon-Wiener index、Simpson index、Pielou index 以及土壤水分有极显著影响(P< 0.01),对Richness有显著影响(P< 0.05);地区对 BGB、Simpson index、Pielou index、土壤有机碳含量以及土壤水分有极显著影响(P<0.01),地区和放牧的交互作用对植物BGB、Simpson index、Pielou index 有极显著影响 (P< 0.01),对土壤有机碳含量和土壤水分有显著影响(P< 0.05)(表2)。

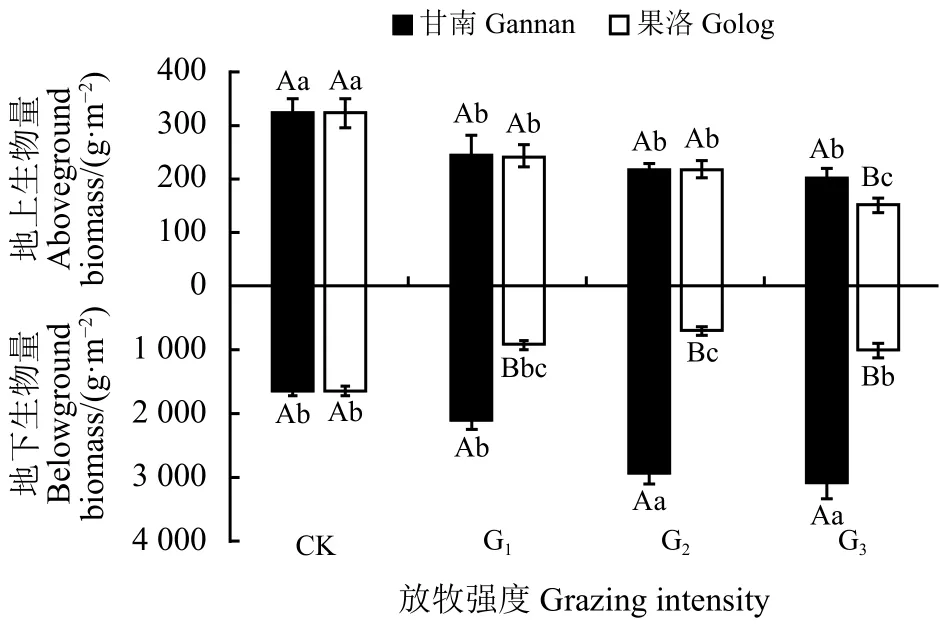

2.2 放牧强度对两处高寒草甸群落生物量的影响

两个地区的AGB随着放牧强度的增加呈下降趋势,且放牧处理的AGB均显著低于CK(P<0.05);两地区放牧地BGB结果不同,甘南放牧地G2和G3的BGB显著高于CK 。同等放牧处理下,只有G3处理下果洛的AGB显著低于甘南(P< 0.05);相同放牧处理下,甘南BGB显著高于果洛(P< 0.05)(图4)。

表2 放牧强度和地区及其交互作用对植被和土壤的影响Table 2 Effects of grazing intensity and area and their effect on vegetation and soil

图4 放牧强度对高寒草甸地上地下群落生物量的影响Figure 4 Effects of grazing intensity on aboveground and belowground biomass in alpine meadow

2.3 放牧强度对两处高寒草甸群落结构的影响

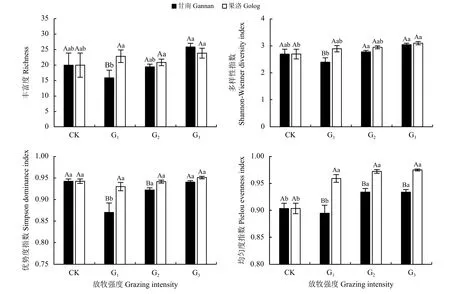

甘南地区植物群落的Richness、Shannon-Wiener index、Simpson index 以及 Pielou index 均随放牧强度增加而增加;而果洛地区多样性指数均不受放牧影响 (P> 0.05)。G1处理下,果洛的 Richness、Shannon-Wiener index、Simpson index 以及 Pielou index 均显著高于甘南 (P< 0.05)(图 5)。

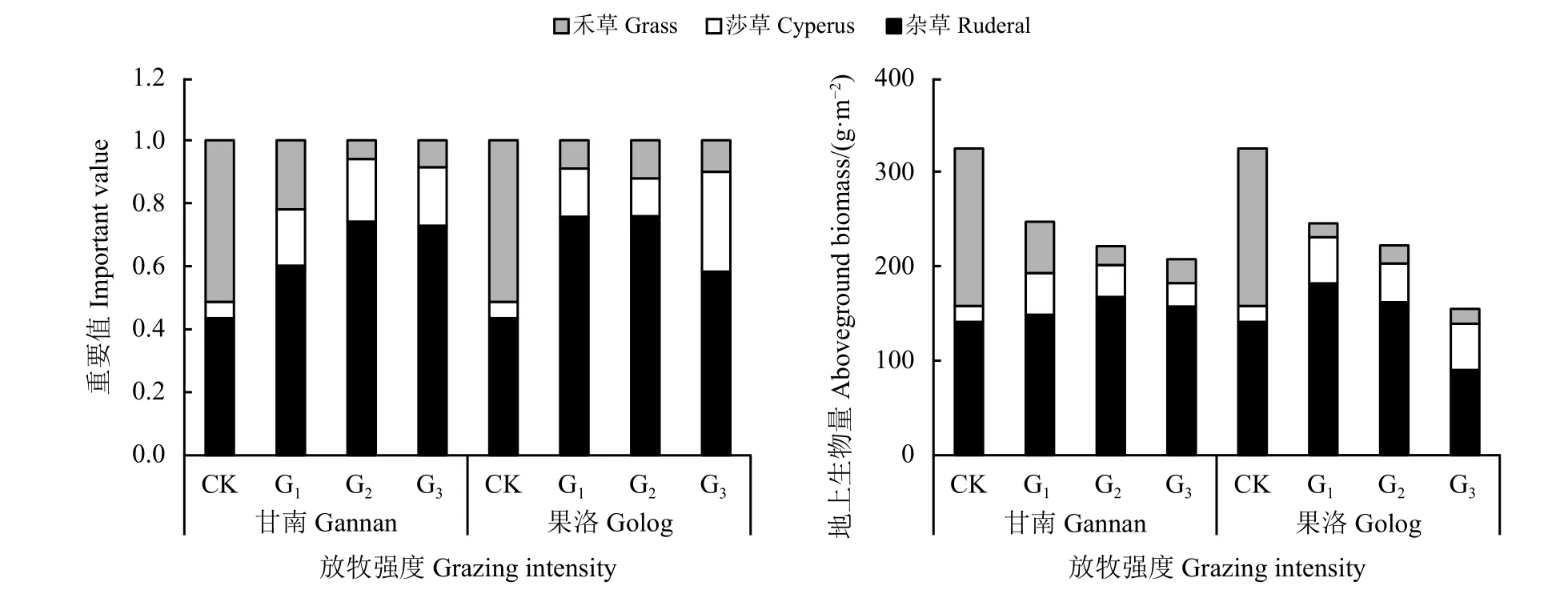

2.4 放牧强度对高寒草甸功能群组成的影响

2.5 放牧强度对高寒草甸土壤有机碳和水分含量的影响

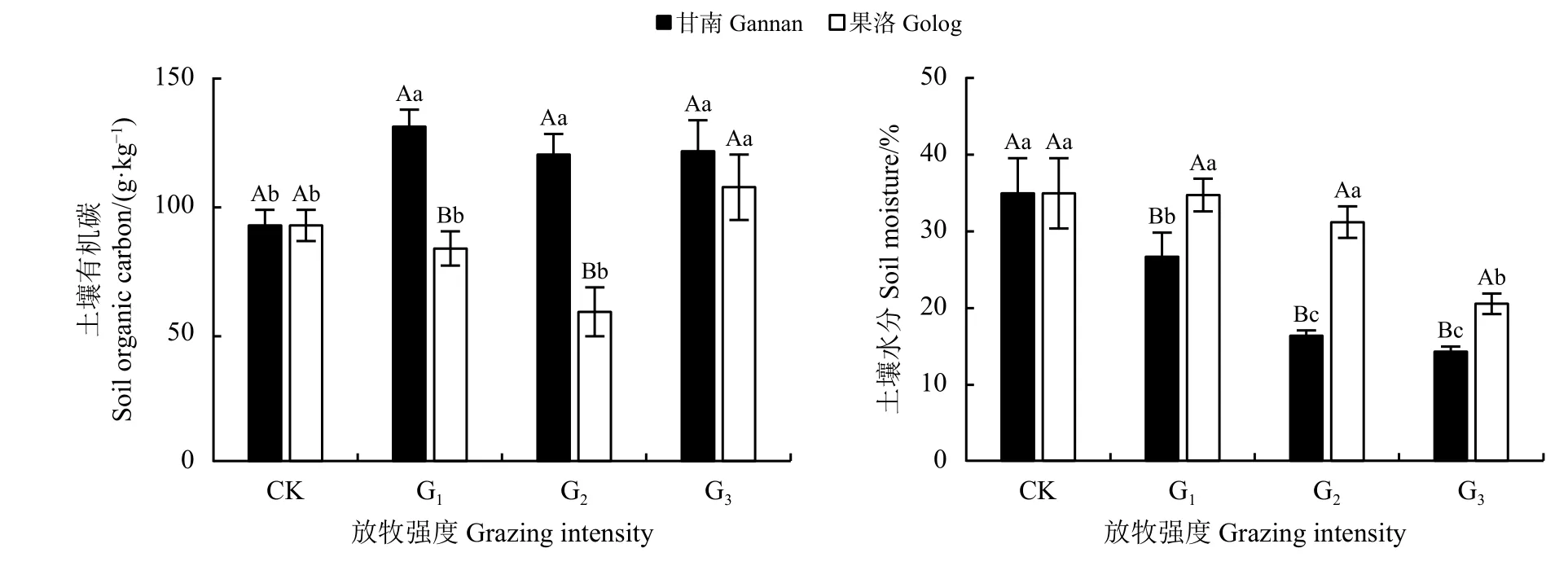

长期的放牧干扰增加了甘南地区土壤有机碳的含量,但不同放牧强度间差异不显著(P> 0.05);果洛的土壤有机碳含量只在G3时才显著高于其他放牧处理和CK(P< 0.05),相同程度放牧处理下的土壤有机碳在G1和G2时表现为甘南显著高于果洛 (P< 0.05)(图 7)。放牧对土壤水分有显著影响 (P<0.05),甘南地区CK处理下的土壤水分显著大于放牧区域,土壤水分随放牧强度的增加呈现降低的趋势。 放牧处理下果洛地区的土壤水分显著高于甘南 (P< 0.05)(图 7)。

3 讨论

图5 放牧强度对植物多样性的影响Figure 5 Effect of grazing intensity on plant diversity

图6 放牧强度对植被功能群组成的影响Figure 6 Effect of grazing intensity on the composition of vegetation functional groups

青藏高原常年低温、多雨雪,降水主要集中在5-9月,全年最高温度和最大降水分别在7月和8月,温度和降水在很大程度上限制了牧草的生长[22]。牦牛放牧作为高寒草甸重要的干扰因子,影响着高寒草甸植被的生长;其中放牧强度、放牧制度、放牧时间等在一定程度上会影响草地群落结构以及土壤养分的变化[2]。

图7 放牧强度对土壤有机碳和土壤水分的影响Figure 7 Effect of grazing intensity on soil organic carbon and soil moisture

两地区的AGB随着放牧强度的增加而减小,这与很多研究结果相一致,其他草地类型生态系统亦有相似结论[23]。放牧牦牛对植物的采食,牦牛游走、践踏等活动对植物的破坏性大于其再生长速率,从而降低了牧草的地上生物量。植物将超过一半的光合作用产物分配到根系[24]。牦牛放牧对植被BGB的影响在两地区表现出相反的结果,甘南的植被BGB随放牧强度的增加而增加,这与Pucheta等[11]的结果相一致,而和董全民等[25]的研究结果相悖,这可能是由于甘南的放牧制度为全年放牧,牦牛对草地持续的采食和践踏造成草甸植被趋向于不易被采食、破坏的地下发展,导致BGB增加。果洛地区的BGB随放牧强度的增加而呈现先减小后增加的趋势,这可能与该牧场的放牧历史、载畜量以及季节轮牧的放牧制度有关;牦牛通过践踏和排泄改变了土壤环境(如容重、含水量和透气性等)继而导致BGB的变化。在3种放牧强度下,甘南的BGB高于果洛,这可能是由于前者的温度和降水均高于后者,促进了植物的光合作用,使得光合产物更多地运送至植物根系,从而导致BGB的增加。

放牧干扰下,草地群落物种的生长发育受到影响,群落结构会发生变化[26]。大多研究表明,适度的放牧干扰有利于草地植物生长,能够维持草地生产力,可改良草地,维持草原群落多样性和稳定性[27]。果洛地区草地的Richness和多样性指数在各放牧处理间无显著差异,这与Zhou等[28]对青藏高原的放牧研究结果相一致,这可能与该地区温度、降水条件以及优良的种质资源等有关。甘南的群落Richness和多样性指数随着放牧强度的增加而显著增加,甘南的气候条件优于果洛,使得甘南潜在种质资源丰富于果洛,因此结果不同于果洛,甘南轻度放牧时,牦牛采食的空间比较大,对植物群落的干扰较小;随着牦牛对草地的采食量和践踏程度加大,优质牧草优势物种的生物量、Richness、株高和盖度均降低,导致杂草的Richness和多样性增加,从而使得整个群落中Richness和物种多样性增加。

从功能群来看,放牧使得牦牛喜食的优质牧草(禾本科和莎草科)的比例下降,而其他适口性差的可食杂草和有毒杂草的比例增加,与董全民等[29]的研究结果一致。这是由于家畜的选择性采食能够改变牧草的竞争力。一般来说,采食削弱被采食牧草的种间竞争力,增强未采食或少采食牧草的竞争力[2]。

土壤有机碳是土壤肥力基础指标之一,占到整个草地农业生态系统碳库的90%左右,对植物的生长发育有重要作用[30]。有机质的动态转化过程,受温度、降水、植被、土壤和管理措施等很多因素的影响[31]。放牧干扰使得甘南地区土壤有机碳的含量增加,这是由于牦牛采食一方面引起植被组成变化,根冠比增加,促进有机物质向地下部分的转移,另一方面,放牧降低了植被盖度,增强了草地的采光能力,促进了光合作用。牦牛践踏会加快草地凋落物的分解速度,促进土壤有机质积累[32],土壤遭受更多牲畜的频繁踩踏,紧实度增加,土壤含氧量降低,从而减缓了微生物对有机质的分解速率[33],Li等[34]在玛曲地区的研究也表现出相同的结果。

土壤水分作为影响植被生物量及群落物种多样性的主要因子之一,其与裸露地表面积、蒸发量有密切关系[35],过度放牧下家畜对草地的啃食和践踏导致地表植被覆盖度明显降低,裸露地表面积增加、蒸发量增强。土壤水分随着放牧强度的增加呈现降低趋势,这一结果与祝景彬等[36]的结果一致。可能是随放牧强度增大,家畜践踏作用增加,土壤孔隙度减小,土壤的渗透阻力加大,土壤水分降低[37]。本研究中,在放牧区的土壤水分均是果洛大于甘南,而在降水差异上,甘南的降水量要高于果洛,表现出降水量和土壤水分呈现相反的变化趋势,这与钟维斌[38]土壤水分基本上与降水量正相关的研究结果相反,可能是由于甘南的牦牛放牧制度为连续放牧,牦牛的践踏增加了土壤紧实度,使得土壤持水能力降低[39],相对较高的温度使土壤表层的蒸散作用加强,导致甘南的土壤水分低于果洛。

4 结论

通过两地区放牧对高寒草甸的影响比较研究,在未放牧的情况下,禾本科牧草的比例明显高于放牧地区,放牧增加了杂草的比例;地区差异对物种多样性和土壤有机碳、土壤水分有影响:放牧降低了两地区地上生物现存量和土壤水分,促进了甘南地区BGB增加,增加了群落物种多样性和土壤有机碳;放牧对果洛地区的BGB、物种多样性以及土壤有机碳均无显著影响。综上所述,放牧对甘南植被和土壤的影响更大。