常规籼稻黄华占籽粒淀粉和蔗糖代谢相关酶活性对夜温升高的响应

张文倩, 王亚梁, 朱德峰, 陈惠哲, 向 镜, 张义凯, 武 辉, 胡国辉, 易子豪, 张玉屏

中国水稻研究所, 水稻生物学国家重点实验室, 杭州 310006

水稻是我国主要粮食作物,大约60%的人口以稻米为口粮。1960年以来,我国地表平均温度升高了1.2℃,根据预测,到21世纪末,我国地表温度还将上升2.2℃~4.2℃[1]。而温度与水稻产量又有着密切联系。Peng等[2]指出日最低温度升高1℃,水稻减产10%。水稻品质形成的关键时期是灌浆期,有研究表明,夜温升高影响了水稻籽粒干物质的积累和稻米品质[3];但也有研究认为,夜温升高加快了灌浆速率,且并未引起千粒重的下降[4]。

水稻籽粒中糙米90%的物质来源于淀粉,而淀粉是籽粒灌浆过程中主要的积累产物,其合成的过程主要包括蔗糖分解、淀粉积累。蔗糖是糖分运输和贮存的主要形式,其可降解为葡萄糖,转化为葡萄糖供体,之后用于合成淀粉[5]。在籽粒灌浆时期,籽粒中蔗糖的含量及其代谢相关酶的活性起着非常重要的作用。蔗糖磷酸合成酶(sucrose phosphate synthase,SPS)和蔗糖合成酶(sucrose synthase,SS)是蔗糖进入各种代谢途径所必需的关键酶,其中SS活性与籽粒淀粉的积累速率呈极显著正相关[6]。任雷[7]的研究表明,温度越高,越有利于甜瓜果实糖分的积累和蔗糖相关酶的表达。可溶性淀粉合成酶(soluble starch synthase,SSS)和淀粉分支酶(starch branching enzyme,SBE)是灌浆过程中淀粉合成的关键酶[8]。研究表明,高温处理下籽粒中SSS和SBE的活性会升高,直至峰值后下降[9]。

然而,目前还没有针对夜温升高对日间及夜间淀粉代谢生理过程的影响的研究,基于此,本研究以优质稻黄华占为材料,研究夜温升高对不同灌浆时期的淀粉及蔗糖生理代谢变化的影响,以期明确水稻籽粒灌浆过程中气候变化对籽粒物质积累的影响机制。

1 材料与方法

1.1 供试材料与盆栽方法

本研究于2017年在杭州市中国水稻研究所人工气候箱内进行。采用盆栽种植,土壤基础肥力为pH 5.93、有机质28.26 g/kg、全氮1.50 g/kg、碱解氮128.24 mg/kg、全磷0.87 g/kg、有效磷44.8 mg/kg、全钾25.27 g/kg、速效钾13 mg/kg。供试品种(组合)为优质籼稻黄华占(HHZ),为大面积生产的主推品种,主茎叶片数14片,生育期130 d左右。

采用基质塑盘育秧,秧苗为3叶1心时移栽至装有过筛均匀的田间细土的塑料盆中(规格:长×宽×高=20 cm×18 cm×25 cm),每盆装过筛均匀干土10 kg,每盆种植生长状态一致的秧苗2穴,每穴2棵苗,每个处理6盆。每盆施用复合肥(N∶P∶K=15∶15∶15)3.0 g做为基肥,分蘖期施用尿素0.6 g,穗分化开始时施复合肥(N∶P∶K=15∶15∶15)1.8 g作为穗肥。其他管理措施同常规栽培,塑料盆内水层保持在2~3 cm。

1.2 试验处理与温度控制

于水稻灌浆初期P1(开花后的前10 d)、灌浆中期P2(开花后11~20 d)和灌浆后期P3(开花后21~30 d),将生长发育基本一致的稻株单穗进行挂牌标记,整盆移入玻璃人工气候箱内,自然光照,处理结束后再移入室外让其自然生长,直至籽粒成熟。根据长江中下游地区单季稻灌浆期间夜间温度变化,3个处理组的温度设定(具体见表1):0:00~7:00和16:00~24:00分别为21.0℃(T1)、25.0℃(T2,对照)、29.0℃(T3),7:00~9:00分别为24.5℃、26.5℃、30.5℃,9:00~14:00均为32.0℃,14:00~16:00分别为29.5℃、30.5℃、31.5℃。气候箱内空气相对湿度为75%。

表1 人工气候箱温度设置Table1 Temperature setting of climate chamber.

1.3 测定项目和方法

于每一阶段处理结束当天取样,分别于日间12:00~13:00和夜间22:00~23:00进行。取标记穗中部同一部位籽粒,取样样品置于-80℃保存。

1.3.1蔗糖和淀粉含量测定 蔗糖含量测定采用蒽酮比色法[10],淀粉含量、支链淀粉含量和直链淀粉含量测定参照何照范[11]的方法。

1.3.2蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性测定

蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶的活性测定参照夏叔芳等[12]的方法。

1.3.3可溶性淀粉合成酶活性和淀粉分支酶活性测定 可溶性淀粉合成酶活性测定参照李天等[13]的方法,淀粉分支酶活性测定参照赵法茂等[14]的方法。

1.4 统计分析

采用Excel软件进行数据统计及作图,利用SAS统计软件进行方差分析(Duncan’s)。

2 结果与分析

2.1 籽粒蔗糖和淀粉含量

由图1A可知,T1处理的平均蔗糖含量为6.7 mg/g(鲜重),T2处理的平均蔗糖含量为6.2 mg/g(鲜重),T3处理的平均蔗糖含量为6.4 mg/g(鲜重),即平均蔗糖含量:T1>T3>T2。在P1时期,不同夜温处理蔗糖含量差异最明显,T2、T3处理的蔗糖含量基本相同,较T2、T3处理,T1处理的蔗糖含量增加了18.2%,而在P2、P3时期,T1处理的蔗糖含量最高,T3处理的蔗糖含量高于T2处理。由图1B可知,在P1时期,淀粉含量在不同温度处理下差异显著,T3处理的淀粉含量显著高于其他2个处理,较T1、T2处理,T3处理的淀粉含量分别上升了14.0%、20.6%。说明籽粒内部蔗糖含量的变化差异主要在P1时期和P3时期,而淀粉含量变化差异主要在P1时期。

2.2 支链淀粉和直链淀粉含量

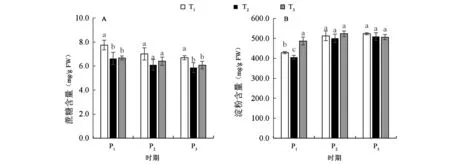

淀粉包括支链淀粉和直链淀粉2种。从图2A可见,P2时期的不同夜温处理下籽粒中支链淀粉的含量差异显著,随着夜温升高支链淀粉含量下降,与T1处理相比,T2处理和T3处理分别下降了10.39%和33.23%。而P1时期T3处理支链淀粉含量最高,P3时期不同处理间差异较小。说明在灌浆初期(P1)夜温升高利于支链淀粉的合成,而灌浆中期(P2)夜温升高不利于支链淀粉的合成。

由图2B可知,在不同时期,T3处理的直链淀粉含量均高于其他处理,且在P1时期差异最显著,较T1、T2处理,T3处理的直链淀粉含量分别上升了273.3%、13.4%。灌浆期夜温升高使直链淀粉含量明显增加,且水稻灌浆初期(P1)籽粒直链淀粉含量上升最显著,说明此时为影响直链淀粉含量的敏感时期。

2.3 可溶性淀粉合成酶(SSS)和淀粉分支酶(SBE)活性

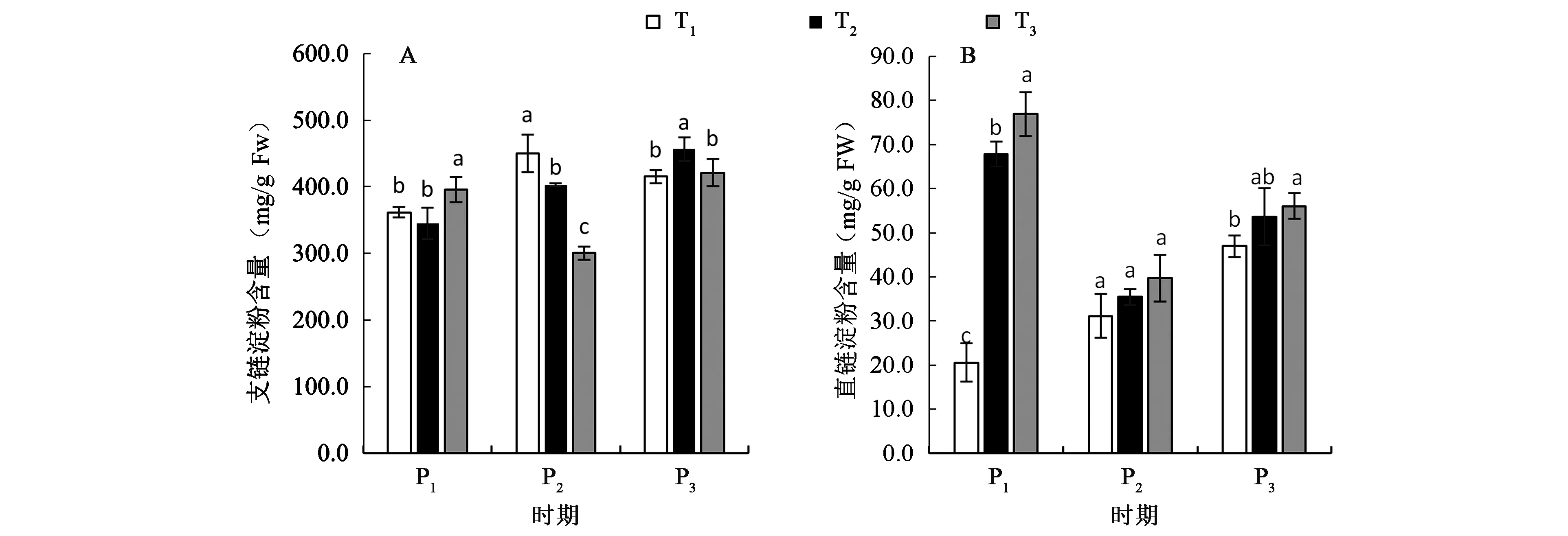

在籽粒灌浆过程中,SSS和SBE是淀粉合成的关键酶。从图3可看出,无论在日间还是夜间,T3处理下SSS活性均较小,且在P1、P2时期较T1处理酶活性显著下降,说明灌浆初期(P1)和中期(P2)夜温升高,SSS活性显著下降。

图1 不同温度处理籽粒蔗糖(A)和淀粉(B)的含量Fig.1 The contents of sucrose(A)and starch(B)in grains under different temperature treatments.注:不同字母代表同一时期不同温度处理间差异显著(P<0.05)。

图2 不同温度处理籽粒支链淀粉(A)和直链淀粉(B)的含量Fig.2 The contents of amylose(A)and amylopectin(B)in grains under different temperature treatments.注:不同字母代表同一时期不同温度处理间存在显著差异(P<0.05)。

图3 不同温度处理籽粒可溶性淀粉合成酶(SSS)和淀粉分支酶(SBE)的活性Fig.3 The activity of soluble starch synthetase(SSS)and starch branching enzyme(SBE)in grainsunder different temperature treatments.注:A.不同温度处理在不同时期日间SSS的活性; B.不同温度处理在不同时期夜间SSS的活性; C.不同温度处理在不同时期日间SBE的活性; D.不同温度处理在不同时期夜间SBE的活性。不同字母代表同一时期不同温度处理间差异显著(P<0.05)。

而SBE与SSS对温度的敏感程度并不相同。日间T3处理下P1、P2时期SBE活性明显低于其他2个处理,表现为温度升高酶活性下降,P3时期3个温度处理下酶活性差异不显著;夜间T3处理的酶活性依旧最小(平均为116.64 U/g FW),但T2处理的酶活性最大(平均为239.2 U/g FW),这与日间酶活性变化趋势不一致,即夜间SBE酶活性在高温与低温条件下均较低。图3主要说明T3处理(夜温29℃)下SSS和SBE的酶活性均降低,不利于籽粒淀粉的正常合成,且P1和P2时期夜温升高显著影响二者活性。

2.4 蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性

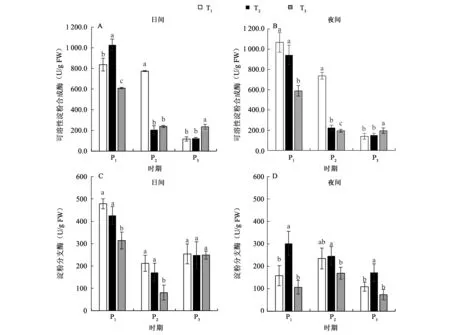

SS与SPS均为蔗糖进入各种代谢途径所必需的关键酶,其活性反映蔗糖生物合成途径的能力,但随着夜温升高,其响应不一致。由图4可知,SS活性在日间和夜间变化趋势一致,P1时期,相对于其他2个处理,T3处理下酶活性显著下降,P2时期T2处理和T3处理下酶活性显著下降。说明SS活性受到夜温升高的影响:P1时期夜间外界温度升高至29℃时,酶活性显著下降;P2时期外界夜间温度≥25℃,酶活性显著下降。

夜温升高同样显著影响了SPS活性。P1时期,相对于其他2个处理,T3处理日间SPS活性显著升高,但夜间酶活性显著降低。然而,在P2时期对比T1处理,T3处理和T2处理日间SPS活性显著降低,但夜间SPS活性有所升高。P3时期,各个温度处理差异不大。综上所述,SPS活性在P1时期,夜温升高日间酶活性增大,夜间酶活性降低,P2时期则反之。说明日间酶活性也会受到夜温升高的影响,且SPS对外界温度变化敏感。

图4 不同温度处理蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性Fig.4 Activity of sucrose synthetase(SS)and sucrose phosphate synthetase(SPS)in grains under differenttemperature treatments.注:A.不同温度处理在不同时期日间SS的活性; B.不同温度处理在不同时期夜间SS的活性; C.不同温度处理在不同时期日间SPS的活性; D.不同温度处理在不同时期夜间SPS的活性。不同字母代表同一时期不同温度处理间存在显著差异(P<0.05)。

3 讨论

本研究结果表明水稻开花后的P1时期和P2时期籽粒淀粉和蔗糖代谢相关酶活性受夜温升高的影响较大,其中P1时期是淀粉代谢对夜温变化最敏感的时期。灌浆初期(P1),夜温升高淀粉含量显著上升,直链淀粉和支链淀粉的含量也随之上升,蔗糖含量下降;SSS、SBE和SS活性下降,SPS日间酶活性上升而夜间下降,这说明夜温升高对酶活性的影响具有持续效应,即日间酶活性也会受到夜温升高的影响。

灌浆初期(P1)为夜温升高对淀粉积累影响的敏感时期。而后2个时期的温度处理,对淀粉积累影响较小。这与吕艳梅等[15]研究灌浆期高温对水稻籽粒淀粉形成的影响的结果相似,但其也表明高温易使灌浆提前结束。从品质角度出发,直链淀粉的含量是影响稻米品质的重要因素。有研究表明,直链淀粉含量低,稻米食味值较好[16,17]。而在本研究中,直链淀粉含量均随着夜温升高而增加,且在P1时期增幅最显著,可见此时是影响直链淀粉含量的敏感时期,夜温升高影响了水稻的稻米品质,这与张桂莲等[18]的研究结果相似,其认为抽穗结实期高温使直链淀粉含量增加。

Mayer等[19]和Wilhelm等[20]指出,SSS对高温十分敏感,也有研究表示灌浆早期高温处理可明显提高SSS的酶活性[21]。通过本研究可以发现,P1和P2时期夜间温度升高,使得HHZ日间和夜间SSS酶活性均显著降低,且在P1时期日间与夜间不同温度处理SSS活性差异最明显。而SBE在P1时期夜间高温与低温活性均较低,这与金正勋等[22]的研究结果相吻合,其发现SBE活性对温度变化的响应较为迅速,温度过高或过低该酶的活性都会降低。

SPS利于降解后的运输产物在其催化下形成蔗糖,由本研究结果可知,P1时期高夜温减缓夜间籽粒内蔗糖合成,P2时期高夜温减缓日间籽粒内蔗糖合成。而SS的主要作用是催化蔗糖分解成葡萄糖和果糖,为淀粉合成提供底物。本研究中,SS在不同夜温下其活性差异明显,在P1时期夜温29℃时,其酶活性最小,即在高夜温下通过蔗糖合成酶途径分解蔗糖的能力下降,此时可能影响籽粒内的淀粉合成,也有研究表明[14]高温会抑制灌浆期籽粒蔗糖合成酶活性,可能会导致淀粉合成受阻。

在本研究中,淀粉含量随着夜温升高而上升,然而,灌浆过程中淀粉合成的关键酶,可溶性淀粉合成酶和淀粉分支酶,活性均下降。这主要是由于籽粒内淀粉积累合成是一个复杂的过程,水稻淀粉的合成需要通过一系列酶促反应完成,除了本研究已测定的可溶性淀粉合成酶和淀粉分支酶,还包括ADPG焦磷酸化酶、颗粒结合型淀粉合酶、淀粉去分支酶和淀粉磷酸化酶[23]。因而,在后续试验中可基于此展开深入的研究。此外,本次研究中试验时期独立分为3个阶段,并未对灌浆全过程中不同阶段进行探究,且设置3个温度处理,温差分别为3℃、7℃、11℃,而目前较小幅度的夜间增温对水稻灌浆影响的生理机制,以及夜间增温与日间增温对籽粒结实具体影响的差异尚不明确,有待进一步探索。