基于科学思维培养的初中生物学教学策略应用

——以肺与外界的气体交换教学片断为例

谢琳纯 黄胜琴

2014年3月,《教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》中明确提出,要在学科教学中落实核心素养。生物学核心素养是学生获得的持久能力和品格,是学生终身受益的学习成果。其中,科学思维是学生认识物质世界、争取获得高质量结果的思维方式和习惯[1]。如何让核心素养在课堂上落地,如何把科学思维融入生物学教学之中,是广大生物教师迫切需要思考和探索的问题。本文以人教版初中生物七年级下册的“肺与外界的气体交换”教学片断为例,从初中生物学课堂教学的不同环节,就如何采取不同教学策略有效地培养学生的科学思维进行分析和讨论。

一、巧设认知冲突 发展批判性思维

认知冲突是思维发展的起点,也是思维发展的必要条件。认知冲突分为两种类型,主体间认知冲突和主体内认知冲突。在导入时,教师设置一个亲身体验小游戏,请学生将双手放在肋骨外侧,深吸一口气,感受一下“是胸廓扩大导致吸气,还是吸气引起胸廓扩大”,鼓励学生发表自己的观点。生生对话引发主体间认知冲突,学生发现已有的知识无法解决双方的矛盾,激发了学习者的批判性思维,调动起学习动机。其中大多数学生支持“吸气引起胸廓扩大”,而通过学习,学生将发现事实是“胸廓扩大导致吸气”,新知识与学生已有生活经验产生主体内认知冲突,学生内省并调整认知结构,实现认知顺应,在此过程中,学生的批判性思维进一步得到发展。

批判性思维既包括阐释、分析、推理、评估、解释和自我调整等认知技能,也包括好奇、敏锐和求真等思维习性,是核心素养重要特点在教学方面的特别体现。因此教师要善于设置认知冲突或采用其他方式让学生主动质疑、批评、自主思考并提出论据,帮助学生构建批判性思维。

二、使用直观模型 发展形象思维

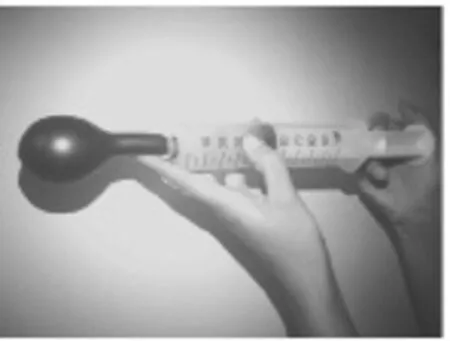

模型与建模是科学思维的内涵之一。教师基于已学知识“膈肌运动会引起胸廓容积变化”提出问题“胸廓容积变化时,肺有什么变化吗”,然后展示教师自制的模拟膈运动的装置,用塑料瓶模拟胸廓,“Y”型玻璃管模拟气管和支气管,气球模拟肺,弹力膜模拟膈。直观的教具克服了生理过程的抽象性,使学生观察到原本无法直接观察、缺乏可视化的膈运动。学生通过观察教师的演示活动(如图1所示),得出结论:“膈肌收缩时,胸廓扩大,肺扩张;膈肌舒张时,胸廓缩小,肺收缩。”学生在观察过程中,膈肌运动的直观形象在学生的头脑中形成表象,使学生联想整个生理过程,发展了学生的形象思维。

图1 模拟膈运动的装置

形象思维是借助头脑中的形象材料来思考问题的一种思维方式,包括表象的再现、想象和联想。生物学有些概念和生理现象比较抽象,教师可以借助模型、视频、动画或其他方式让学生进行想象和联想,驱动学生利用形象思维理解生物学知识[2]。

三、开展实验活动 发展分析与综合思维

科学实验可以助力思维能力的培养。在学生总结出胸廓变化与肺变化之间的关系后,教师提出问题“肺扩张和收缩时,气体是怎么运动的”,并开展实验探索答案。由于初一学生没有学过物理,对气压相关内容存在认知障碍,教师增加针筒实验活动(如图2所示),帮助学生学习气压知识。

教师先给每位学生发针筒,指导学生将活塞拉出一段距离,一只手指堵住针筒口,另一只手推动活塞,提问学生:“有什么感觉?为什么推不动了?”随后让学生松开推动活塞的手,再提问:“活塞的位置发生了什么变化?活塞后退的速度是怎么变化的?”师生共同操作,分析和归纳出:“气体是有压力的。容器容积变小时,气体压力变大,容器容积变大时,气体压力变小。”接着教师让所有学生在针筒口绑上一个气球,一只手捏住气球,手指堵住针筒口,另一只手推动活塞,再松开手指,提问学生:“手指放开后,气球发生了什么变化?气体的流动方向是怎样的?”师生共同操作,分析和归纳出:“气体的流动方向是从气压高的地方流向气压低的地方。”教师通过引导学生一步一步分析实验,最后归纳、综合得出:“肺扩张,肺内气压低于大气压,吸气;肺收缩,肺内气压高于大气压,呼气。”

图2 探索气体流动方向的实验操作

分析与综合思维是将整体分解为局部,再对局部分别进行研究,分析之后要结合成整体、综合起来的思维。生物教学包含许多实验活动,教师可以在实验和探究过程中渗透分析与综合的思维方法,养成学生良好的思维习惯,进而提升分析问题、解决问题的能力。

四、结合生活案例 发展迁移思维

类比迁移是促进思维迁移的有效手段。在学完肺与外界气体交换的基本原理后,学生已经明白导入处问题的答案,即胸廓扩大导致吸气。此时,教师呈现生活案例,询问学生,当人遇到紧急情况停止呼吸时,为什么急救人员会采取胸外按压的方式使人恢复自主呼吸。让学生运用所学知识分析、解答这个问题,发展迁移思维。

迁移思维是学生利用已有的知识、经验思考与之相似、相关联的问题的思维。初中生物课程标准中提到学生在能力方面的目标,要初步学会运用所学的生物学知识分析和解决某些生活、生产或社会实际问题[3]。但是这种能力不是一蹴而就的,需要教师在日常教学中让学生不断实践与练习,要经常把生活中的情境或问题带到课堂中让学生类比迁移进行解决,发展迁移思维。

五、重视课堂小结 发展归纳与概括思维

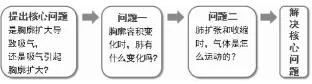

课堂小结是培养归纳与概括思维的有效过程。教师通过以流程图为形式的板书对肺与外界气体交换的过程进行总结(如图3所示),总结的过程就是让学生经历归纳与概括的过程。

图3 “肺与外界气体交换”教学片断的板书设计

归纳与概括思维指在头脑中把对象的各个组成部分联系起来,或把事物的个别特性或个别方面结合成整体的思维[4]。教师在每节课或每个教学片断的最后,可以借助板书或幻灯片,以流程图、表格或概念图等方式进行课堂小结,有利于学生从大量的生物学事实中归纳与概括出基本的生物学规律。

六、设置问题链 发展逻辑思维

问题是思维的引擎。回顾整个教学片断,教师将不同知识点设计成问题,构成问题链,引导学生剥茧抽丝解决核心问题(如图4所示)。在导入时教师抛出核心问题,基于已学知识“膈肌运动会引起胸廓容积变化”提出问题一,通过“模拟膈肌运动”装置探明胸廓变化与肺变化的关系。然后提出问题二,通过“针筒探究活动”探明气体压强与体积之间的关系,进而理清肺变化与气体运动的关系。整个教学片断,以问题为导向,环环相扣,层层深入,一步一步递推出肺与外界气体交换的本质规律,发展学生的逻辑思维,培养学生思维的深刻性。

图4 “肺与外界气体交换”教学片断的问题链

逻辑思维是人的一种抽象思维,是人通过概念、判断、推理、论证理解和区分客观世界的思维[5]。在科学思维中,清晰的逻辑应贯穿始终。教师可以在教学中设置问题链,引导学生循着线索进行逻辑推理,层层递进探索新知,帮助学生发展逻辑思维。

七、结语

授人以鱼,不如授人以渔。教师不仅要传授给学生知识,还应该注重对学生科学思维的培养,教会学生如何思考,如何用科学的思维去解决问题,提升生物学核心素养,让学生能够适应未来的学习和工作,促进学生全面发展。本文提出六种培养科学思维的教学策略,事实上,发展学生科学思维的方式还有很多,不同的策略侧重培养不同的思维,有的策略可以培养学生多种思维,这就需要教师在教学中积极思考、不断探索。