新见墓志所涉鲜卑乙弗氏问题

党 斌

(陕西省社会科学院,陕西 西安 710065)

一、学界对乙弗部的研究及存在的问题

鲜卑与匈奴同为古代中国北方的游牧民族,匈奴西迁之后,鲜卑部族进据蒙古高原,成为魏晋南北朝数百年间影响最大的部族之一。早期鲜卑部族主要在大兴安岭一带活动,其后则逐水草而居,向西迁徙,并迅速加入了民族融合的洪流中。结合文献记载可以看出,两汉魏晋时期的鲜卑是一个相对由诸多部落联合组成,规模较大的有拓跋、慕容、乞伏等,而规模较小的部族则数量众多。“乙弗”为中古时期鲜卑诸多部族中势力较小的一支,其在魏晋南北朝数百年间,辗转迁移。

按:乙弗部族的起源尚有“高句丽内迁部族”之说,其主要依据为朝鲜半岛流传的史书《三国史记》。周伟洲先生已指出该观点的错误。①周伟洲:《南凉与西秦》,西安:陕西人民出版社,1987 年,第22 页。关于鲜卑乙弗部的族源和发展、迁徙和活动、家族成员等问题,学界也有相关研究成果②聪喆:《乙弗勿敌国始末》,《青海社会科学》1991 年第6 期,第87-93 页;郑炳林、沙武田:《麦积山第127 窟为乙弗皇后功德窟试论》,《考古与文物》2006 年第4 期,第76-85 页;程起骏:《布哈河畔的乙弗无敌国》,《柴达木开发研究》2009 年第1 期,第30-32 页;俄琼卓玛:《试述乙弗鲜卑的族源及早期活动》,《青海民族大学学报(社会科学版)》2011 年第3 期,第46-49 页。。

周伟洲先生指出,中古时期乙弗氏大致有以下三种类型:一是与拓跋鲜卑同兴起于漠南代北的鲜卑乙弗氏;二是漠南代北部分鲜卑乙弗氏迁至青海,为吐谷浑征服,后又投北魏,入居內地的乙弗氏(即乙瓌及乙弗皇后一族);三是西魏北周时赐姓乙弗氏的赵氏一族。自西晋至隋唐数百年间,见诸正史记载的乙弗氏成员数量不多,主要如下:

1.乙弗代题。据《魏书》记载,北魏道武帝登国元年(386)五月,“护佛侯部帅侯辰、乙弗部帅代题叛走。诸将追之,帝曰:‘侯辰等……不足追也。'”①魏收:《魏书》卷2《太祖本纪》,北京:中华书局,1974 年,第20-21 页。同书卷二六《尉古真传》记“贺染干遣侯引乙突等诣行宫,将肆逆”②魏收:《魏书》卷26《尉古真传》,北京:中华书局,1974 年,第655 页。,姚薇元先生考证此“乙突”即“乙弗代题”③按:北魏汉化过程中“乙弗氏”改为“乙氏”者有数人,其考证参见姚薇元:《北朝胡姓考》,北京:中华书局,2007 年,第176-177 页。。

2.乙弗莫瓌。据《北史》记载,西魏乙弗皇后“高祖莫瓌拥部落入附,拜定州刺史,封西平公。”④李延寿:《北史》卷13《后妃传》,北京:中华书局,1974 年,第506 页。“乙弗莫瓌”即“乙瓌”,据《魏书》卷四四《乙瓌传》记载,除乙弗皇后之外,其家族成员包括乙弗匹知、乙弗乾归、乙弗海、乙弗瑗、乙弗谐、乙弗琛等。

3.乙弗皇后。西魏文帝元宝炬之妻,乙弗瑗女,《北史》卷十三有传。

4.乙弗虔。正史记载乙弗虔有二人。《魏书》称:“(北魏)神瑞初,傉檀率骑击乙弗虏,大有擒获。”⑤魏收:《魏书》卷99《鲜卑秃发乌孤传》,北京:中华书局,1974 年,第2201 页。此外,《北史》载:北周建德年间“总管长史乙弗虔、益州刺史达奚惎劝谦凭险观变。”⑥李延寿:《北史》卷60《王雄传》,北京:中华书局,1974 年,第2151 页。关于北周时期乙弗虔,《隋书》卷三七《梁睿传》、卷三九《豆卢勣传》亦有相同记载。

5.乙弗朗。《北史》本传云:“乙弗朗字通照,其先东部人也。世为部落大人,与魏徙代,后因家上乐焉。朗少有侠气,在乡里以善骑射称。孝庄末,北边扰乱,避地居并、肆间。尔朱荣见而重之,甚相接待,以功封莲勺子。后隶贺拔岳,从尔朱天光西讨,为岳左厢都督。孝武帝之御齐神武,授朗阁内大都督。及帝西入,诏朗为军司,先驱靖路。至长安,封长安县公。卒于岐州刺史。初,朗患积冷,周文赐三石东生散,令朗法服之,使人问疾,朝夕相继,见重如此。临终惟云:‘恨不见河、洛清平,重反京县',以此为恨,三举手搥床,而便气尽。赠太尉。”⑦李延寿:《北史》卷49《乙弗朗传》,北京:中华书局,1974 年,第1810 页。

6.乙弗凤。乙弗朗之子,《北史》称其“位宫伯、开府仪同三司”。北周建立后,宇文护专权,孝闵帝宇文觉与心腹李植、孙恒等谋诛杀宇文护,乙弗凤亦参与密谋。其事《周书》《北史》均有记载。之后宇文护“逼帝逊位,幽于旧邸,月余杀崩,司会李植、军司马孙恒及宫伯乙弗凤等被诛害。”⑧魏徵等:《隋书》卷21《天文志下》,北京:中华书局,1973 年,第603 页。

7.乙弗丑。据《北齐书》记载“韩楼之反,(薛孤)延随众属焉。后与王怀等密计讨楼,为楼尉帅乙弗丑所觉,力战破丑,遂相率归。”⑨李百药:《北齐书》卷19《薛孤延传》,北京:中华书局,1972 年,第255 页。

8.乙弗寔。据《周书》记载:北周大象元年(579)八月“以天左皇后父大将军陈山提、天右皇后父开府元晟并为上柱国。山提封鄅国公,晟封翼国公。开府杨雄为邗国公,乙弗寔戴国公”⑩令狐德棻等:《周书》卷7《宣帝本纪》,北京:中华书局,1971 年,第120 页。魏徵等:《隋书》卷1《高祖本纪》,北京:中华书局,1973 年,第21 页。令狐德棻等:《周书》卷14《贺拔胜传》,北京:中华书局,1971 年,第216 页。令狐德棻等:《周书》卷21《尉迟迥传》,北京:中华书局,1971 年,第350 页。李延寿:《北史》卷62《尉迟迥传》,北京:中华书局,1974 年,第2210 页。。乙弗寔由北周仕隋,于开皇四年任鸿胪寺卿、冀州总管等职 。

9.乙弗库根。《周书·贺拔胜传》云:“(贺拔胜父》度拔与德皇帝合谋,率州里豪杰舆珍、念贤、乙弗库根、尉迟真檀等,招集义勇,袭杀可孤。”

10.乙弗亚。《周书·尉迟迥传》载其曾参加尉迟迥入蜀讨伐萧纪,“(萧)纪至巴郡,闻迥来侵,遣谯淹回师,为撝外援。迥分遣元珍、乙弗亚等以轻骑破之,遂降。”《北史》所载略同 。

11.乙弗浑。《魏书》载“乙弗浑”作“乙浑”。①按:此句“既备”之前疑脱一字。《北史》云:“文成崩,献文居谅暗,乙弗浑专擅朝命,谋危社稷。文明太后诛之。”②按:据《尹昇墓志》拓本,铭辞至此结束,但“九”字之后似当另有文字,可能续刻于志盖或志侧。此种续刻形式在出土墓志并非孤例,如:现藏西安碑林博物馆的北齐河清三年(564)《叱列延庆妻尔朱元静墓志》、现藏榆林市文物保护研究所的唐景龙三年(709)《王玄度墓志》等。因未见《尹昇墓志》原石,姑且作此推测。同书又称:“乙弗浑悖傲,每为不法,丽数诤之,由是见忌,害之。”③

12.乙弗绘。据《北史·外戚传》载:“乙弗绘,河南洛阳人,文帝皇后之兄也。文帝即位,位开府仪同三司、侍中、中书监、魏昌县公。又为吏部尚书。”④

13.乙弗弘礼。隋炀帝年间相士,贞观末年卒,《旧唐书》卷191、《新唐书》于生平事迹均有记载⑤。

上述诸人中,除乙弗莫瓌、乙弗皇后等少数记人正史有传外,其余记载十分简略,多数仅有名字及职官而已,他们之间存在怎样的关系无法确定。但他们作为鲜卑乙弗部族成员是明确的。此外,史载赵贵、赵肃二人均在西魏时期获赐“乙弗氏”之姓,两人生平文献记载较为详细⑥。那么,赵贵、赵肃得到赐姓,改名乙弗贵、乙弗肃,其与之前的诸位鲜卑乙弗家族成员是否存在一定的联系呢。《陕西新见隋代墓志》一书刊布了《尹昇墓志》和《赵明墓志》拓本⑦。这两方墓志的记载与赵贵及其家族世系相关,亦为北朝汉族官员获赐鲜卑姓氏问题提供了一定的讨论空间。原书录文及断句方面尚有疏误,且为了更清晰地展开论述,以下先据拓本图版释录志文。

二、《尹昇墓志》及其相关问题

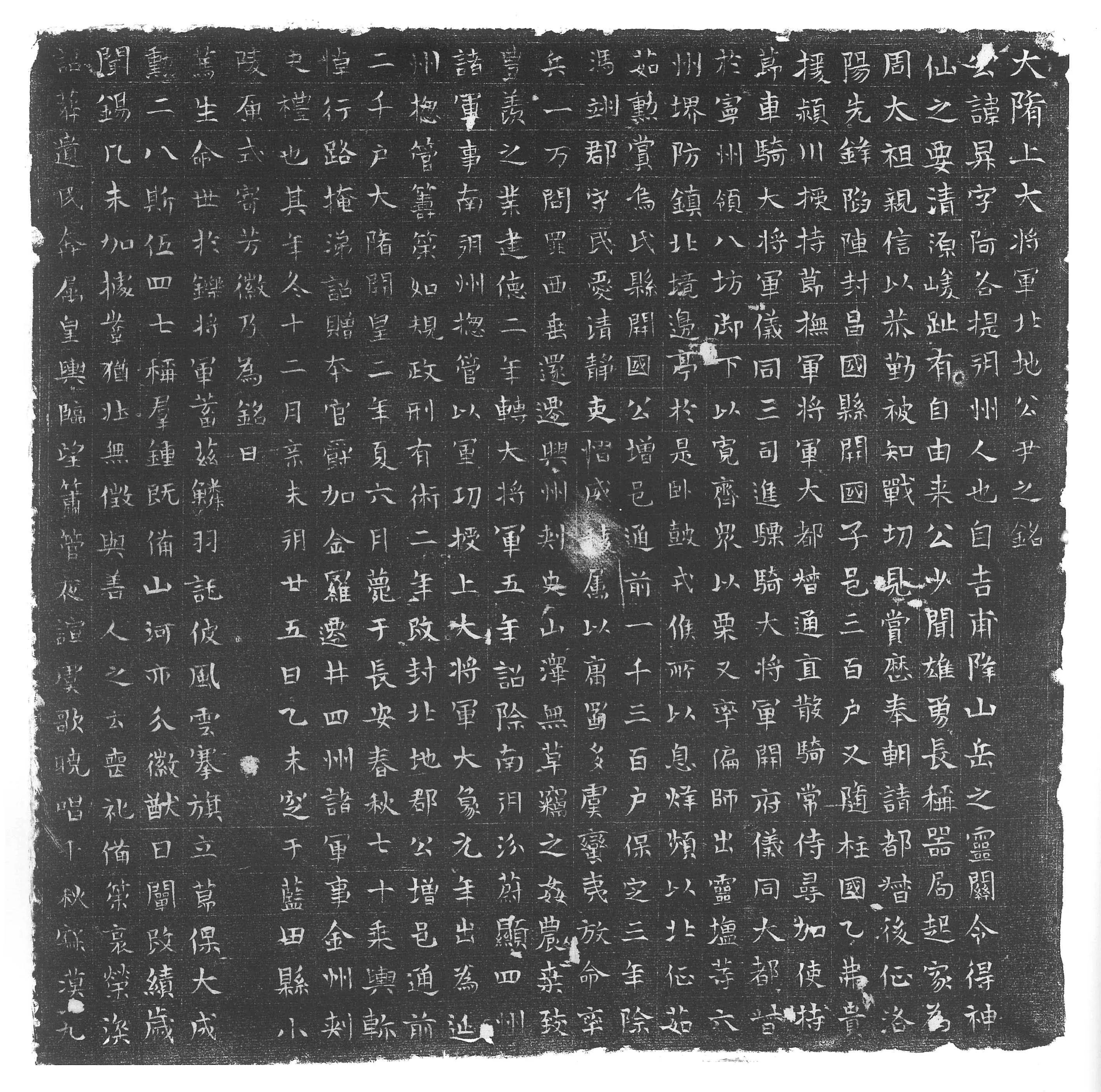

隋开皇二年(582)《尹昇墓志》拓本,盖盝形,志正方形,边长0.44 米。盖文篆书4 行,满行4 字,题“大隋使持节上大将军北地郡公之墓志”。志文楷书23 行,满行23 字(见图1)。释文如下:

图1 尹昇墓志

大隋上大将军北地公尹之铭公讳昇,字阿各提,朔州人也。自吉甫降山岳之灵,关令得神仙之要,清源峻趾,有自由来。公少闻雄勇,长称器局。起家为周太祖亲信,以恭勤被知,战功见赏,历奉朝请、都督。后征洛阳,先锋陷阵,封昌国县开国子,邑三百户。又随柱国乙弗贵援颍川,授持节、抚军将军、大都督,通直散骑常侍,寻加使持节、车骑大将军、仪同三司,进骠骑大将军、开府仪同大都督,于宁州领八坊。御下以宽,齐众以栗。又率偏师出灵、盐等六州界,防镇北境。边亭于是卧鼓,戎候所以息烽。频以北征茹茹,勋赏乌氏县开国公,增邑通前一千三百户。保定三年,除冯翊郡守,民爱清静,吏慑威稜。属以庸蜀多虞,蛮夷放命。率兵一万,同罪西垂。还迁兴州刺史。山泽无草窃之奸,农桑致丰羡之业。建德二年,转大将军。五年,诏除南朔、汾、蔚、显四州诸军事,南朔州总管,以军功授上大将军。大象元年,出为延州总管,筹策如规,政刑有术。二年,改封北地郡公,增邑通前二千户。大隋开皇二年夏六月薨于长安,春秋七十。乘舆轸悼,行路掩涕。诏赠本官爵,加金、罗、迁、井四州诸军事,金州刺史,礼也。其年冬十二月辛未朔廿五日乙未,窆于蓝田县小陵原。式寄芳徽,乃为铭曰:

笃生命世,于烁将军。蓄兹鳞羽,托彼风云。搴旗立节,保大成勋。二八斯伍,四七称群。钟既备①,山河亦分。徽猷日阐,改绩岁闻。锡几未加,据峰犹壮。无征与善,人之云丧。礼备策哀,荣深诏葬。遗民奔属,皇舆临望。箫管夜喧,虞歌晓唱。千秋寂漠。九②

志主尹昇,字阿各提,朔州人,未见文献记载。其卒于隋开皇二年(582),终年七十岁,则其生年为北魏延昌二年(513)。尹昇早年曾为宇文泰亲信,多次随宇文泰征战,曾历任抚军将军、通直散骑常侍、车骑大将军、骠骑大将军、冯翊郡守、兴州刺史、南朔州总管、延州总管等职,得授使持节、开府仪同三司、大都督,以军功爵封昌国县开国子、乌氏县开国公、北地郡公,食邑二千户。

《尹昇墓志》记载涉及两个重要历史事件。其一,志云“后征洛阳,先锋陷阵”,系指北魏末年高欢、宇文泰因权力争夺而发生的战事。北魏权臣尔朱荣被孝庄帝元子攸诱杀之后,政权大乱。高欢趁机掌握实权,史载“齐神武既破尔朱,遂专朝政。”①令狐德棻等:《周书》卷1《文帝本纪》,北京:中华书局,1971 年,第3 页。永熙三年(534),孝武帝元修密诏宇文泰讨伐高欢。高欢和宇文泰围绕北魏都城洛阳展开了为其数月的战争。其间,宇文泰、高欢分别拥立元宝炬和元善见为帝,北魏分裂为西魏和东魏。北魏分裂的战争中,虽然洛阳为东魏占领,但从整个战事来看,西魏取得了几次重要战役的胜利,尹昇作为宇文泰身边武将参加战争并立功受赏。其二,志云“又随柱国乙弗贵援颍川”,系指西魏和东魏建立后的频繁发生战争中的一次。西魏大统十四年(548),东魏以高岳、慕容绍宗等领军围攻西魏颍川,颍川守将王思政求援。次年,宇文泰遣“(赵)贵率军援之,东南诸州兵亦受贵节度。东魏人遏洧水灌城,军不得至,思政遂没。贵乃班师。”②令狐德棻等:《周书》卷16《赵贵传》,北京:中华书局,1971 年,第262 页。“柱国乙弗贵”即正史记载之“赵贵”。尹昇曾随赵贵至颍川驰援王思政。后茹茹寇边,赵贵破之,斩首数千,尹昇亦在赵贵身边,故志云“频以北征茹茹,勋赏乌氏县开国公,增邑通前一千三百户。”而从尹昇之后的履历来看,北征西讨,多在西北边地立功,其封爵之“乌氏县开国公”“北地郡公”,乌氏和北地大体在今甘肃中部、宁夏中南部、陕西关中地区北部,均为魏晋南北朝时期鲜卑、氐、羌等民族集中活动的区域。

三、《赵明墓志》与相关问题

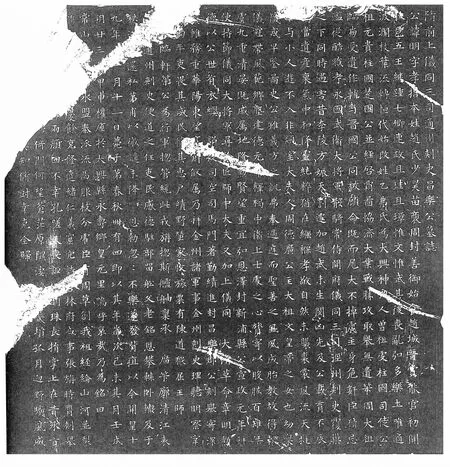

隋开皇十九年(599)《赵明墓志》拓本,盖盝形,志正方形,边长0.52 米。盖文篆书4 行,满行4字,题“隋前上仪同三司通州刺史昌乐公墓志”。志文楷书27 行,满行28 字。

图2 乙弗明墓志

释文如下:

隋前上仪同三司通州刺史昌乐公墓志

公讳明,字孝哲,本姓赵氏,少昊苗裔。周封善御,始食赵城,晋赏能官,初开狄邑。五王继踵,七卿连政,且珪且璋,惟文惟武。其后丧乱弘多,乐土唯适波澜,枝叶流转恒代,始改姓乙弗氏,为大兴神 人。曾祖虔,柱国、司徒公。祖元贵,柱国、楚国公。并经启霸图,协济大业,战胜攻取,举无遗算。周大祖临崩,受遗作辅,与晋国公同被顾命。既而尾大不掉,震主身危,奸臣猜忌,滥从酷戮。考永国,武卫大将军、散骑常侍、开府仪同三司、泾州刺史,覆巢之下,同时遇害。昔李陵方娠,天罚遽加;赵武未生,闵凶先及。公载育不辰,当遗产,禀气中和,降灵纯粹。犹在襁褓,孝敬自然,未袭裘裳,风流天挺。与小人游,不入非类室。大夫人,周德广公主,太祖文皇帝之女也。幼禀箴戒,早鉴图史。公虽义方之训,弗奉过庭,而圣善之风,夙成胎教。故得轨仪冠带,风范乡塾。建德元年,释褐中卫上士。处之心膂,寄以股肱,百雉无虞,九重清晏。既戚属地隆,勋贤望重,宜弘恩泽,封新浦县公。宣政元年,拜使持节、仪同大将军,寻除匠师中大夫,又加上仪同。大隋革命,章明勋德。以公世有衣缨,诏授司空、司马,门著勤绩,进封昌乐郡公。刺举寄深,帷务重,华阳东望,鲜攸属,乃拜金州诸军事、金州刺史。理听明察,宰 平,吏畏其威,民怀其惠。户绩野蚕,家收旅粟。有陈道猥屈,王师 临轩,策公为行军总管。统此戎旃,总斯舻舳,禀承庙算,廓清江表。 通州刺史,便道之任,吏民感德,驻部留船,父老铭恩,攀辕卧辙。及于秩满,还私第。甫以微遣,未降恩敕,忽忽不乐,遂发背疽。以今开皇十九年十一月十一日薨于第,春秋卌有四。即以其年岁次己未其月壬戌朔廿三日甲申,权瘗于大兴县永寿乡皇元里。呜呼哀哉!乃为铭曰:

常山 ,水盟秦。派流马服,枝分虎臣。有周草创,我祖经纶。山河并裂,钟庆余,克隆遗绪。仁义窟穴,诗书林府。戎事张旃,时膺刺举,雨。颜回不幸,孔嗟天丧。讵明珠,长捐掌上。在昔承旨,倚门何望。苍茫原隰,凄惨 畿。坟孤月逈,野旷风威,知修对,幸克全归。

志主赵明,字孝哲,未见史籍记载。其卒于隋开皇十九年(599),终年四十四岁,则其生年为西魏恭帝三年(556)。《赵明墓志》自称“本姓赵氏”,后“改姓乙弗氏”,志文载其家族世系,涉及曾祖乙弗虔、祖父乙弗元贵、父亲乙弗永国及乙弗明等四代。

四、《赵明墓志》和《尹昇墓志》的重要价值

《赵明墓志》记载的“祖元贵,柱国、楚国公”,即《尹昇墓志》中提及的“柱国乙弗贵”,亦即《周书》《北史》等所载西魏八柱国之一的“赵贵”①赵贵生平事迹见令狐德棻等:《周书》卷16《赵贵传》,北京:中华书局,第261-263 页;李延寿:《北史》卷59《赵贵传》,北京:中华书局,第2104-2105 页。两书记载大体相同,《北史》略简。。《周书》《北史》均称赵贵曾拜西魏柱国大将军之职,并改姓乙弗氏。北周建立后,又迁太傅、大冢宰,进封楚国公,食邑万户。《周书》载:“赵贵,字元贵,天水南安人也。曾祖达,魏库部尚书、临晋子。祖仁,以良家子镇武川,因家焉。”②令狐德棻等:《周书》卷16《赵贵传》,北京:中华书局,1971 年,第261 页。《北史》本传则称“赵贵,字元宝”,③李延寿:《北史》卷59《赵贵传》,北京:中华书局,1974 年,第2104 页。而《乙弗明墓志》称其祖父为“元贵”,当以“元贵”为是,《北史》有误。《周书》《北史》并未载赵贵父亲和子嗣情况,《赵明墓志》恰可补史载之阙。志文所载“曾祖虔,柱国、司徒公”即赵贵之父,“考永国,武卫大将军、散骑常侍、开府仪同三司、泾州刺史”即赵贵之子。

在《尹昇墓志》中提及的“柱国乙弗贵”,即正史记载之赵贵。文献记载赵贵本为天水南安人,因军功获赐“乙弗”之姓。但笔者认为,天水赵氏为中古望族,赵贵家族以天水为籍,系假托之辞,其本姓很可能是“乙弗”,为鲜卑乙弗部族后裔,在乙弗部迁徙过程中流散而居于天水,后又在北魏汉化政策实施过程中改为汉姓“赵氏”④按:魏晋南北朝时期,匈奴、鲜卑、党项等族成员均有获赐赵姓者。而《元和姓纂》卷七“赵氏”条中“中山”“新安”“南阳穰县”“汲郡”“河东”“长平”等均自称“自天水徙”。参见林宝撰、岑仲勉校记:《元和姓纂(附四校记)》,北京:中华书局,1994 年,第1006-1022 页。。如前文所说,“乙弗”为鲜卑诸部之一的部族名称,乙弗氏系以部族为姓,该部族规模虽小,但其以联姻方式与拓跋鲜卑政权统治者建立了密切的关系。史称 西魏“文皇后乙弗氏,河南洛阳人也。其先世为吐谷浑渠帅,居青海,号青海王。”⑤李延寿:《北史》卷13《后妃传》,北京:中华书局,第506 页。北史称乙弗氏在青海建立乙弗勿敌国,周伟洲先生指出:“乙弗鲜卑何时迁至青海一带无考,唯其部确系由塞北迁入”,后征服了原本居于青海湖边的羌族。此后部分学者在周伟洲先生研究基础上进一步考察认为青海乙弗勿敌国为鲜卑与羌族的联合政权,并指出乙弗部是吐谷浑部落联盟中的一支,在魏晋南北朝频繁战争和政权更迭中,匈奴赫连,鲜卑秃发、乞伏、慕容等部均曾进入吐谷浑联盟之中。详情参见周伟洲《魏晋十六国时期鲜卑族向西北地区的迁徙及其分布》,《民族研究》,1983 年第5 期,第36-37 页;陆人:《青海鲜卑述略》,《青海社会科学》1994 年第6 期,第72-78 页;苗霖霖:《党项鲜卑关系再探讨》,《黑龙江民族丛刊》2014 年第4 期,第94 页。乙弗皇后自称河南洛阳人与北魏迁都洛阳推行汉化政策有关。《北史·景穆十二王传》记载的拓跋敏“婿柱国乙弗贵”⑥李延寿:《北史》卷十七《景穆十二王传》,北京:中华书局,1974 年,第630 页。即赵贵,他能够与宗室联姻应当有两方面原因:一方面是其在屡次作战中功勋卓著;另一方面则很可能与其鲜卑乙弗家族血统相关。

《尹昇墓志》的记载可以作为上述推论的一个旁证。据《尹昇墓志》记载,西魏时期,尹昇应当大部分时间都跟随赵贵征战。从尹昇字“阿各提”推测,其可能为汉化胡族(抑或至少具有游牧民族血统),而汉化胡族正是赵贵在西北地区作战军队中最重要的组成部分。因此,赵贵以鲜卑族出身统帅这样一支军队就可以理解了。故《尹昇墓志》称“赵贵”为“乙弗贵”可能更接近历史的真相。结合正史文献及墓志记载,乙弗贵家族世系如下:乙弗达——乙弗仁——乙弗虔⑦按:此乙弗虔与正史记载的另外两个乙弗虔并非一人。——乙弗元贵——乙弗永国——乙弗明。

《乙弗明墓志》(为了方便讨论,以下均称“赵明”为“乙弗明”)为我们进一步了解乙弗贵家族情况提供重要的资料。

公元556 年,西魏恭帝拓跋廓被迫禅位宇文觉,次年宇文觉建立北周,称孝闵帝。北周建立后,宇文护专权擅政,引起了宇文觉、独孤信、乙弗贵等人的强烈不满,于是有了密谋诛杀宇文护的计划,前文提及乙弗凤以宫伯的身份也参与了谋诛宇文护之事。计划泄露后,乙弗贵、乙弗凤均被宇文护杀害。乙弗贵家族成员受到株连,《乙弗明墓志》志文中“覆巢之下,同时遇害”一句即指此事。至于乙弗明,因父亲乙弗贵等人遇害时尚在襁褓,故未受株连,志云“昔李陵方娠,天罚遽加。赵武未生,闵凶先及”。当然,宇文护没有对年幼的乙弗明出手,还有另外一个重要的原因,即乙弗家族的姻亲密切关联。《北史》称乙弗氏“自(乙弗)莫瓌后,三世尚公主,女乃多为王妃,甚见贵重。”①李延寿:《北史》卷十三《后妃传》,北京:中华书局,1974 年,第506 页。按:乙弗莫瓌之后,乙弗乾归、乙弗海、乙弗瑗均娶北魏公主为妻。乙弗家族与皇族宗室的姻亲关系使其在北魏、西魏、北周等鲜卑政权中占有重要地位。乙弗贵曾娶北魏皇室拓跋衍孙女为妻,乙弗明的父亲永国曾娶宇文泰之女,即《乙弗明墓志》记载的“大夫人,周德广公主,太祖文皇帝之女”。因为有这一层关系,乙弗明幸免于难,并在北周建德元年(572)任中卫上士,又在宣政元年(578)拜使持节、仪同大将军,除匠师中大夫。入隋后因祖辈功勋和家世,又得诏授司空、司马,进封昌乐郡公。故《乙弗明墓志》题“隋前上仪同三司通州刺史昌乐公”等字。

由于鲜卑乙弗氏本身族群较小,故见诸文献记载的人物相对较少。与乙弗氏相关的考古资料亦不多见,甘肃天水麦积山第127 号石窟为其一;《秦晋豫新出土墓志搜佚》所收《乙弗绍墓志》②赵君平、赵文成:《秦晋豫新出土墓志搜佚》,北京:国家图书馆出版社,2012 年,第65 页。为其二。本文所据《乙弗明墓志》和《尹昇墓志》在补充正史文献记载方面具有重要价值,同时也为研究乙弗氏与北朝鲜卑政权的姻亲关系、汉化政策以及鲜卑化政策的推行和史实等提供了重要的出土文献资料。当然,关于赵贵本为鲜卑乙弗氏的观点尚为一种推测,其是否正确,有待其他新出土资料的进一步印证。