迷失的城廓

——隐在《城逝》背后的话语

文 / 黄兴国

“城市会消失么?或者说,我们的整个星球将会变为一座巨大无比的蜂巢?——那只不过是城市消失的另一种形式。”

——摘自刘易斯·芒福德《城市发展史》

一九九九年的岁末,也正值世纪之末,不知哪位(哪一伙)居心叵测的人,翻出五百年前的法籍犹太裔预言家诺查丹玛斯的由四行体诗写成的预言集《百诗集》,诗中明确暗示了二十世纪末人类将面临着灭顶之灾!国内的小媒体以及坊间的占卜师们也紧随其后,从星象、自然界中的许多表征去佐证,大有天不塌绝不罢休之势……然而事实是,天崩地裂的时刻并未到来,我们只是遇见了一个五十年来难得一见的暖冬。对我来说,这是一个非常安静的暖冬。于是,每天宅在工作室,只管慢慢地做做雕塑,闲下来便着手撰写隐匿于胸、构思多年的小说。最终还是由于心思不够平和,功力不够强大以至小说流产。一时心有不甘,便把那些不涉及具体情节与人物的散乱文字攒在一起,成就了散文《无雪的暖冬》。

多年之后的某日,我翻出这篇文稿,仔细阅读,发现通篇都是对过往的丰富而自信的民俗文化、宁静而从容的生活节律的真切眷顾,和对快速的城镇化发展所面临的诸如城市文化、城市负荷、供给扭曲、人文生态与自然生态日趋恶化等无以转嫁的城市危机的深深忧虑。

我所向往的城市,是北宋画家张择端为我们勾勒出的汴京的市井生活;是由足足二十米厚的城墙连接着十几个大门楼子的大明都城以及天桥的杂耍、串街的小贩,还有温暖的夕阳照在由青砖黛瓦围合着的宁静的四合院;还可以是一对年轻恋人流连的“中国最美丽的小城”,人们可以从中品味着《边城》中缠绵悱恻的爱情故事和独具韵味的民俗风情;当然,它也可以是被磨了几百年之久的亮铮铮的碎石板铺就的街道和道两旁矗立着古老建筑的爱丁堡,清朗的《湖上夫人》诗句在幽静的院落荡来荡去;或是被称作"亚得里亚海明珠"的水城威尼斯,嘹亮的《拉美莫尔的露琪亚》伴着船工在“蜿蜒的水巷,流动的清波”中荡漾。理想城市是“可以看得见的区域和城市结构,这个结构是为使人能熟悉也更深地了解自己和更大的世界而设计的、具有人类的教养功能和爱的形象”,它应“是一个爱的器官”,其最好的发展模式应是对人的关怀与陶冶。

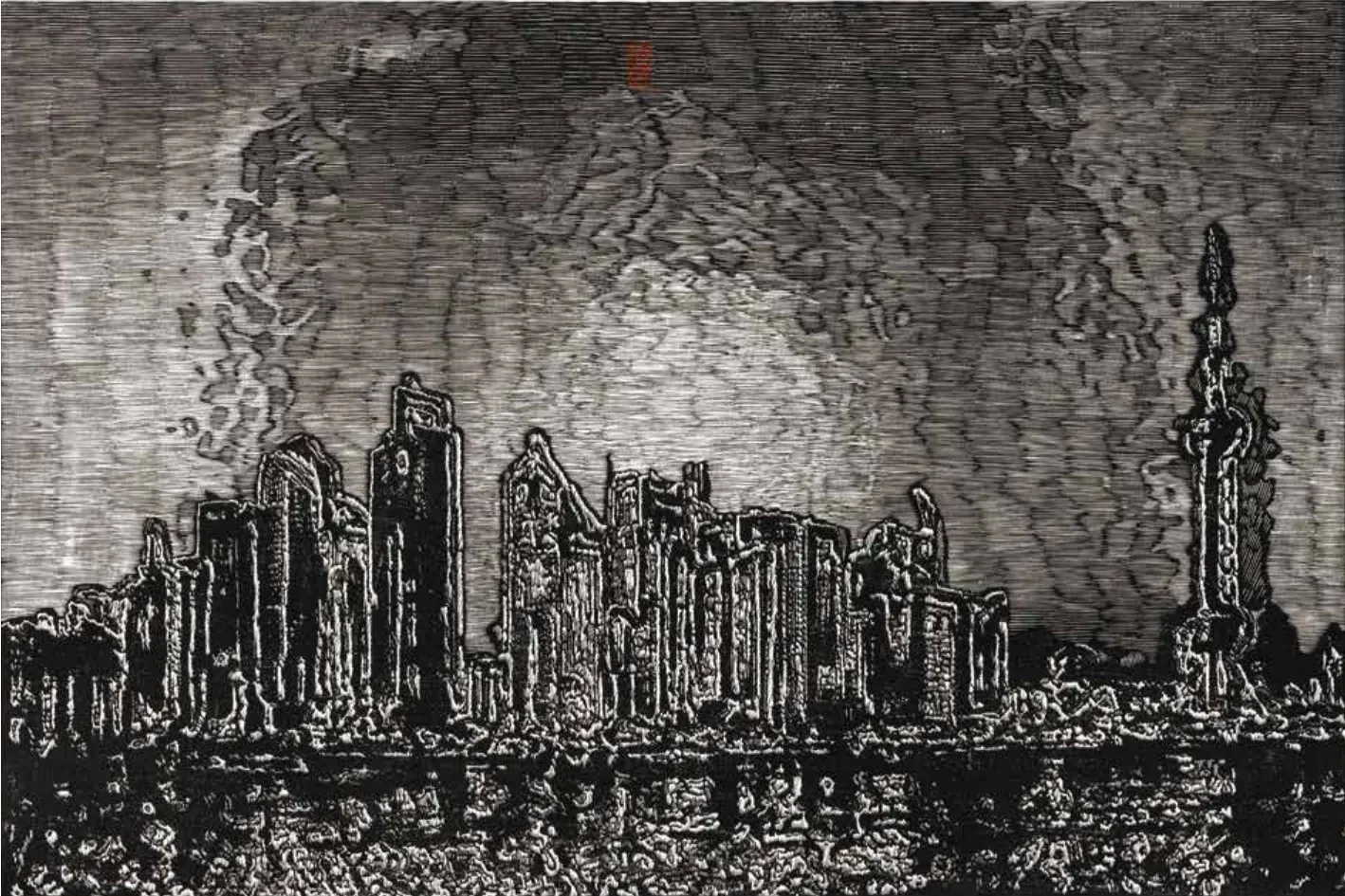

城逝 版画 86cm×60cm

城逝 版画 86cm×54cm

然而,城市在不断地扩张,楼房在不断地攀升,道路在不断地蔓延。当老城的结构难以匹配所谓的现代化时,承载着历史记忆的建筑便被随意拆除,不复存在,于是筑城的老砖铺了院子、砌了猪舍或沦为如厕的粪坑……铭记城市行走的路线被时代的车轮义无反顾地碾压得支离破碎,它们或在人声鼎沸的嘈杂声中淹没,抑或在物欲横流的漩涡中消逝。纵有一些学者振臂高呼,试图挽回,最终换来的不过是徒劳的慨叹。于是,生活在城市中的人们在匆忙中遗忘了情怀,在挣扎中扭曲了人性,在苦读中迷失了方向,在拥挤中伤害了彼此,在扩张中摧毁了记忆,在高歌猛进中泯灭了文化,城市原有的“合乎人性原则”的幸福也被快速发展的喧嚣所吞噬,正如刘易斯·芒福德所言:“城市内容破坏了城市作为人类延续的机构这一主要功能,曾经把许多世代和世纪联系在一起的、人们关于城市的记忆,消失了;它的居民生活在时时刻刻的连续的毁灭中。石器时代最贫穷的野蛮人也从未在如此赤贫、沮丧和混乱的社区中生活过”,“它们距离合乎人性原则的理想目标也越来越远了”。

黄兴国河北师范大学美术与设计学院教授、硕士生导师中国美术家协会会员中国雕塑学会理事中国当代雕塑研究院研究员河北美协雕塑艺术委员会主任河北省画院雕塑院院长河北工艺美术学会会长

城逝 版画 86cm×57cm

我深信这是所有人都不愿看到,或者不曾察觉到的危机紧逼。若非如此,怎么还会吸引着越来越多的人背井离乡、不辞千辛万苦地去往尽可能大的都市?他们哪里知晓,城市除了聚集着巨大的财富,更是聚集思想、智慧、文化、技术的巨大容器,是集合与调配乡村资源同生共享的超级智库,是财富增长、文化与技术进步、发展目标明确的根本和理想城市的核心。一味地舍本逐末势必导致城市发展的变态乃至步入崩溃的边缘。在我看来,刘易斯·芒福德所形容的那个“巨大无比的蜂巢”,恰似“胀破的城市容器”无以包容膨胀的梦想和欲望,世界将会重新回到盘古的巨斧未劈之前的洪荒、混沌未开的天际。

坦率地讲,我不是一名社会学学者,但置身城市的几十年,我目睹城市的进步与发展的同时,也深切地感知到太多的伴随着城市成长的日趋严峻的问题将成为我们前行的羁绊。所以,我眼中的城市正如我的版画《城逝》:诺大的世界充斥着拥挤和嘈杂,我们的视线里展现不出一个完整的形象,它们彼此遮挡又相互重叠、挤压,正如被撕碎了的N多张图片被胡乱地拼接在了一起,再美丽的图像也变成了互不相干的、晃动的碎片。它们就像一座座无边无际的废墟,我们只能从那些依稀可辨的标志性形象,回忆着过往的欢乐与温情,除此之外,只有悲怆与无奈!