水温对珠江中下游鳜属鱼类早期资源补充的影响

薛慧敏,李跃飞,武 智,朱书礼,杨计平,李新辉

(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2.中国水产科学研究院珠江水产研究所,农业农村部珠江中下游渔业资源环境科学观察实验站,广州 510380)

珠江发源于云南沾益县马雄山,以西江为主流,其中干流全长约2 200 km,包括红水河、黔江、浔江和西江。鳜亚科(Sinipercinae)鱼类是重要的淡水经济类群,在中国分布有3属9种[1-2]。在珠江中下游以大眼鳜(SinipercakneriGarman)和斑鳜(SinipercascherzeriSteindachner)最为常见,两者均属于鳜属(Siniperca),为典型的肉食性鱼类[3-5],常生活于水体中上层,喜好栖息于有微水流的水环境,属产漂浮性卵的多次产卵型鱼类,受精卵自产卵场顺水漂流发育孵化出膜成为仔鱼[6-7]。农业农村部珠江中下游渔业资源环境科学观察实验站渔业捕捞调查监测结果表明黔江至浔江段是鳜属鱼类资源最为丰富的水域之一,产卵场调查结果显示主要经济鱼类产卵场主要位于红水河下游、黔江、浔江以及支流柳江下游江段。

水温对鱼类行为具有重要的影响,如产漂浮性卵的鱼类通常将水温以及径流量作为其产卵的信号,青、草、鲢、鳙一般为17~18 ℃以上开始产卵。当鱼类产卵繁殖时,遇到水温突降会停止产卵,水温回升会重新开始产卵[8]。江河漂流性仔鱼的出现是鱼类产卵的主要表现,也是鱼类种群补充的重要前提。在国内关于江河鱼类早期资源的研究主要集中在早期补充群体种类组成、季节变动规律以及与水文环境因素之间的关系等[9-11],而关于水温对鱼类早期资源补充的影响机制研究较少。目前关于鳜属鱼类的研究主要包括其养殖、分子生物学、病害防治等几个方面,但是对于自然状态下水温对鳜属鱼类早期资源的影响鲜有报道[12-13]。本研究通过对珠江中下游肇庆段鳜属鱼类早期资源补充群体进行调查,分析水温及积温对鳜属鱼类早期资源补充的影响机理,以期为珠江鱼类资源的保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域

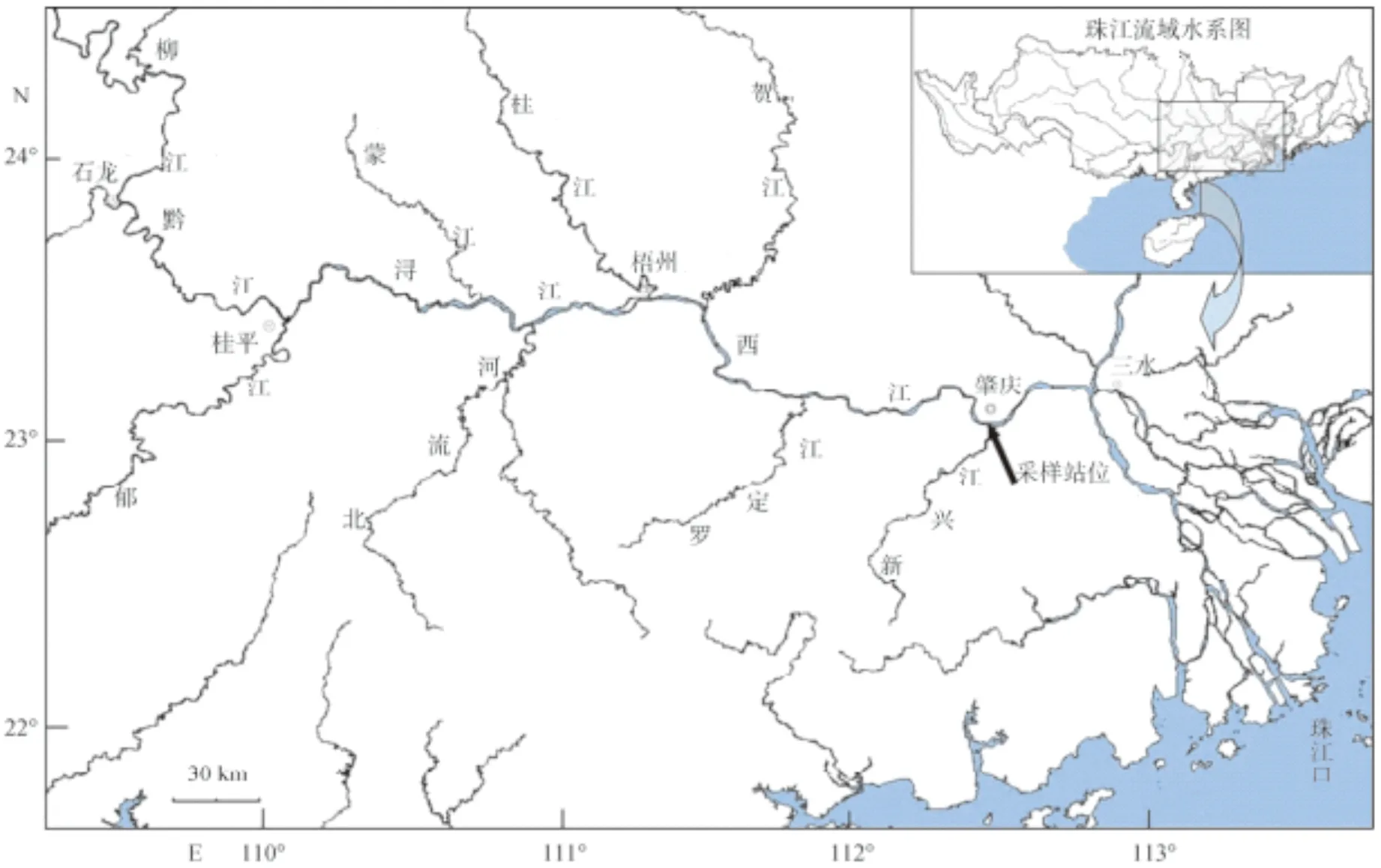

2007-2012年在珠江下游肇庆江段设置固定采样点(23°2′40″N,112°27′5″E)(图1),利用定量弶网对漂流性鳜属早期仔鱼进行了连续周年采样调查。

图1 珠江中下游水系及鱼苗采样站位图

1.2 采样方法

漂流性鱼卵、仔鱼样品采集同李跃飞等[14]的方法进行,定量弶网网口矩形,面积1.5 m2,逆水流定置于距离岸边10 m左右的水体中,网口矩形,弶网后部连接一个小网箱用以做仔鱼的鱼苗收集池。2007-2012年周年连续调查采样,每天分别于早上、中午和晚上采样3次,因洪水或台风等原因部分天未采样。

采集的样品用5%的甲醛溶液固定,并记录采样日期等详细信息,带回实验室鉴定。每间隔1 d抽一组样品进行种类分析。种类鉴定依据《长江鱼类早期资源》和实验室对西江天然野生鱼苗的培养观察资料进行。由于鳜属鱼类在早期发育阶段,形态特征十分相似,难以鉴别至种,故在研究中将珠江中下游鱼类早期资源监测中采集的大眼鳜、斑鳜等鳜属鱼类仔鱼作为一个整体,保证了鉴定结果的可靠性。本研究分析所用鳜属仔鱼数据来自调查期间925组抽样鉴定结果。水温数据来自珠江水利委员会下属浔江大湟江口水文站位的实测数据。

1.3 数据处理

仔鱼密度以弶网网口滤过100 m3水量的仔鱼的数量(ind./100 m3)来计算。

每次采集时间内流经采集面的鱼苗量(M)根据 Oesmann[15]和易伯鲁等[16]的方法计算获得:

M=(Q/sv)×m×C

其中Q为采样点江断面的平均流量(m3/s);s为网口面积(m2),v为网口流速(m/s);m为一次采集时间内采集到的卵苗数量 (粒或尾);C 为卵苗流量系数。

鳜属仔鱼出现的水温适宜性分析依据Sturge规则[17],计算适宜曲线间隔,计算公式如下:

式中M为最佳间隔;I为水温因子的变化幅度;N为对鳜属仔鱼出现的监测次数。

根据每年鳜属仔鱼出现的情况,推测鳜属仔鱼的生物学零度,并计算鳜属仔鱼出现所需积温(活动积温和有效积温),积温计算公式如下[18]:

其中,Td为当日水温(℃);T0为鳜属仔鱼的起始水温(生物学零度)(℃);A为活动积温(℃·d);Tj为发育时的水温(℃);Dj为持续发育的天数(d)。

有效积温的计算方法:

其中,Aeff(℃·d)为有效积温。

通过Pearson相关性分析法对各年水温与仔鱼密度进行相关分析,推测鳜属仔鱼的发生与水温的关系。为了寻找鳜属鱼类性腺发育的关键起始水温,根据文献[19]资料,在15~25 ℃内,以2 ℃为间隔,设置15、17、19、21、23和25 ℃(共计6个梯度),计算2007-2012年间在拟定温度下的活动积温和有效积温。积温计算的时间段为仔鱼上一年末次出现到本年度初次出现之间的时段。所有数据统计分析和图表制作使用统计软件SPSS17.0和Origin19.0来完成。数据用平均数±标准误差表示。

2 结果与分析

2.1 水温季节变化

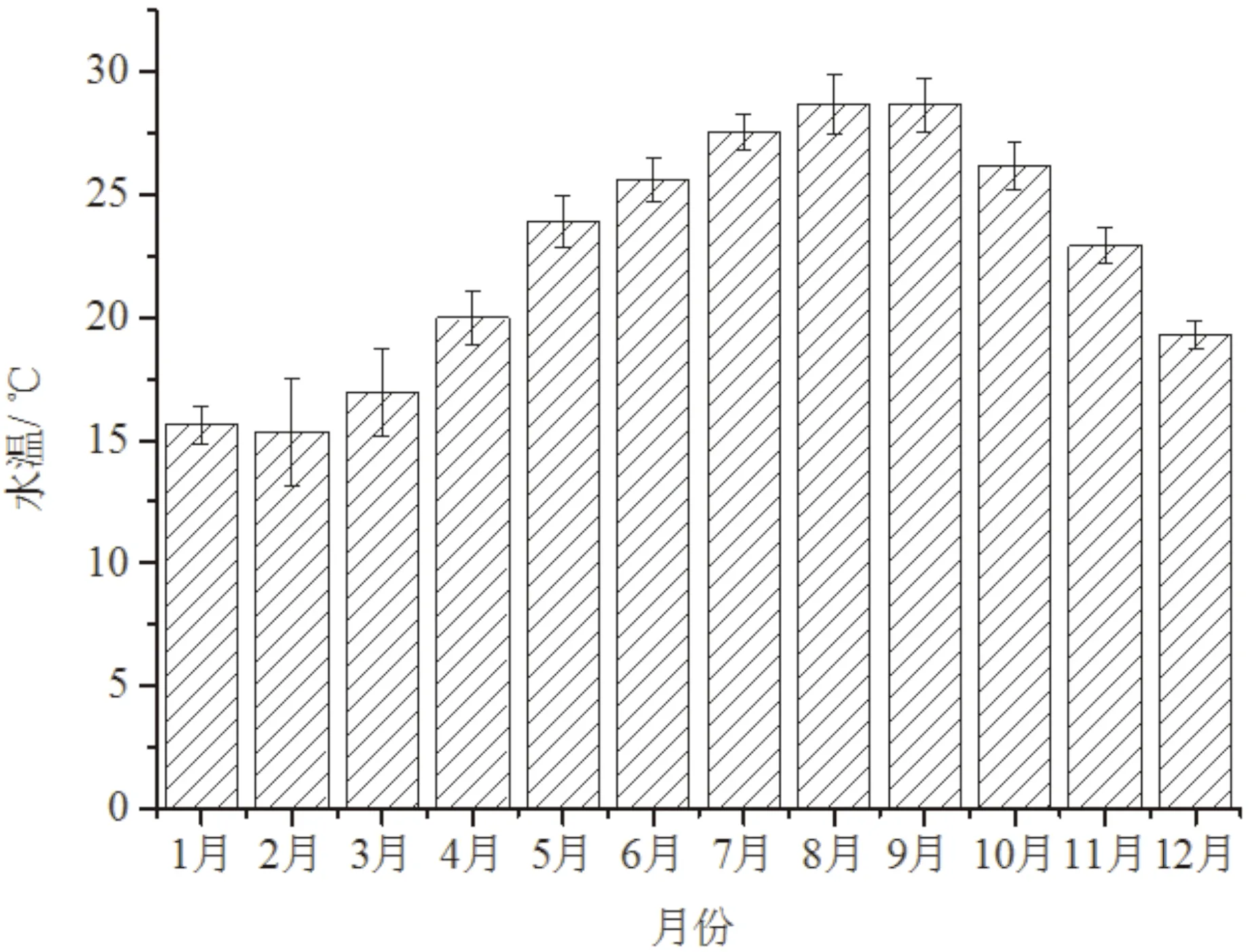

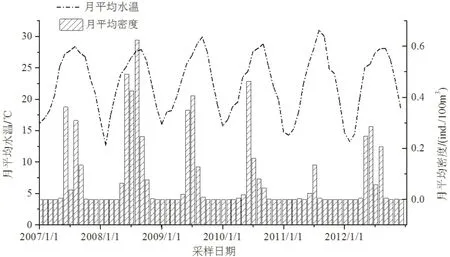

2007-2012年珠江中下游各月份平均水温变化(图2)表明:水温呈现先升高后降低的趋势,其中1-2月水温最低,平均仅为15.5 ℃;3月之后开始快速升高,4月可达到20 ℃;全年最高水温出现在8-9月,达28.7 ℃。10月份之后水温开始回落。全年月平均水温在11.4~31.5 ℃之间,平均为22.6 ℃。

图2 大湟江口2007-2012年月均水温图

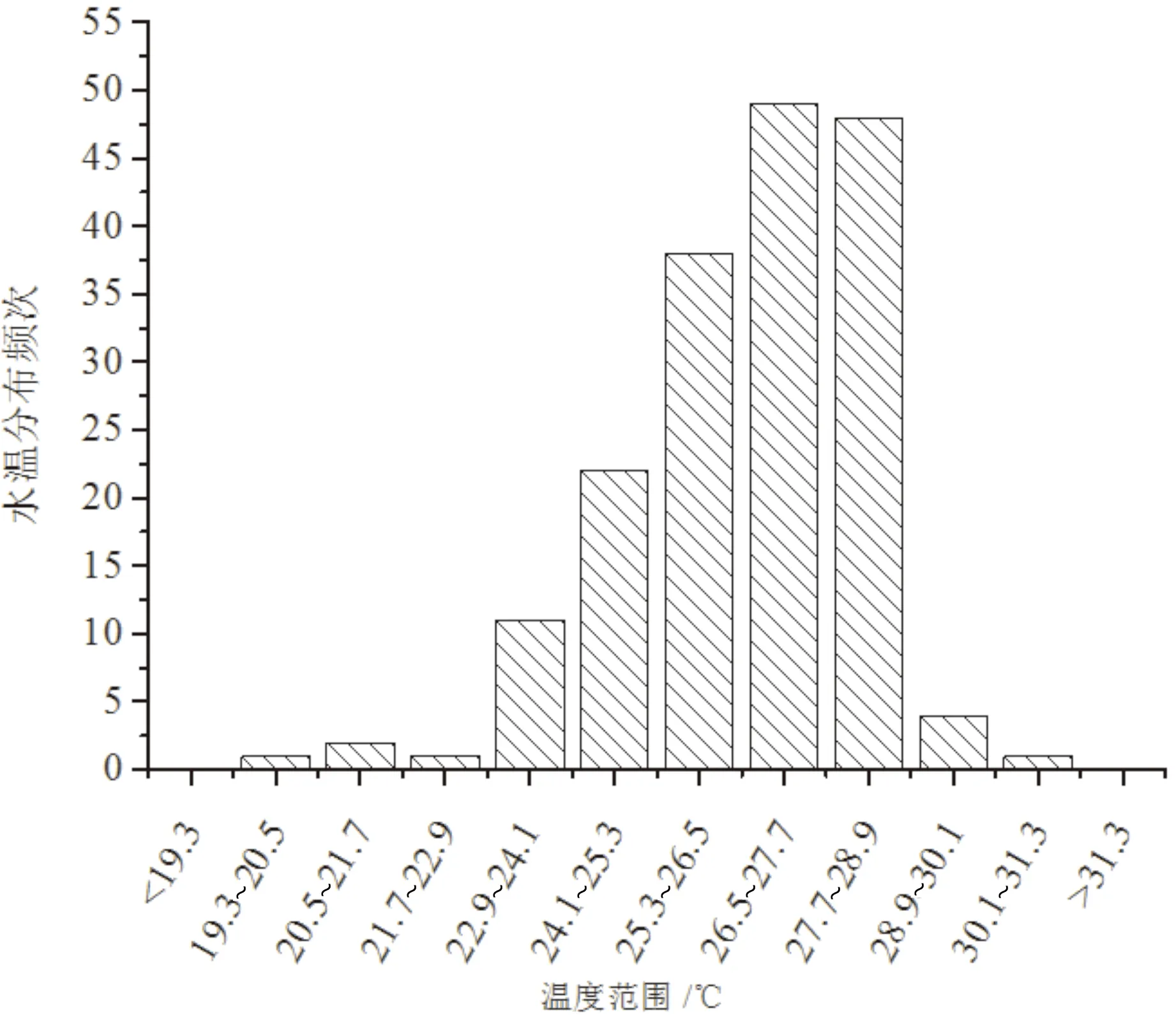

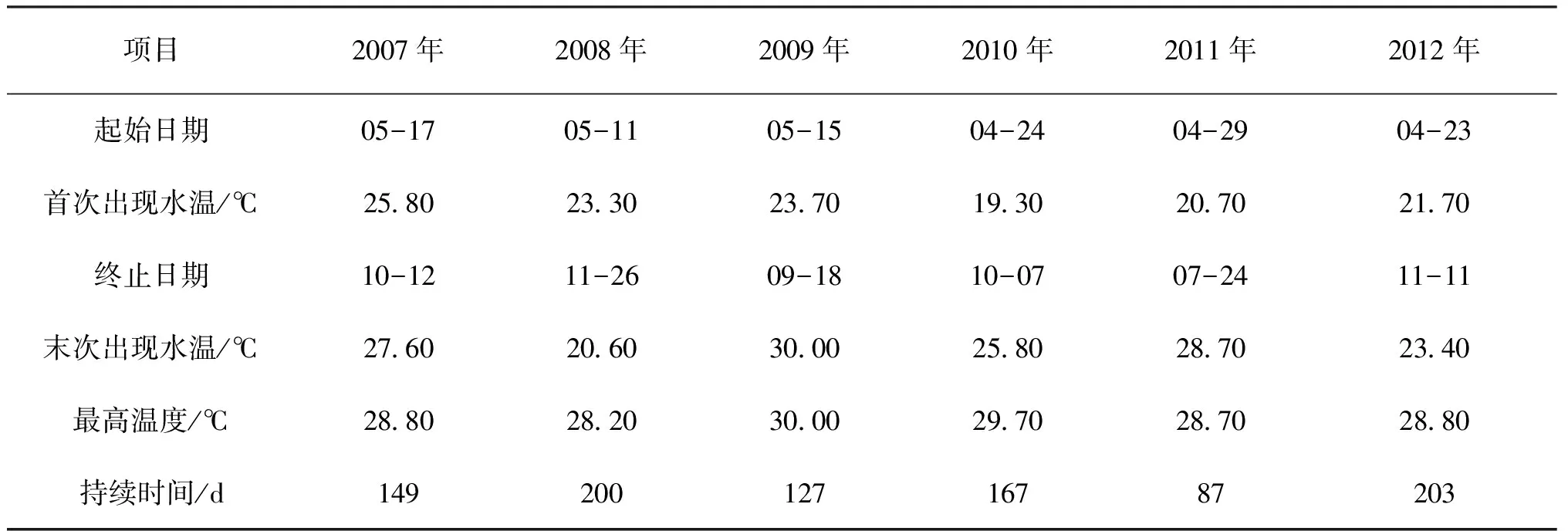

2.2 鳜属仔鱼首次出现的水温及最适水温

2007-2012年调查期间,抽样调查的925组样品中,177组样品中出现鳜属仔鱼。首次出现的时间最早为4月23日(2012年),水温21.7 ℃;最晚为5月17日(2007年),水温25.8 ℃。首次出现的最低水温是19.3 ℃(2010年4月24日),最高水温是25.8 ℃(2007年5月17日)。由此可知,鳜属仔鱼首次出现的水温范围为19.3~25.8 ℃,平均水温(22.42±2.33) ℃,鳜属鱼类在水温达到19.3 ℃时已经开始产卵繁殖。通过归一化处理,得出鳜属仔鱼出现的最适宜水温为25.3~28.9 ℃(图3)。而实测水温状况表明,珠江中下游每年4月的水温条件即可满足鳜属鱼类繁殖最低水温要求,进入繁殖期,仔鱼出现的持续期多年平均天数为(156±45)d(表1所示)。

图3 鳜属仔鱼出现日适宜水温

表1 2007-2012年珠江中下游鳜属仔鱼出现时间与水温

2.3 水温对鳜属仔鱼补充的影响

2007-2012年采样点鳜属仔鱼月平均密度与月平均水温呈现明显一致性的变化趋势(图4),仔鱼集中发生在每年5-9月,6-8月存在明显的高峰期,峰值密集期间也是珠江水温最高的时期。采用Pearson-Correlation法在日、月和年尺度上对水温与鳜属仔鱼密度之间的相关关系进行分析(表2),结果发现,日平均水温、年平均水温与鳜属仔鱼密度变化相关性均不显著(P>0.05,n=177;P>0.05,n=6);但月平均水温与鳜属仔鱼当月平均密度存在极显著的正相关关系(P<0.01,n=72)。

图4 2007-2012年珠江中下游肇庆不同月份的鳜属仔鱼密度与月均温度变化

因子 日尺度月尺度 年尺度 仔鱼密度-0.0230.438∗∗0.200仔鱼数量0.0420.389∗∗-0.297样本量177726

注:*表示P<0.05差异显著,**表示P<0.01差异极其显著,下同

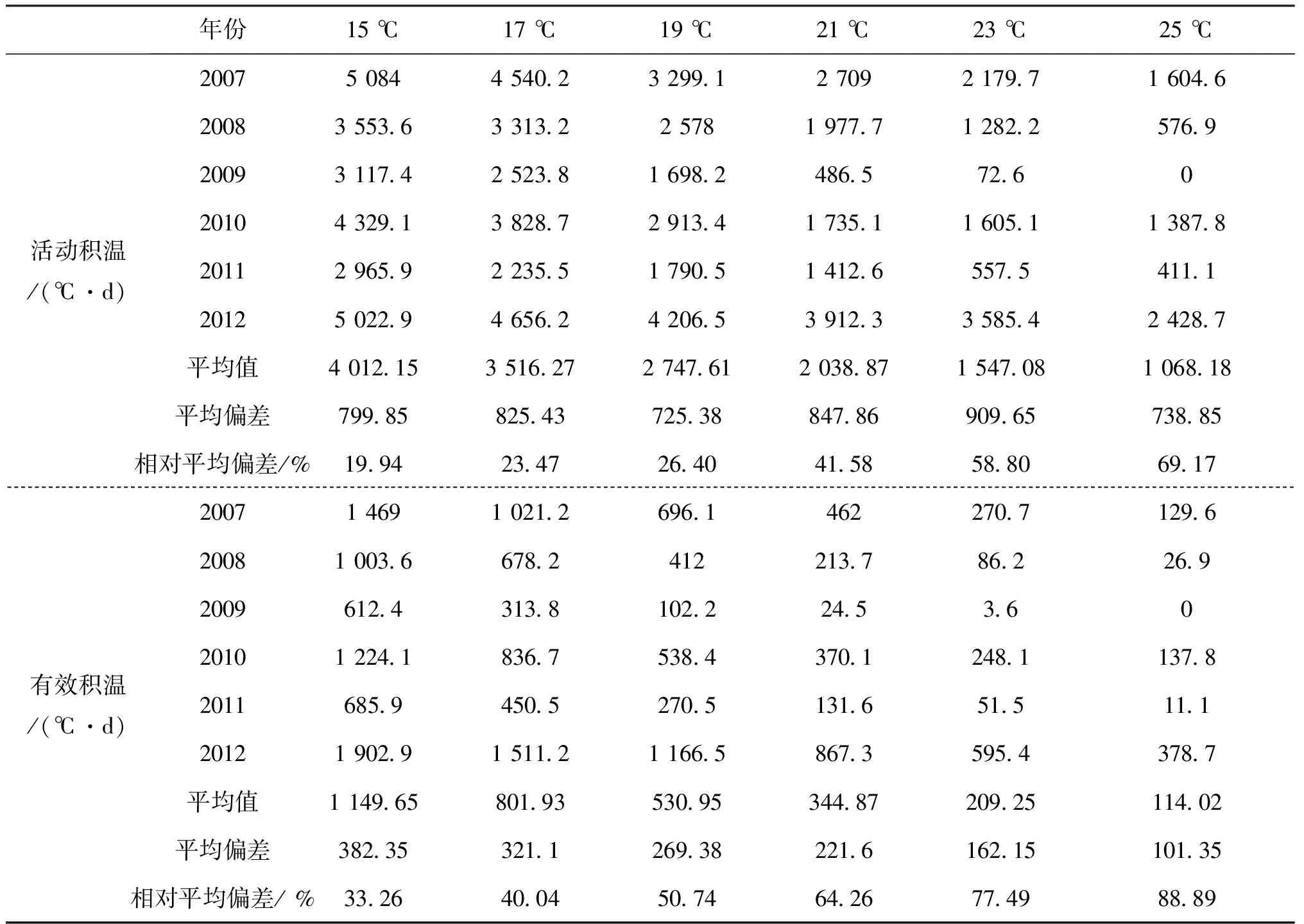

2.4 积温对鳜属鱼类产卵繁殖的影响

在15~25 ℃内,随着起始拟定水温的升高,有效积温和活动积温值逐渐减小(表3),相对平均偏差逐渐增大。当初始水温为15 ℃时,积温历年相对平均偏差最小。因此推测15 ℃为鳜属鱼类进入快速生长发育的关键水温。由于珠江在1-2月份水温最低,但平均高于15 ℃,对于珠江鳜属鱼类繁殖而言,越冬结束后性腺会即刻进入快速发育阶段。珠江中下游鳜属鱼类的活动积温和有效积温分别为(3 797.78±759.58)℃·d和(1 085.78±380.02)℃·d。

在月尺度上,将2007-2012年鳜属仔鱼出现时间内(4-11月)各月份有效积温与月鳜属仔鱼总量、月平均密度进行相关关系分析,结果表明:月有效积温与鳜属仔鱼总量、月平均密度均具有显著相关关系,相关系数分别为0.553**与0.641**(n=48)。

表3 鳜属鱼类不同年份仔鱼出现积温

3 讨论

3.1 水温对鳜属鱼类繁殖期的影响

鱼类早期资源的补充不仅与自身的繁殖活动有关,也与外部的水环境紧密相关,其中水温是影响鱼类繁殖至关重要的因素[20],鱼类繁殖活动受到水温的影响,鱼类早期资源的发生与季节变化呈现一致的变化规律[21]。但对于同种鱼类来说,低纬度地区鱼类繁殖一般早于高纬度地区。田辉伍等[22]研究表明长江多数鲤科鱼类的主要繁殖期集中在5-7月,持续约3个月;而珠江鱼类的繁殖可自4月中旬一直持续至9月中旬[19];这是由于水温是鱼类开始繁殖的启动因子[8],只有在繁殖季节当水温达到或高于临界值才可能进行产卵繁殖[23]。而南方地区达到繁殖所需最低水温的时间要远早于北方地区。本研究发现珠江中下游鳜属仔鱼在水温达到19.3 ℃即开始出现,而珠江水温最早在2月中旬、最晚4月下旬可持续超过19 ℃,即满足鳜属鱼类繁殖最低水温要求。繁殖一般始于4月中旬,比黑龙江鳜属鱼类繁殖提前近2个月[24]。

在2009年,2月份水温已满足鳜属鱼类繁殖最低水温需求,而实际未发现有仔鱼出现,这说明除受水温影响外,积温或其他因素也是影响鳜属鱼类繁殖的关键因素。积温对生物生长和发育具有重要的影响,必要的积温是鱼类性腺发育成熟的条件。早在1975年,Jones[25]报道了积温与性腺发育之间的关系。关忠志等[26]对香鱼性腺发育与积温的关系进行了初步的研究,发现鱼类性成熟程度与积温紧密相关,同种鱼类到达性成熟所需要的积温是一致的。由于地区气候差异导致的积温差异也会影响到鱼类的性成熟年龄。李思发等研究发现珠江水系的鲢、鳙达到性成熟的时间要比长江的早1年,比黑龙江水系的早2年[27]。研究积温与鳜属鱼类早期资源补充的关系,可阐明鳜属鱼类繁殖的基本水温需求,服务于鳜属鱼类种群资源保护工作。本研究发现珠江鳜属鱼类进入性腺发育快速阶段的关键水温是15 ℃,对应繁殖的活动积温和有效积温分别为(3 797.78±759.58) ℃·d和(1 085.78±382.02) ℃·d。2008、2009、2011年度有效积温较平均积温偏小,其鳜属仔鱼在当年出现的时间也相应延迟;2010年和2012年鳜属鱼类繁殖的年有效积温明显比其他年份的高,因此当年鳜属仔鱼的出现时间也较早。由此可见,积温可能对鳜鱼繁殖的起始时间也有较大的影响。

3.2 水温对鳜属仔鱼资源量的影响

水温对鱼类繁殖或早期资源量也有一定的影响。Pankhurst等[28]研究发现,在鱼类成熟期水温过高对其繁殖力和产卵量有负面影响;西北太平洋柔鱼的资源丰度与海水的表温具有一定的关系,其资源丰度受到水温的影响[29]。 本研究鳜属仔鱼出现的最适水温为25.3~28.9 ℃,即6-8月份的珠江水温。研究发现虽然珠江鳜属鱼类仔鱼在4-11月份均有出现,但5月份之前和9月份之后仔鱼密度明显较低,而繁殖盛期6-8月份的月平均密度为2 527 ind./100 m3,明显高于其他月份,说明水温对鳜属鱼类的早期资源量或产卵规模也有较大的影响。并通过相关性分析发现:在月尺度上,月平均温度与珠江鳜属仔鱼密度存在显著相关性。

陈方平等[30]研究发现,在大刺鳅繁殖过程中,积温对大刺鳅繁殖具有重要的影响,当积温介于一定的范围内时,随着积温的增加,大刺鳅的产卵量也会随之增加。而在本次研究中也发现有效积温与鳜属鱼类仔鱼总量、月平均密度均有显著相关性。同时2008年对应的鳜属仔鱼的密度最大,此时有效积温(初始水温为15 ℃)在1 000 ℃·d左右,其余年份鳜属仔鱼密度均小于2008年。由此推测,对于珠江鳜鱼繁殖的最适有效积温在1 000 ℃·d左右,当有效积温低于或超过1 000 ℃·d时,鳜鱼早期资源补充量会降低。但是,由于珠江地处热带-亚热带地区,珠江最低月平均水温基本在15 ℃的水平,或许水温与积温对珠江鱼类繁殖的影响并无温带或寒带地区那么明显,而且仔鱼资源量的多少还受产卵规模、胚胎发育死亡率、径流量等因素的影响。因此,后期需加强鳜属鱼类产卵场的调查,对产卵场水温与繁殖状况进行精细化分析,进一步验证水温和积温对珠江鳜属鱼类繁殖的影响。