胆囊肉瘤样癌伴肝内脓肿一例

黄雪洁 巴文娟 尹柯 张谍 常晓丹

病例资料患者,女,56 岁,因发热3 d,上腹部疼痛1 d入院。 3 d 前无明显诱因出现发热,伴咳嗽、咳痰。 1 d 前无明显诱因出现右上腹部及剑突下疼痛, 呈持续性胀痛,伴恶心、呕吐、心悸、发热,测体温38.3℃,伴肩背部放射痛。近2 个月来体重下降6 kg。查体:右上腹及剑突下压痛,无反跳痛、肌紧张,墨菲征可疑阳性。 既往胆囊结石病史多年,未行进一步检查。 其父有胰腺癌病史,其母有肺癌病史。实验室检查:白细胞计数(WBC):27.5×109/L 粒细胞百分比(Neu%):87.1%;肿瘤标志物如甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原(CA125、CA19-9)均阴性。

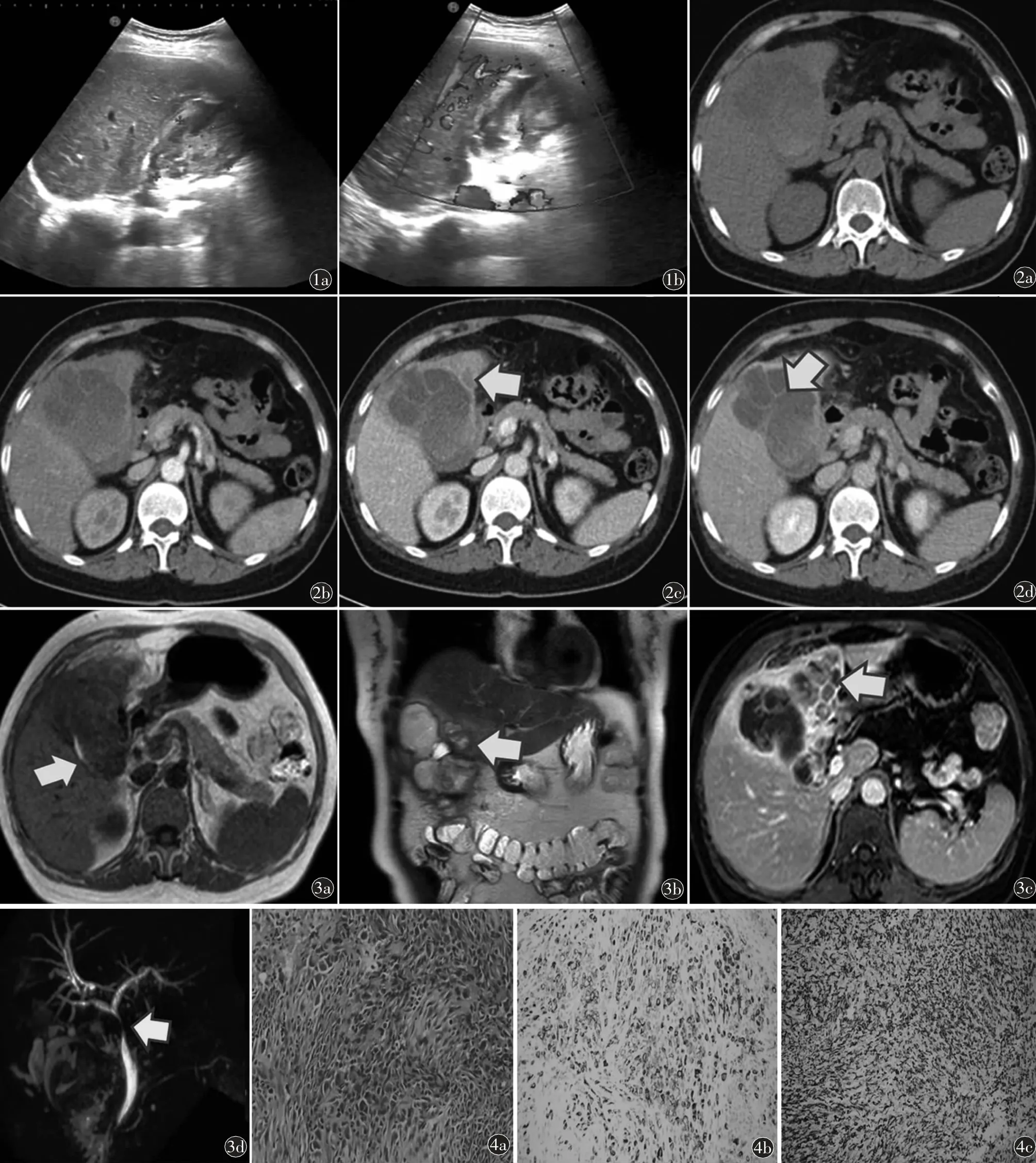

超声检查:胆囊区未探及正常胆囊声像,可见实质性回声团,与邻近肝脏实质界限不清,形态欠规整,内回声不均匀,CDFI:其内部及周边探及血流信号。邻近胆囊的肝脏实质内探及多个实性回声团,内回声不均匀,CDFI:其内探及血流信号(图1)。 CT 平扫+增强:肿块密度不均匀,平扫CT 值约30~72HU,增强扫描病灶呈轻中度强化,可见强化分隔影,胆囊壁明显强化,病灶与邻近肝组织、横结肠分界不清;肝内见多发类圆形低密度影,以胆囊窝周围分布为著,增强扫描呈边缘强化(图2)。 MRI 示:肿块T1WI 呈等、低信号,T2WI 呈稍高、等低混杂信号,局部见条形T1WI 高信号影, 病灶内可见多发分隔影; 肝内病灶呈T1WI 低、T2WI 混杂信号,DWI 呈中央高、边缘低信号(图3)。 MRCP示肿块压迫胆总管上段致狭窄, 肝内部分胆管扩张 (图3d)。影像诊断:胆囊恶性肿瘤可能性大,伴邻近肝脏、横结肠受侵。

术中所见:胆囊呈黄色肉芽肿样外观, 内见大小约5 cm×4 cm 质硬肿物,胆囊肝门区粘连包裹明显,肿物与横结肠粘连固定,探查肝脏可见脓肿形成,楔形切除胆囊床周围肝组织,逆行切除胆囊,切除粘连段横结肠。

病理报告:肉眼见送检部分肝及胆囊组织11 cm×6 cm×5 cm,切面见6 cm×4 cm×4 cm 囊腔,周围腐肉状,残存胆囊壁欠光滑,部分见灰红色隆起。 镜检(图4a):见圆形、卵圆形细胞弥漫分布,伴大片坏死,见含铁血黄素沉积,间质细胞、 浆细胞灶状浸润。 免疫组化 (图4b、4c):Vimentin(+),CK(+),CK7(+),CK8/18(+),CK19(+),S-100(+),CD34(血管+),CD68(+),AB-PAS(+),Ki-67 index 30%。病理诊断:(胆囊、肝)肉瘤样癌伴肝内脓肿形成。

讨论肉瘤样癌(sarcomatiod carcinoma,SC)是一种上皮样癌,由Virchow 于1864 年首次提出。SC 含有上皮样及肉瘤样两种成分[1],是癌细胞向肉瘤样异向分(化生)的结果[2,3],因形态学类似梭形细胞肉瘤,又称梭形细胞癌[4],多发生于上呼吸道、乳腺、肺、肾等器官[5],发生于胆囊者较为罕见[6]。

胆囊肉瘤样癌(sarcomatiod carcinoma of the gallbladder,SCGB)由Landsteiner 于1907 年首次报道,发生机制还处于探索阶段[7]。 有研究[8]报道肉瘤样癌的发生与上皮间充质转化过程(epithelial-to-mesenchymal transition,EMT)密切相关,EMT 在增强上皮样细胞运动能力, 上调间质标志蛋白的表达以及梭形细胞的塑形中均起着重要的作用[7]。SCGB 以女性好发,女男发病率之比约为3.25∶1~5∶1[1],平均发病年龄为66.5~72.0 岁[9],发病诱因目前不清楚,以往文献报道该病多与长期胆囊结石及慢性胆囊炎病史有关[4]。临床表现缺乏特异性,多表现为腹痛、发热、黄疸、恶心、呕吐、纳差,部分患者表现为可触及的腹部肿物及体重减轻等[10];血清肿瘤标志物无明显特异性[11]。 本例为56 岁女性,既往胆囊结石多年,本次入院以发热、上腹部疼痛为主诉,伴恶心、呕吐症状,发病以来体重减轻6 kg,血清肿瘤标志物(AFP、CEA 等)阴性,与文献报道基本相符。 该患有肿瘤家族史, 但目前尚未见关于两者相关性的文献报道;本例WBC 升高,考虑与合并胆囊炎、肝内脓肿有关,肝内脓肿的分布以胆囊窝周围为主,为肿瘤阻塞胆囊管,导致胆汁淤滞、胆囊扩张,胆囊炎长期反复发作,瘤组织侵及胆囊壁全层,最终导致胆囊穿孔,胆囊床面脓肿形成。本例肿瘤标志物为阴性,以往文献报道SCGB 肿瘤标志物可为阳性,但总体无明显特异性[11],故肿瘤标志物阴性不能排除SCGB 的诊断。

SCGB 浸润性强,病程进展快,易发生肝脏及淋巴结转移[4],Cruz J 等[12]报道SCGB 合并急性胆囊炎者多处于疾病偏早期,预后较好,可无淋巴结转移,这与本例合并胆囊炎且未见明显肿大淋巴结相符。本例手术探查见胆囊与横结肠粘连固定,但病理未见横结肠转移的依据。

SCGB 的确诊依赖病理和免疫组织化学染色, 光镜下肿瘤表现为肉瘤样与上皮性癌两种成分,以肉瘤样成分为主,典型者可见过渡形态,或完全为单一肉瘤样成分;免疫组化表现为两种成分均表达上皮性标记 (如细胞角蛋白CK 等),肉瘤样可同时表达上皮及间叶(如Vimentin 等)标记[1]。 本例光镜下见圆形、卵圆形细胞弥漫分布,并见移行过渡形态,免疫组化上皮性标记CK、间叶标记Vimentin 阳性。

图1 a)胆囊区见实质性回声团,内回声不均匀、杂乱,形态欠规整,与邻近肝脏实质界限不清;b)胆囊内部及周边探及血流信号;图2 a)CT 平扫肿块密度不均匀,CT 值约30~72HU;增强扫描b)动脉期、c)门脉期、d)延迟期)病灶、分隔(箭)及胆囊壁呈渐进性强化;图3 a)T1WI 上肿块呈等信号、内见条片状高信号影(箭),b)T2WI 上呈稍高信号,邻近肝内见脓肿形成(箭);c)增强扫描脓肿环形强化(箭);d)肿块压迫肝外胆管;图4 a)病理组织学(HE×400)见弥漫分布的圆形、卵圆形细胞,可见移行过渡形态;b)免疫组化显示CK(+)、c)Vimentin(+)

SCGB 在影像学上没有特异性, 笔者总结国内外相关文献,发现其在影像学上有以下特点[2-10]:(1)胆囊体积多有不同程度增大,囊壁不规则增厚,或因肿瘤浸润胆囊壁呈弥漫性增厚;(2)胆囊腔内可见实性肿块,呈息肉状或结节状,导致胆囊管梗阻或瘤体充满胆囊腔;(3)增强扫描增厚的胆囊壁及软组织肿块有不同程度强化,常伴邻近肝脏受侵[2];(4)合并急性胆囊炎渗出较多者可见胆囊窝及腹腔、盆腔积液;(5)浸润肝外胆管可出现肿瘤以上的肝内外胆管扩张,肿瘤巨大者瘤体内可坏死出血。 本例胆囊体积增大、壁增厚,肿块较大、密度/信号不均匀、伴出血,肿瘤以上肝内外胆管扩张,肝内见多发脓肿形成,增强扫描肿块不均匀强化、胆囊壁呈渐进性强化,侵及邻近肝脏,与文献报道基本相符。

SCGB 术前诊断困难,多误诊为普通的胆囊腺瘤或胆囊结石、胆囊炎[4]。 胆囊腺瘤是最常见的胆囊原发性恶性肿瘤,两者影像表现相似,但胆囊腺瘤于T2WI 多表现为较均匀的中等偏低信号,而SCGB 因具有间叶组织成分,T2WI 呈中等偏高信号,且伴有不均匀分隔影[13,14];SCGB 虽少见,但当胆囊肿瘤较大,腹部症状较重时,SCGB 应作为胆囊肿瘤的鉴别诊断之一[10];胆囊癌肉瘤亦是一种罕见的胆囊恶性肿瘤,一般认为是肉瘤样癌的变型,两者主要靠病理学及免疫组织化学鉴别,两者都具有上皮性及肉瘤样两种成分(SCGB 可为单一肉瘤样成分),但SCGB 本质是一种分化较差的癌,形态似肉瘤,光镜下两种成分之间多存在移行过渡形态, 免疫组化表现为两种成分均表达上皮标记,肉瘤样成分同时表达上皮及间叶标记。而胆囊癌肉瘤是上皮样及肉瘤样成分的混合存在[7],两种成分间分界清楚无过渡形态, 上皮性肿瘤区表达上皮细胞标记, 间质肉瘤区表达间叶成分的标记。

SCGB 目前没有明确的治疗标准[15],大多学者认为确诊后应尽早采取根治性手术[9],术后辅以放化疗,化疗应选用针对浸润癌的方案[16]。