变革反应行为:概念、类型与演化模型

曹晓丽, 樊伟芳

(天津商业大学管理学院, 天津 300134)

市场环境活跃多变,组织变革(organizational change)成为组织生存和发展的新常态,且逐步由激进式变革转换为渐进式变革[1]。组织的内外部环境在变,组织结构、人员配备、管理方式、组织文化等也须随之不断调整、改进和革新。作为复杂的多层次嵌套系统,组织变革最终会映射和反应到每一个个体成员身上。员工作为组织中日益凸显的核心资源,其对组织变革的反应成为影响变革的重要因素[2]。改变、引导员工的变革反应行为(change reaction behavior)成为提升组织变革成功概率的关键问题[3]。学界对员工变革反应行为日益关注[4-5],焦点逐步由宏观、系统层面的研究转向微观、个体层面的行为研究[6],然而,目前的研究成果还是相对零散且缺乏系统性。基于此,本文系统回答了何为变革反应行为、变革反应行为如何表现、变革反应行为如何演化三个问题。并对变革反应行为的概念、类型进行阐释,采用连续统一体理论对变革反应行为的演化和迁移过程进行模型构建,以展示学界对变革反应行为研究的全貌。同时,本文在现有研究的基础上提出未来研究的三个命题,供学者们研究参考。

一、 何为变革反应行为

变革反应行为是外显的行为表现。行为主义心理学派将内部心理活动与外显行为区别开来,指员工受个体特质和环境因素的影响,会形成复杂而多元的变革态度、变革认知、变革意愿,在这些心理因素的影响下,其行为会不断外化,形成外界可以观测的活动表现。陈亮[7]认为,员工变革反应包括态度和行为两个层面,反应与反应行为的概念之间具有明显区别,变革反应行为应当有明确的行为表现。

员工变革反应行为是一个连续行为过程。个体对同一刺激的行为反应千差万别,但却又因其不断演进变化,而具有连续性的特点。Piderit[8]认为,员工变革反应行为是员工个体感应到组织变革并针对组织中的一系列变化产生各种形式的表态和做法,并将变革反应行为划分为积极性反应行为和消极性反应行为。Herscovitch和Meyer[9]指出:员工面临变革时参与程度因人而异,并且按照参与度的不同,将变革反应行为按照由低到高分为积极抵制、消极抵制、消极服从、主动配合和积极支持。这种划分充分表现出员工在组织变革期间的应对行为,即从抵制变革到对变革保持沉默再到支持变革的过程,这是一个组织变革情景之下的变革反应行为连续统一体。朱其权和龙立荣[7]认为,员工个体面对组织变革时,反映在对变革整体事件的态度与行为中,主要表现为变革抵制、变革支持、变革开放性、变革犬儒主义、变革应对。闫利民[10]认为,组织变革背景下员工的行为表现一般包括积极、中立、消极和混合四种形式。从行为反应的角度剖析,员工变革反应行为还存在因无法预估变革的不确定性而产生的沉默现象。员工既没有明确的变革支持行为,也没有外显的变革抵制行为,保持沉默状态。

二、 变革反应行为如何表现

目前,学界的变革反应行为研究正处于不断走向完善和成熟的阶段,但研究成果较为分散,尚未形成达成共识的统一结论,变革反应行为类型的划分也有不同。本文在梳理、归纳和总结前人研究成果的基础上,将变革反应行为划分为变革支持行为、变革沉默行为和变革抵制行为。

1. 变革支持行为

变革支持行为是员工对变革的积极行为反应,表现为支持、赞成、建言和争先。

(1) 变革支持行为的概念。变革支持行为是员工基于对组织变革的情感认同和认知肯定,对变革进行积极的变革承诺,持续支持并主动参与到变革中去。Coyle[11]认为,员工参与到组织变革中就是支持行为;Herscovitch和 Meyer[9]认为,变革支持行为是从服从、合作到争先的连续行为过程;Holt[12]认为,员工支持行为是认知、态度和行为的组合,从状态到行动整体支持变革。Kim[13]对变革支持行为的定义进行了进一步完善,认为变革支持行为是员工对变革成功秉承坚定的信念,并主动参与和实施组织变革,是为组织变革成功贡献力量的行为,具体表现为员工的争先行为。变革支持行为研究领域以Kim等人的概念最具代表性,常为其他学者引注和使用。

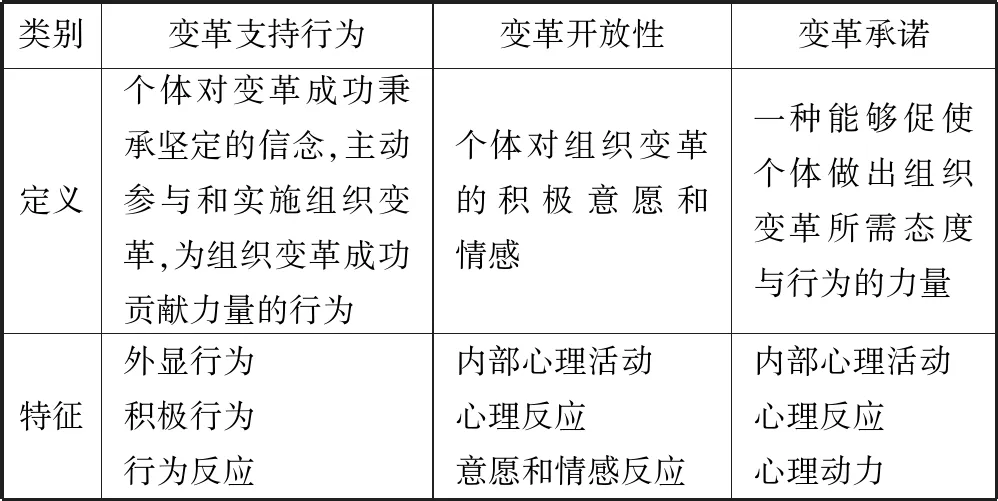

在变革反应研究领域,变革开放性(openness to change)和变革承诺(commitment to change)也常常用以解释和描述员工的积极变革反应。然而,变革支持行为、变革开放性、变革承诺却有本质上的不同,具体辨析见表1。

表1 变革支持行为相关概念辨析

通过对上述概念辨析,变革支持行为是员工最终的外显积极行为反应[14],变革开放性是员工的积极态度反应[15],而变革承诺则是助推员工产生积极的态度和行为反应的心理动力[16]。三者在内涵和特征上存在明显的不同,不可混用。本文通过明确的概念辨析,以期为后续学者提供研究参考。

(2) 变革支持行为的维度。变革支持行为的构念维度研究主要包括单维度研究和多维度研究两种类型。Coyle[11]和Giangreco[17]对变革支持行为进行了单维度验证;Herscovitch和 Meyer[9]采用0~100分的评价标尺衡量员工的变革支持行为;Kim[13]以美国营利性医疗机构改革为研究对象展开实证研究,进一步验证了单维度构念。在多维度研究中,Meyer[18]提出了变革支持行为包括服从、合作和拥护三维度;Jimmieson[19]认为变革支持行为包含学习变革规范、实践变革任务和整理过期信息三个维度。在现有变革支持行为的维度研究中以单维度研究居多,缺少具有代表性和信服力的多维度研究成果,这将是未来研究的重要领域。

综合而言,变革支持行为是员工变革反应中最为积极的行为表现,表现为员工的变革参与和建言行为,体现了员工对组织的信任和忠诚。

2. 变革沉默行为

变革沉默行为(change silence behavior)是员工沉默行为在变革情境下的体现,其本质仍是一种典型的员工沉默行为。

(1) 变革沉默行为是指复杂的变革环境使员工对变革产生不确定性怀疑,从而导致员工没有明显的积极或消极行为反应,处于犹豫和观望状态。Rosen和Tesser[20]最早发现员工沉默现象,并提出“沉默效应”的概念,认为员工因为心理不安而对所在组织的变化保持沉默,这是一种广泛而又模糊的行为现象。Morrison和Milliken[21]正式提出“沉默行为”的定义,并深入探讨变革情境下的员工沉默行为,认为沉默是员工处于对自我价值认知的偏差,对组织的各个方面甚至组织变革持保留意见的一种集体行为现象。Pinder和Harlos[22]从个体层面出发,指出沉默是员工在面临组织变动时能够充分表达优化组织变革的观点却保留甚至完全隐藏该观点的行为。Lüscher和Lewis[23]指出,员工面临组织变革情景时,都会产生判断犹豫不决、决策迟疑的现象,这个反应过程就是一种观望行为或者是沉默行为的表现,具体是指在组织变革情境之中的员工面对变革过程和结果的不确定性而采取自我保护行为,表现为一种过渡行为。Tangirala和Ramanujam[24]从变革的时间维度解剖员工的沉默行为,如在组织变革时期,员工对组织变革的行为会产生有意的、有目的性的沉默。员工通过保持沉默,对组织变革暂且不发表意见,进行一定时间段的观望,从而对变革有一个更全面和更清晰的了解,再考虑是否采取变革支持行为还是变革抵制行为。观望行为经常发生在变革初期,沉默行为常常发生在变革中期,这通常是由于变革遇到各种困难而使变革前景变得不明朗造成的行为反应[25]。

本文将变革情境下的员工沉默行为定义为变革沉默行为,是指员工在面临组织变革时出于一定的目的有意识地保留看法,过滤想法和表达部分想法的行为反应。

(2) 变革沉默行为的维度。受限于变革沉默行为研究成果的数量,变革沉默行为维度划分并未达成一致观点,主要遵循员工沉默行为结构维度研究的轨迹,分为单维度和多维度两类。

Morrison和Milliken[21]将员工沉默作为单维度变量考察变革情境下的沉默行为的影响因素及其负面影响,而后进一步构建沉默选择模型,探讨沉默行为的形成机理[26]。国内学者时勘等[27]也采用单维度概念剖析领导授权行为对员工沉默的影响和信任的调节作用。伴随着研究的深入,越来越多的学者深入探究沉默行为的维度结构,具有代表性的有:Pinder和Harlos[22]将沉默行为划分为沉默性和无作为沉默两类;Dyne 等[28]划分为三个维度,分别为默许性沉默、防御性沉默和亲社会性沉默;Dick[29]进行了四维度划分,包括默许性、无作为、亲社会和机会主义沉默;Brinsfield[30]进行了五维度划分,包括防御性、缺乏自信性、关系性、默许性和偏差性沉默。其中,被学界广泛使用的是Dyne的三维度研究成果。国内研究中,以郑晓涛[31]基于中国情境下的三维度模型最具代表性,划分为漠视性沉默、防御性沉默和默许性沉默,学者们在未来的研究中可参考使用。

3. 变革抵制行为

在组织变革过程中,员工作为构成组织机体的最基本单元,经历着变革而引发的阵痛。员工对变革的负面情绪以及认知,会引发员工的变革抵制行为(change resistance behavior),从而影响变革进程。

(1) 变革抵制行为是指新事物的产生或事物之间的调整难免会给员工带来不安和心理恐慌,从而引发员工的变革抵制行为[32]。Mael[33]认为,变革抵制行为是员工对变革和组织的忽视和反对。Brower和Abolafia[34]将变革抵制行为定义为变革过程中员工某种程度的不作为、不合作。Ashforth和Mael[35]认为,变革抵制是员工对组织变革事件的反抗态度和忽略倾向。Piderit[8]和Oreg[36]认为,变革抵制行为是员工对变革的意图进行观念和态度上的推脱。总而言之,变革抵制行为是员工消极的变革应对行为,具体表现为对组织变革的推脱、反对、阻碍,甚至冲突。

在变革反应研究领域,变革犬儒主义(cynicism about organizational change)也常常用以解释和描述员工消极的变革反应。变革犬儒主义是指员工个体对组织变革持有悲观消极的态度,认为变革情景过程并不明朗,变革结果并不理想,对组织变革失去信心[37]。对比两者的定义、表现和特征(见表2),不难发现两者相似但又存在显著的不同。变革犬儒主义是员工在心理层面、态度上的消极反应;而变革抵制行为不仅表现在心理层面,而且外显为不合作、反对以及抵制行为。

表2 变革抵制行为相关概念辨析

(2) 变革抵制行为的维度。在学术界的研究成果中,大多数学者认为变革抵制行为是单一维度概念,是员工对组织变革的不希望、不接纳,对管理者做出变革决策的不认同,且自身并不愿意投入到组织变革中去的行为表现。具有代表性的研究成果分别有Brower和Abolafia[34]、吴毓婷[38]、张启航[39]、朱丽姣[40]。但是,也有学者认为变革抵制在维度分析中应该从其行为表现层面进行明确区分。在Connor[41]的研究中,将变革抵制行为分为四种类型,包括公开抵制、不公开抵制、有意识抵制和无意识抵制。从四个维度对变革抵制行为进行了明确的区分。Piderit[8]认为这里的变革抵制和变革抵制行为不是相同概念,变革抵制概念更为宽泛,变革抵制包括情感抵制、认知抵制和行为抵制。其中,情感维度是指员工对变革产生情绪上的不满和抱怨;认知维度是指员工对变革产生负向认知,比如是否有利于组织利益等;行为维度是指员工在面对组织变革时的行为表现,如抗议、阻止等。三个维度在变革的不同进程中既相互独立,又相互交错。单一维度的变革抵制行为界定得到了学界普遍的认同,建议学者们参照使用。

三、 变革反应行为如何演化

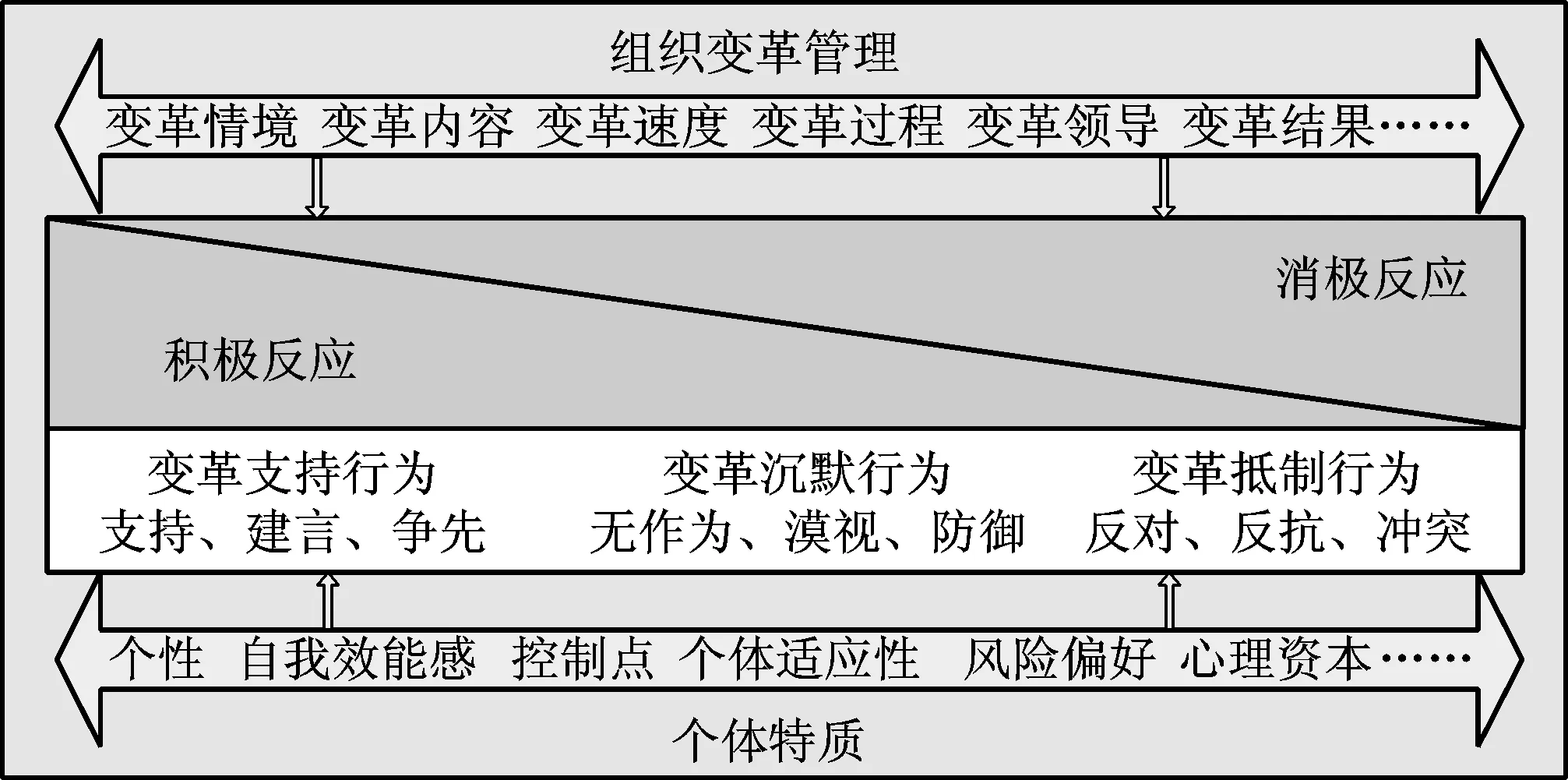

面对变革,员工展现出不同的行为反应,支持、沉默,亦或是抵制。然而,变革反应行为并没有清晰而严格的边界,而是一个连续的过程,会随着时间的变化而改变,具有时间和空间变化的多维性。

连续体理论源于生命周期理论,用于分析研究对象在时间和空间等多维度的变化过程[42]。连续体理论常常被用于组织行为学研究领域,连续统一体理论的引入,更加恰当而准确地刻画出领导风格的演进和变化过程。

本文将连续统一体理论引入变革反应行为研究,构建变革反应行为演化模型。根据反应行为的积极性和消极性,员工的变革反应行为形成了一个逐步渐进、连续变化的分布带,以完全积极行为为代表的变革支持行为在其最左端,以完全消极行为为代表的抵制行为在其右端,中间地带为员工观察、犹豫的沉默地带,见图1。在员工的行为中,积极反应行为的比重和频次越高,反应行为越倾向于变革支持行为,反之,越倾向于变革抵制行为。同时,随着外部变革管理环境、个体特质的变化,员工的反应行为会逐步变化和迁移,向左移动逐步转化为变革支持行为,亦或是向右移动逐步转化为变革抵制行为。

来自员工个体的拉力作用和来自组织的推力作用,都影响着行为的演化和迁移。基于连续统一体理论的变革反应行为演化模型引入了组织变革管理和个体特质因素,用以描述推动员工变革反应行为迁移的拉动力和推动力,试图采用更具系统性和整合性的宏观视角展现变革反应行为的演化过程。

拉力主要来自于组织的变革管理环境,组织变革管理是影响和干预最为直接的因素之一。变革情景[43]、变革内容[44]、变革实施过程[45]、变革的领导[46]和最终的变革结果等均对员工的变革反应行为产生影响力,拉动着员工的支持、沉默或抵制行为的选择。科学、有效的变革管理,能够有效激发和引导员工的积极行为反应,变革支持行为更加明显;反之,拙劣和不当的变革管理会引发员工的变革抵制。在积极有效的组织变革管理干预和引导下,员工由变革抵制行为向沉默行为变化,而后进一步转化为变革支持行为。

推力主要来自于员工的个人特质。不同个性[4]、自我效能感[2,47]、控制点、心理资本等的员工对相同的变革刺激产生不同的行为反应。自我效能感强、风险容忍度高的员工更加倾向于选择变革支持行为;反之,则倾向于选择变革抵制行为。因此,变革过程中,组织应充分使用好拉动力和推动力的双重作用,引导员工的变革支持行为和变革沉默行为,规避变革抵制行为。

四、 变革反应行为未来研究的展望

基于上述对变革反应行为概念、类型和演化模型的文献综述和模型分析,本文对已有研究成果进行了归纳和整理,以期为变革组织行为研究领域的学者和专家提供参考。总体而言,员工变革反应行为研究领域的定性成果居多,实证性定量成果相对较少。概念性研究居多,机理探讨性研究较少,仍处于不断完善的发展阶段,在未来的研究中,学者们可适当关注以下三个命题。

1. 深入拓展变革沉默领域的研究成果

在组织变革过程中,员工受个人利益驱动和组织环境的影响,会暂时性或持续性地保持沉默,隐瞒个人支持或反对变革的真实意图。纵观文献成果,变革支持行为、变革抵制行为的研究相对较多,变革沉默领域的成果较少,是变革反应行为研究的灰色模糊地带。同时,现有研究大多是围绕变革情境展开的员工沉默行为研究,针对变革沉默的专项研究成果较少。伴随着变革反应行为研究的深入,学者们不仅应关注显性化的变革支持或抵制行为,更应深入剖析处于中间地带的变革沉默行为,明辨其产生的动因、影响因素和迁移机理。

2. 透析变革反应行为演化轨迹

根据基于连续统一体理论的变革反应行为演化模型,员工的变革反应行为是不断变化的,随着变革活动而发生迁移。现有研究成果大多以横截面数据进行的同一个时间点上不同员工的变革反应行为研究,缺少不同时间点上的时间序列数据分析。基于此,在未来研究中,学者们应注重采用时间序列数据分析的方法,对同一调查样本不同时间点的调查和取样,纵向观测员工变革支持行为、变革沉默行为和变革抵制行为之间的演变轨迹;明辨变革反应行为迁移的动机,哪些组织因素和个体因素、心理因素和管理因素能够推动变革反应行为的变化,特别是从消极行为向积极行为的转变;洞悉变革反应行为的转变机理,剖析员工如何从变革抵制行为、变革沉默行为转变为变革支持行为,其演化的规则是怎么样的,关键影响因素有哪些,彼此间是如何相互作用的。

3. 洞悉变革反应行为的本土化特征

变革反应研究领域的成果以国外的研究成果为多,国内的相关学者也深入开展了研究,具有代表性的有朱其权和龙立荣[6]、张婕等[48]、柏帅蛟[49]、王雁飞[50]、韩雪亮[51]等。综合而言,国内研究成果大多是采用行为推动理论的研究范式,探讨组织变革情境下的员工行为。虽然杜旌[1]基于本土文化情境,深入研究了领导行为对员工变革反应的影响,但类似结合中国文化特征的本土化研究仍然少之又少。传统文化下的中国企业和中国员工,其变革反应行为更体现出有别于西方的东方特点。学者们应深入挖掘中国传统文化背景下的员工变革反应行为特征,从理论构念、形成机制、作用机理等方面挖掘本土情境下的研究成果。