贵州省盘县地区龙潭组沉积特征及展布规律

李 凯 易 旺

(1.贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心,贵州 贵阳 550008;2.贵州省煤田地质局一五九队,贵州 贵阳 550008)

0 引言

贵州省煤层气资源丰富,具有储量大、分布集中、品位高等特点,具备大规模勘探开发的资源条件,是中国煤层气勘探开发的重点有利区。前人研究了六盘水煤田含煤地层特征及层序地层展布[1-2],盘关向斜煤层气系统沉积格局及构造控制[3-5]等,但对贵州省盘县地区上二叠统龙潭组沉积相展布规律还未进行精确刻画。笔者在前人研究的基础上对贵州省盘县地区龙潭组沉积相进行深入研究,精确刻画了研究区龙潭组沉积相纵横向展布规律及沉积相模式,可为该区后续勘探开发提供有力的借鉴。

1 地质背景

贵州省盘县地区位于贵州省西部六盘水市西南部盘州市,大地构造属扬子陆块南部的典型前陆褶皱—冲断带,处于六盘水断陷西部[1-2]。研究区附近构造较复杂,有旧普安向斜,北靠赵子河向斜,西临盘关向斜。研究区出露地层由老到新依次为峨眉山玄武岩组(P3β)、龙潭组(P3l)、飞仙关组(T1f)、永宁镇组(T1yn)、第四系(Q),为一套海陆交互相的含煤地层。龙潭组含煤地层由碎屑岩夹碳酸盐岩和煤层组成,地层厚度为221~543 m,由西向东逐渐增厚,主要发育灰— 深灰色粉砂岩、细砂岩、泥岩,含多层薄煤层,底部发育一层铝土岩,与下伏峨眉山玄武岩组呈假整合接触。研究区晚二叠世沉积特征受来自西侧的陆源河流作用控制和来自东南侧广海方向的海岸潮汐作用共同影响[5-6]。河流主要来自西侧云南省的康滇古陆,从贵州省威宁县哈喇河乡、赫章县等地进入研究区,入海后形成三角洲沉积,在三角洲平原向海一侧,河流作用逐渐减弱,潮汐作用则逐渐增强,在极浅的陆表海上,由于海底坡度极缓,受东南部碳酸盐岩台地及南部生物礁的阻挡,波浪作用在本地区比较微弱,潮汐作用起主导作用,此时研究区主要发育潮坪—潟湖沉积体系。随着海水逐渐退却,研究区发育三角洲体系,主要发育河流控制的三角洲平原以及河流和潮汐双重作用控制的过渡带三角洲平原。

2 沉积特征

笔者结合野外露头、岩性特征、古生物特征、电性特征及沉积构造等研究要素,通过单井剖析、连井对比、平面展布特征对研究区沉积相展布进行分析研究。

2.1 典型单井沉积相剖析

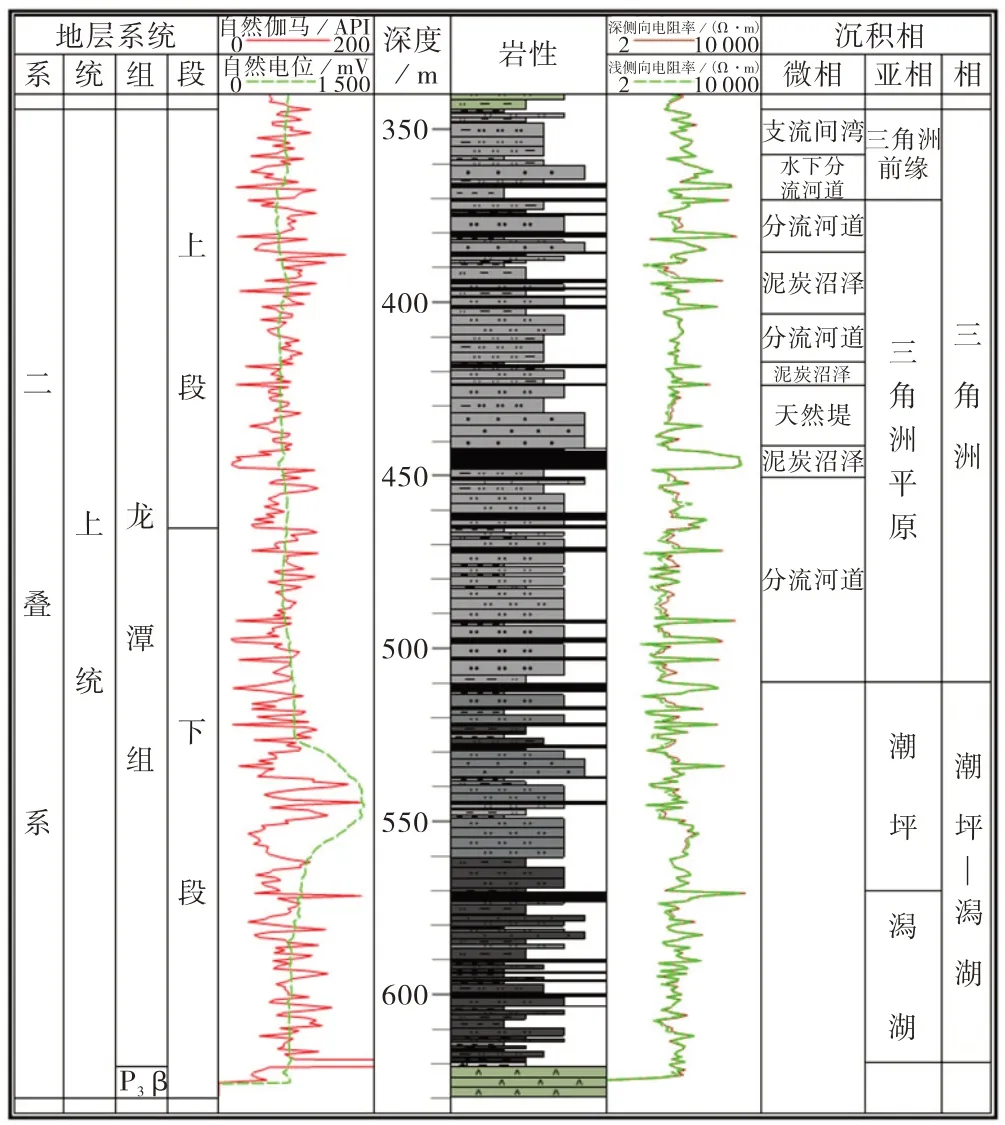

贵州省盘县地区盘关向斜西翼北段煤层气资源勘查参数井YV-4井位于盘关镇老屋基洗煤厂内,开钻层位为下三叠统飞仙关组上段,完钻层位为上二叠统峨眉山玄武岩组(P3β)。目的层龙潭组岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层为主,偶见细砂岩,夹菱铁矿薄层,其中砂岩主要为岩屑砂岩,产丰富的植物化石,与下伏地层呈假整合接触。YV-4井龙潭组地层柱状图岩石颜色自下而上由黑灰色→深灰色→灰色→浅灰色→浅灰绿,颜色由深至浅(图1),可见龙潭早期处于还原环境,晚期趋于弱氧化环境,结合岩性、沉积构造、古生物特征及前人研究成果[7-10]分析认为,龙潭组下部为潮坪—潟湖沉积体系,上部为三角洲沉积体系,各沉积体系内的沉积相特征如下。

图1 YV-4井沉积相综合柱状图

1)潟湖亚相。岩性主要为灰色、浅灰色铝土质泥岩、灰黑色或深灰色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩和泥岩。沉积构造主要有水平层理和沙纹层理。潟湖相砂岩一般粒度较细,杂基含量较高,颗粒分选、磨圆度中等,粒度概率累积曲线表现为粒度细、悬浮总体含量高。潟湖相沉积中可见生物扰动构造以及壳饰简单、个体较小的瓣鳃类和腕足类动物化石,并常见细小的植物碎屑。测井曲线自然伽马、电阻率表现为低幅箱型或齿化箱型。

2)潮坪亚相。沉积物主要为细粒岩屑砂岩、钙质细砂岩、粉砂岩和粉砂质泥岩,砂岩颗粒分选、磨圆度较好,发育潮汐层理、脉状层理、波状层理、透镜状层理及典型的砂泥薄互层层理,具有水平层理和沙纹层理。可见一些细小的动物化石碎屑,其沉积特征反映了水动力条件为中等到较强。测井曲线自然伽马、电阻率表现为箱形或齿化箱形。

3)三角洲平原亚相。在研究区为过渡带三角洲平原,既有较强的河流作用,同时又受到较强的潮汐作用影响,主要发育分流河道、泥炭沼泽、天然堤微相。分流河道沉积以砂质沉积为主,具有向上逐渐变细的层序特征。泥炭沼泽相主要是由河漫滩沉积转化而成,以含动物化石的泥岩为代表,并含有薄层状菱铁矿。天然堤沉积以具有纹层状的细砂、粉砂或泥岩为特征,局部有一些有机质的透镜体,可见到稀疏的植物根化石,虫孔较发育,以非垂直者最多,可见水平虫管。水平纹理和波状交错纹理发育,水流波痕、植屑、植茎、植根和潜穴等较常见。测线曲线自然伽马表现为箱形、齿化钟形,电阻率表现为指形。

4)三角洲前缘亚相。三角洲前缘主要发育支流间湾、泥炭沼泽、水下分流河道微相。各微相的岩性特征与三角洲平原亚相相似,支流间湾沉积主要由含动物化石的泥岩、泥质粉砂岩和粉砂质泥岩组成,发育水平层理、小型沙纹层理以及砂泥薄互层层理。泥炭沼泽相多由支流间湾演化而来,由于受到潮汐作用影响,形成的煤层层位较稳定,但厚度变化大。水下分流河道为三角洲平原向海一侧,河流作用逐渐减弱,而潮汐作用则逐渐增强,主要为由中细粒海绿石质的岩屑砂岩和长石质岩屑砂岩组成,底部发育冲刷面,其上河床滞留沉积粒度较粗,常含有树干化石、泥砾及煤屑。测井曲线自然伽马表现为漏斗形、指形,电阻率表现为钟形、齿化钟形和指形。

2.2 连井对比分析

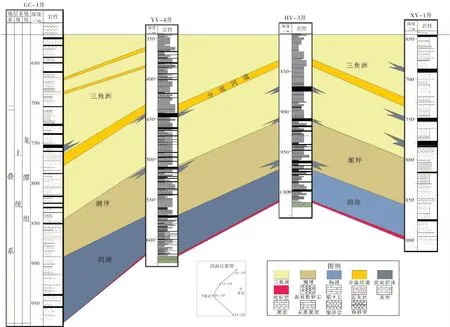

依据前人研究成果[7-10]及野外露头、钻井、录井、古生物特征及薄片分析等资料对研究区沉积相进行连井对比分析,结果显示,研究区龙潭组自下而上是一个海侵到海退的完整层序,沉积相自下而上分别发育残积层、潟湖、潮坪及三角洲,分布较为稳定(图2)。龙潭早期主要为潮坪— 潟湖沉积,研究区此时处于海侵阶段,随后海侵持续加大,造成龙潭组下段物源来源减少,局部发育薄煤层,形成了碎屑和煤层为主的沉积,多以潟湖沉积为主,以含铝土质、凝灰质的高岭石泥岩为特征。其上局部发育了泥炭沼泽,沉积作用以填平补齐为特征,聚煤作用发育在古风化面上的低洼地带。随着海水退却,研究区主要受潮汐作用的影响,形成了以潮坪为主的环境和以碎屑和煤层为主的沉积,聚煤作用发生于由潮坪演化而来的泥炭沼泽中,煤层连续性和稳定性都较差,厚度小,煤层结构复杂。龙潭晚期主要发育三角洲相,广泛发育分流河道和泥炭沼泽,由于受到频繁涨潮退潮的影响,煤层发育连续性和稳定性都较差,局部泥炭沼泽中发育厚煤层。

2.3 平面展布特征

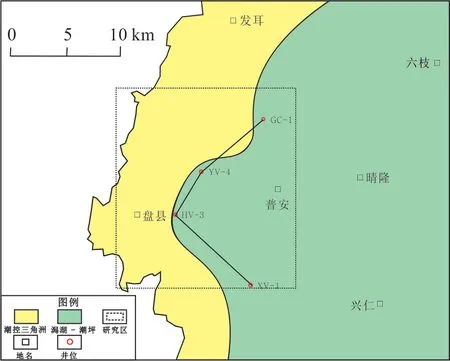

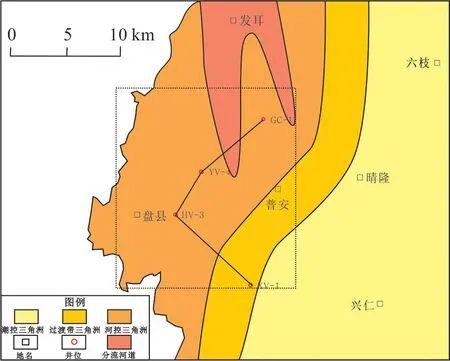

研究区平面上沉积相带变化不大,主要发育三角洲沉积体系。龙潭早期海侵在持续(图3),水体较深,研究区西部为三角洲沉积体系,东部主要为潮坪—潟湖沉积体系,盘县附近平面上由于受到频繁海侵的影响,基本为潮控三角洲,在普安附近为潮坪—潟湖沉积环境。龙潭晚期水体逐渐变浅(图4),研究区大部分地区发育了三角洲平原,由于主要受河流作用控制,岩性以细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩为主,粒度较粗。在研究区东部普安一带发育过渡带三角洲平原,主要特征表现为既有较强的河流作用,同时又受到较强的潮汐作用影响,基本处于河流和潮汐双重作用控制下。在三角洲平原向海一侧,河流作用逐渐减弱,而潮汐作用逐渐增强,分流河道逐渐被潮汐水道代替,沉积相逐渐过渡为潮控三角洲平原。

2.4 沉积演化及沉积模式

图2 GC-1井—YV-4井—HV-3井—XV-1井沉积相连井对比图

图3 龙潭早期沉积相平面图

图4 龙潭晚期沉积相平面图

研究区沉积相演化主要受构造断裂活动和物源剥蚀强度影响,龙潭早期研究区东部发育潮坪—潟湖沉积体系,研究区西部发育三角洲沉积,说明当时海侵主要来自东部,研究区主要受潮汐作用的影响,聚煤作用发育在古风化面上的低洼地带,煤层结构复杂。此后,海水退却,形成了以潮坪为主的环境,且潮道比较发育,形成了以碎屑和煤层为主的沉积,聚煤作用发生于由潮坪演化而来的泥炭沼泽中。龙潭晚期研究区受东南部碳酸盐岩台地及南部障壁沙坝的阻挡,潮汐作用对研究区影响减弱,波浪作用逐渐加强,三角洲沉积体系在研究区广泛发育,潮坪—潟湖沉积体系相应地向东迁移,主要发育河流控制的三角洲平原、河流和潮汐双重作用控制的过渡带三角洲平原。

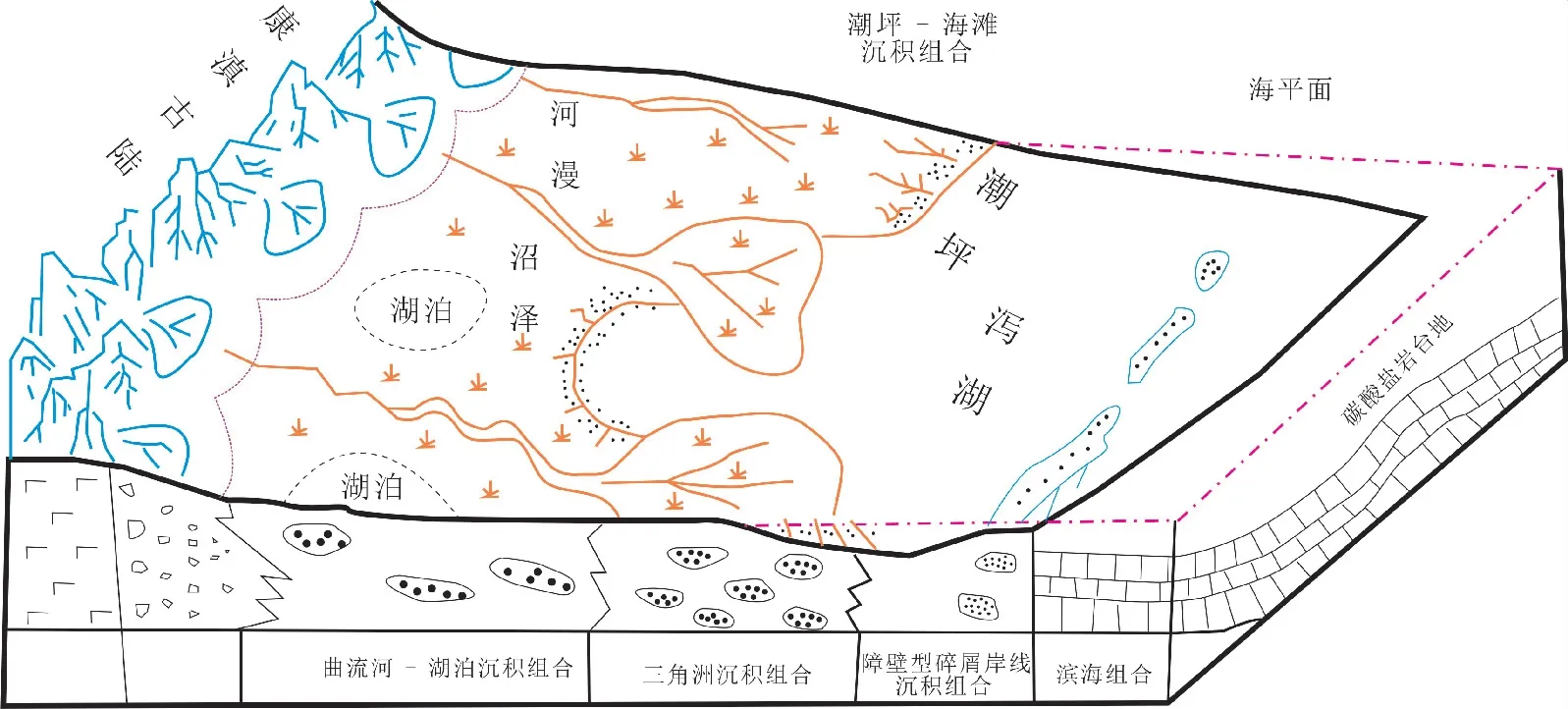

在对贵州省盘县地区单井剖析、连井对比及平面展布规律研究的基础上,建立了研究区沉积相模式图(图5)。研究区含煤系沉积环境既有以河流作用为主的三角洲,又有以潮汐作用为主的潮坪— 潟湖,随着海平面升降变化,沉积相进行着横向迁移。

图5 贵州省盘县地区龙潭组沉积相模式图

3 结论

1)通过对区内含煤岩系沉积相的综合研究,研究区龙潭组主要发育三角洲— 潮坪和潮坪— 潟湖沉积体系。研究区晚二叠世受河流和潮汐双重作用控制,即在靠陆一侧发育河流控制的三角洲平原,中间发育河流和潮汐双重作用控制的过渡带三角洲平原,靠海一侧发育潮汐作用为主的潮控三角洲平原以及潮坪—潟湖。

2)龙潭早期基本为海侵期,研究区以潮坪—潟湖沉积环境为主,由于海水频繁动荡,煤层发育不稳定,可见多层煤线;龙潭晚期基本处于海退期,三角洲沉积体系在研究区广泛发育,在三角洲平原环境的泥炭沼泽局部可见厚煤层。