现实题材舞剧之“真”

——评当代舞剧《记忆深处》

慕 羽

2018年12月13日,第五个国家公祭日,由江苏省演艺集团歌剧舞剧院创排的舞剧《记忆深处》再度上演。几天前,它刚刚结束国家大剧院的演出,又回到南京这座81年前遭受深重磨难的城市参与祭献,意义特殊。当然,这绝不是一部应景之作,它潜藏在编剧兼总导演佟睿睿心中已有十余年。2005年,佟睿睿就曾推出过舞剧《南京1937》,这次走得更深、更真。整个观剧过程,都让人体会到编导对人物境遇的“感同身受”。佟睿睿说:“舞剧《记忆深处》不以‘美’为前提,甚至任何形式美的东西都会被标记为对舞蹈本身的一种干扰。作品以‘真’为基础,严格对照史料,忠于真实的人物和事件,立于对人性本真的表达。”

“南京大屠杀”既是历史题材,也是现实题材,需要对它进行历史与现实的审视。2014年,我国将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。2015年,《南京大屠杀档案》正式列入联合国教科文组织《世界记忆名录》。佟睿睿的《记忆深处》正与“记忆”相关,因为“南京大屠杀”既是真实的国家记忆、民族记忆,也是真实的个体记忆,还应纳入世界记忆。

何谓当代现实题材舞剧之“真”呢?关键是对真实性、典型性和理想关怀这一价值尺度的认知,拿捏好真、假、对、错的关系。真实地反映现实、塑造人物一直是主流舞蹈作品的主旨。很长一段时间以来,面对“真实”的现实题材舞剧创作其实是有套路的,即赋予现实人物及其行动以“理想化”的浪漫主义色彩和集体主义精神。但过于理想化,就表现为“对而假”,容易制造“假大空”的面具式正反角色。一部作品若缺乏多面性的复杂人物,没有对于“人味”或“人性”的合理解释,就很难使当代观众对角色产生认同感。相对于过去塑造的“高大全”形象,改革开放后尤其是新世纪以来,舞蹈创作更加注重英雄个体的塑造,艺术形象也更加贴近真实的社会生活,少了些许“理想化”的加工,不过在人物思想深度上还挖得不够。诚然,我们的舞剧创作还应该有对社会的批判和反思,有“错而真”的揭示,不过当代现实题材舞剧的关键还是在于追求“真善美”,弘扬“真且对”的精神,其精神主导仍然是政治理性。当然,优秀的作品并不意味着简单的善恶判断,讴歌正能量的社会主流价值观也不能摆出一副说教面孔,而应以人格力量倾注其间,滋润心田,启迪心智。此种真诚的态度才能换来观众的真情,只有好的作品才能让观众成为更好的自己。

对于具有现实性的革命历史题材,以及“现时”的现实题材,艺术创作者应该强调思想的“深度和高度”,笔者认为,作品的思想深度应基于人性层面的剖析,从个体人物的行为到意识,再到潜意识层面的层层深入,既有情感表达,也有理性思辨。应将人物形象的个体意识同民族国家意识,以及人类命运共同体意识高度统一。

有了选材上的锐气,以及立意上的“深度和高度”,编导还应进行结构和语言等艺术表达层面的整合,才能实现舞剧的思想精深、艺术精湛、制作精良。佟睿睿的《记忆深处》实现了中国现实题材舞剧的突破。其思想的“深度和高度”恰恰体现为它的“真”,而在“舞剧语言”和“剧场观念”的言说方式上,也比较成功地表达了对“真”的建构。

佟睿睿的“真”:生命真实

13年前的舞剧《南京1937》以美籍华裔女士张纯如在研读了《魏特琳日记》后,追寻魏特琳(中文名“华群”)的生命历程展开,张纯如仿佛亲身陷入了这位美国传教士所处的生命困境。那时,现实中的张纯如女士刚刚离开我们一年。一位是被誉为“南京活菩萨”的救助者,一位是多年后凭一己之力探寻真相、捍卫正义的华裔女青年,两人最终无法承受身心的崩溃,都放弃了生命,也间接成为南京大屠杀的受害者。尽管她们之间间隔了半个世纪,但“遗忘”和“谎言”犹如第二次屠杀,其杀伤力跨越时空,令人愕然。

在《记忆深处》的现场,一幅旧日画面闪过笔者的脑海,一位西方女子冲进日本军国主义者的屠杀现场,解救一个幼童,然而面对着身边无数被剥夺的生命、被践踏的尊严,她却无能为力……这个曾出现在舞剧《南京1937》中的西方女子就是魏特琳。13年后,这幕似曾相识的画面再次出现,穿梭其中的,则是同样无能为力的张纯如。而她不只是要去探寻魏特琳的足迹,更要去揭示牵连其中的不同人的真实境遇。他们是幸存者(李秀英)、救助者(魏特琳、拉贝)、侵略者与忏悔者(东史郎)、否认者、书写者(张纯如)等。

整部舞剧浸透了佟睿睿对战争与和平、死亡与生命的严肃态度。佟睿睿学生时代的舞作《扇舞丹青》就显示出了她不俗的文化品位,虽然侧重于对身韵古典舞语言的解构和重组,但对审美的把握已经超过不少资深行家。多年来,佟睿睿创作了不少美轮美奂的舞作,但她并不满足于赏心悦目的表层,也不以民族主义情绪为主导,而是持续在舞蹈创作中探讨生命本身,这是她的“真”。佟睿睿以《舞集•大地》来祭奠汶川地震遇难者,也以《朱鹮》来反思现代化、城市化进程中人类与自然的关系。所以,当日益成熟的佟睿睿再以南京大屠杀为题材进行舞剧创作时,便带出了不同的生命感悟,从人类、人性的层面解读,走进历史,期许未来。

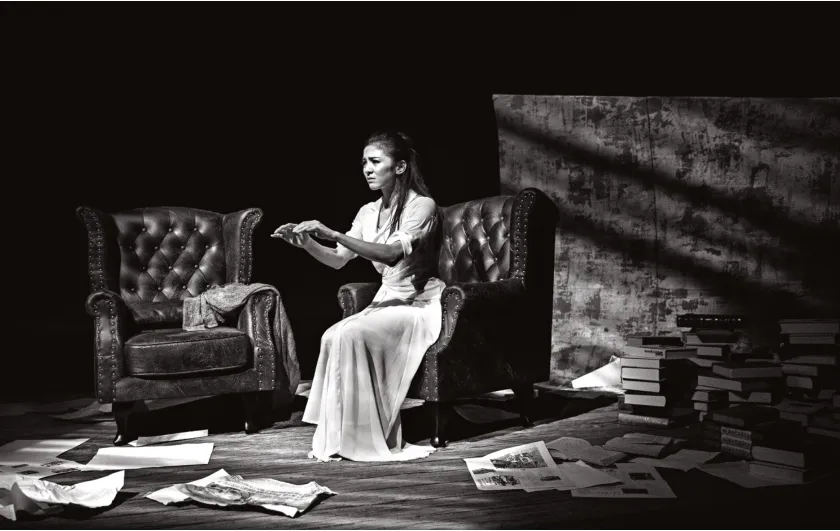

图1 《记忆深处》剧照 摄影:粟国光

由编导本人担任编剧的舞剧作品在中国舞蹈界并不多见。值得一提的是,无论是十余年前的《南京1937》,还是这部《记忆深处》,佟睿睿都是创作团队的灵魂人物。在笔者看来,中国舞剧的前途应该寄托在此类舞剧编导上,这本来就是20世纪以来世界性舞剧的创作方式:身体叙事的重要性从一开始就应落实在舞台文本构思中,这难道不是身为舞剧编导应该做的事情吗?舞剧的编导本该集编剧、导演和动作编排于一身,对选材、立意、结构和语言编创都要负责。更不用说,在“戏剧”这个大范畴下,身体性剧场、视觉性剧场越来越受到重视。2016年“欧洲戏剧奖”的大奖得主,就不是我们想象中的编剧、导演或演员,而是瑞典舞蹈编导马兹•艾克(Mats Ek)。戏剧的文学性表达早已不是“大量台词”所能承载的了,难道舞剧的“文学性”还要固守忍着不说话的“哑剧”,或是一连串的事件再现吗?

在我国,还有不少舞剧重直觉而轻想象,重再现而轻表现,重模仿而轻象征,重客观而轻主观,执着于将线性事件搬上舞台,所以“哑剧+煽情双人舞+风情插舞”成为中国舞剧的标签。虽然近年已有突破哑剧叙事的态势,但我们的心理表达还较难触及深层意识,抑或是沉淀为无意识。换言之,中国舞剧的进步既需要思想立意的“现代性”,也需要身体和剧场表达的“现代性”。当代舞剧既不是 “古典芭蕾式”的幼弱文本,也不同于思想深刻的文学性剧场,其魅力主要在于身体性剧场的叙事,往往能触及文学语言未尽之意,可供观众深思细品。舞剧即便有“画外音”或“现场话语”,也不能喧宾夺主,而是将“口头语言”缝合进身体语言和舞台调度的复合表达中,保有身体言说的意会感。

《记忆深处》便是这样一部当代舞剧,而且的确谈得上是“佟睿睿作品”。整部作品的独特之处在于——佟睿睿将张纯如的“全知视角”与其他人的“受限视角”相结合,既没有男女首席的双人舞推动剧情发展,也没有变化多端的群舞烘托气氛,更没有眼花缭乱的技巧让人跳戏,佟睿睿寻找的是真正属于角色的舞剧语言。全剧未设中场休息,比较巧的是,几次“暗转”也成了一种调度语言,并不全然为了场景转换,而是承上启下的静默。舞剧在整体设计上现代简约,并没有力图写实地复原一个屠戮虐杀现场。几张移动长桌和桌上三五成群的中国女性,就构成了一个个让人心悸心痛的场景,她们被魏特琳庇护,也被敌人蹂躏残杀。舞台的半空悬吊着一块白色浮顶,有时给人以压迫感,有时又成了变化多端的投影屏幕,浮现出内心视像,创设着戏剧情境。拉贝撑起了“白色大帆布”救助难民,但是也无法阻止许多手无寸铁的普通人,一个接一个地、踉踉跄跄地跌落进乐池(万人坑)……

图2 《记忆深处》剧照 摄影:粟国光

给笔者印象深刻的还有两小段舞蹈化戏剧行动的对比,那是《东史郎日记》中的情节复现:送别儿子奔赴战场,养母给予东史郎的是温暖的怀抱,一种普世的人伦关爱;而生母递给他的则是一把匕首,就像是“祈战死”的旗帜在高高飘扬。当年令梁启超震惊的武士道精神被军国主义利用,让无数日本少年渐渐丧失了人性,成为无恶不作的魔鬼,给邻国人民带来了深重灾难。“匕首”和“拥抱”的对比情节预示了这样的匕首刺进了李秀英的胸膛,也暗示了战后的东史郎希望在忏悔中得到救赎,呼唤更多日本人人性的觉醒。

张纯如的“真”:求真精神

“南京”一旦与“1937”并列,就成了一个民族灾难记忆的符号。《记忆深处》这个剧名虽然没有《南京1937》那样直白,却是佟睿睿真实心迹的袒露,也是她对张纯如作出的回应。真正的绝望,是被遗忘。张纯如的学术专著《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》,以历史档案和口述采访为基础撰写,兼有文学和史学价值,这个书名,曾是西方主流社会对二战亚洲战场整体忽视的印证。我们还能从中读到张纯如个人的爱憎情绪,这恰恰是口述史宝贵的一面,也是源于正义的历史观。张纯如的母亲张盈盈在女儿过世后撰写的回忆录将张纯如视为一个“无法忘却历史的女子”。 是的,民族耻辱深埋在记忆深处,对生命的敬重深烙在记忆深处,对世界和平、正义的期许同样也存在于记忆深处。我们不会忘记历史,我们也不会忘记捍卫历史真相的张纯如。

图3 《记忆深处》剧照 摄影:粟国光

现实是非常残酷而复杂的。对于南京大屠杀这样惨绝人寰的奸淫杀戮,被日本右翼否认,被“虚无论者”和“实用主义者”漠视;同时张纯如的“求真”精神,也会遭受种种抱持极端政治动机人士的非议。张纯如向世人宣告,西方主流世界不该遗忘曾经在南京发生过的残暴这一令人悲痛的过往,也提醒我们要重视历史研究和反思,南京大屠杀不只是一个抽象的30万死亡数字,也不只是一个民族屈辱的符号和象征,它还是一个个真实的个体生命的受难和逝去,它意味着在持续六周的大屠杀中,每隔12秒就有一个生命被剥夺,当然还有那些活下来却在不断减少的幸存者,我们还应该记住所有怀抱正义之心的国际救助者、新闻工作者、学术研究者……

佟睿睿珍视的是张纯如的“真”,她不是去复现张纯如探寻、考证和写作的历史,而是让侵略者、受害者、反抗者、救助者、忏悔者、否认者和书写者的复合视角交织在一起,共同揭示历史真相,也为我们彰显出“求真精神”的可贵。舞剧尚未开始,展现在观众面前的是几个陈列柜,在书和文献柜当中,放置着一把孤零零的手枪,我们都知道那是张纯如终结自己生命的工具。开场并没有再现这一冰冷绝望的过程,当唐诗逸扮演的张纯如拿起手枪后,只有灯光熄灭,未有枪声响起,这一寂静无声的“开枪”,寄托了编导的心声,多希望它从未响起,未曾夺去这位天使般白衣女子的生命……就这样,张纯如的灵魂一路孤独前行,穿梭回那段伤痛的历史。

《记忆深处》不再囿于传统舞蹈语言体系,或是不同舞种身体语言的混融,而是寻找到了角色的语言。唐诗逸,通常给人的印象是技巧卓越,是一位有着古典气韵美的杰出舞者,这不舞之舞的开场,以及几段不刻意炫技的独舞,唐诗逸在剧中已成为张纯如的化身。她时而在舞台角落阅读,时而在战争危局中奔跑,但是她所能做的只能是抚触他们的脸,为他们擦拭泪水。剧中,她还几度静默,心中的痛苦在“安静”中爆发,让观者纠结不已。剧尾她被众多无辜之躯和正义之躯高高托起,可她却悄然倒下。我相信张纯如这一角色丰富了唐诗逸的内心世界,不为技巧、不为优美,是真实的力量让这位灵动的美丽舞者更清澈从容了。

图4 《记忆深处》剧照 摄影:粟国光

图5 《记忆深处》剧照 摄影:粟国光

记忆的“真”:这不是“罗生门”

《记忆深处》不仅与《南京1937》的线性结构不同,也与中国当今主流舞剧的叙事套路拉开了距离。其实,将舞剧的“可舞性”从人物现实行为的模仿,或是某种风格的载体,转变为“心灵的可舞性”,一直都是舒巧等20世纪80年代以来中国有改革魄力的舞剧编导孜孜以求的目标,但中国舞剧的创作格局仍未发生整体性改变。

佟睿睿的《记忆深处》借鉴了张纯如书中第一部分“大屠杀的历史”的结构。正如张纯如在导言中说,这部分“在很大程度上受到《罗生门》的影响”。张纯如所指的《罗生门》其实是黑泽明执导的一部著名电影,它源于日本作家芥川龙之介的短篇小说《竹林中》和《罗生门》,而电影则将“罗生门”(罗城门)这个误读的地理名词变成了一个有明确意涵的专用名词,用以表示“真假虚实,各说各话”。

张纯如从三方面解读了“南京大屠杀”,一是战争参与者的历史证言,二是战争幸存者的苦难回忆,三是国际救助者的历史记录。佟睿睿则以张纯如的视角切入,着重突出了张纯如的“意识流”之舞,引领观众进入“罗生门式”的结构中,但《记忆深处》又不是“罗生门”。在舞剧中,东史郎、李秀英、拉贝、魏特琳一一登场,让这些平行发生的场景彼此印证,揭示真相;张纯如与他们四人共舞,也有与他们的单独“对话”。让时空交错的“意识流”并行,体现为时间与空间的重叠、分解与重组,既有顺流,也有倒流,既有明流,也有暗流。

佟睿睿从张纯如的书中还摘录了“东史郎们、李秀英们、拉贝们、魏特琳们、否认者们”的只言片语,让“他们”的声音也真实地被听见了。实际上他们既是这个角色,又超越了这个角色。或许由于舞剧容量有限,编导并没有进入不同身份之人的潜意识状态,尤其是李秀英(们),让她(们)将埋藏了一辈子的记忆袒露,是非常残酷的,不过通过她(们)的经历,让我们进一步认知了历史,也渐渐贴近了张纯如的内心。剧中也呈现出了漠视或否认历史的人,“他”和张纯如站在高高的台上对峙,以桀骜不驯的背面示人,对台下无数死难者的灵魂视若无睹,从深层上反映了历史和人性的复杂性。而当画外音叠加成特殊的音效,当剧尾那些幸存者和救助者的名字照片一一出现时,笔者才发现自己眼中早已噙着泪花。真正走进观众记忆深处的舞剧还是要从“真”入手。

对于竹林中的“罗生门”死亡事件,芥川龙之介原作的当事人根据利益进行选择性回忆,让人明白想要弄清真相似乎是徒劳的。但对南京大屠杀而言,真相历历在目,揭示真相也十分重要。南京大屠杀并非是一个无解的悬念,而是基于社会正义的、明确的历史判断和真相的探寻。

笔者对《记忆深处》台前幕后的创作者、表演者充满敬意,因为在正视这段记忆面前,中国舞蹈界年轻一代的舞剧主创和舞者们没有缺位。让世界了解南京大屠杀的真相,就像张纯如很有必要撰写那本英文专著一样,舞剧创作就是“接着写”下去。铭记这段历史,是为了让历史不再重演。正如张纯如的遗言:让人们都能踏实地“全心投入生活”,献身事业和家庭。此时笔者想到了佟睿睿创作的《朱鹮》,它便是中日两国人民友好的情感寄托。