论传统艺术审美中“意”的呈现

王赠怡

叶朗先生讲:“一部美学史,主要就是美学范畴、美学命题的产生、发展、转化的历史。”因此,中国美学体系化建构的问题实际上就是对中国传统审美范畴体系架构的思考。传统审美范畴并非无序存在,而是一个有其源、流的有机体系;在这个体系中“意”处于上承接“源”,下引领“流”的位置,起着承上启下的功能作用。能处于这样的一个中心地位,是由“意”的道性特征及它作为心灵体验活动的生成性所决定的。可以说,以“意”为逻辑切入点,展开对传统审美范畴体系的规律研究具有重要而特殊的学术价值和美学意义。

一、作为审美范畴的“意”

“意”作为审美范畴通向审美主要体现在当人有了审美态度,人心中之意就成为审美之意,包含了审美的情感性;当然人们对“意”的美学意义的自觉认识是一个漫长的历史过程。从魏晋六朝到唐宋艺术理论看,“意”这一审美范畴的演进和确立必须以创作者作为个体的主体性价值的强化和实现作为前提。

魏 晋 时 期,人 们 多 以“神 ”“气 ”“气韵”“理”等范畴作为文艺的创作追求,在审美体验上较集中地表现为对以视觉为中心的感官感受的强调。唐宋时期,“神”“气”“气韵”“理”等范畴都逐渐向内在的心灵化方向发展,人们认识到这些范畴作为审美体验和审美追求能否从作品中体现,最终要归结为对创作者是否尽意、适意,因此各种审美体验最终被“意”所涵盖和统摄。当然这种转变首先得益于人们在创作中对情感的高度重视,个人在创作中的主导作用被充分发挥。隋代李百药《北齐书•文苑传序》:“文之所起,情发于中。”虽然在“天纵”“生知”“先觉”等语境下谈“情”,但毕竟肯定了“情”对文艺产生的基础性作用。中晚唐时期,对作者主导性的强调达到了新的高度,“心”“意”在创作中起决定性的作用。朱景玄《唐朝名画录》“万类由心”“随意纵横”不仅高度肯定了张扬豪放的个性,而且也将魏晋“以形写神”的以形为依据的外在原则转化为以“心”“意”为主导的内在追求。杜牧《答庄充书》以“为文以意为主,以气为辅”的主张取代“文以气为主”的传统要求。张彦远《历代名画记》则把“意”“气”统一起来,用以描绘那种无所拘束的率性创作:“书画之艺,皆须意气而成亦非懦夫所能作也。”晚唐桂林淳大师《诗评》把“情”“意”作为诗歌抒写的主旨。他说:“夫缘情蓄意,诗之要旨也。”五代荆浩《笔法记》把“思”纳入绘画之“六要”,在前人“意在笔先”的基础上进一步强调构思在创作中的重要作用。从唐、五代的文艺理论看,“心”“意”“情”“思”等的作用被不断强化,这标志着个体心灵情感的表现已经成为创作所要思考的首要因素了。

在宋代,人们从创作动机、创作媒介、创作技术、创作过程等各个维度去呈现心与道冥的审美境界,创作者的主体性价值空前彰显,最突出的特征就是“意”的美学功能作用被高度重视:其一,在创作上“意”的本体价值被充分肯定,典型例子就是对“意造”“创意”的倡导。其二,人们自觉从待物的态度上对“意”作了划界,使其超越了功利性的束缚。一方面“意”与发生关联之“物”的关系表现为:物不是目的,而是“意”显身的媒介、手段、形式,即作为艺术的载体——“物”,是寓意对象,而不是留意的对象。如苏轼《宝绘堂记》对“意”与“物”关系的探讨,实质上就是对“意”进行了审美划界。另一面,在创作中“意”的发动和运行必须以个体的情感性、自由性与愉悦性得到充分保障为前提,即所谓的“从心”,当然这种“从心”又以“不踰矩”为条件和要求,进而达到人意与天造的相冥。苏轼《净因院画记》就有“合于天造,厌于人意”的主张,邓椿《画继(卷三)》把苏轼这一观点概括为“从心不踰矩之道”。这些关于艺术创作的自觉看法实际上标志着“意”作为美学范畴的真正确立。

“‘意’含义广泛,它可以包括心,是心的具体动向,也可以包括情,意中必有情。”“意”是心的发动,所谓“心之所发便是意”,意、志、情、性、思等都是心动的结果。

二、“意”在审美体验上的主导性

日本学者笠原仲二曾从根源的、创造性生命的维度思考了“意”与其他范畴的关系问题。他认为在中国的画论、画评里,真、气、生命、神、天、造化或精、灵等,都是相同的概念。同样,“意”这个词也与前述诸概念具有相同的意义。不过,笠原仲二认为更能清楚地说明这些概念的关系,明确“意”作为根源的、创造的生命的实体,是清代布颜图《画学心法问答》所讲的一段话:“夫意先天地而有。在《易》为几,万物由是夫生。在画为神,万象由是乎出……如物无斯意,则无生气……以意使笔,笔笔取神而溢乎笔外,笔笔用意而发乎笔之先。迨日久其生灵活趣在在而生矣。”笠原仲二认为布颜图所讲的就是“意”作为实体的有力证明,并罗列一些诗画理论支撑自己的观点。诸如欧阳修“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情”(《欧阳忠公文集》卷六,“盘车图诗”),汤垕“世言孙位画水,张南本画火,水火本无情之物,二公深得其意”(《画鉴》“论人物画”),祝允明“绘事不难于写形而难于得意”(《祝枝山题画花果》),清代张庚“故举一目间莫非佳画也,要在能取其意会于古人笔墨耳”(《浦山论画》“论取资”),盛大士《论画山水》“意在笔先,神超象外”,等等。认为这些“意”同样属于根源的、创造性的生命,即真、气、神,或者天、精、灵等等。笠原仲二进一步推演说明代屠隆“意趣具于笔前,古画成神足……后人刻意工巧,有物趣而乏天趣”(《画笺》),盛大士的“故得笔墨之机者,随意挥洒,不乏天趣”(《溪山卧游录》),这些地方的意趣和天趣——从而也是意和天,都可以作为同样的意义,而这种意趣、天趣与所谓“生气”也具有同样的意义。

笠原仲二虽然注意到“意”与真、气、神,或者天、精、灵等在根源上是同质的美学范畴,但他并未讲清楚它们同质的缘由,也未能像布颜图那样突出“意”在审美体验上的主导作用,更没有从体系建构的角度思考“意”与诸范畴之间的内在逻辑关系以及这个体系得以建构的哲学基础。事实上,晚明刘宗周已经从哲学的高度认识到“意”的主导性和中心地位。在这之前学者们还主要是从“心”为本原的情况下去思考“意”的。如朱熹在注《大学》时认为意是心之所发,如果能够实意,心之所发便得到落实;王明阳也将意视为心之所发,集中于讨论应物而发、连心物为一体的意向性;刘宗周并不赞成朱、王把“意”作为心之所发的观点,因为在此语境下“意”就表现为起心动念,那么《大学》所讲的“诚意”就是在已发的念头上做功夫,这样就会形成随波逐流,一事难成的结果,基于此点考虑,刘宗周视意为“心之所存”,认为“意为心之本”,即心之本体状态为意,意主宰心,心主宰身,意具有不断成为现实的可能性,可以称为“意根”。刘宗周把“意”作为“心之本”,即符合心的本真状态,因为“心”无时无刻不在动态之中,“意”就是其真实状态。荀子《解蔽》:“心,卧则梦,偷则自行,使之则谋,故心未尝不动也。”荀子虽然也讲到心静的情况,但是这里的“静”不是心之不动,而是指“不以梦剧乱知”,也即是保持“意(心动)”之专一。

陆九渊云:“心,只有一个心。某之心,吾友之心,上而千百载圣贤之心,下而千百载复有一圣贤,其心亦只如此。”(《象山语录》)这意味着“人与人不仅有同心,圣贤之心与常人之心也只是一个心”。对于中国美学来说,最高的美学境界就是个体之意与道相冥,作为实体之意(道)同样不能与个体之意绝对对立起来。更何况,将本质之意与个体之意对立起来的举措必然要面临本质之意如何进入艺术的难题;同时“意”在具体创作中的方法论意义、审美意义都被锁闭于本质之中。

“意”与个体的行为分不开:“在画为神,万象由是乎出。”“神”是从哪里来的呢?董仲舒从生命的角度讲到了这个问题:“养生之大者,乃在爱气。气从神而成,神从意而出。心之所之谓意。”(《循天之道》)从董仲舒的观点看“神”出于“意”,故而“在画为神”之“神”指的就是作为构思或体验的个体之“意”。个体之意与本体之意的关系恰如江河湖海中万月与天上一月的关系。董仲舒这里所说的“气”乃是生命之气,它与哲学上的本原之气不同,因为生命之气是“意”主导之下的一种审美感受,它是生命美感的性征。任何审美感受都不过是“意”主导下的一种同质的变化,如同《西游记》中孙悟空七十二般变化,任何一种变化都不过是“孙悟空”的化身。总而言之,在传统美学中“意”所具有的本体意义、方法论意义和审美意义奠定了其在审美活动中主导性地位。

三、以“意”为中心的审美体系构成

学界存在各种关于审美范畴中心论的争论:“神”中心论、“气韵生动”中心论、“理”中心论、“味”中心论等主张此消彼长。之所以众口难调,原因大抵是人们尚未成功为中国传统美学范畴体系找到一个符合中国哲学思想的有效途径。“意”能够成为审美体系的中心,就在于它的衍化和流变有其内在的哲学规律和历史发展需求,大致可以概括为本源体系和审美体验体系两方面:一是“道—气—意”的哲学本源体系;一是“意—诸范畴”的流衍体系。第一个体系是第二个体系的哲学基础,是“意”贯通其他诸范畴的哲学基础;同时亦构成人道与天道合一的逻辑基础。

1. 道—气—意

在这个体系中,“道—气”结构的形成在传统哲学中已经表述得很清楚:道为气之本元。老子有“道生一”的观点,这里的“一”即为“元气”。庄子“道通为一”(《齐物论》)及“通天下一气耳”(《知北游》)等表述明确了“道”与“一气”的关系。在汉代“道—气”的关系结构已经很清楚了。王符《潜夫论•本训》:“道者,气之根也。气者,道之使也。必有其根,其气乃生;必有其使,变化乃成。”道就是通过气的运化来成就天下万物。张法先生认为:“中国文化是一个气的世界,在这个世界里,有、实体是气,是气的凝聚。‘凡可状皆有也,凡有皆象也,凡象皆气也。’(张载《正蒙•乾称》)无也是气,是有形事物之始,又是有形事物死亡气散后的归宿。”而“气—意”关系的生成则需要依据传统哲学观念进行较复杂的论证推演。春秋时期,人们以气来解释宇宙万物运动、生长、变化的根源,把阴阳二气的矛盾视为事物发展变化的根本动力,并用“六气”来阐释物质世界和人的情感。《庄子》对“气”构成天下万物的看法持以肯定的态度,这散见于《知北游》“通天下一气耳”,《在宥》“吾欲取天地之精,以佐五谷”“今我愿合六气之精以育群生”等表述中。

《庄子》反对的只是“吾欲”“我愿”这种“乱天之经,逆物之情”的有为行动。结合“通天下一气”(《知北游》)、“天地之精”“六气之精”(《在宥》)、“可以意致者,物之精也”(《秋水》)等表达看,“气”是“意”生成的哲学构成源泉。尽管如此,“气—意”结构的确立仍然需要直接的哲学依据。而明确把“气”“意”置于一种生成逻辑上的整体建构的关键人物是先秦时期的管子和鹖冠子。管子较早把“气”与“意”直接关联起来。《内业》不仅认为“气”生成了五谷列星、鬼神圣人,而且与人内在的情感意识相接相感:“凡物之精,此则为生。下生五谷,上为列星。流于天地之间,谓之鬼神;藏于胸中,谓之圣人。是故民(“民”乃“此”字误)气,杲乎如登于天,杳乎如入于渊,淖乎如在于海,卒乎如在于己。是故此气也,不可止以力,而可安以德;不可呼以声,而可迎以音(意)。”依据王念孙、安井衡的校注,“可以迎以音”之“音”当为“意”。鹖冠子的《环流》则直接视“气”为“意”之根源:“有一而有气,有气而有意,有意而有图,有图而有名,有名而有形,有形而有事,有事而有约。约决而时生,时立而物生。”在鹖冠子将道、气、意之间的逻辑关联被清晰地表达出来,为“道—气—意”体系的建构提供了最有力的思想基础,标志着“意”进入审美体系的哲学基础已经确立。

当“意”作为审美范畴的功能发生时,这个体系就构成了整个审美范畴体系架构的哲学基础,亦构成了人道与天道合一的逻辑支撑。于是,中国美学领域中哲学与审美的关联性便确立起来,道与审美的关系也通过“意”得到确立。这个体系向人们揭示了“意”蕴含道性特征的必然性及其这一特征在审美活动中的运行机制和逻辑依据。“意”的道性特征所具有的美学意义表现在:其一,审美体验不可穷尽。其二,各种审美体验都为“意”所化;从“道—气—意”体系的构成原理上讲这些体验又是同质的。

众所周知,审美活动总是围绕审美对象展开的,在艺术审美活动中其对象通常表现为被艺术化的物质材料语言,并通过一定的形象呈现出来。于是,对艺术的认识就有了类似“形神”关系的相互依存而又有体用之别的二维存在模式。中国哲学往往把这种二维模式纳入到以阴阳、精粗、表里、体用等作为品评原则的认知中予以考量。如《庄子•秋水》中“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”。以精粗辨物,并形成言与意的二维。王充以阴阳去认识人之生命,并以此把生命分成骨肉和精神二维:“人所以生者,阴阳气也。阴气主为骨肉,阳气主为精神。”(《论衡•订鬼》)当然王充的话亦说明审美活动必然受人之阴阳构成上的局限所制约,断然不能达到“道”之“不其精粗焉”的境界。朱熹亦通过精粗表里的二维去认识众物:“至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。”(《大学章句》)这种以阴阳、精粗、表里等为据的二维思维模式在文艺理论中也发生着同样的作用。

清代姚鼐《古文词类纂•序目》以精粗品文,形成神理气味与格律声色二维:“所以为文者八,曰:神理、气味、格律、声色。神理、气味者,文之精也;格律、声色者,文之粗也。然苟舍其粗,则精者亦胡以寓焉。”不过,姚鼐特别强调了作为文之精粗的非割裂性。依据《庄子•秋水》“可以意致者,物之精也”的观点,物之精是在体验中获得的,这种体验可以表现为神或者其他诸如气、韵、妙、理、味、生动等感受,这些审美体验大抵属于“可以意致”的“精”的部分。但从《庄子•天道》“意之所随者,不可言传也”的描述看,“意”的丰富性又不可能被神、理、气、味等诸审美范畴完全呈现,因为“意”也具有“道”一样的不可穷尽性;尽管诸范畴都源于“意”,但与“意”相比较,它们都是对“意”的有限表达。

2. 意—诸范畴

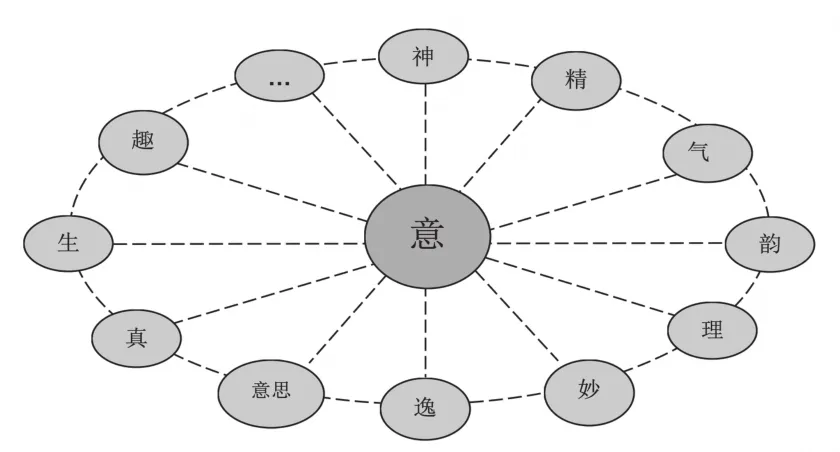

“道—气—意”结构决定了“意”蕴含道性特征的必然性,布颜图“普济万化一意耳,意先天地而有”的看法正是在这一逻辑路径下结成的硕果。因此,“意”所禀有的道的性格奠定了“意”统摄并贯穿诸审美范畴的哲学思想基础。当然“意”又不能等同于“道”。庄子对“意”“道”之间关系有较清楚的描述:其一,意与道是有区别的:“言之所不能讲,意之所不能致者,不期精粗焉。”(《秋水》)庄子认为“言”是“道”的物化形态,为有形之形,它所涉及的只是“物之粗”。而“意”不依赖于物化的形态而存在,故为观念意识之形。《庄子•养生主》之“神遇”、司空图《与极浦书》之“象外之象,景外之景”、郑板桥《题画兰竹》之“胸中之竹”等都属于这一类,这种观念之形摆脱了物的限制,属于可以致达的“物之精”。不过,从道的角度看,物本来就没有精粗之别,道随万物而形,不为有形或无形所拘囿。其二,庄子虽然承认意与道的差别性,但他认为意是可以体道的:“语之所贵者,意也,意有所随,意之所随者,不可言传也。”(《天道》)正因如此,“意”就像道化万物一样可以生成诸如神、理、气韵、妙、逸等这些“物之精”的审美体验。其实,“意”与诸范畴的逻辑关系正是中国哲学所主张的“道通为一”“万物皆一”“理一分殊”等思想认识在审美领域的显现。正是在这样的思路之下,我们把意与诸审美范畴的关系作如是概括:其一,在审美体验上诸范畴都是“意”不同的显现形式;“意”是源,诸范畴是流,在逻辑关系上同于《朱子语类》“万个是一个,一个是万个”的说道。其二,诸范畴在 “意”的作用下,它们不是断裂的存在,而是处于互文式的关联中,“意”就是贯穿于诸范畴之间的红线。为增强感受效果,笔者通过下面这个结构来直观呈现“意”与诸范畴之间的关联性:

意与诸审美范畴的关系图

中国传统审美体系的构建就是以“意”为核心的范畴体系。中国哲学认为道是通过“气”来构成万物包括人的精神观念,于是道和气便构成了“意”的生成基础。故而中国传统审美体系的“源”结构就可以归纳为:“道—气—意”的哲学体系。从“意”的哲学属性看,其道性特征又使之具有生成性,这就意味着其他审美范畴都是“意”的感受和体验。故而,中国传统审美体系的“流”结构就可以归纳为:“意—诸范畴”的美感体系。上述两个子结构结合起来就形成了中国传统审美体系的骨架结构:“道—气—意—诸范畴”,“意”在中国传统美学范畴体系中具有中心的地位。

尽管如此,在现存的中国美学史的书写中,人们并未充分认识到“意”的道性特征及其在审美本原性上的功能作用,故而在具体审美实践中人们也争论不休。而“道—气—意—诸范畴”这个体系全面呈现了以“意”为中心的审美体系的来龙去脉。从艺术创作和审美过程看,“意”同时具备这几方面的意义:一是审美的本体性意义;二是审美的主体性意义;三是审美创作的方法论意义;四是审美体验的丰富性和包容性。这些意义的合力使“意”排除了其他范畴所具有的狭隘性,获得自己的独特地位。

四、结束语

作为美学范畴,“意”在传统审美范畴体系化的建构中发挥着独特的功能作用:既沟通了审美体系的“源”结构(“道—气—意”),又开启了审美体系的“流”结构(“意—诸范畴”),在“意”链接下,“道—气—意—诸范畴”作为传统审美范畴的体系化路径和结构就清晰地显现出来,它全面概括了中国传统审美范畴的产生和流变情况,其美学意义表现在:一方面,“源”结构为“意”所禀有生成性特征提供了坚实哲学支撑,这就意味着在审美领域中其他审美范畴都源于“意”的感受和体验,诸范畴都是“意”的生成或转化。而“流”结构则表明“意”与诸范畴之间的这种生成性关系又构成了审美感受的普遍性得以产生的哲学基础。另一面,以“意”为中心的中国审美范畴体系始终保持着与时推移的开放性和创生性。中国传统美学范畴体系总是会随着时代、环境、民族、文化等因素的变化,不断生成新的美学范畴去顺应时代的需要。与西方美学不断在对立否定中发展自身相比,中国美学则在道生万有的开放语境中接着讲,这种与时推移的开放性和创生性意味着传统审美体系始终处于自我运化的现代性构建中。