智慧社区的差异化应对——基于我国城市社区不同类型的研究

黄一倬,张天舒

智慧社区的差异化应对——基于我国城市社区不同类型的研究

黄一倬,张天舒

(山东大学 政治学与公共管理学院,山东 青岛 266237)

社区是居民安身立命之所,信息时代,智慧社区成为社区建设新模式。在我国,受传统体制、经济能力、地理区位等因素影响,城市社区类型多样且现状迥异。在大规模的城市化任务迅速推进和长期片面追求“工具理性”的发展路线下,“无人接手”的单位式社区、“激进动乱”的城乡边缘社区和“人情冷淡”的新建商品房社区,成为当前我国社区建设需要重点关注的三种类型。智慧社区作为“工具理性”与“价值理性”互补弥合的产物,在服务模式、决策方式、自组织培育、城乡一体化、人口管理和虚拟社区建构上具有独特优势。

智慧社区;单位式社区;城乡边缘社区;新建商品房社区

在国家推动大数据战略实施背景下,结合快速发展的移动互联网、物联网、云计算等现代信息技术,智慧社区这一概念被提出并不断在现实中被实践。党和政府高度重视智慧社区公共服务的建设,无论是《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》的预期目标,还是2017年6月中共中央、国务院颁布《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,都明确表示要实施“互联网+社区”行动计划,推进全国范围内的社区智慧化建设。可见,智慧社区已成为完善国家公共服务体系和推动社区治理能力现代化的重点方向。

智慧社区在不同国家地区的实施运作呈现不同特色。顾铁军,徐柯伟(2016)指出,“国外智慧社区的建设较国内起步早,主要有以新加坡为代表的政府主导模式、美国纽约的社区自治模式以及瑞典斯德哥尔摩的混合模式。”[1]西方智慧社区建设的成功经验值得借鉴,但更要关注我国与别国差异性,通过对国内开展的智慧社区实践经验的总结,张鹏(2017)、蒋俊杰(2014)、申悦等人(2014)认为,现阶段我国智慧社区的建设主要存在三种模式,即政府主导型模式、市场化模式及政企合作型模式。

遗憾的是,尽管各地的智慧社区建设运动正如火如荼地开展,但在理论上却并没有学者关注社区本身,就当下我国城市社区不同类型的不同特点提出相应的智慧化应对策略。事实上,由于快速的经济发展与体制改革等历史遗留因素,我国社区类型多样且现状迥异,如高档别墅小区与城市边缘社区或“城中村”社区之间可谓是天壤之别。[2]对社区类型不加分辨的模式研究是笼统而不具有推广价值的。眼下社区模式名目繁多,花样百出,但终应以“社区居民”为本位,否则,脱离“为何而建”的智慧社区只能是鼓了咨询公司和开发商的钱包的瞎折腾。

鉴于目前有关智慧社区建设的研究普遍缺乏基于社区类型特征的统筹性考量,本文从差异化的角度,根据不同社区的独特性和创新发展的需要,结合工具—价值理性主义思想,探讨智慧社区模式优势与不同类型社区问题的契合性,以期为智慧社区在我国的全面推广提供理论依据。

一、社区概念与类型

(一)社区的内涵与特征

“社区”一词最早出现在1887年德国社会学家滕尼斯发表的著作《社区与社会》中,是指“一种与社会相对的传统的精神状态、生活方式和组织形态”。[3]20世纪30年代初,社区这一概念随经费孝通先生翻译的英译版著作传入我国,他在书中将社区定义为“由若干个社会群体或社会组织聚集在某一地域里形成的一个生活上相互关联的大集体。”[4]舒晓虎(2017)称之为“地域性社会共同体”。也就是说,社区具有社会性和地域性的双重特点,社区内社会联结的形成与人们定居的场所有着千丝万缕的关联。

(二)社区的类型

类型区分是社区研究的基础,[5]所谓社区类型,通常是指一定分类标准下社区所凸显的社会属性。[6]伴随我国城市化覆盖面的迅速扩张与现代化进程的不断深入,社区的内涵与外延也逐步拓展与分化。

社区之间不仅在设施条件、管理方式和社区交往关系等方面具有明显区别,而且居住在社区中的“人群”也存在异质性。[7]目前最早对中国“城市社区”进行分类的是吴缚龙。[8]他(1992)依据居住与生产的不同关系,将城市社区划分为传统式街坊社区、单一式单位社区、混合式综合社区和演替式边缘社区。其中,传统式街坊社区与混合式综合社区中居民的生活与工作角色互不重合,而单一式单位社区与演替式边缘社区内的生活与生产功能紧密交织。传统式街坊社区建成年代较早,生活、商业、工业功能分区不明显,居民之间的关系网络复杂紧密。单一式单位社区是计划经济的产物,社区活动为组织活动取代,由于居民大多是隶属同一单位的职工,彼此熟悉但封闭性强。混合式综合社区是专为居住功能修建的单一大型生活区域,环境较好,设施齐全,但公共空间的欠缺导致居民间的互动较少。演替式边缘社区属于农村社区向城市社区演化更替的过渡型社区,原有的血缘、地缘纽带逐步瓦解,新的城市秩序尚未确立,居民的流动性强,生产与生活角色交叉重叠。

进入21世纪,黎熙元,陈福平(2008)以城市化程度、受制度因素影响强度和人口流动性为标准将社区划分为城中村、老城居民区和商品住宅区,分别代表传统的、过渡的和新兴的社区类型。随着我国社会转型与改革进一步深化,肖林(2011)指出,现实中的城市社区类型复杂多样,包括农转居社区、城中村/城市边缘本地一外来人口混合社区、老城传统社区、单位售后公房社区、纯商品房社区、商品房一回迁房混合社区等。

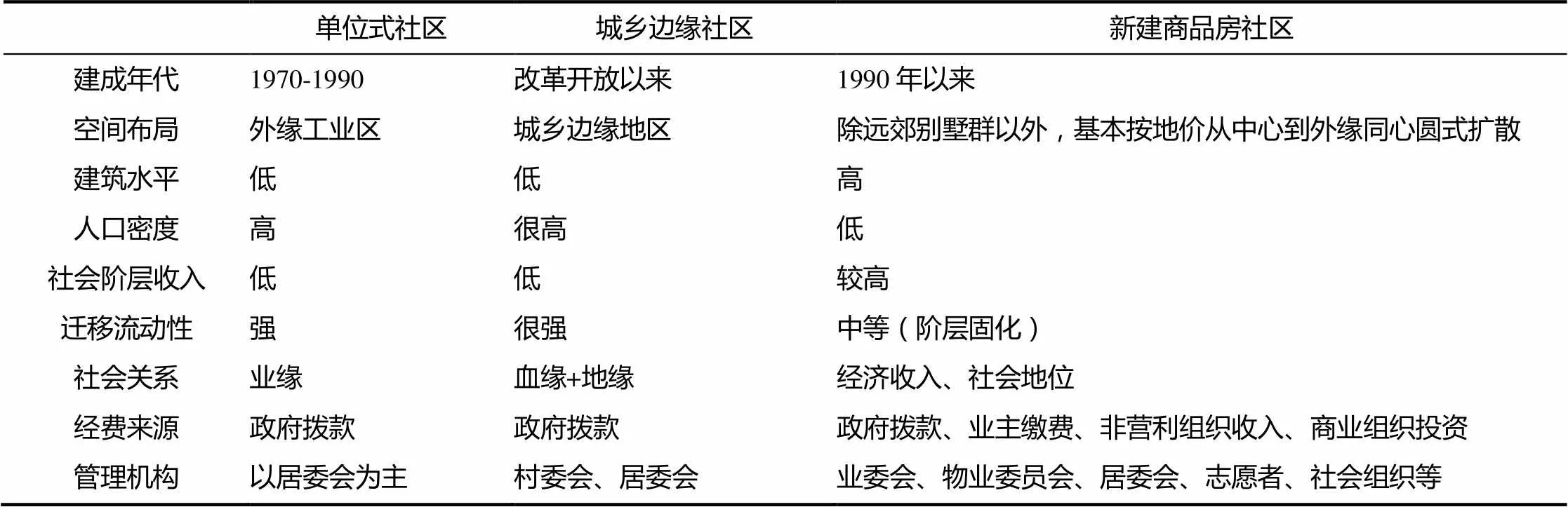

鉴上所述,结合城市社区建设的实际状况,本文关注的是在中国城市快速扩张进程中受到较大冲击、迫切需要进行改造和发展的三类城市社区,它们分别是单位式社区、城乡边缘社区和新建商品房社区,具体特征如表1所示。这些社区,尽管在历史渊源、经济结构、建筑景观、文化氛围等方面各有殊异,但在日新月异的信息化时代,都面临着如何更好地应用信息技术对其自身进行更新变革的挑战。

表1 我国城市社区类型及特征

1. 单位式社区

单位式社区主要是改革开放以前由政府、单位出资建设的职工社区。[9]计划经济时期,我国政府无偿划拨土地,单位出资建房,然后分配给职工居住,只收取极低的房租,住房的管理和维修养护也由政府和单位承担。老旧社区中的居民是工作性质、社会地位相同或相似的职工和家属,成员同质性高,他们互相认识、彼此熟悉,在工作和日常生活中朝夕相处,因此形成了互信、互助的稳定关系。20世纪90年代中期以来,随着我国经济转型和单位制的解体,单位实物福利分房到货币化住房配置机制的转变使得有能力的原住民的选择搬离,留下来和新进入的居民主要是在经济方面无力选择和改善居住条件的底层弱势群体。

2. 城乡边缘社区

城乡边缘社区是在城乡混合重叠的地理场域内,经由乡土村落演变而来的,既受中心城区辐射、又部分地保有一般乡镇风貌,具有双重结构与功能的过渡型社区。无论在空间格局上还是在行政区划上,都始终处于变动之中。[10]

与中心城区相比,该类社区基础设施明显欠缺,如水、电、燃气、交通、通讯等;服务体系不完善,如教育、养老、医疗等;多违章违法占地且利用率低,公共空间紧缺;外来暂住人口和流动人口多,甚至有一些负案在逃人员混迹其中,社会治安水平较差。[11]与外围乡镇相比,资本、劳动力、生产和流通等要素相对集中。由于便利的区位条件,城乡边缘社区可以在较低成本下享受城市便捷的交通运输、完备的服务网络、灵敏的信息传递和尖端的科技福利。

需要说明的是,本文所指的城乡边缘社区不包括为逃避大城市病带来的人口密集、交通拥堵和大气污染等问题而寻求更优质的生存环境的城郊别墅区。

3. 新建商品房社区

新建商品房社区是指住房私有化以后,由开发商主导建设、专业物业公司进行管理的,设施齐全且配套完善的居民小区。此类社区按照其居住居民的社会经济特征还可以进一步分为:由高收入群体构成的高档住宅社区,以中产阶级为主的混合性社区和为改善城市低收入群体居住条件而建的经济适用房社区。[12]属于典型的“封闭社区”,即用围墙、栅栏或绿化隔离带包围起来,将空间私有化并限制他人进入的居住区。这种社区的“封闭”并非是简单地出于安全的考虑,而是象征着一种个人财产权的确立与不可侵犯。[13]

目前学界探讨以及实践中的智慧社区建设多以城市新建商品房社区为主,对我国独有的单位式社区和在社区整治过程中比较棘手的城乡边缘社区的关注过少。

二、不同类型社区智慧化的不同挑战

现阶段,我国的社区建设之所以存在诸多挑战,与市场化改革以来工具理性占据上风,而价值理性被埋没大有关系。这是由我国不平衡不充分的发展尚不能满足人民日益增长的美好生活需要的主要矛盾决定的。马克斯·韦伯将人的理性分为两种:价值理性和工具理性。价值理性式是通过有意识地坚信某些特定行为的——伦理的、审美的、宗教的或其他任何形式——自身价值,无关于能否成功,纯由其信仰所决定的行动。[14]在价值理性的导引下,只要认为自己选定的行为具有绝对价值和意义,为了实现这种价值,人们一般不考虑行为的手段和后果。[15]目的理性式是通过对周围环境和他人客体行为的期待所决定的行动,这种期待被当作达到行动者本人所追求的和经过理性计算目的的“条件”或“手段”。[16]在进行行为选择时,工具理性将“合目的性”放在优先地位,它选择行为的依据是能否有效地实现和达到既定的目标与成就。[17]这种“合目的性”选择与“经济人”假设下的完全理性相像,是主体在追求效益最大化过程中经计算所做出的最佳决定,不掺杂直觉、情绪、态度、信仰等非理性因素。

实践表明,国家过度强调发展,地方强调政绩,即使物质面貌改善了,社区建设也仍存在现代化难以消解的难题,还可能产生一些不良后果,如新修建筑将原有的社区互动割裂,守望互助的邻里关系逐渐被冰冷坚硬的钢筋水泥替代。这种情况在单位式社区、城乡边缘社区和新建商品房社区中都不同程度地存在。毫无疑问,缺少了工具理性的现代社会我们不可想象,但工具理性也仅仅是社会发展的必要条件而非充分条件,因为工具理性在很多时候忽略了社会发展的内在价值和精神实质。[18]

(一)“无人接手”的单位式社区

单位式社区是旧有单位制退位、市场不愿介入而社会未有能力承接的“脱管”区域,体现了以价值理性为主导的社会运行逻辑开始向工具理性转变。首先,这类社区先天不足,如缺乏封闭式围墙,多私搭乱建等,可利用基础设施呈现出碎片化状态,信息集成与供给水平较低,配套设施薄弱,布局采集数据的视频监控等物联网设备难度和所需投入大。其次,低收入群体、困难群体高度集聚,整体消费水平较低,[19]物业费征收困难,物业公司不愿接管。而过去政府的垂直管理使居民养成了“凡事找政府”的惯性,没有形成自主治理的观念。再次,与居民掌握的财富实力与社会资源相当,在其参与社区治理的过程中,往往不善于也不敢于表达诉求,不具备争取自身合法权益的能力。因而在公共事务的处理应对上抱有“我不管,总会有人管”亦或“多一事不如少一事”的心态,将个人置身事外,组织召开业主大会尚有困难,[20]更别提成立业主委员会。

(二)“激进动乱”的城乡边缘社区

在我国,城乡二元分明,在管理体制、户籍、经济活动类型、福利制度上都有比较明显的差别,城乡边缘社区则是承接两种不同政策区域的中介地带。[21]中心城区由于其文化设施齐全、交通便捷、社会环境优越,就业岗位多,对乡村产生较强的内向吸引力。[22]由此产生的城乡过渡区域则因区位、房租和进入门槛等优势成为临时性打工人员等流动人口的最佳选择,但也造成了一系列诸如城乡管理分割、生活设施匮乏、社会不安定因素聚集的问题。这是过度追求工具理性的不良后果。首先,城乡并立、管责难分。城市边缘区具有城乡过渡特点,在客观上形成了在一个较小的行政区中城市地区和非城市地区并存、城乡人口并存的局面。其次,基础设施匮乏、居住环境恶劣。目前城市边缘区开发强度普遍过大,进度过快,市政及公共服务配套设施建设跟不上,公共活动空间缺乏,环境质量低下。第三,社会矛盾和冲突频发。一方面,受外来人口大量涌入的影响,城乡边缘社区内传统的乡村式血缘和地缘纽带逐步瓦解,原有的邻里社会控制功能减弱。另一方面,由于缺乏有效的监督管理,黄、赌、毒,[23]征地拆迁矛盾、大规模群体上访等影响社会稳定发展的问题在这一区域内广泛存在。

(三)“人情冷淡”的新建商品房社区

现代商品房社区因为建设年限短,整体规划科学且后续管理较强,推行智慧社区建设的硬软件基础牢靠。但作为工具理性占绝对上风的典型社区类型,业主异质性突出、社会资本薄弱,其本身的阻隔性建筑风格也都阻碍了居民社区共同体意志的形成。首先,新建商品房社区信任的缺失可以在齐美尔的社区失落理论中得到一定程度的解释。他指出,‘相比于乡村,城市是一种强刺激环境,给居民带来过度的心理负担,为了适应这种环境,城市人不得不改变他们的心理与人格,不得不工于心计以区别那些重要与不重要的刺激’。[24]因此,居民之间的猜疑利用多于人情互助,和谐友善的人文氛围很难在短时间内建立。第二,隔断的空间可能影响正常的邻里交往。现代商品房大多是由单门独户组成的高层建筑和电梯楼,各个住户家庭独成一个密闭的系统,虽位置相邻却彼此生疏。而且,休闲健身设施及公共绿地的相对不足,也导致住户之间缺乏有效的地面互动场所,为社区的内部整合增加了难度。

三、不同类型社区的智慧化策略

工具理性与价值理性的分离导致了物的异化,产品的生产失去了人文精神的导引,背离了人们进行创造工作的根本。的确,ICT是智慧社区的标配,但现实是过多的社区太过迷恋外在物象化的东西,投入金钱、物力去打造“形似”智慧社区的空壳。互联网络的实现并不是变得智慧的保证。更重要的是,普通人需要掌握必要的应用技术,只有当技术可理解和可利用时,才能真正地为社区服务。因此,社区建设既要关注建筑设施等物理外观的设计布局,更要注重人文情怀与伦理文化的培育发扬,实现从工具理性到价值理性的回归。与数字社区、电子社区的倡导有所不同,智慧社区强调“以人为本”的核心价值理念,与绿色社区、可持续社区也有区别,智慧社区以现代信息技术为支撑,强调对工具手段的绝对利用,是内容与形式的完整统一。

(一)单位式社区:内外兼修的智慧化策略

优化商业服务模式。依托大数据技术与政府政策扶持,物管、房地产、互联网等实力企业或创业公司可以联手共同打造专业化的智能服务系统,拓展服务范围,也可以通过整合其它社会资源,如线下商户,盘活存量资源,形成一种多方联动、立体全面的智慧化服务体系。当社区环境得以改善,居民的入住满意度和物业缴费率有所提升,会反过来吸引更多的商业机构进驻和资本注入,最终实现社区生态的有序循环。

支持网络民主决策。信息设备的易用性,特别是以智能手机、平板电脑为代表的移动互联网终端,以及微博、微信等应用的普及,[25]降低了公共决策成本,使社区中分散的、原子化的上班族、承租户以及相对封闭的社会组织可以不受时空限制地共享信息,加入公共议题的讨论和表决。同时,这种参与的灵活性与可控感有利于居民自觉地在公—私之间寻求平衡,将公共事务与自身需求建立关联,并在此过程中逐步内化公共精神。

培育社区自组织。运作良好的社会组织可以唤醒居民的责任感和权利意识,弥合社会转型的裂痕,填补政府失灵和市场失灵带来的治理真空,成为政府和民众之间的缓冲带。[26]在智慧社区中,一方面,比较成熟和规模可观的线上社区可以映射到现实中,形成相应属性的社会团体或志愿组织,为社区活动提供项目筹划、资源调配、专业技能等多重保障。另一方面,通过网络,成员可以挣脱固定场地的束缚,从而更为灵活自由地开展工作,增强组织的凝聚力和行动力。

(二)城乡边缘社区:综合整治的智慧化策略

加速城乡一体化。城乡边缘社区的治理,最终应在城乡一体化这个大框架下进行,唯有如此,才能促进两地资源的充分流动,实现基本公共服务的均等化和城乡协调发展。[27]具体到实践中,智慧社区项目可以将城乡边缘社区纳入城市社区建设的总体规划中,推进光纤、基站、互联网等通信基础设施的全面覆盖以及诸如交通、教育、医疗、公安等应用系统的对接和统一管理调度平台的搭建,为全体居民提供整体性的服务及便利。

智能人口管理。加强对城乡边缘社区的居民管理,既有利于吸纳就业、振兴经济,还能减少违法犯罪机率、维护社会安定。一方面,智慧社区的社会治理系统可以实现辖区内居住人口、驻社区单位、商业机构、民间组织以及房屋管道、环境卫生、安防监控等各类数据的综合集成,提供决策辅助和可视化功能。另一方面,现代信息技术具备实时监测、精准计算的特性,通过对居民行为的采集和其他必要信息的匹配,能够实现对居民,尤其指对社区中的空巢老人、残疾人、失业人群等弱势群体的需求判断和预测。

以人口数据为例,针对失业人群,智能社会治理系统可以采集、存储、计算和调取无固定通勤规律人员的地理分布、性别年龄、学历经历、消费习惯、日常活动安排及联系方式等信息,从而为社区党支部和居委会描绘出辖区内失业人群的整体特征与微观图景,并以此为依据,有针对性地开展居民就业指导、培训和失业救济等工作。

(三)商品房社区:回归邻里的智慧化策略

建构虚拟社区。当虚拟社区与现实社区高度重合时,不仅能够克服单纯虚拟社区的匿名性困境,还能在社区业主间建立普遍信任,“熟人社会”得以成形。比如相同楼栋的群组设置,在不侵犯居民个人隐私前提下的基本信息共享,可以极大地消除邻里间的陌生感;兴趣爱好交流群、职业技能讨论群等线上社交圈的建立与维护,能够加深住户间的相互了解,为那些志同道合却因物理环境等客观因素的限制而不能面对面交流的居民提供绝佳的交流平台。正如黄荣贵等(2013)指出,即时通讯和电邮等双向的人际沟通活动在维系个人的弱关系方面具有明显的优势。撰写博客、参与论坛讨论等具有虚拟社区参与性质的活动则有利于培育新的社会联系。[28]

信息时代,私营部门现代通信技术的应用及服务的改善也会相应提高公民对公共领域智慧化改革的期待,智慧社区建设无疑是对居民需求的有效回应。智慧社区不仅有助于改善公共服务的提供方式,还重塑了社区主体之间的关系。

需要说明的是,本文虽然倡导推行智慧社区,但绝不是唯技术论,相反,笔者认为我国的社区建设之所以存在问题,与市场经济改革以来的日益盛行的“工具理性”关系甚深,因此,应以价值理性为先导,创新性地运用技术工具,在全国范围内大力推广建设智慧社区。

尽管在现实中存在大量的资金浪费,未达预期的失败案例,如智慧社区公司倒闭,项目停摆等,但我们必须意识到这并不是智慧社区模式本身的问题,而在于人的使用和管理。

[1] 顾铁军, 徐柯伟. 智慧社区建设模式初探——基于上海“欧风花都”的实践[J]. 江南论坛, 2016(5): 36-38.

[2] 原珂. 中国不同类型城市社区内的冲突程度比较研究[J]. 中国行政管理, 2017(9): 131-138.

[3] 费迪南·滕尼斯, 顾海萍. 社区与社会[J]. 都市文化研究, 2007(2): 169-175.

[4] 娄成武, 孙萍. 社区管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 53.

[5] 舒晓虎. 地域、关系、结构: 我国城市社区类型动态演化及其趋势[J]. 求实, 2017(6): 41-53.

[6] 丁元竹. 社区的基本理论与方法[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2009: 38.

[7] 赵东霞, 卢小君. 城市社区居民满意度评价研究——以高档商品房社区和旧居住社区为例[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2012, 33(2): 93-98.

[8] 李东泉, 蓝志勇. 中国城市化进程中社区发展的思考[J]. 公共管理学报, 2012, 09(1): 104-110.

[9] 黄珺, 孙其昂. 城市老旧小区治理的三重困境——以南京市J小区环境整治行动为例[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2016(1): 27-33.

[10] 万银锋. 城镇化进程中城乡结合部的社会治理转型与创新[J]. 中州学刊, 2017(11): 14-18.

[11] 宋国恺. 城乡结合部研究综述[J]. 甘肃社会科学, 2004(2): 104-108.

[12] 王胜本, 张涛. 社区发育视域下的城市治理问题研究[J]. 河北工程大学学报: 社会科学版, 2012, 29(3): 10-12.

[13] 陈鹏. 城市社区治理:基本模式及其治理绩效——以四个商品房社区为例[J]. 社会学研究, 2016(3): 125-151.

[14] 马克斯・韦伯. 社会学的基本概念[M]. 顾忠华, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011: 32.

[15] 陈宝胜. 公共管理模式嬗变中的价值理性和工具理性[J]. 江淮论坛, 2009, 236(4): 73-78.

[16] 马克斯・韦伯. 社会学的基本概念[M]. 顾忠华, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011: 32.

[17] 苏光. 中国社会治理的价值诉求——基于工具理性和价值理性的统一[J]. 理论探讨, 2014(3): 24-26.

[18] 刘承水, 刘玲玲, 史兵, 等. 老旧小区管理的现存问题及其解决途径[J]. 城市问题, 2012(9): 83-85.

[19] 李睿. 新城市主义对我国城市老旧住区更新的启示[D]. 天津: 天津大学, 2014.

[20] 吴缚龙. 中国城市社区的类型及其特质[J]. 城市问题, 1992(5): 24-27.

[21] 王颖. 上海城市社区实证研究——社区类型、区位结构及变化趋势[J]. 城市规划学刊, 2002(6): 33-40.

[22] 轩明飞. “边缘区”城市化的困境与反思[J]. 思想战线, 2005, 31(6): 12-16.

[23] 杨向荣. 城乡结合部的犯罪特点和治理对策[J]. 江西警察学院学报, 2001(1): 61-62.

[24] 宋煜. 社区治理视角下的社区社会组织信息化问题研究[J].学习与实践, 2014(9): 95-102.

[25] 李德虎. 城乡结合部转型社区治理中政府角色的困境与调适[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2016, 37(5): 13-19.

[26] 常建勇, 李水金. 城乡结合部“封闭式社区化管理”的困境及治理途径研究[J]. 中国行政管理, 2017(8): 62-67.

[27] 黄荣贵, 骆天珏, 桂勇. 互联网对社会资本的影响: 一项基于上网活动的实证研究[J]. 江海学刊, 2013(1): 227-233.

Differentiated Solutions in Smart Communities: Based on Different Types of Urban Communities in China

HUANG Yizhuo, ZHANG Tianshu

(School of Political Science and Public Administration, Shandong University, Qingdao, Shandong 266237,China)

A community is the place where residents who live and settle. At the information age it has become a new model of community construction. Influenced by the traditional system, economic capacity, geographical location and other factors, the types of urban communities in China are diverse and different. Under the rapid promotion of large-scale urbanization and the long-term unilateral pursuit of “the instrumental rationality”, the uncared-for unit community, the radical and turbulent marginal community and the indifferent newly-built commercial housing community have become the three community types which need to be focused on. As a complementary product of “instrumental rationality” and “value rationality”, the Smart Community is of the unique advantages in service mode, decision-making approach, self-organization cultivation, urban-rural integration, population management and virtual community construction.

smart community; unit community; marginal community; newly-built commercial housing community

2018-12-04

黄一倬(1995-),女,内蒙赤峰人,硕士研究生,主要从事社会治理创新研究;张天舒(1972-),男,江苏徐州人,副教授,博士,硕士生导师,主要从事公共管理学研究

D 669.3

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2019.02.009

2096-059X(2019)02–0048–06

(责任编校:彭萍)