清代广东省衙门档案中的一件寺院账目考

——兼及清末佛教寺院经济构成与社会功能让渡

李明轩

(中山大学 哲学系,广东 广州 510275)

一、清代广东省衙门档案①简介

1858年英法联军进攻广州时,劫掠了广东省衙门档案。这批档案几经辗转,最后为英国国家档案馆(The National Archives)收藏(编号FO931)。因叶名琛时任两广总督,这批广东档案又被称为“叶名琛档案”。该批档案大部分为两次鸦片战争之间两广总督衙门的官方文件,也有少量是在此期间历任两广总督的私人文件,其中多为稿本或抄本,经庞百腾教授整理,编纂了完整的目录。为了广益学界,庞百腾教授于1975年在哈佛大学东亚研究中心出版了《清代广东省档案指南》(A Critical Guide to the Kwangtung Provincial Archives,Deposited at the Public Record Office of London),这些档案的详情才为世人所知[1]。清代广东省衙门档案是目前所知仅存的成批传世的清代总督衙门档案,“经过庞百腾博士的重新调理,共分为6个部分:第一部分题为‘鸦片贸易与鸦片战争,1835~1842’,共73份文件,编号为FO931/1到FO931/73。第二部分题为‘中央与地方政府的施政,1765~1857’,共377份文件,编号为FO931/74到FO931/450。第三部分题为‘中外关系与中外贸易,1810s~1857’,共529份文件,编号为FO931/451到FO931/979。第四部分题为‘叛乱、秘密会社、军事组织与军事行动,暨平乱,1811~1857’,共820份文件,编号为FO931/980到FO931/1799。第五部分题为‘第二次中英战争(又名亚罗战争),第一阶段,1856~1857’,共84份文件,编号为FO931/1800到FO931/1883。第六部分题为‘地图与有关说明’。共71份,编号为FO931/1884到FO931/1954。”[2]1988年12月12日,英国方面在中国第一历史档案馆向我国档案局转交了“清朝广东省历史档案”(共1954件)的微缩复制件25卷,这是我国第一次收到散失在国外的档案复印件[3]。目前这批缩微胶卷藏于广东省档案馆,命名为“广东省衙门档案”,供社会查询。可喜的是,广东人民出版社于2012年12月出版了《叶名琛档案:清代两广总督衙门残牍》影印本,其影印的是从英国国家档案馆购得的档案缩微胶卷,由刘志伟、陈玉环主编,中山大学历史系负责整理。影印出版的《叶名琛档案》基本沿袭了英国国家档案馆的编目,未对档案的编排进行调整和重新编号,只是把由缩微胶卷扫描制成的图像进行裁切拼接,以完整呈现档案自身原貌为目的,因此并未保留缩微胶圈上原有的英国国家档案馆工作人员的整理痕迹,这在下文分别来自广东省档案馆藏《清代广东省衙门档案》与影印本《叶名琛档案》中的同一件档案中可以看出区别。

二、编号FO931/230档案:一间“修道院”的财政账目

图1 G2014-清代衙门-0230-01

图2 G2014-清代衙门-0230-02

广东省档案馆所藏的《广东省衙门档案》缩微胶卷中(该馆将胶卷电子化供来馆者查询),有一件编号为FO931/230的档案,其在目录中的标题为“一间修道院的财政账目”,但在广东人民出版社出版的《叶名琛档案》影印本中,并未列出档案的目录,而是编撰了每份档案的内容提要单独成卷出版(《叶名琛档案:清代两广总督衙门残牍(提要)》,第九册),因此同一编号的该件档案并未出现和使用这样的标题。而且通读这件档案可以发现,这是一间佛教寺院的收支账目,并非如题“修道院”一般所指的基督教组织机构。又因广东省档案馆所藏的缩微胶卷是英国国家档案馆藏原件的复制件,广东省档案馆工作人员并未做调整处理,只是如实将英国方面提供的英文档案目录翻译成中文,故呈现出来的档案中文目录为此种效果。

见图(图1、2、3)为广东省档案馆藏《广东省衙门档案》(电子版)FO931/230号档[注]档号:G2014-清代衙门-0230,题名:一间修道院的财政账目,件号:0230,广东省档案馆藏。:

图3 G2014-清代衙门-0230-03

在图1的右边部分可以看到有英文标注,其中可以辨认出如“1851,Feb/mon”、“Financial account of a monastery[□/□]for the year TK 30”“Religion□”等词。档案原文篇首为“咸丰元年正月”即是公元纪年1851年2月,而档案的内容则是在道光三十年(1850年)一间寺院全年的收支明细,由此可见这些英文标注是对该件档案所做的信息提要,包括成文时间,档案的内容和性质等信息。因为广东省档案馆所藏的缩微胶卷为英国国家档案馆收藏原件的复制件,又通过技术手段制作成电子版供公众查阅使用,所以在辨识度和易用度上有一定的局限性。

广东人民出版社出版的《叶名琛档案》影印本则以清晰完整呈现档案内容为主,相较广东省档案馆藏的缩微胶卷做了一些修复还原工作,更易辨识,更便于获得准确的文本信息。而编者也在该书的凡例中给予了说明:“档案的版面处理,以完整呈现文件内容为首要前提,不一定能完全保存文件形制的完整性和原状。出于版面编排的需要,在确保档案完整的前提下,对档案中一些空白处进行适当的裁剪。”[4]正如前文所说,影印本编者根据档案内容为每份文件作了简短的提要,提要由撰文人、事由、文件相关日期三部分组成,该件档案的提要内容为“FO931-0230无撰文人,将道光三十年正月初一起至十二月三十日止收支数恭呈老和尚座前慈览,咸丰元年正月”[5],与广东省档案馆制作的电子版目录和标题呈现的信息不同。以下图(图4)为《叶名琛档案》影印本中FO931/230号档案[6]。

与缩微胶卷版比较,可以看出,影印本将英国档案工作人员的英文标注裁去,将FO931/230的编号移至页眉处,并对“咸豐元年”四字做了修复,使其更易辨认。而且在图1、图2的缩微胶卷版中可以看到“一收當息共銀”条与“一收武廟共銀”条是残缺不完整的,但在图4的影印本中也做了修复,使它们得以完整呈现。还有一点值得注意的是档案原文记录“已上壹拾玖款”收入明细,但是在图1、图2的微缩胶卷版中只有十七笔收入,缺失了两笔。在影印本中则补齐了缺失的两笔,分别为“一收田租共銀”条、“一收押銀”条,这样十九笔收入才为齐全。缩微胶卷版与影印本还有一处不同是在账目的支出条目的末尾:缩微胶卷以“除支尚存银尾银壹仟柒百伍拾柒两五钱八分二厘”结束,并无多余记录。而影印本中,在该笔记录后又多出“一支敦仁馆本年支用银贰百柒拾肆两四钱四分九厘”一条,而这条关于支出的记录,也恰好与收入中的同样出现在最后的“一收敦仁馆各铺租田租共银贰百肆拾贰两捌钱二分五厘”一条对应,可以说影印本呈现了该件寺院账目原始完整的面貌。针对这种情况,影印本的编者也在凡例中做了解释说明:“本书所用图版,利用英国国家档案提供的微缩胶卷扫描、拼接、整理而成,其中胶卷原标记缺失的文件,多错置于其他文件中,编辑时已移回原来的位置。原档案文件中存有明显错简者,若在同一编号内,尽量校正其页次;有疑问而不能确认者,仍保留原页序;但同一文件被分别编在不同编号内额,则不予调整。”[4]关于支出明细共有三十三笔,而在图2、图3中共有三十七笔记录,通过比对可以发现从第二页到第三页过渡时,重复抄写了“一支豆付共銀”“一支穀米共銀”“一支飽餅共銀”“一支柴炭共銀”四条,可以解释为防止账目在过渡页漏记或他人作假情况的出现。在影印本中则直接裁去重复的部分拼接为一个适合阅读的整体。其余部分则没有明显区别。

图4 《叶明琛档案》影印本中的FO931/230号档案

三、账目的分类与分析

收支明细表(按数额大小排序):

该档案开篇即交——是将道光三十年(1850年)从正月初一到十二月三十农历一整年寺院的收支数呈交给老和尚过目,而这一做法在佛教内部也有其传统。据根本萨婆多部律摄卷六:“若为三宝出纳,或施主作无尽藏,设有驰求并成非犯,然此等物出利之时,应一倍纳质,求好保证,明作契书,年终之日,应告上座及授事人,皆使同知。”[7]处理无尽财,不允许比丘私人营利,主张公家营利,对利息之出纳,应作书契,应报告主管者清点。佛教把所有奉献于寺院的财物称为“常住”,在汉传佛教中通常指僧众财产。僧人个体不能侵吞私用寺院财产,这既不符合“利合同均”的传统,不利于僧团团结,也会造成僧人因对财物的贪恋妨碍修行。寺院经济运转的初衷与目的在于既要保证僧人基本的物质生活与弘法所需,又不影响僧人出家修行的宗教追求。

通过账目可以看出,除去上年尾银结余,经忏、田租、房租构成了该寺院收入的主要部分,特别是经忏一项,远超其他各项单笔收入。虽然田产、屋舍仍然是寺院经济的物质占有形式,但这与之前传统的寺院经济以田产和房租收入作为僧尼生活和寺庵日常费用的主要经济供给或补充不同,从该寺院当年的账目流水上看,经忏服务的收入成为了这家寺院最大的经济来源。在支出方面,基本上可以归类为僧众的日常基本生活所需、寺院设施的管理维护以及佛事活动三类。与收入相对应的,带来最多收入的经忏,在寺院的支出中也占比最大。经忏需要相关的器物设施的支持,并且耗费人力,它对信众来说是一种宗教需求与宗教服务,对做经忏的僧人来说,它既是有偿的宗教服务,又是一种消耗活动,所以它在创造寺院收入的同时,也是宗教事务活动的支出。因此,经忏法事越频繁,相关的支持与耗费也就越多。这也不同以往的寺院支出以僧众物质生活与寺院维护为主的组成结构。而且在账目中可以看到,上年银尾银结余有963两3钱3分6厘,咸丰元年寺院扣除支出,盈余1757两5钱8分2厘,虽然无法考证该寺的规模及僧众的人数,不能对寺院的经济水平做准确的评估,但是从其收入连年盈利来看,该寺的营利能力是非常强的。然而在能够获利的前提下,在账目中并未特别明显地看到该寺院关于公益活动、慈善事业方面的支出。账目中经忏的比重也反映了民众的信仰需求多关注死后之事,反映信徒进入寺院参与其他宗教活动的“香资”“供众”“放生”等供养收入与经忏收入相比较,甚至可以忽略不计。为了获得收入,寺院也会以超度亡灵为本事。通览整篇账目,无论是在收入中还是在支出中,经忏都占据着最重要的位置,可以说在1850年这间寺院的经济活动主要围绕着经忏进行。

四、以档案中敦仁馆为线索的分析

仔细观察账目,在收数开列中连续记录19笔收入并总结“已上壹拾玖款縂共收银伍仟柒百玖拾柒两贰钱七分六厘”,与之对应的则是支数开列中连续记录33笔支出并总结“已上三十三款縂共支银肆仟零叁拾玖两六钱九分四厘”。这说明19笔收入与33笔支出即是该寺院当年收支的全部记录。然而就是在寺院的收入与支出全部记录完毕后,又分别在这两项之后隔开一列空间,另起一列各自录入了一条“一收敦仁馆各铺租田租共银贰佰肆拾贰两捌钱二分五里”“一支敦仁馆本年支用银贰百柒拾肆两四钱四分九厘”。这两笔关于敦仁馆的收支记录与寺院其他收支明细明显是分开记录的,而账目记录一般都是要求极其严谨的,因此,这种形式上的独立则指向了敦仁馆收支独立于寺院、寺院对其仅作记录的这样一种可能。因此,考查敦仁馆的管理权所属,则为揭开账目所在寺院的面纱提供了线索。

清人仇巨川所撰《羊城古钞》中记载:“敦仁馆,在五仙门外码头。康熙五十九年绅士邓可韬、黎郎士、黄文涛、陈德龙等建。又捐置南、番二县各处义冢,施棺并捡葬无主露骨。”[8]在清道光《南海县志》中关于敦仁馆的记载更为详细:

敦仁馆在五仙门外码头,国朝康熙五十九年,绅士邓可韬、黎郎士、黄文涛、陈德隆等建。又捐置南、番二县各处义塚,施棺并检葬无主露骨。雍正十一年,南海县请咨部给予好义可风匾额。

案敦仁馆现存碑刻:雍正十一年,南海县商监民人汪廷鉴、沈国贤、黄耀、萧声远、黎文儒、邓可韬、僧普仁等七名,雍正十二年沈谦、杨应琏、黎郎士、冯兆昌、刘明瑞、黄文涛等六名建立此馆。与旧志年月前后人名多寡互异,今无县册可考谨并存之以劝好义者[9]。

由县志中可知敦仁馆于康熙五十九年(1720年)由广州绅士邓可韬等绅士创立,雍正十一年(1733年)、雍正十二年(1734年)又分别有两批人士跟进捐建,其中还有一名僧人。

从前人的文献记载可知,敦仁馆是进行施棺收葬贫苦死者的场所,是进行义葬的“慈善组织”,其性质与作用同“义冢”[注]义冢即是公共墓地,是贫而不能为自身建墓的人,或者为埋葬倒毙路旁的人而建的公共墓地。各都市的善会和善堂、会馆和公所,都以免费提供棺木的施棺、预先代支棺木费的赊棺、预备棺木的厝棺以及建设安放棺木的殡舍和义冢为最重要的事业之一,而国家也支持这些事业,屡屡免征义冢的地税。参见夫马进著,伍跃、杨文信等译,《中国善会善堂史研究》,商务印书馆,2005年,第619-620页。类似。义冢并非仅仅负责施棺买地、掩埋尸骨,实际上它有自己的产业如田产、店铺用以维持自身的存在与发展。如东莞义冢“在白沙堂,绅士捐金买置以寮白骨,春秋据金以祭”[10]。新会新义冢,是绅士谭兴然倡建,“买铺三间,递年租息为捡收白骨及清祭、衣祭之需,每年交银八两于洗马潭,茶寮,著令煮茶以济行道渴者”[11]。在档案中也可以看到所记“收敦仁馆各铺租田租共钱贰百肆拾贰两捌钱二分五厘”,说明敦仁馆也通过铺租、田租的收入来维持其开支。“敦仁馆本年支用银贰百柒拾肆两四钱四分”。至于如义冢之类的“慈善机构”的管理权所属存在各种情况,如“长生局旧志宋于光孝寺设局,给贫民不能丧葬者今废”[10],此为官府在寺院设立的官办义冢机构,由官府管理;“普济院在东门外黄华寺址,康熙六十一年广州府知府郭志道详议,创建房屋七十一间、地藏庵一所。按地藏庵为浙商捐资建设,以为乡人寄旅之所,建后各省客亦皆殡此。有庄头经管,乾隆二十年众商捐资重葺,郭志道有碑记不录。”[12]此为地方官员倡建,商人捐资,管理权自主、独立经管的机构;“乾隆二十八年,署粮道龙福率士民捐建房屋四十七间、三十年士民又捐建房屋四十五间、四十六年详准添建屋六间、五十六年详准添建屋十二间、嘉庆二年公捐添建屋八间、四年筹项添建屋二十间、十八年改建住房三十六间,共一百七十四间专收养贫老妇人。又改建药童水夫住房二十一间、观音堂一所,原归广州府经理,乾隆六年改归粮道经管。”[12]此为地方官员与民众共同捐建、官府扶持与管理,后管理权由官府转交给地方部门的机构。从档案来看,在咸丰元年(1851年),广州敦仁馆财务的收支情况由一间寺院记录,且作为寺院全年财务统计的附属部分,至少可以判断敦仁馆作为当初由绅士捐建的类似义冢的机构的财务管理权是属于该寺院的。

与档案所提及相近时期的广州地区慈善机构,成立于同治十年(1871年)的爱育善堂[注]关于爱育善堂的具体论述可参看侯彦伯的《晚清广州爱育善堂之发展》,收录于胡春惠,吕绍理等主编《两岸三地历史学研究生研讨会论文选集(2009)年》,台北:政治大学历史学系,2010年,第269-288页。自然不能被忽视,其不仅是粤地始有善堂之开端,更可以说是晚清广城市社会中最有影响力的慈善组织之一。

“爱育堂,在城外十八甫。同治十年,官绅商民捐建,开设义学、施药施棺、捡拾胔骼、栖养废疾诸善事公所。”[13]

“爱育善堂,在城西十七甫。同治十年,邑中绅富钟觐平、陈次壬等倡建,堂地为潘观察仕成故宅。粤之有善堂,此为嚆矢,自是而后城乡各善堂接踵而起。”[14]

由于“广州爱育善堂,其规模之大,积储之厚,捐输之广,施济之宏,尤前所未有,偶有灾荒,赈济平粜,一呼即应,其惠几遍于全省。”[15]相关的原始文献材料保存较多,为一窥当时广州的慈善事业概貌提供了按图索骥的可能。正是在爱育善堂关于施棺殓尸的文献记录中发现了档案中涉及的敦仁馆及寺院的关键信息:

伏查爱育善堂商贾不谙律例,且未熟读洗冤录等书,委以兼理敦仁堂捞救水尸等事,本未妥惬。……若水上浮尸,既无尸亲,又无街邻,谁来报信,无人报信则有若无已。故爱育堂管理此事有名无实,仍与长寿各寺僧无异。[注]《爱育善堂田契券抄本》,广州市档案馆馆藏,全宗号:17,目录号:2,案卷号:3,29-30。

此条材料缘由是爱育善堂兼理的敦仁馆办理捡拾水上浮尸不善,招致当时南海县举人桂文灿向官方呈文批评。文中提及“爱育善堂管理此事有名无实,仍与长寿各寺僧无异”,说明在爱育善堂之前,长寿寺管理过敦仁馆。在《爱育善堂房屋契证抄本》则发现了官方责令长寿寺将敦仁馆移交由爱育善堂管理的饬令:

五仙门敦仁馆各铺屋地址与小东门外越秀坊铺屋地址及芝麻地铺屋地址余地并小北门外紫微庙各产业,均系光绪五年蒙广府宪札行南、番两县论饬长寿寺僧法喜等送交爱育善堂管理以维善举,并有广府宪批准出示及两县札论备案存据。

……

本府宪批行饬令:长寿寺僧等将敦仁馆所及红船产业、契券租部捡缴谕交爱育堂绅董接管,等因当经饬据长寿寺僧法喜等遵照禀缴谕饬赴领接管去后,兹据爱育堂当年董理冯世谦等赴案将各租部收领接管并称本堂向办善举,一切收支各数递年列刻征信录分送今敦仁馆。产业请自本堂接管办理日起,所有收支银两及捡尸各数一并附列征信录,分送免造册报销以省烦扰并请将向日该寺僧等所设仙亭方便屋撤毁改造,出示晓谕使人周知敦仁馆产业归并本堂管理,俾该租项无敢延欠等情。当经据情转禀府宪兹奉批行准如所请办理,等因奉此合行出示晓谕。为此世谕向租敦仁馆铺屋人等知悉,尔等须知敦仁馆产业今已禀奉批行改归爱育堂管理,尔等所租敦仁馆铺屋其应输租项即便按期送交爱育堂绅董输纳毋得延欠,致干拘追各宜禀遵毋违特示。光绪五年三月廿六日示[注]详见广州市档案馆馆藏,全宗号:17,目录号:2,案卷号:3,《爱育善堂房屋契证抄本》,25-31。

该饬令明确交代了光绪五年(1879年)广府责令长寿寺僧将敦仁馆及其他铺屋还有各产业、契券、租部等全部交由爱育善堂管理,向敦仁馆铺屋寻租之人也需将铺租送交爱育善堂,据此可以看出敦仁馆的管理权从长寿寺移交到了爱育善堂。从桂文灿所称“爱育善堂管理此事有名无实,仍与长寿各寺僧无异”来看,似乎有长寿寺办理捡拾水上浮尸之事不力的因素在其中,官府才下令转由爱育善堂负责,而且在档案中也可看出敦仁馆在道光三十年的收支对比为逆差,且有租银百两未能按期收清,与寺院自身的连年盈余相比,也能说明寺院对敦仁馆的管理不善。

在爱育善堂材料中提及的长寿寺[注]因本文是围绕档案及以档案中的敦仁馆为线索出发,且限于篇幅,关于长寿寺与大汕和尚的更多研究可参看:菜鸿生:《清初岭南佛门事略》,广东高等教育出版社,1997年;姜伯勤:《石濂大汕与澳门禅史》,学林出版社,1998年;何韶颖:《清代广州佛教寺院与城市生活》,华南理工大学博士论文,2012年。,始建于明万历二十四年(1606年),原名为长寿庵。康熙年间,大汕和尚在平南王的支持下成为长寿庵的主持并改名长寿寺。在他的不断推动中,长寿寺逐渐发展壮大,成为当时与华林寺、光孝寺、六榕寺、海幢寺齐名的广州五大丛林之一。

长寿庵在城西南五里,旧顺母桥故址。明万历三十四年,巡按御史沈正隆建,为慈度阁为妙证堂禅房翼之地可八亩。县令刘廷元益以白云庵寺田四十三亩,以供香火有御史碑记。寺创于万历间。禅人大汕重建之。寺西偏有池通珠江水增减应潮。[16]

广州城南长寿寺,有大池,水通珠江,潮汐日至。池南有高阁甚丽,可以望海。其下曰离六堂。主僧某乞余题一联云:“红楼映海三更月,石瀃通江两度潮。”[17]

与其他四大丛林延存至今的命运不同,长寿寺在光绪年间被拆毁[注]关于长寿寺被毁更为详尽的论述可参看许效正:《清末庙产纷争中的官、绅、僧、民——1905年广州长寿寺毁学事件透视》,《世界宗教文化》,2017年第3期,第145-151页。,“光绪三十一年四月,总督岑春煊令拆毁长寿寺,售为民居。庚戌《南海续志》云,寺地改建戏院及铺户,寺产入官。得值六十万,拨为两广师范学费。”[18]今在广州除留有长寿路地名外,痕迹全无。因寺毁没有留下寺志、碑铭等资料,故暂未找到其他更充分直接地说明长寿寺与敦仁馆关系的材料。

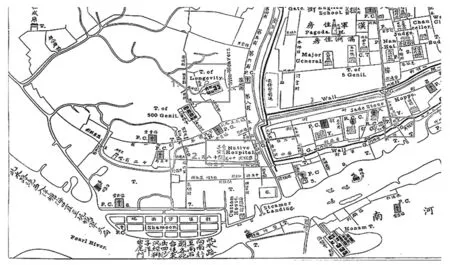

从方志记载中得知长寿寺内有池,水通珠江,潮汐日至。敦仁馆在上文被提及负责捡拾水上浮尸,因此水连珠江的长寿寺在位置与交通上为管理敦仁馆提供了可能,这是极大的优势,能带来便利。在1890年的《广东省城图》[注]图版参见广州市规划局、广州市城市建设档案馆编:《图说城市文脉:广州古今地图集》,广东省地图出版社,2010年,图一八。原图藏于国家图书馆,版本为刻印本,尺寸为34.2厘米×58.7厘米。(图5、6)上,可以直观地看出长寿寺、爱育善堂与五仙门[注]在图中虽没有直接标注出敦仁馆的位置,但因敦仁馆在五仙门外码头,故通过五仙门则可知道敦仁馆的大致位置。的位置,如图5。

图5标示的范围为长寿寺、爱育善堂与五仙门所在区域。在图6中则可以更清晰地观察到三者的信息。地点1在图中显示为“T of Longevity”(Temple of Longevity)即是长寿寺,有水道直连珠江;地点2即是爱育善堂,在十七甫和十八甫之间,在图中被标示为“Native Hospital”,可见爱育善堂在当时的主要定位是被视为一所施药治病的医疗机构;地点3为五仙门,虽在地图中无法直接识出,但是从门前为“会仙街”及五仙门西为靖海门可以判断出,敦仁馆则在五仙门外,这样也大致可知敦仁馆的位置。

图5 1890年广东省城图(藏国家图书馆)

图6 1890年广东省城局部图

上文提到从道光《南海县志》中可知敦仁馆乃是康熙五十九年(1720年)由广州绅士创立,雍正十一年(1733年)、雍正十二年(1734年)又分别有两批人士跟进捐建,但并未明确交代由谁管理。档案中有关敦仁馆的财务记录也只是道光三十年(1850年)一年,期间跨度达百年之多,正如此前提及的各种慈善组织的管理权之流转不定,所以无法断定敦仁馆创建之后就一直由长寿寺管理,即使在县志中提及到捐建人中有一名僧人。但是从咸丰元年(1851年)至光绪五年(1879年)期间不过28年光景,至少在1879年之前敦仁馆乃是由长寿寺管理是确定无疑的。而其管理的时间上限虽然目前无法确定,但是上溯到1851年的可能性较大。因此,无论从时间跨度、还是长寿寺自身的优势及与地理位置,都表明档案中的这间寺院都极有可能是长寿寺。

五、余论

虽然该档案所提及的寺院是否确定为长寿寺,还有待于发掘更为充分的材料做进一步论述。但是这件档案作为寺院的财务反映,其中展现的寺院在经忏、丧葬方面的收入增长可以将其看做是清后期佛教中弥漫“鬼”和“死”流弊风气、经忏盛行的个案证明。“清末佛教唯有一项社会‘功能’不仅未削弱或变异,反而大为强化。这就是荐死超生”[19],正如在苏曼殊与章太炎合作的《儆告十方佛弟子启》(1907年)中所提晚清佛教的衰微:“丛林轨范虽存,已多弛缓。不事奢摩静虑,而惟终日安居;不闻说法讲经,而务为人礼忏。嘱累正法,则专计资财(此弊广东最甚。其余虽少,亦不求行证,惟取长于世法而已)。争取缕衣,则横生矛戟。驰清于供养,役形于利衰。为人轻贱,亦已宜矣。”[20]以商业化的经忏佛事作为寺院活动的中心,被认为是晚清以来中国佛教积弊衰弱的一个重要原因,因此民国时期无论是僧伽还是居士针对佛教衰微所提倡与实施的改革思想和活动都是以对经忏佛事的改良和批判为肇始的。作为类慈善组织的敦仁馆的管理权由寺院向规模化、组织化的爱育善堂的流转,也是寺院社会功能变迁的一个侧面反映。明清结社风气兴盛、工商业发展促使了大量的由士绅主导参与的、充裕的经济支持的慈善组织出现,其表现出的专业化、规模化、制度化和持续性都使得组织薄弱、经济匮乏的寺院和僧人在慈善事业中的参与度降低乃至缺位,佛教在其中的组织功能下降。“作为组织性的宗教力量,佛教对于社区慈善工作参与的缺乏确实降低了它在世俗社会的功能地位”[21],而且也是寺院其他社会功能如弘法利生、慈善救助等的萎缩的表现。这种转变对佛教寺院来说看似是一种社会功能的让渡,更重要的是其所代表的潜流成为近代佛教改革和发展的一种客观要求与内在动力,催生了所谓民国时期佛教的“复兴”运动。