浅析微创拔牙技术在下颌阻生智齿拔除中的临床疗效

杜文芳

(南京市浦口医院,江苏 南京 210031)

0 引言

下颌阻生智齿十分常见,可造成其他牙齿拥挤,导致牙龈红肿、发炎,且不易清洁,长久以来可造成龋齿,引发牙周炎、颌骨囊肿等并发症[1]。因此有学者认为,对下颌阻生智齿患者应行预防性拔出[2]。传统拔牙需凿骨、劈冠,可对局部形成较大创伤,增加患者心理负担[3]。近年来微创技术不断进步发展,本研究将微创拔牙技术用于我院收治的下颌阻生智齿患者中,旨在评价其应用价值,报道见下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

数据收集时间在2018年1~12月,我院共收治80例下颌阻生智齿患者,以拔牙方式的不同将其分成甲组(n=40)与乙组(n=40)。甲组男21例,女19例,年龄18~40岁,平均(30.52f1.34)岁,病程4个月至3年,平均(1.82f0.37)年。乙组男22例,女 18例,年龄18~39岁,平均( 30.56f1.38)岁,病程4个月至3.5年,平均(1.86f0.41)年。两组基线资料相比,差异不明显(P>0.05)。

1.2 纳入、排除标准

纳入:均符合拔牙适应证,年龄≥18岁;术前张口度均无异常;患者及家属均对本研究知情,并签署同意书。

排除:精神疾病者;合并心血管疾病者;智齿冠周存在急性炎症者;有拔牙禁忌证者。

1.3 方法

甲组行微创拔牙,对口腔常规消毒,使用2%必兰麻于患侧下颌行神经阻滞麻醉。切开黏膜,充分暴露牙齿及周边牙槽骨,以长裂钻头、高速涡轮机将牙冠表面骨组织去除。若阻生智齿和周边健牙阻力较大,可磨除部分阻生智齿,将阻力消除,随后分离牙根、牙冠。使用微创刀于牙周膜处沿牙根进行切割,撕开牙周膜,待牙根松动后,拔出智齿。

乙组行传统拔牙,消毒、麻醉方法与甲组一致,应用劈冠器依次对颊腭侧牙根、颊侧近远中牙根进行劈分,使牙顶位于牙槽骨和牙根间隙中,通过锤敲楔入,随后挺出牙根。对牙槽窝进行搔刮,对牙槽骨、黏膜复位后,行组织瓣对位缝合处理。

两组术后行常规给予抗生素预防感染,嘱患者术后1周入院复查,进行拆线。

1.4 观察指标

对两组手术时长、消肿时间进行分析。以视觉模拟法(VAS)[4]对两组术后疼痛进行测评,0表示无痛,患者根据自身疼痛程度客观评价,分数越低,提示疼痛越轻。比较两组断根率。统计两组术后并发症情况。

1.5 统计学方法

研究分析软件为SPSS 12.0,采用t检验和χ2检验,若P<0.05,则差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术时长、消肿时间分析

从表1可知,甲组手术时长、消肿时间与乙组相比,相对更短,甲组术后疼痛评分与乙组相比,相对更低(P<0.05)。

表1 两组手术时长、消肿时间分析(±s)

表1 两组手术时长、消肿时间分析(±s)

分组 手术时长(min) 消肿时间(d) 术后疼痛评分(分)甲组(n=40) 14.13±1.07 3.06±1.28 2.86±0.61乙组(n=40) 25.34±1.25 5.43±1.61 4.15±0.83 t 43.088 7.288 7.921 P 0.000 0.000 0.000

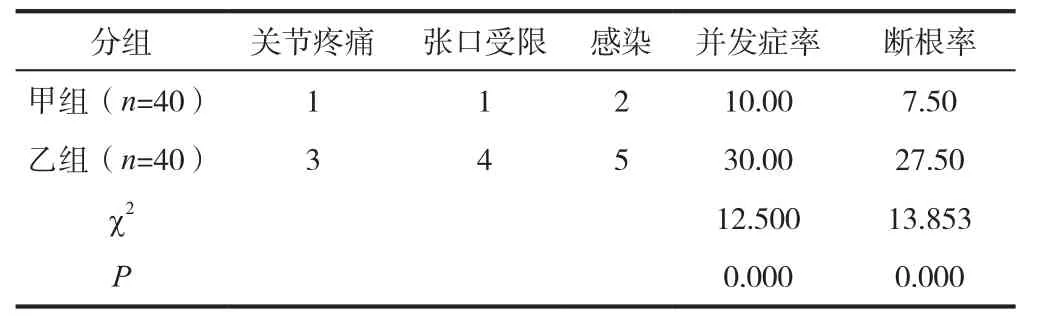

2.2 两组术后并发症、断根率分析

从表2可知,甲组并发症率为10.00%,与乙组30.00%相比,相对更低(P<0.05);甲组断根率为7.50%,与乙组27.50%相比,相对更低(P<0.05)。

表2 比较两组术后并发症率、断根率(n, %)

3 讨论

智齿多于16~25岁萌出,若萌出正常位置不足,可引发阻生智齿。阻生智齿不仅可导致牙列不齐,影响面部美观,还不易清洁,容易引发龋齿、牙周炎等并发症,降低患者生活质量,需及时治疗。目前临床对下颌阻生智齿治疗方法主要为拔出阻生智齿。

既往传统拔牙需进行椎子敲击,振动较大,可对患者牙周神经造成一定损伤,容易增加颌关节脱位风险[5]。此外传统拔牙术中需应用牙楔,楔入时力度相对较大,支点高,可对患者牙槽骨造成一定损伤,改变周边牙齿形态,甚至造成牙根弯折,治疗效果不佳[6]。随着近年来微创技术不断进步,微创拔牙技术日趋成熟,逐渐用于下颌阻生智齿拔出中,并取得较好效果。与传统拔牙相比,其优势在于可降低支点作用力,减少牙槽骨断裂的风险,术中以高速涡轮机牙钻切割牙冠,可显著降低牙冠阻力[7]。高速涡轮机还可快速冷却切口部位,避免空气进入切口内引发损伤[8]。术中通过吸唾器清除口腔内唾液,可提升手术清晰度,可避免术中损伤口腔内其他组织。使用微创刀对牙周组织进行分离,更容易使阻生牙松动,切断牙周膜,对牙根及牙槽骨进行分离,有效将阻生齿拔出。微创拔牙遵循少去骨、多分牙的治疗原则,可减少对局部损伤,降低术后并发症率。本次研究中,甲组行微创拔牙后,其手术时长、消肿时间、术后疼痛评分各项指标与乙组相比,均相对更好,断根率、并发症率均更低,提示微创拔牙在下颌阻生智齿患者拔牙中应用价值较高。

综上所述,对下颌阻生智齿患者而言,应用微创拔牙效果理想,手术时间较短,术后疼痛较轻,可快速消肿,减少术后并发症,值得应用。