萸竹定眩丸治疗痰浊阻络型眩晕的疗效及对外周血FGF-21水平的影响※

● 李天佛 郭 健

眩晕为临床常见疾病,是以头晕目眩、视物旋转为主要特征的一类病证,本病发作常呈反复性和突发性,伴有眼震、恶心、呕吐和倾倒等症状。文献[1]报道,眩晕年发病率约为3%,女性高于男性,并且随着年龄增长,发病率升高,约占神经内科住院患者的20%~30%。眩晕不仅发病率高,且严重影响患者的生存质量。研究发现,约半数眩晕患者工作效率明显下降,约25%患者无法工作[2]。眩晕病因复杂,发病机制尚未完全明确,西药治疗可改善或缓解眩晕症状,但对伴发症状效果欠佳,且不良反应多,复发率高。有关眩晕的诊断治疗和机理研究仍是医学界一个很有挑战性的难题。

祖国医学在整体观念指导下通过辨证论治治疗眩晕具有现代医学不可比拟的优势。中医药治疗眩晕能够根据其不同证型,辨证与辨病相结合,标本同治。萸竹定眩丸为河南省中医院名老中医王立忠教授依据临床经验所研制,为院内自制剂,临床用于治疗痰浊阻络型眩晕可明显改善患者症状。笔者应用萸竹定眩丸联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗痰浊阻络型眩晕患者60例,疗效显著,报道如下。

1 资料与方法

1.1病例来源选择来源于河南中医药大学第二附属医院(河南省中医院)2016年7月-2018年6月门诊或住院部、西医诊断为“后循环缺血性眩晕”(椎-基底动脉供血不足性眩晕)、中医诊断为“眩晕”、证属痰浊阻络的120例患者,按照就诊顺序,采用随机数字表法随机分为治疗组(60例)和对照组(60例)。其中,治疗组男36例,女24例,年龄(48.00±8.69)岁,病程(5.32±2.62)年,TC为(5.76±0.67)mmol/L,TG为(2.46±0.81)mmol/L,LDL-C为(3.90±0.88)mmol/L,HDL-C为(1.29±0.39)mmol/L,FGF-21为(2.51±0.66)ng/L;对照组男37例,女23例,年龄(49.53±7.64)岁,病程(4.83±2.43)年,TC为(5.79±0.75)mmol/L,TG为(2.51±0.95)mmol/L,LDL-C为(3.91±0.87)mmol/L,HDL-C为(1.26±0.29)mmol/L,FGF-21为(2.47±0.73)ng/L。两组患者的性别、年龄、病程、TC、TG、LDL-C、HDL-C、FGF-21等均无统计学差异(P>0.05)。

1.2诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照2005年人民卫生出版社出版的《神经病学》[3]中的有关内容制定椎-基底动脉供血不足性脑晕的诊断标准:表现为反复、发作性眩晕,可伴有恶心、呕吐、耳鸣、听力下降、视物不清、复视等症状,或伴眼颤、共济失调等阳性体征,经颅多普勒(TCD)提示椎-基底动脉供血不足。头颅CT排除肿瘤、梗死、出血。

1.2.2 中医诊断标准

1.2.2.1 中医疾病诊断标准 参照2007年出版的《中医内科学》[4]中有关眩晕的诊断标准制定:①有典型的眩晕症状:自身感觉有旋转感或者晃动感,或者目眩,或者视物有旋转感;或者自觉头晕、昏沉或晕胀不适;②严重者可有伴恶心呕吐,眼球震颤,头痛,耳鸣耳聋,汗出,面色苍白等;③可有反复发作史。

1.2.2.2 中医证候诊断标准 参照《中医内科学》[4]制定痰浊阻络证的辨证标准:眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰诞,舌胖苔白腻,脉滑。

1.3纳入标准(1)符合中西医诊断标准;(2)眩晕程度分级为Ⅱ、Ⅲ级,属于中度眩晕(Ⅱ级:发作中的日常生活被迫停止,过后很快完全恢复;Ⅲ级:发作过后大部分日常生活能自理);(3)年龄在18到75岁之间,男女不限;(4)自愿签署知情同意书。

1.4排除标准(1)其他原因导致眩晕者,如中耳或内耳感染、脑部肿瘤(脑外伤等病史者)患者;(2)帕金森病患者;(3)妊娠或哺乳期妇女;(4)过敏体质及对本药过敏者;(5)依从性差,不能按时服药者;(6)有严重伴随疾病,如肝肾功能严重不全、频繁心绞痛、心肌梗塞、心衰、严重心律失常、肺功能严重不全、血液系统疾病、内分泌系统的严重疾病;(7)精神病患者。

1.5治疗方法

1.5.1 药物来源 盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司,批号H10930003);萸竹定眩丸(熟党参、生白术、茯苓、薏苡仁、泽泻、牛膝、山萸肉、生牡蛎、炒葶苈子、甘草、生姜、大枣、竹茹、枳实等),豫药制字Z20120118(郑)

1.5.2 干预方案 两组均给予神经内科常规基础治疗。对照组:在神经内科常规基础治疗的基础上口服盐酸氟桂利嗪胶囊10mg,每晚1次;治疗组:在对照组的基础上给予萸竹定眩丸,每次1丸,每日2次。治疗周期:两组均治疗14天。

1.6观察指标

1.6.1 一般记录项目 包括临床试验机构、受试者姓名、住址、联系电话、职业、既往用药史。

1.6.2 生物学指标 包括身高、体重和一般生命体征。

1.6.3 疗效指标

1.6.3.1 临床症状与体征 包括眩晕、头重如裹、咳痰、视物旋转、胸闷、呕吐等。治疗前、第14天各记录1次。

1.6.3.2 血脂检测 包括TC、TG、LDL-C、HDL-C。治疗前、第14天各观察记录1次。

1.6.3.3 FGF-21检测 采用酶联免疫吸附法(美国RD公司药盒)测定,其测定原理及操作步骤按所购试剂盒相关说明书进行。治疗前、第14天各观察记录1次。

1.6.4 安全性观测指标 心电图、肝、肾功能检查及血、尿、便常规检查。治疗前、第14天各观察记录1次。

1.7疗效评定标准参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[5]制定。(1)痊愈:眩晕症状消失,不影响工作及日常生活;(2)显效:眩晕程度和发作频率减少60%以上,每天发作累计时间2小时,能参加一般工作及日常生活;(3)有效:眩晕程度和发作频率减少60%以下,间断发作,每天发作累计时间在2~6小时;(4)无效:治疗后眩晕症状无变化或恶化。总有效例数=痊愈例数+显效例数+有效例数。

2 结果

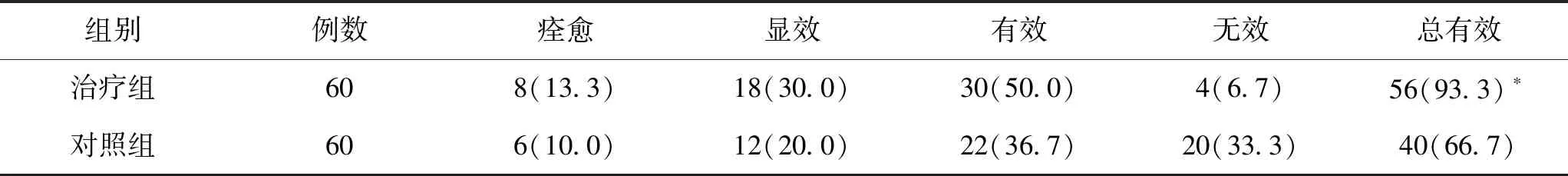

2.1两组患者治疗后临床疗效比较治疗组痊愈8例、显效18例、有效30例、无效4例,总有效率为93.3%;对照组痊愈6例、显效12例、有效22例、无效20例,总有效率为66.7%。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗后临床疗效比较[例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.2两组治疗前后FGF-21水平的变化情况治疗前两组的FGF-21水平相比无统计学差异(P>0.05);治疗后两组的FGF-21水平均较治疗前明显降低,差异有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。组间比较,治疗组的FGF-21水平比对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后FGF-21的变化情况

注:与治疗前比较,*P<0.01,**P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

2.3两组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C的变化情况治疗前,两组的TC、TG、LDL-C、HDL-C水平相比无统计学差异(P>0.05)。治疗后,两组的TC、TG、LDL-C水平均较治疗前明显下降,HDL-C水平均较治疗前明显升高,差异有统计学意义(P<0.01)。治疗后,治疗组的TC水平较对照组下降更显著,HDL-C水平较对照组上升更显著,差异有统计学意义(P<0.01);治疗组治疗后的TG、LDL-C水平和对照组相比无统计学差异(P>0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C的变化情况

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.01

2.4安全性分析治疗后,两组患者的心电图、肝、肾功能检查及血、尿、便常规检查等安全性指标均未出现异常,治疗组发生腹泻1例,对照组出现纳差1例、腹胀1例,两组均未出现过敏等不良反应。

3 讨论

萸竹定眩丸为河南省中医院名老中医王立忠教授依据临床经验所研制,为院内自制剂,临床用于治疗痰浊阻络型眩晕效果颇佳。该方由熟党参、生白术、茯苓、薏苡仁、泽泻、牛膝、山萸肉、生牡蛎、炒葶苈子、甘草、生姜、大枣、竹茹、枳实等组成。方中党参、白术健脾益气;薏苡仁、茯苓淡渗利湿;竹茹、枳实和胃化湿;葶苈子、泽泻泄浊利湿。脾为生痰之源,全方共奏健脾祛痰利湿之功,使脾胃健运,痰浊祛除,脉络通畅,气血上荣,清窍得养,则头晕、头重、失眠、倦怠乏力、精神不振、胸闷、恶心等症状消失[6]。

现代医学认为血脂异常属于中医“痰证”范畴,与动脉粥样硬化关系密切。血脂在病理情况下即是人体“微观之痰”。痰浊流窜经络,壅塞脉道,脉络不通,或气虚推动无力,气血运行不畅,郁久成瘀,痰借血体,血借痰凝,相互胶结凝聚,沉附于动脉血管壁,损坏血管内膜,形成动脉粥样硬化斑块。血脂异常是动脉粥样硬化的重要易患因素,而血脂异常、动脉粥样硬化的形成又是后循环缺血性眩晕的常见病因。因此笔者认为痰浊阻络型眩晕与后循环缺血性眩晕有共通之处。人成纤维细胞生长因子-21(FGF-21)是最新发现的和糖脂代谢有关的因子。FGF-21能诱导脂肪组织、胰腺和肝脏起源细胞的多种信号通路和功能活动。在脂肪细胞中,FGF-21能激活非胰岛素依赖的葡萄糖吸收,促进脂肪形成[7-8];在胰岛细胞和INS-1E细胞中,FGF-21能抑制葡萄糖介导的胰高血糖素释放,刺激胰岛素的产生,并防止胰岛细胞凋亡[9-10]。

临床观察发现,治疗14天后,治疗组总有效率为93.3%;对照组总有效率为66.7%。两组总有效率相比较有统计学差异,治疗组有效率明显高于对照组。同时,治疗后组间相较,治疗组FGF-21水平比对照组明显降低;治疗组TC下降更显著,HDL-C上升更显著。因此,本研究结果显示:萸竹定眩丸治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕(中医辨证属痰浊阻络型眩晕)具有明确疗效;萸竹定眩丸对改善人体的糖脂代谢水平,降低TC,升高HDL-C疗效明确;萸竹定眩丸在临床应用中未发现严重不良反应,仅偶见腹泻等轻微不良反应,临床应用安全可靠。