基于PSR模式的法律诊所教育策略研究*

赵翔

作为一种现代法学教育的重要手段,法律诊所通过模仿医学院临床实习的做法,由教师引导学生进入由律师代理或者法官审判的真实法律环境的“诊所”中,为学生学习法学理论知识、训练法律实践技能和培育法律职业道德打下了坚实的基础。不难理解,法律诊所的有效开展除了应遵循一般法学教育的基本规律之外,还应体现医疗诊所的教育特点。正因如此,本文以医疗诊所为参照对象,以PSR思维模式为分析工具,尝试对法律诊所的教育策略进行解读。

一、溯本清源:从医疗诊所到法律诊所

医生与法律人具有高度的相似性。“医生的工作在于消解病苦、救人性命,是何等崇高!而法律人的工作则在于解纷止争、辨分是非,乃至于断人生死,是何等的重要!”[1]正因为医生和法律人在职业价值取向的相似性,也决定了两者在策略选择上的趋同性,并且能够相互借鉴。从法官到医生的自由心证制度①,从医疗诊所到法律诊所的教育模式,就是其中较为典型的例证。

法律诊所源于美国,亦称“临床法学教育”,系仿效医学院利用临床实习培养医生的形式来培养法律人才的一种教育手段。医学院就读的学生需要花费大量的时间和精力从事临床实践,从实践中学习诊断和治疗疾病。当这种医学教育手段被引入法学教育时,“法律诊所”这一法学领域所特有的名称就应运而生。[2]

为了更好地洞察法律诊所的教育策略,我们有必要追根溯源先从医疗诊所入手开展研究。现实生活中,当就诊者的身体出现不适症状时,有的病症即使外在表现相同,治疗方法却大相径庭,这就不可避免会遇到两种诊疗策略的选择问题。一是急诊。顾名思义,急诊就是医院或诊所的医生在紧急情况下针对就诊者的治疗。急诊的存在,有利于就诊者在突发疾病(如急性疼痛、突发高热)、危急重症(如休克、大出血)和突发事故(如车祸)时,能在最快时间内得到专业、科学的救治。临床实践中,急诊常因接诊时间紧急、诊断病情严重,医生为了争分夺秒地救死扶伤,往往没有过多时间去分析病人的发病原因,故有“治标不治本”之虞。二是门诊。门诊是医院或者诊所的医生为不需要或尚未住院的就诊者预防或治疗疾病的一种方式。门诊有广义和狭义之分,狭义的门诊包括一般门诊和保健门诊;广义的门诊除了一般门诊和保健门诊之外,还包括急诊门诊。本文取其狭义的解释。相对于急诊而言,门诊在诊疗策略选择上既有预防又有治疗,更注重“发病原因的分析”,故有“治本”或“标本兼治”之名。

如前所述,仿效医疗诊所而得名的法律诊所,在教育策略的选择上究竟是参照急诊还是门诊,或者两者兼而有之?对此,我们需要结合医疗诊所的特点,根据PSR模式来进一步分析其策略的适用问题。

二、策略选择:PSR模式对法学教育的解读

PSR(Pressure-State-Response),即所谓“压力-状态-响应”模式。作为一种评价生态系统健康的理论框架,[3]PSR最初由加拿大统计学家拉波特和弗伦德于1979年提出。

(一)PSR概述:从理论框架到思维模式

20 世纪80 至90 年代,世界经合组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)共同将PSR 发展成为研究人类与环境问题的理论框架。[4]PSR由压力、状态和响应三个指标构成。其“压力”是指人类基于政治、经济和社会等活动的开展所引发的环境污染和生态破坏;“状态”是指人类活动所导致的环境污染和生态破坏,又反过来影响人类的经济、社会等活动和整体福利;“响应”是指为了预防、减缓和消除这些人类活动对环境的负面影响,政府部门、社会组织和其他利益相关者所采取规避风险、保护环境的措施。三者如此循环不已,就构成了人类与环境问题的“压力-状态-响应”关系。在此背景下,PSR 也解答了“原因”“状态”和“对策”三个可持续发展的基本问题。换而言之,PSR 除了作为“评价生态系统健康”和“人类与环境问题”的“压力-状态-响应”理论框架之外,还体现了一种积极应对问题思维模式。

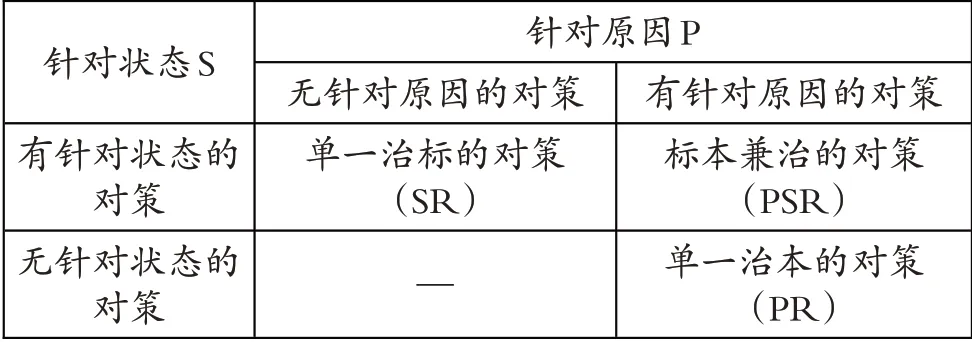

基于法律诊所策略的研究旨趣,本文对PSR 的关注不是出于应用其理论框架为目的,而是在于重视其思维模式的策略选择。PSR 思维模式,即所谓“原因-状态-对策”模式。其中,“P(Pressure)”原指压力,后引申为问题的原因分析;“S(State)”表示问题的当前状态和情形;“R(Response)”最初表示响应,后引申为问题的应对策略。作为一种思维模式,PSR在策略选择上涉及到原因P、状态S和对策R三个指标的变化,进而呈现三种不同的策略类型(详见表1)。[5]

表1 PSR思维模式的策略类型

1.单一治标的对策(SR)。

根据问题的状态(S),得出问题的对策(R),即为一种从问题到对策的策略选择。

2.单一治本的对策(PR)。

根据分析问题的原因(P),得出问题的对策(R),即为一种从原因到对策的策略选择。

3.标本兼治的对策(PSR)。

既考虑单一治标的对策(SR),也考虑单一治本的对策(PR),并将两者合而为一的策略选择。

(二)PSR模式对临床医学的策略解读

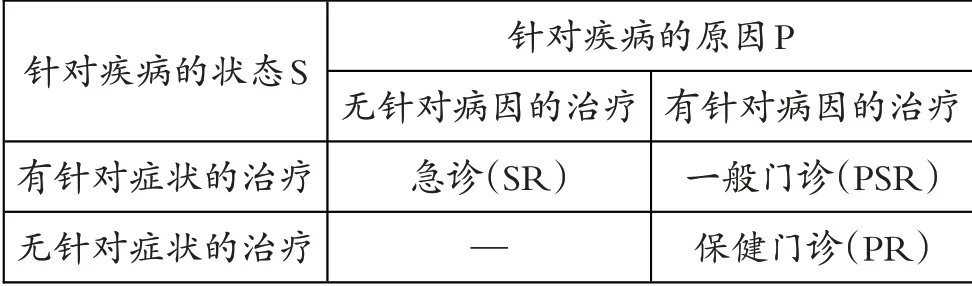

PSR模式可以应用于临床医学的策略分析,进而解释前述门诊和急诊的策略选择问题。具体而言,医生首先询问就诊者哪里不舒服,有多长时间了,这是了解状态;然后通过各种检查(如验血、验尿、B超甚至CT等)来寻找原因(P);最后根据对病因的判断,开药方治疗得出对策(R)。换而言之,用PSR分析临床医学的策略选择问题,需要设定“针对疾病的原因P”“针对疾病的状态S”和“治疗对策R”三个医疗指标,进而可以发现人们对待临床医学问题的态度与对策有三种类型(详见表2)。

表2 用PSR模式分析临床医学的治疗类型

1.急诊。

通常情况下,急诊属于单一针对症状的治疗(SR),往往只能采取应急地抑制病症的恶化而采取抢救和分诊的策略,故常被称为“治标性的”或者“末端性的”诊疗手段。

2.保健门诊。

一般地,保健门诊是在没有病灶或者出于疾病预防的目的,根据病因(P)对就诊者作出治疗对策(R)的一种疾病预防方式,属于单一针对病因的治疗(PR),而有“治本性”或者“源头性治疗”之名。

3.一般门诊。

临床实践中,一般门诊属于兼顾症状与病因的治疗(PSR),通常是在就诊者自觉或他觉躯体或精神上有异常表现而前来就诊,由医生结合症状和病因作出治疗对策的一种疾病治疗手段,故有“标本兼治”之称。

(三)PSR模式对法学教育的策略解读

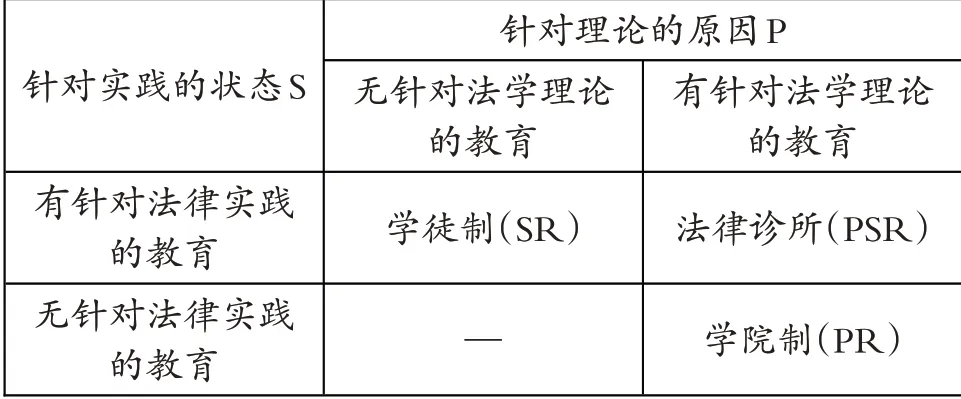

以美国为例,法学教育的发展历程大致可以分为三个阶段。18世纪之前,美国的法律教育是放在律师事务所进行的,故有“学徒制”阶段之称;19世纪30年代以后,法学院教育在美国逐渐取代学徒制,故有“学院制”阶段之名;20 世纪60 年代之后,法律诊所教育在美国兴起。[6]直到21 世纪初,法律诊所教育才引入我国。若用PSR模式来分析法学教育的策略,需要先设定“针对法学理论的原因P”“针对法律实践的状态S”和“法学教育对策R”三个教育指标,进而可以发现人们对待法学教育的态度和策略有三种类型(详见表3)。

表3 用PSR模式分析法学教育类型

1.学徒制。

一般地,学徒制属于纯法律实践性教育(PR)。在策略选择上,学徒制主要是给出实用的法律对策(怎么办),而不关心法学理论性的解释,是一种从技术到技术、从法条到法条、从实践到实践的法学教育。

2.学院制。

通常情况下,学院制被视为一种纯法学理论的教育(SR),而表现为畸重法学理论教育而忽视法律实践训练。在策略选择上,学院制对于客观存在的法律问题(是什么),主要是给出法学理论上的解释,而不关心有没有用处,是一种从理论到理论、从模型到模型、从概念到概念的法学教育。

3.法律诊所。

教育实践中,法律诊所常被喻为“学院制中的学徒制”,属于理论实践兼顾的法学教育(PSR),体现了法学理论教育和法律实践训练的合而为一。换而言之,教师既要解释法学理论中的“为什么”,来说明法律价值是什么;又要提供实用的对策“怎么办”,说明律师或法官具体办案的程序是什么。所以,法律诊所教育是一种具体办案导向与基础理论研究紧密相连的法学教育。

三、策略应用:PSR模式对法律诊所教育的优化

简单地说,策略是指达成目标的方法和手段。教育策略则可理解为:为了实现一定的教育目标,教师和学生所采取的“教”策略和“学”策略之总和。不难理解,与教育策略优化密切相关的因素,至少包括目标定位、“教”的策略和“学”的策略三个方面。进而言之,在PSR 模式下,本文将从目标定位、“教”的策略和“学”的策略三个方面,具体谈谈如何优化法律诊所之教育策略的话题。

(一)目标定位:正义教育与技术教育合而为一

如前所述,PSR作为一种思维模式,在策略选择上更多强调的是其技术性和可操作性,即一种能够普遍适用于医疗诊所和法律诊所的技术教育。如果我们过多地强调法律诊所技术教育的功能定位,而忽视其正义教育的价值取向的话,势必得不偿失。[7]正如,黑社会与政府的功能类似,但是两者的价值却大相径庭。所以,法律诊所的目标定位应体现为正义教育的价值与技术教育的功能相统一。

法律是一门有关正义的学科,进而呈现出“合理与不合理、有效与无效、正确与不正确、公正与不公正等判断以理解事实与规范之意义的学问”②。推而广之,国内外学界对法的理解和把握都与正义莫无关系。既然是正义之学,那么法学教育中所蕴涵的价值观培养与职业道德观念的熏陶不可或缺。也就是说,法律诊所需要在培养法科学生价值判断、选择和消除价值冲突能力的基础上,教会学生正确看待知识与良知,要对自己的言行负责,这是法律诊所基于法律之正义教育的内涵所在,也是法学院(系)尝试开展法律职业道德教育的真实意图。

医生的高明在于其如何应对疑难病症的能力,而这种能力又与其对无数病例的娴熟诊疗莫无关系。换而言之,教会学生熟练地掌握法律职业者的思维方式和办案技巧,则为法律诊所基于技术教育之策略选择的必然要求。所以,法律诊所在技术教育层面需要教会学生如何去学习和运用法律。当然,法律诊所的真谛在于法学教育而非办理案件。所以,学生在法律诊所中涉及的案件只是将案件作为教学内容的载体而不是目标,否则将有舍本逐末之嫌。

(二)“教”的策略:法学理论与实践训练不可偏废

“诊所”一词源于医学院的临床医学教学,说明法学与医学在教的策略方面异曲同工,既需要理论也需要实践。在法学领域,理论和实践不是截然区分的“两张皮”,而是一枚硬币之两面,即“一体两面”的关系。正如法官经验法则、法律直觉、自由心证的运用,既是通过法律实践训练之后的产物,也是运用法律思维方式、法律语言表达出来的结果。所以,教师在开展法律诊所教育时,必须做到理论与实践并重,且有两种“教”的策略可供选择:一是从实践到理论。教师针对已有判例的教学,可以指导学生了解其中律师代理或法官审判的实务操作经验,进而要求学生尝试给出解释性的法学理论。二是从理论到实践。针对已有的法学理论,教师可以要求学生尝试给出操作性的解法。也就是说,教师要从研究已有的法律价值成果中,通过教学设计挖掘出其中具有可操作性的法律诊所案例与实用方法。

按照“给学生一杯水,教师要有一桶水”的教育常识,法律诊所在“教”的策略方面也给法学教师提出了更高的要求。我们很难想象,如果医学院的教师几乎没看过病人,或者没有给一个活生生的人诊断过病痛或是没有动过手术的话,那么这样的医学院不可能培养出具有医生应有素质的医务人员来。所以,承担法律诊所教育的法学教师应当是具备培养卓越法律人才所需的法学理论知识与法律实践训练的综合能力的人。[8]或者说,法学“双师型”教师能文能武、德才双馨,需要培养学生像法律人那样去思考问题。所以,一个优秀的法律诊所教师,犹如悬壶济世的医生,离不开渊博的理论知识与娴熟的实践经验。

(三)“学”的策略:问题分析与原因分析相得益彰

作为一种“原因-状态-对策”的思维模式,PSR推崇“在行动中学习”,强调学的策略“分两步相结合”:第一步,治标的对策(SR)。学生通过问题分析,根据现有案例提出适应性的解决方案。第二步,治本的对策(PR)。学生通过原因分析,根据理论知识提出建设性的解决方案,并注重两步之间的有效关联和合理过渡。

就“学”的策略而言,法律诊所教育的重点既不在于学生对法学教科书的系统性掌握,也不在于学生对法律知识的完整性理解,而是要重视学生从具体案件的实际出发,有针对性地学习和掌握律师(或法官)的办案技能、法律法规的检索与适用、公平正义的价值取向以及法律职业的道德纪律等知识与技能。所以,法律诊所更注重对学生法律执业能力的培养与考察,使学生能够根据逻辑性思维和批判性思维自行提出问题、分析问题和解决问题,进而在学习过程中学会“像法律人一样思考”。具体而言:

1.开展问题分析。

面对活生生的法律实践,若按霍姆斯“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”的论断,法科学生在法律诊所中开展问题分析,是其法律思维从感性到理性的开端,有利于他们将灵动的生活语言转化为抽象的法律语言,进而尝试把法律问题的现实性、有效性,加诸于能够真正掌握法律的实际应用技能之上,以达到法律实践能力的培养,而不是以法律知识的“填鸭式教育”为目的。从这一思路出发,法律诊所的问题分析,比单纯的纸上谈兵更为重要,能促进学生深入地了解法律问题如何产生,律师、法官怎样解决这些问题以及需要经历哪些的必要程序。

2.开展原因分析。

通常而言,问题分析可以针对具体案件来开展,往往治标不治本,难以洞察问题表象后面所隐藏的内在根源。相比之下,原因分析则可以洞察案件背后所蕴涵的制度运作、法律程序和基本原理。只有开展原因分析,才能真正弄明白“判例本身就是一定社会的经济关系、政治制度、文化内涵和法律正当性的文献载体,它们可以通过相关的案件事实、争讼要点和判决理由而成为一类包含大量社会和法律信息的资源库”。[9]在此背景下,法律诊所对具体判例的原因分析,既是对既往司法裁判的回顾与反思,也是对今后法律制度运行和发展的展望与预测。所以,作为一种“原因-状态-对策”的思维模式,PSR 的问题分析与原因分析在法律诊所教育中能够相得益彰,体现了由此及彼、由表及里、透过现象看本质、崇尚标本兼治、因果分析以及末端治理与源头治理相统一的思维特点。

四、结语

十余年前,我们的法学教育具有“法学教育低起点和法律职业高素质”“精英教育抑或大众教育”“素质教育抑或职业教育”和“科学教育抑或人文教育”四个基本矛盾,以及存在忽略“司法伦理教育”和“学生职业技巧训练”两个根本性缺陷。③然而时至今日,这些基本矛盾和根本性缺陷是否得到根本性解决?答案往往不言自知。本文通过重温医疗诊所教育的诊疗策略入手,尝试以PSR 思维模式为分析工具,探讨了法律诊所的目标定位、“教”的策略和“学”的策略之优化问题,为缓解法学教育的基本矛盾和弥补其根本性缺陷拟尽一份绵薄之力。但囿于时间和篇幅所限,后续研究仍有待深入。

注释

①参见徐益初.自由心证原则与判断证据的标准[J].法学研究,1981(02):24-27;王琼书,等.对医疗事故技术鉴定中自由心证的探讨[J].中华医院管理杂志,2005(12):829-832.

②古罗马法学家乌尔比安把法学界定为“有关正义和不正义的科学”。参见舒国滢.法学是一门什么样的学问?[J].清华法学,2013(01):91,99.

③参见李勇.法学教育何为培养正义的守护者 与中国政法大学校长徐显明对话[N].法制日报,2004-02-05.