人间曾有董其昌

赵多多

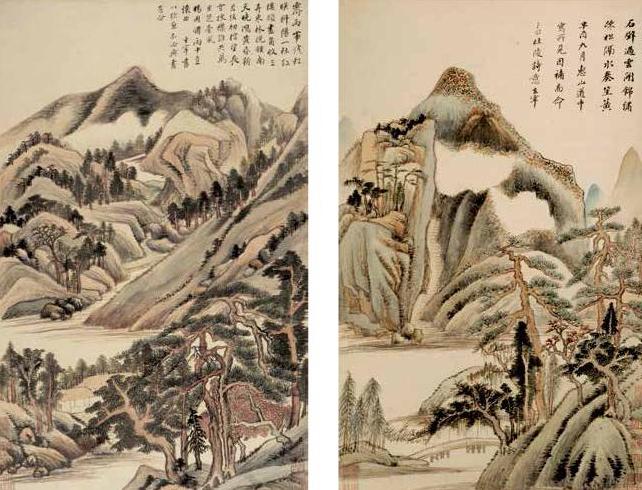

仿古山水图册(十开选二)纸本水墨或设色 56.2×36.2cm 明 董其昌 美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆藏董其昌对山水画的经营是先将物体形状和关系解构,再以干爽的笔墨重新架构,在物像和笔墨之间求得平衡。上述两幅是研究董其昌着色山水的重要资料。

明万历至崇祯年间,在山水画领域曾雄踞画坛的吴门画派逐渐走向衰微,随之出现了松江派、武林派等,形成了画派纷争、名家竞进的局面。在这些画派中,松江派因拥有一位官居显位,书法、绘画都有创建性成就,书画鉴赏水平精深,且在文人画理论上卓有见识的董其昌而声誉日隆。

作为一位集文人学者、艺术家、官僚、乡绅地主等角色于一身的人物,董其昌在历史的推演中,被不断探究、解释、重构,最终超越个体,成为文化符号一样的存在。因此,想要对董其昌做全面的研究与评价是非常困难的。

但首先我们必须肯定,董其昌作为文徵明之后文人画的一面旗帜,不仅在前人的基础上及时洞察画坛时弊,梳理画史,建构了自己视野下的画学审美体系“南北宗论”;还强调笔墨的独立性,提出“笔性论”,将作为状物手段的笔墨提升到了同绘画内容同等重要的地位;更进一步强调艺术家的文化气质与画面中的艺术呈现之间高度统一的关系,由此掀起了文人画创作的热潮,并最终确立了文人画一统天下的地位。所以,与其说董其昌是复古者,不如说他是传承者,是开创者。

延陵村图 绢本设色 78.5×30.2cm 明 董其昌 故宫博物院藏

其次,董其昌对于中国文人画创作的影响是全方位的,起到了承前启后的作用。清初正统派大师王时敏、王鉴年少时亲受董其昌的指导,随后将董其昌主张的“集古之大成”的观念,更为彻底地贯彻到了创作实践中,从而建立起主导画坛300年的以摹古、仿古为宗旨的绘画风气。同时,董其昌讲求笔墨技法,主张率意和“以画为寄”的创作思路,则被个性派画家查士标、龚贤、八大山人等人继承,依靠师化自然和学古变法,创造出强烈的个人化风格。弘仁、髡残、石涛等怀着亡明之痛的遗民画家亦蔚然而起,以书家之妙通于画法,以诗文之雅融于画中,以此来寄托故国之思。

“摹古”与“创新”,这两种不同风格的山水画派,虽然在清代争奇斗艳,但追溯其来龙去脉,就可以看出他们都深受董其昌的影响,真可谓“狮子一滴乳,散为诸名家”。一个画家的见识和风格,能够对后世抱有不同宗旨的画家群体同时产生指导性的影响,在中国历史上几乎绝无仅有,董其昌无愧为开辟中国山水画新时代的宗师。因此,董其昌逐渐成为中国书画研究者眼中“标尺”一样的人物,成为真正理解中国书画,尤其是文人画这条始自王维的中国艺术史主线的关键所在。

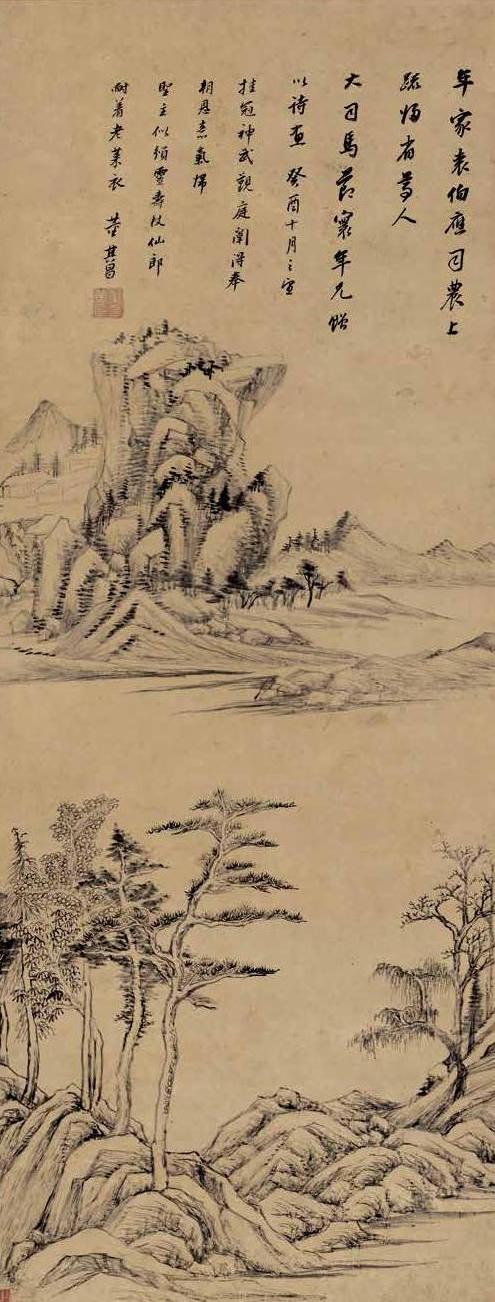

疏林远岫图 纸本水墨 98.7×38.6cm 明 董其昌 天津博物馆藏

中国画最有意趣的独特性在于,文人士大夫逐渐渗透进书画艺术的创作中,并成为绘画理论建构与发展的推动者。唐代诗人王维隐居辋川后,以诗入画,被奉为文人画的鼻祖,后人称其“诗中有画,画中有诗”。五代董源、巨然在山水画创作中追求平淡天真和笔墨韵致,为文人画的发展提供了直接的艺术范式。到了宋代,同一社会阶层的士人,如苏轼、黄庭坚、米芾父子等,以书法入画,实践并发展了文人画的笔墨技巧,并且将“诗文”与“绘画”紧密联系在一起,不仅使文人画从院体画中分离出来,更通过绘画实践推动了系统的文人画理论的发展。苏轼提出的“士大夫画”概念正是文人画理论的开端。元代则迎来了文人画的鼎盛期,众多汉人士大夫为吐露胸中不平,将绘画作为自我精神调节的寄托,以赵孟頫、柯九思为代表的士大夫画家主张以书法笔意入画,创作了大量寄兴托志、反映画家主体意识的作品,具有象征意义的梅、兰、竹、菊、松、石等题材被大量使用,“士大夫”的概念被包容更广泛的“文人”概念所取代。到了明代,文人画已上升为画坛的主导,董其昌以禅喻画,提出“南北宗论”,通过对南宗绘画平淡天真的推崇,引导文人画进入另一个历史阶段,并直接影响到清代绘画的基本格局和审美取向,形成了独具民族特色的绘画体系。

经过众多文人士大夫“以诗为魂、以书为骨”的绘画艺术探索,并伴随着苏轼、赵孟頫、董其昌三位极具代表性人物的论述与实践,文人画逐渐在具体的绘画形式基础上,成为寄托中国文人精神气质与笔墨修养的“理想载体”。书法为中国绘画提供了技巧与美的原理,诗则为绘画提供了精神与气韵,同时,绘画又在某种程度上,传递着诗书未尽之意。诗、书、画这三种艺术形态,逐渐在文人的创作实践与情感抒发中实现了融合。

秋興八景图册 纸本设色 53.8×31.7cm 明 董其昌 上海博物馆藏

仿古山水册(选一) 明 董其昌

这样一种文人画发展的传承,正好同董其昌“南北宗论”中一脉相承的南宗系统相吻合。事实上,从苏轼提出的“士大夫画”到董其昌推崇的“南宗文人画”,其要点都在于“以画为寄”“平淡天真”,即通过绘画追求一种内心的自在,以及不为造物所役的更真实的自我。当董其昌以董源为中心,向上追溯到王维,向下找寻到王蒙、黄公望时,这条文人画的主线最终还是要落实在他自己身上,因为他在绘画功用观念上的反传统,以及提倡不为造物所役的笔墨自信,都是他对于文人画实践与理论提炼的伟大创建。他的画里有一种平和的腔调,一种平淡天真的美学思想。理解了董其昌,才会更好地理解中国文人画。

“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机,故其人往往多寿。至如刻画谨细,为造物役者,乃能损寿,盖无生机也。”这段话,就像是董其昌的创作宣言,他认为人心性中的自由与超逸必须有一个载体来支撑,而书画就拥有这样的功用。其最大意义在于能够将每个人内心所想,借由画面表达出来,以此达到涵养生命的目的。而创作者只有带着内心最纯粹的情感把握天地自然的生机,做到天人合一,而不是刻板地为造物所奴役,才能实现“以画为寄”。文人画在董其昌深受禅宗思想影响而产生的理论中,进一步向着自抒心性的浪漫主义发展。

与此同时,董其昌对南北宗的审美选择倾向,更多地是为了追求其中的恬淡雅致。“雅”“淡”在董其昌诗、书、画的实践中备受推崇,他画中的那种不偏不执的恬淡、静谧、疏朗,正是他作为文人画家的审美理想与人格追求,更是“中庸”这种意识形态在中国传统美学上的具体体现。

仿古山水册(选一) 明 董其昌

这种深受中国传统文化儒、释、道影响的“淡然”,需要靠画面中的笔墨来营造,所以董其昌将元人提倡的“以书入画”,重视笔墨表现的观念,上升到具有独立审美价值的绘画语言层面。我们在欣赏董其昌的山水作品时,很明显能够感受到:从早年到晚年,其画面的题材内容与构图布局并未发生明显变化,在笔墨技巧的精进上却十分明显。与此同时,董其昌认为笔墨不再仅仅是抽象的点、线、面的造型手段,本质上是画家文化修养的外延,更是心性的展现。由此,琴棋书画这些文人雅士修身所必须掌握的技能,也在董其昌等人的不断追求中,融进了文人画的创作体系里。我们能够从董其昌的笔墨中感受到琴的节奏与韵律,以及类似棋局一样的空间布局与留白,它们连同诗、书、画一起,共同传递了文人画家的笔墨性格与中华民族的文化精神。最终,董其昌将琴棋书画配合下的淡雅笔墨与富有生机的情感表达相结合,创造出了文人画新的风格样式。

有关“南北宗论”“笔性论”,甚至董其昌本人的爭论很多,其研究难度与复杂性胜过任何一位中国书画史中的个体,所以我们在追寻中,常常感到董其昌个人形象的模糊。究其原因,一方面是其身份以及历史判断的复杂性,另一方面是他本身的融会贯通。综合性就是他的个性。董其昌作为一位诗、书、画全能的文人画宗师,拥有很强的包容性,他不仅吸收了很多前人的艺术成就,做出了总结性的贡献,也让后代画家从他的艺术中各取所需,真可谓“一艘丹青宝筏”。各个时代和派别的作品经由董其昌的选择与鉴定,内化为他独特的创作手法,更成为他众多书画理论提出的依据。董其昌也许很期望自己最终能在书画领域达到韩愈在文学界所处的高度,即苏轼所谓“文起八代之衰”颂扬的那种革命性与划时代的成就,而不是所谓个人形象的傲立吧。